本編 > 第III部 > 第1章 実績からみた日本のODA

第III部 2002年度のODA実績

第1章 実績からみた日本のODA

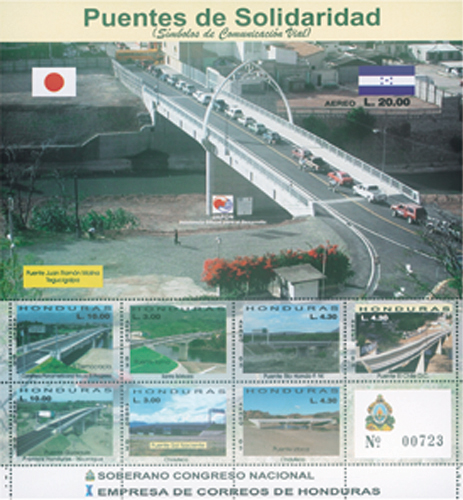

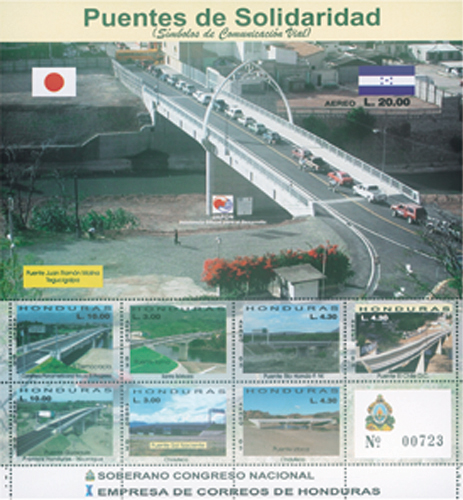

2002年の日本のODA実績(注)は、二国間ODAが対前年比10.3%減の約66億9,200万ドル、国際機関を通じたODAが対前年比8.4%増の約25億9,000万ドルで、ODA全体では、対前年比5.7%減の約92億8,300万ドル(円ベースでは、対前年比2.9%減の約1兆1,622億円)となりました。このうち、二国間ODAがODA全体の約7割を占め、国際機関を通じたODAが約3割を占めており、二国間ODAが中心であることが分かります。二国間ODAについては一般に、途上国との協議を経て策定した援助プロジェクトを実施するなどにより、人と人とのつながりによる日本と被援助国との友好関係の増進にも貢献することが期待されています。一方で、国際機関を通じたODAにもそのメリットがあり、国際機関の有する能力や知見を活用することが有効な状況や二国間ODAでは実施が困難な場合等には、日本は国際機関とも連携をとりながら、柔軟な対応をとってきています。

図表III-1 2002年の日本のODA実績

さらに二国間ODAを援助形態別に見ると、贈与では、無償資金協力が対前年比9.9%減の約17億2,000万ドル(二国間ODA全体の約25.6%)及び技術協力が対前年比6.4%減の約26億6,000万ドル(同約39.7%)で、政府貸付等は対前年比14.6%減の約23億2,000万ドル(同約34.7%)となりました。これら援助形態についても、それぞれの援助形態ごとに特徴があり、日本は、相手国の実情や援助需要なども勘案しつつ、これら様々な援助形態を、バランスのとれた形で採用してきています。日本は従来より技術協力を通じた人づくりや制度づくりを重視して支援してきたため、ODA予算の減少傾向の中でも、技術協力予算の減少分は円借款や無償資金協力の減少分に比べれば小さい状況で推移しています。

図表III-2 二国間ODAの形態別実績

二国間ODAを分野別に見ると、経済インフラ及びサービスが最大の割合を占め(38.0%)、次いで社会インフラ及びサービスが多く(24.2%)、その2分野で二国間ODAの半分以上が占められています。日本は、従来から資金協力を活用して経済インフラ整備を積極的に行ってきましたが、このことは、日本が経済インフラばかりを重視していることを意味するものではありません。金額による実績で比較すればこの分野への支出が大きく見えますが、これを案件の数や、投入している人的資源の観点から見ると、姿はだいぶ異なってきます。日本政府は、近年の国際社会における貧困問題への直接的支援の機運の高まりを踏まえて、保健や教育といった社会セクターに対する支援を強化しており、経済・社会両セクターに対する支援に重点を置いたODAを実施しています。

図表III-3 二国間ODA分野別配分

二国間ODAの地域別実績では、アジア地域への援助が対前年比3.2%減の約40億9,000万ドルとなり、二国間ODAの約60.7%を占めたほか、アフリカは対前年比31.4%減の約5億8,400万ドル(二国間ODAの8.7%)、中東は対前年比27.3%減の約2億800万ドル(同3.1%)、大洋州は対前年比7.9%減の約9,300万ドル(同1.4%)となりました。このように日本の二国間ODAの約6割がアジア地域に振り向けられています。長い歴史的スパンでみれば、アジア地域の発展による近年の援助需要の変化等を背景にアジアへの経済協力の重点的配分の傾向は徐々に弱まっていますが、今日でも、引き続き日本との関係が深いアジア地域への支援がもっとも多くを占めています。

図表III-4 日本の二国間ODAの地域別割合

図表III-5 日本とDAC諸国のODA実績の主要指標

次頁

次頁