本編 > 第I部 > 第2章 > 第1節 > 1.「目的」―なぜODAを行うのか-

第1章では、ODA大綱見直しの背景、その過程と主要点について説明しました。この第2章では、新しいODA大綱を大綱の構成に従って概説します。

第1節 理 念

今回のODA大綱改定の主眼の1つは、「なぜODAは必要なのか」という問いに対する答えを分かりやすく提示することにありました。「理念」においては、なぜ(「目的」)、どのように(「基本方針」)、何に対して(「重点課題」及び「重点地域」)ODAを実施するのか、という3つの切り口で下記のように整理して、説明しています。以下に、各項目を概説します。

1.目 的

「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資すること」

2.基本方針

(1)開発途上国の自助努力支援

(2)「人間の安全保障」の視点

(3)公平性の確保

(4)我が国の経験と知見の活用

(5)国際社会における協調と連携

3.重点課題

(1)貧困削減

(2)持続的成長

(3)地球的規模の問題への取組

(4)平和の構築

4.重点地域

アジア

1.「目的」―なぜODAを行うのか-

新しいODA大綱ではODAの目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資することである」としています。国際的にODAは「開発途上国の経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること」と定義されますが、以下に述べるとおり、日本が人道的問題や地球的規模の問題、紛争やテロなどの国際社会共通の問題に率先して取り組むことは、いろいろな意味において必要なことなのです。

■山積する国際社会の課題とODA

世界には今日なお途上国を中心に12億以上の人々が1日1ドル未満の絶対的貧困の中で暮らしているほか、8億近い人々が飢餓に苛まれています(注)。特に冷戦後、グローバル化が進展する中で、貧富の格差、民族的・宗教的対立、紛争、テロ、自由・人権及び民主主義の抑圧、環境問題、感染症、男女間の格差など、数多くの問題が絡み合い、新たな様相を呈するようになっています。具体的には、貧困問題の深刻化や難民・避難民の増加、災害といった人道的問題、環境や水、感染症といった地球規模の問題のほか、頻発する紛争やテロ、平和の構築といった新たな課題が山積しており、途上国のみならず、国境や大陸を越え先進国を含む国際社会全体を危機におとしいれかねない状況となっています。これら諸問題の解決を先延ばしにすることは、酸性雨や地球温暖化などの地球環境の悪化、貧困にあえぎ、良い統治の行き届かない国がテロの温床となる可能性、日本と近隣諸国との間に大きな所得格差が続くことで、労働者の国際的移動を招き、それが日本への不法滞在者を増大させる要因となることなど、将来の世代に大きな負担を残すことにつながります。こういった問題への対応は決して他人事ではなく、私たち自身の問題なのです。そして、こういった問題に対応するため、ODAに対する期待、要請はますます拡大、多様化する傾向にあります。

■世界の主要国としての責務とODA

日本は、これまで、アジアにおいて最初に先進国となった経験を生かし、ODAを通じた経済社会基盤整備や人材育成、制度構築への支援を積極的に行ってきました。その結果、東アジアをはじめとする途上国の経済社会の発展に大きく貢献してきたという実績があります。現在の厳しい経済・財政状況の下、ここ数年ODA予算は減少傾向で推移していますが、今後とも、日本はこうした国際社会が抱える問題に対して可能な限りの貢献を行っていくべきです。第二次世界大戦後、日本は米国や世界銀行からの支援を受けつつ戦後復興を果たし、今日の繁栄の基礎を築き、今や世界第2位の経済力を持ち、主要先進国首脳会議の一員になるなど国際社会において主要な地位を占めるまでになりました。このような経験を持つ日本が、極度の貧困等の人道的問題、環境等の地球規模の問題、あるいは平和の構築、民主化、人権の保障等の問題に対して、その国力にふさわしい貢献を行っていくことは、世界の一員である日本として、特に主要先進国である日本としての責務です。それと同時に、そのように経済・政治大国になった日本に対する国際社会からの大きな期待があることも忘れることはできません。国際社会においては1970年代の「第二次国連開発の10年」で先進国は国民総生産の0.7%をODAに回すよう努力するとの国際目標が定められました。第1章でも説明したとおり、日本は絶対量で言えば世界第2位の援助国ですが、国民総所得との対比でみれば、第18位、また、国民一人当たりのODA支出額でみても9位であり、国際社会からは引き続き大きな期待が寄せられています。

図表I-11 日本に対する世界銀行の貸付実績

■相互依存関係の進展とODA

諸外国との貿易や投資により立国する日本にとって、自国の生存と繁栄を確保するためには、平和で安定した国際環境が不可欠です。例えば、日本は経済活動や国民生活の源であるエネルギーの約80%を海外からの供給に依存していることをはじめ、日本の食糧自給率は年々減少しており供給カロリーの自給率は41%となっています(注1)。一方で、日本企業は世界中に支店や関連会社のネットワークを展開しており、日本企業の海外子会社は2001年末で12,476社に上ります(注2)。日本の対外直接投資においては、1980年に約196億ドルだったものが2000年には約14倍の2,800億ドルとなっています(注3)。また、海外へ渡航する日本人の数も年々増加しており、2000年には1,790万人に及んでいます(注4)。

このような相互依存関係は先進国・途上国の分け隔てなく進展していますが、なかでもアジア諸国とは、歴史的、地理的な要因もあり、政治、経済、社会など様々な面で相互依存関係が緊密化しています。例えば、大陸別の日本の貿易の割合を見ると、約50%がアジアであり、第2位の北アメリカの30.3%を大きく上回っています。また、日本を含む東アジア域内の貿易額は、1991年から2000年の間に2.1倍となり、世界全体(1.8倍)を上回る伸び率で拡大しているのみならず、質的な緊密化も進んでいます(注5)。また、最近では、東アジアにおいても経済連携の強化に向けた取組が進められていますが、日本は日・シンガポール新時代経済連携協定を締結(2002年11月発効)するとともに、将来的には東アジア全体の経済連携を実現することを視野に入れつつ、韓国や東南アジア諸国連合(ASEAN:Association of Southeast Asian Nations)との間でも、経済連携協定の交渉・協議に積極的に取り組んでいます。さらに、これら諸国との関係では、経済分野のみならず、政治的対話、安全保障を含む幅広い分野において連携が図られようとしています。

アジア地域に加え、中東やアフリカ地域といった他の地域も日本と深く関わっています。日本は、主要なエネルギー源である原油を中東地域から88%輸入しており(注6)、同地域の安定は日本の石油の安定的確保につながります。アフリカは、カカオ豆、マンガン鉱、白金など鉱物資源や天然資源の供給先として重要であるとともに、日本の工業製品の輸出先としても重要です。相互依存関係が深化している中、途上国の貿易・投資が活発化することは、途上国の経済発展に資するだけでなく、国際貿易の恩恵を享受する日本にとっても重要です。

また、国際的なルールづくりを行っていく上で、国連や世界貿易機関(WTO:World Trade Organization)の議論の場におけるアフリカや中南米を含む途上国の影響力が強まっており、日本と諸外国との相互連携がますます重要になっています。アフガニスタンやイラクにおける紛争、2003年にみられたSARSの集団発生、そして酸性雨やオゾンホールの拡大など、ある地域や国に端を発する紛争、感染症、環境破壊や貧困といった問題が、日本を含む国際社会へ影響を及ぼし得る事態も起こっています。

このように、相互依存関係の下に成り立っている日本にとり、平和で安定した国際環境は必要不可欠であり、様々な取組を通じて積極的に構築・維持していかなければなりません。このような観点から、日本がODAにより途上国の様々な開発問題や地球規模の課題等に対処し、また、途上国の経済発展に貢献することは、そうした国際環境の構築・維持につながり、それは日本自身にとっても必要なことなのです。1997年7月に端を発したアジア通貨・経済危機は、これら諸国の社会経済に深刻な影響を与えましたが、それに止まらず、日本を含む世界経済全体に対する多大な影響が懸念されました。日本は危機の影響を受けた国々に対し、まず、IMFを中心に決定された大規模な国際支援パッケージに対する公的資金協力として応分の支援を行いました。また、1998年には新宮澤構想を表明しアジア諸国の実体経済回復のための中長期の資金支援として特別円借款制度の創設等により150億ドル、そしてこれらの諸国が経済改革を推進していく過程で短期資金需要が生じた場合の備えとして150億ドルの資金支援を用意しました。これらの支援はODA及びODA以外の政府資金(OOF:Other Official Flows)(注7)との連携を通じて、韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナムに向けられ、社会的弱者への支援、経済復興や社会セクターに対する融資等を行い、危機の影響を食い止めることに大いに貢献しました。多様なチャンネルを通じた日本からの支援が安定要因の一因ともなり、アジア地域の安定は徐々に取り戻されたのです。

■平和を希求する日本とODA

新しいODA大綱は、平和を希求する日本が、ODAを通じて途上国の開発支援に積極的に取り組み、日本の姿勢を内外に示していくことは、「国際社会の共感を得られる最もふさわしい政策」であると述べるとともに、「ODAは今後とも大きな役割を担っていくべきである」と目的の説明を締めくくっています。

図表I-12 国境を越える環境問題

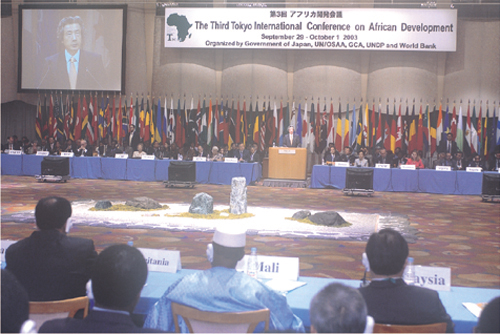

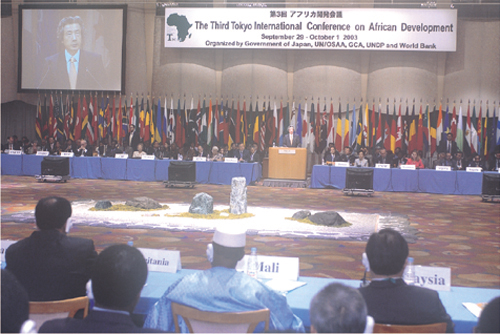

TICADIIIで演説する小泉総理(写真提供:内閣広報室)

日本国憲法は前文において、「日本国民は、恒久の平和を念願」し、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」との決意を表明し、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」し、「国際社会において名誉ある地位を占めたい」と述べています。また、国連憲章は第1条において国連の目的を「国際平和及び安全を維持すること」や「経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて(中略)国際協力を達成すること」などと定めています。戦後、平和を追求することを国の基本に掲げた日本としては、日本国憲法に示された意思と、国連憲章の精神にのっとり、世界の平和と繁栄のために貢献していくべきであり、正にそれが、日本がこれまで歩んできた道だったと言えます。

ODAを通じて途上国の開発支援に積極的に取り組むとともに、真摯に平和を希求する日本の姿勢を内外に示していくことは、ODA大綱にある通り、「国際社会から共感を得られる最もふさわしい政策」です。日本は今後ともODAを活用して、国際協力を進めていく必要があります。

■日本の安全と繁栄の確保とODA

以上のとおり、様々な角度からODAの必要性について論じてきましたが、日本がODAを活用して21世紀にふさわしい国際秩序の構築や、途上国の開発問題、さらに地球規模の課題への取組に主導的役割を果たしていくことは、国際社会の調和的かつ互恵的な発展に貢献し、国際社会からの厚い信頼を確保することになり、ひいては、日本の安全と繁栄の確保につながるものです。新しいODA大綱では「こうした取組は、ひいては各国との友好関係や人の交流の増進、国際場裡における我が国の立場の強化など、我が国自身にも様々な形で利益をもたらすものである」と言及しています。現在、日本は、145か国・地域(2002年実績)に対してODAを供与しており、ODAという国際貢献によって世界中で日本の友人は着実に増えています。これは、国家間の友好関係の増進のみを意味しているだけではなく、援助主体が多様化する傾向にあることに鑑みると、草の根レベルにおける信頼関係に基づいた人と人の友好関係の増進にも役立っています。このような友好関係の増進は、ひいては、途上国がその大半を占める国連等における日本の立場や発言力の強化につながっています。

2003年9月から10月に東京で開催された第3回アフリカ開発会議(TICAD III)では、国連総会一般討論演説と開催時期が重なっていたにもかかわらず、アフリカ諸国を中心に多数の首脳・閣僚の参加が得られ、アフリカ開発問題を扱う世界最大の政策フォーラムとしての役割を果たしました。この際、アフリカの参加者からあらゆる場面で日本への信頼や感謝が表明されたのは、これまでのアフリカ開発に対する日本の取組に対する評価の現れといえます。

第1章でも述べたとおり、ODAは、その定義からしても、途上国の発展と福祉の向上のために用いられるものです。ODAである以上、途上国のために使われなければならないことは当然のことです。しかし、これまで様々な観点から述べてきたとおり、途上国の開発に対する支援は単に途上国の利益となるだけではなく、日本自身の利益と深く結びついています。したがって、途上国の開発に対する支援は、この意味において、日本の国益にも沿ったものです。もちろんODAも日本の外交、対外政策の一部である以上、そうした政策との間で調整が必要となることもあります。ODA大綱の原則においても、日本が援助を行うにあたって考慮すべき要素がいくつか列挙されていますが、日本が援助を行う際には、単に相手国の開発上の課題、必要性だけが考慮に入れられるわけではなく、当該開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器等の動向、民主化、市場経済導入の努力、基本的人権及び自由の保障状況などといった要素にも、また、全般的な二国間関係の状況にも考慮が払われます。ODAは、以上のような様々な要素を総合的に考慮、判断した上で供与されるものです。そもそも、日本外交の基本方針は日本及び日本国民の安全と繁栄を確保することです。外交の一環として実施されるODAにおいても、それが日本の安全と繁栄に資するものでなければ国民の理解と支持を得ることはできません。ODAに対する国民の理解と支持を得るためには、ODAの供与により、いかに途上国の開発問題に貢献し、国際社会の平和と発展に寄与し、そして、それをいかに日本の安全と繁栄の確保に資するようつなげていくかをきちんと説明し、理解を求めていくことが必要です。日本は、新しいODA大綱の下、これまで以上にODAの戦略性を高め、ODAを通じた日本の安全と繁栄の確保に努めていく考えです。

次頁

次頁