ColumnIII-5 イスラエル・パレスチナ双方遺族による和解のためのワークショップ支援

イスラエル及びパレスチナでは、2000年9月に発生した衝突(インティファーダ)発生以来、今日(2003年11月時点)に至るまで双方計3,428名の人命が失われており(イスラエル側829名、パレスチナ側2,599名。)、双方の市民間に多大な不信感や憎悪を植え付けるに至っています。このような状況の下、日本は2003年度より、人間の安全保障という考え方から、イスラエル・パレスチナ市民間の信頼醸成促進を目指して、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じたイスラエル・パレスチナ双方の共同プロジェクト支援を開始しています。

日本が支援を決定した「イスラエル・パレスチナ遺族の会」は、双方市民の平和的共存及び相互和解を市民レベルで地道に訴えつづける現地NGOで、イスラエル・パレスチナ紛争で、愛する肉親、子供を失う境遇に至った共通の痛みを持つイスラエル・パレスチナ双方の遺族により構成され、現在500余名がメンバーとなっています。同会は、主に、双方メンバーの相互援助や、更なる悲劇の出現を防止するため平和の必要性を訴えるといった啓蒙活動を行っており、2002年には、イスラエル国内の高等学校において1,600回を越える講演活動を行うに至っています。

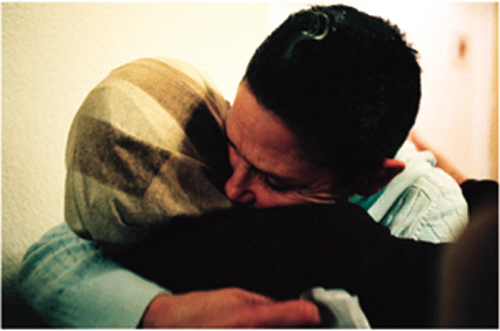

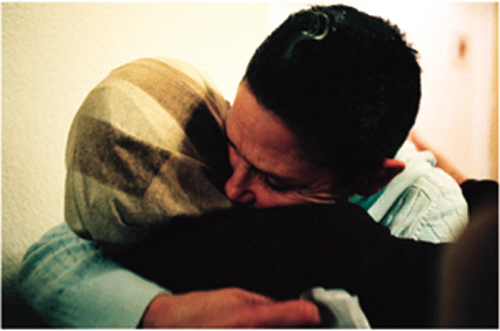

そして今回、日本の支援(供与額約8万ドル)の下、2004年1月23、24日の2日間にわたり、双方遺族計150名以上の参加による大規模なワークショップが実現しました。右ワークショップは東エルサレムのホテルを借り切って開催され、双方遺族同士が過去の悲劇を語り合うためのグループ会合や、イスラエル・パレスチナ和解実現のための討論等各種の話し合いが行われました。「衝突」が日常である世界から隔離された空間において、日頃は敵同士にある双方遺族の人々が、2日間寝食を共にし、一人ひとりが有する過去の悲劇について語り合いました。

参加者の一人Gさん(パレスチナ人)は、家族を連れてドライブ中、イスラエル兵士の待ち伏せ攻撃に遭遇し、妻及び娘さんを目の前で殺害され、自分もまた8発の銃弾を体に負うという悲惨な出来事を経験しました。彼は「憎いのはイスラエル人ではない。憎いのは占領というイスラエル政府による政策と、双方が和解し得ないという現実である」と言いました。また、自爆攻撃により娘を失ったSさん(イスラエル人)は、「双方の和解がないからこそ、私は娘を失うこととなった。悲劇をこれ以上増やさないためには、双方が和解を達成する以外にない。」と語っていました。

それぞれが自分の両親や兄弟、子供等を失うという悲劇的な経験を有する参加者による今回の対話ワークショップは、お互いが敵同士にあるという事実を超越し、共通の心の痛みを癒すための相互扶助のみならず、双方が和解へと歩みよる第一歩となるものでした。

大部分のイスラエル人がパレスチナ人をテロリスト、また大部分のパレスチナ人がイスラエル人を血の通わない占領者という先入観でしか見られない今日、双方市民間に生じた不信感や憎しみは、停滞している中東和平プロセスを更に低迷させる大きな要因となっています。双方市民間の信頼醸成を促進させる本件のようなプロジェクトは、当地の安定のためにも有意義且つ重要な試みと言えます。

興味深いことに、参加者遺族の1人は次のように語っていました。「イスラエルが建国した当時(48年)、日本は未だ敗戦の焦土の中にありましたね。約半世紀経った現在、日本は経済大国となり、一方で、私の国は未だに無益な殺戮の真っ只中にいる。この違いは何でしょう!?憎しみから脱し、平和を達成した国からの支援には説得力があります。私たちは日本に学ぶべきことがたくさんあると思います。」

次頁

次頁