資料編 > 第4章 > 第2節 > 3.英国

3.英国

(1)援助政策等

英国は、途上国における貧困削減を援助の最終目標として掲げ、このために貿易、投資、債務、農業、環境等関連分野をも統合した総合的見地から途上国の開発支援を目指している。2002年1月には、持続可能な開発の促進及び人々の福祉改善を通じた貧困削減が開発の目的であることを明記した「国際開発法(The International Development Act)」が成立した。

また、各省庁と大蔵省の間で取り決められた2003年から3年間における政策目標を提示した公共サービス協約では、援助の優先分野として以下の項目を挙げている。

(イ) サハラ以南アフリカ地域におけるミレニアム開発目標に向けた進行(初等教育の普及、幼児死亡率の削減、HIV/AIDS妊婦の削減、紛争予防及び管理、G8アフリカ行動計画の効果的な実施等。)

(ロ) アジア地域におけるミレニアム開発目標に向けた進行(初等教育の普及、幼児死亡率の削減等)

(ハ) 国際システムの効率化(欧州委員会の低所得向けのODAの割合増加、重債務貧困国に対する国際的な協力等)

(ニ) 2005年までに開発途上地域に対する貿易障害の削減

重点地域としては、公共サービス協約において、低所得国向けの国際開発省(DfID:Department for International Development)による二国間援助の割合を2006年までに90%に向上する旨掲げられている。00/01年度の実績では、特にサハラ以南アフリカ等の低所得国、LDCを重視しており、二国間援助の76% が低所得国に集中している。

2001年の英国の援助実績(DAC報告べース)は、45億7,900万ドルであり、対前年比1.7%の増加となっている。英国の援助は原則として無償(うち技術協力が二国間援助の44%(01/02年度)であり、98/99年平均で贈与比率、グラント・エレメントともに各々95.1%、100%となっており、援助の条件は国際的に見ても緩やかなものとなっている。また、2001年4月より、英の二国間援助は100%アンタイドとなっており、DACにおけるアンタイドに関する議論の中でも主導的な立場をとっている。

英国の援助に占める多国間援助の比率は01/02年度で45%と高く、中でもEUを通じた援助が55%と過半を占めるのも大きな特徴で、このため、英国はEUの援助及び国連等国際機関を通じた援助の効率的実施を重視し、国連機関の統廃合等にも積極的である。

また、99年12月には重債務貧困国向け非ODA債権(19億ポンド)の100%放棄を発表するなど、途上国の債務救済に関しても積極的である。

援助予算に関しては、2002年7月、包括的歳出見直しを受け、2002/03年度の34億2,000万ポンドから2005/06年度の49億200万ポンドに増加し、対GI比についても同期間中0.32%から0.4%に増加する見込みである。

また、英国には、古い歴史と確固とした組織基盤を持ったNGOが約130存在するが、英国政府はかかるNGOを災害援助、ボランティア派遣等の面で積極的に支援しており、 01/02年度では約1億9千万ポンド(前年度比627万ポンドの増)の援助をNGO経由で行うなど重要な援助チャンネルと位置づけている。

(2)実施体制

英国の政府開発援助は、援助政策の立案から実施まで閣内大臣を有するDfIDの責任の下に一元的に行われている。また、貿易、投資、債務、農業、環境等途上国の開発問題に関する政策の一貫性を確保すべく、政策局(Policy Division)を通じて他関係省庁との連携にも力を入れている。

DfID職員は、01/02年度で1,598名(契約職員、現地職員を含めると合計で2,695名)、海外事務所は約30か所となっている。DfIDは海外事務所への権限委譲が進んでおり、200万ポンドまでの案件で政策的判断が必要とされない案件の発掘・形成は現地で行われている。

なお、DfIDの関連組織として、開発途上国の民間部門に対するローン、株式投資の形態による支援を担当する英連邦開発公社(The Commonwealth Development Corporation)、人材育成分野での援助を実施するブリティッシュ・カウンセル(The British Council)があるとともに、97年3月に民営化された援助の資材・サービスの調達等を実施するクラウン・エージェンツ(Crown Agents)等がある。

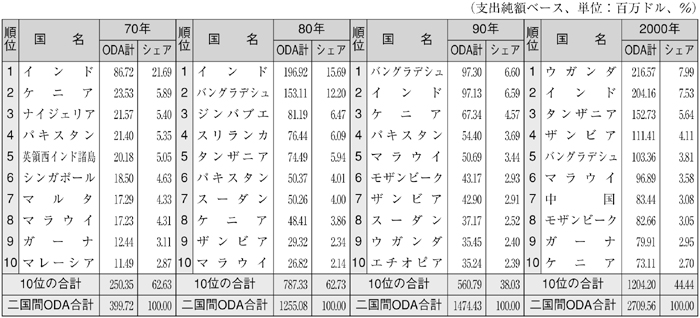

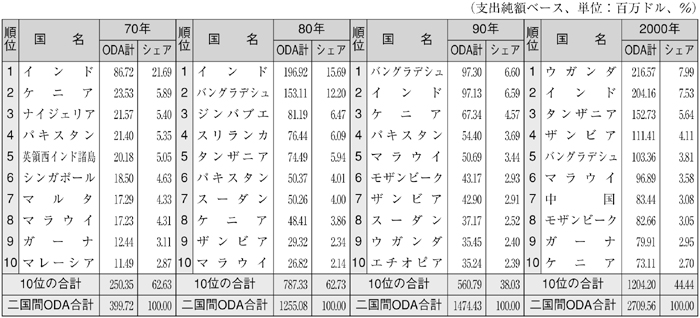

(1)ODA上位10か国

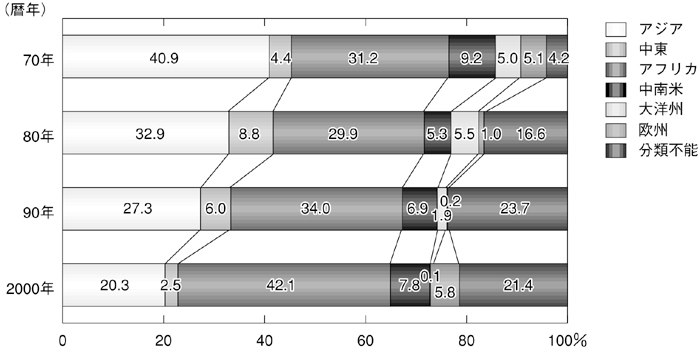

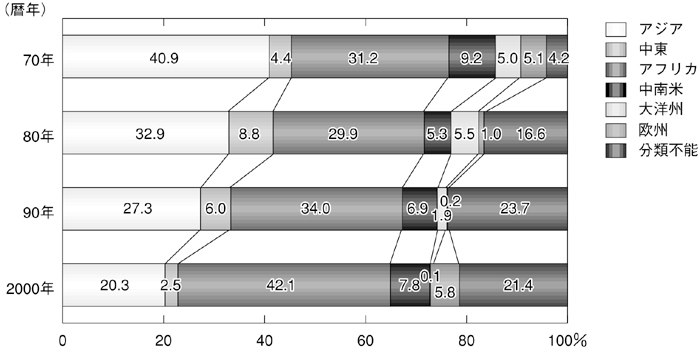

(2)地域別割合の推移(外務省分類)

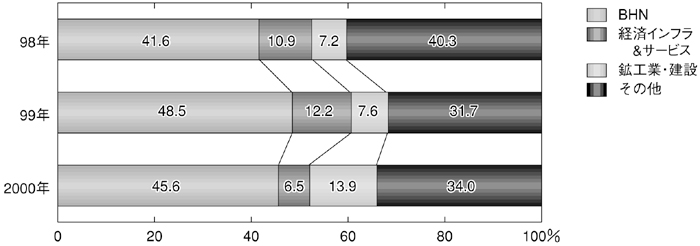

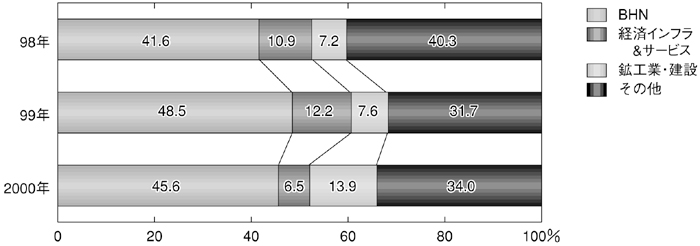

(3)分野別割合の推移

次頁

次頁