資料編 > 第3章 > 第1節 > 5.主な関係機関の概要と実績 > [1]国際協力事業団(JICA)

5.主な関係機関の概要と実績

[1]国際協力事業団(JICA)

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期及び経緯

国際協力事業団(Japan International Cooperation Agency。以下「JICA」)は、政府ベースの技術協力を一元的に実施する特殊法人として、国際協力事業団法に基づき、74年8月1日に設立された。(JICAは、海外技術協力事業団(62年6月30日設立)及び海外移住事業団(63年7月15日設立)を統合して設立されたものであり、両事業団の業務等を引き継いでいる。なお、JICAは2003年10月に独立行政法人となることが決まっている。(詳細は第I部第3章2節(2)を参照。)

目 的

開発途上地域に対する技術協力の実施や、無償資金協力の実施の促進に必要な業務、青年海外協力隊の派遣等の業務を行い、これら地域等の社会・経済の発展に資することを目的とする。

2.事業の仕組み

概 要

(イ) JICAは、政府の定める方針の下、技術協力(研修員受入、青年招へい、専門家派遣、プロジェクト方式技術協力(現技術協力プロジェクト)、開発調査、援助効率促進等)、無償資金協力の実施促進、開発協力、青年海外協力隊派遣等の各種事業を実施している。(詳細はそれぞれの事業の概要説明を参照のこと)。

(ロ) 技術協力は、開発途上国の国造りの基礎となる「人造り」を目的とする援助であり、150か国以上の開発途上国を対象に実施している。日本の技術や知見を相手国の当該分野で指導的な役割を担う人々(技術協力の「カウンターパート」)に伝える。カウンターパートを通じてその技術が当該開発途上国の国内に広く普及することにより、当該国の経済・社会発展に寄与することとなる。現在、技術協力は、保健医療・飲料水の確保等の基礎生活分野からコンピューター技術や法律・制度の整備等の先端技術やソフト面の協力を含む幅広い分野に及んでいる。

(ハ) 無償資金協力業務について、資金の供与(支払い業務)は日本政府(外務省)が直接行っているが、JICAでは無償資金協力業務のうち、一般無償、水産無償、食糧増産援助、食糧援助、留学生無償の5形態について、適切且つ円滑に進めるための業務を行っている。具体的には施設の建設及び資機材の調達を行うために必要な基本設計の調査団の派遣、無償資金協力がスムーズに行われるための調査、斡旋、連絡等の業務や援助プロジェクトのフォローアップのための調査等を行っている。(詳細は無償資金協力の概要説明を参照のこと。)

(ニ) その他、海外での大規模な自然災害が発生した場合の援助である国際緊急援助隊業務や、日本の青年男女が、途上国で現地の人々と生活を共にしながら経済・社会の発展に協力する青年海外協力隊事業、経済・社会基盤の整備を中心とした公共的な開発計画を目的とする調査、或いはそのような計画の基礎となる基礎的情報の整備のための調査を行う開発調査事業等を行っている。

審査・決定プロセス

開発途上国政府から在外公館を通じ要請された案件の採択については外務省が行っている。JICAにおいては、要請案件に関し、先方政府の開発政策(重点課題)との整合性、優先順位、緊急性、技術水準の適正度、期待される成果等を考慮し、要請された各案件の妥当性につき検討し、JICAとしての見解を外務省に提出している。

近年、JICAでは、案件の発掘・形成の段階から、情報収集や各国の有する課題の分析に努め、相手国政府との対話を通じ、具体的な協力案件をつくり上げる取り組みを開始している。

決定後の案件実施の仕組み

開発途上国政府からの要請に対しては、外務省から在外公館を通じ、我が国政府の採択結果を通報し、採択案件については、各事業形態ごとに必要となる手続きを進めている。

3.最近の活動内容

概 要

2002年度予算における国際協力事業団事業費は対前年度比5.0%減の1,700億5千万円であり、うち事業実施に係る同事業団交付金は対前年度比4.5%減の1,668億5千万円となっている。交付金のうち事業費は5.4%減の1,424億2千万円、管理費は0.5%増の264億3千万円となっている。

地域別実績

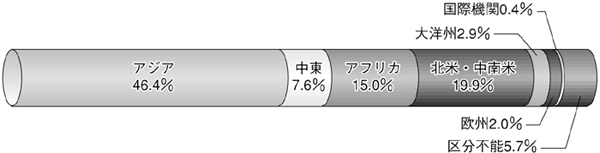

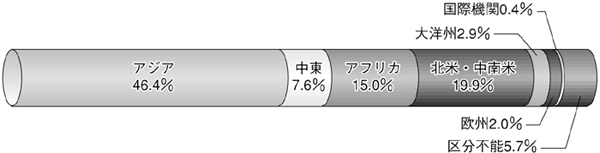

2001年度事業経費実績を地域別にみると、JICAの実施した技術協力の総額のうち、アジアが46.4%、中東が7.6%、アフリカが15.0%、北米・中南米が19.9%、大洋州が2.9%、欧州が2.0%となっている。地域別の構成は図表のとおり。

JICA事業における新たな取り組み

我が国のODAが、変化の著しい国際情勢や多様化する新たなニーズに対応し、国際社会のみならず我が国国民からの期待に一層応え、質の高いより効果的・効率的な事業を実施することが求められる中、JICA事業の新たな取り組みは以下のとおり。

(イ)国民参加協力隊推進事業

社会経済活動のグローバル化、地球的規模の問題に対する意識やNGO・ボランティア活動への関心の高まり等を背景として、近年、市民による国際協力活動への取り組みが拡大しつつある。こうした動きの中で、「人を通じた国際協力」の中核たる JICAは、国民各層の国際協力への参加を促進・支援し、開発途上国の多様なニーズに対応するための事業を行ってきている。2002年度よりは、市民のオーナーシップによる国際協力の支援、地域社会が持つ経験・ノウハウの活用、国民各層の国際協力への理解の増進と参加者の裾野の拡大などを図ることを目的とし、併せて日本の地域社会の国際化や活性化にも貢献することを狙いとして行っている国民参加協力推進事業である。

主な事業内容は以下のとおり。

(a)草の根技術協力事業

NGO/NPO、大学等の発意により提案された途上国の地域や人々に対する技術協力活動を、JICAが資金や情報の提供等により支援し、共同で実施していく事業。人員の派遣、技術普及・研修、現地におけるサービスの提供、わが国からの資機材調達・輸送、途上国の現地における小規模施設の整備、わが国で開催するセミナー・研修への途上国からの招へい、等の組み合わせによる事業の実施を想定している。

(b)開発教育支援事業

学校教育現場において、途上国の現状や国際協力の意義に対する理解を促進するため、JICA職員、青年海外協力隊員・専門家経験者等の人材、事業実施を通じ蓄積した全国の教員、学校、教育委員会等とのネットワーク、さらにはJICA国内機関・海外事務所を活用し、開発教育を幅広く支援する。

具体的には、学生および教師を対象とした国際協力に対する理解促進のための講師派遣(出前講座)、セミナー、現場体験を含む研修を日本国内・海外において実施する。

また、これら講師派遣、セミナー、研修において使用する開発教育支援用資料を作成する。

(c)国際協力キャンペーン事業

国際協力に対する一般市民の理解、ひいては一般市民と途上国住民との草の根レベルの協力を促進するため、JICA国内機関・海外事務所を活用し、広く一般市民・途上国住民を対象として、途上国の現状や国際協力の意義にかかる広報・啓発活動を行う。

具体的には、国際協力についての啓発資料作成、展示、配布、「国際協力の日」に合わせたシンポジウム、フェスティバルの開催等を日本国内・海外において実施する。

(d)市民参加協力支援事業

国内の各地域における国際協力の連携促進等を行うため、青年海外協力隊の帰国隊員等を主体とする国際協力推進員を全国に配置、さらには専門家派遣、研修員受入等のJICA事業に関わった経験を有する国民の組織化・活動支援を各都道府県レベルで実施し、市民による国際協力事業の実施にかかる情報交換・支援の拠点を形成する。

また、これら拠点を中心として、国際協力事業にかかる研修・セミナーの開催、民間団体・自治体間の交流・連携促進、その他各種団体発意の国際協力事業の発掘・形成に必要な市民参加協力支援事業を実施する。

(e)NGO支援事業

自らの発意による国際協力事業を既に開始しているが、未だ組織的・技術的基盤が脆弱である市民団体や個人(以下NGO)を支援し、国際協力の重層化を担う中核として育成するため、財務管理・技術移転手法等の習得を目的とした国内・海外における研修、NGO活動の意志を有する大学生等を対象とした国内・海外におけるNGO実体験プログラム(NGOインターン)、NGOが途上国の活動現場で必要とする専門技術を有する技術者の派遣を実施する。

(ロ)平和構築

自然災害等により被災した国・地域に加え、地域紛争等により経済・政治状況が悪化した国又は地域に対する協力の重要性が国際社会において高まってきている中、JICAもこれまで、カンボジアや東ティモール、ボスニア・ヘルツェゴビナ等において、このような平和構築のための活動を実施してきた。

2001年度、JICAは、アフガニスタンの復興支援のため、暫定政権が発足した直後に派遣された経済協力調査団に参加したほか、保健医療、教育、法曹分野などにおける施設・設備などの即効的な復興事業、緊急ロヤ・ジルガ(国民大会議)放映のための支援、人材育成を目的とした専門家派遣や研修員受入を積極的に進めている。

またJICAは、2001年度、調査研究「効果的な復興・開発支援のための援助の枠組みの検討」を実施し、復興・開発支援の強化のための提言を行ったほか、2000~2001年度にわたり、日本・カナダの政府機関とNGO 合同でグアテマラとカンボジアに評価調査団を派遣し、事業のレビューを行うとともに、JICA・NGO共同で開発したJPCIA(紛争予防の観点を盛り込むためのマネジメント手法)の試験的運用を図った。

(ハ)遠隔技術協力

JICAは2000年7月の沖縄サミットに際し公表された我が国の「国際的な情報格差問題に対する包括的協力策」に基づき、ICTの活用を通じた技術協力活動の支援を行っている。具体的には2001年度にはマスタープラン「技術協力における遠隔教育の導入に係る基礎調査報告書」をとりまとめるとともに、専門家派遣、研修員受入事業等の技術協力を効果的・効率的に支援する事を目的とした遠隔技術協力のため ICTコア・センターを東京と沖縄に、ICTサテライト・センターをフィリピン、インドネシアおよびマレーシアに設置した。また現在、タイ、ラオス、ベトナムへの設置に向け準備をすすめている。

(ニ)分野別の開発計画を策定する調査

プログラム援助を推進する世界的な潮流の中で、JICAでは2000年度から、開発調査の中で、セクター全体を網羅した開発計画を途上国政府、さらに他のドナーと対話の中で策定し、それを実施に移していくため、[1]セクター調査とプログラムの策定、[2]実施のモニタリング、[3]評価、といったコンポーネントから成る「セクター・プログラム開発調査」を開始した。2000年度に開始した具体的な案件は「タンザニア農業開発セクター・プログラム」及び「ベトナム初等教育セクター・プログラム開発調査」の2件である。

(ホ)文化遺産無償

2000年度外務省無償資金協力予算にて文化無償の協力の一環として、[1]ミニ博物館、出土品の保管庫等の文化遺産保存関連施設の建設、[2]アクセス道路、防御柵等の文化遺産周辺整備、[3]文化遺産の保存・修復に資する機材の供与等を内容とする文化遺産無償が新たに導入された。JICAはその中で調査業務と実施促進業務を担い、2000年度にはチュニジア共和国「カルタゴ・ローマ遺跡群調査・発掘機材整備計画」とホンジュラス共和国「マヤ文明を中心とした考古学活動機材整備計画」にかかる調査を実施した。

4.より詳細な情報

書籍等

国際協力事業団年報(国際協力事業団編(株)国際協力出版会編集協力・発行)」ODA及びJICAを取り巻く最近の状況と、JICAが実施する技術協力等の事業の実績を取りまとめている。例年10月上旬に発行。政府刊行物を取り扱う大手書店、あるいは(株)国際協力出版会で販売(2001年報の予価は3,500円)。

ホームページ

http://www.jica.go.jp/

次頁

次頁