資料編 > 第3章 > 第1節 > 2.技術協力実施状況 > (2)主な事業概要と実績 > [5]青年海外協力隊派遣事業

[5]青年海外協力隊派遣事業

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

65年に創設。

経緯・目的

戦後、わが国が国際社会の一員として対外経済協力を開始し、国内においては開発途上国に対する協力への関心が高まっていった。米国では平和部隊が創設され、わが国もアジア諸国に対し青年技術者を派遣するに至った。このような状況の下、日本青年の自発的意志に基づく対外協力活動の実現に対する声の高まりを背景に、65年4月、開発途上の国々に技術を有する青年を派遣し、相手国の人々と生活と労働を共にしながら相手国の社会的、経済的発展に協力することにより、これら諸国との親善と相互理解を深めるとともに、日本青年の広い国際的視野の涵養に資することを目的として青年海外協力隊が創設された。

2.事業の仕組み

概 要

青年海外協力隊事業は、相手国の要請に基づき、国内で募集選考した技術・技能を有する20歳~39歳までのわが国の青年男女を訓練の上、相手国に派遣する事業である。65年の発足以来、2001年度末までに77か国と派遣取極を締結し、73か国に累計22,939名を派遣した。青年海外協力隊派遣事業は、国民参加型の「顔の見える協力」の代表例として、内外から高い評価を得ている。

隊員の派遣

青年海外協力隊員は、わが国と相手国政府との間で締結される派遣取極(交換公文による)に基づいて派遣される。実際の派遣に際しては、各受入国からの具体的な要請に基づいて、年2回、国内において募集・選考が行われる。合格者は、国際協力、任国事情、語学等を内容とする約80日の派遣前訓練(年3回実施)を受けた上で、協力隊員として派遣される。協力隊員の派遣は年3回に分けて行われ、派遣職種は農林水産、保健衛生、教育文化等7分野で約200種である。協力隊員の活動期間は原則として2年間であるが、相手国政府からの要請があり、隊員本人も同意すれば原則として最大1年の延長も可能である。

隊員の活動

派遣された隊員は、相手国の政府機関等に配属され、当該機関の一員として協力活動を行う。協力隊員の活動形態は受入国によって異なるが、形態別に大別すると次のとおりである。

(イ) 村落の一員として農村社会の中にとけこみ、巡回指導や普及活動を進めていく「村落型」(稲作、家畜飼育など)

(ロ) 職業訓練や理数科教育のように、実習・授業を担当する「教室型」(日本語教育、職業訓練など)

(ハ) 土木建築、通信関係などの現場工事に従事する「現場勤務型」(土木設計、測量、電話架設など)

(ニ) 事務所、試験場、研究所等に勤務して、設計や試験・研究を任務とする「本庁・試験場勤務型」(都市計画、栽培実験など)

(ホ) 複数の職種の隊員が共通の達成目標と活動計画をもって、同一のプロジェクトでチームとして活動する「チーム派遣型」

3.最近の活動内容

概 要

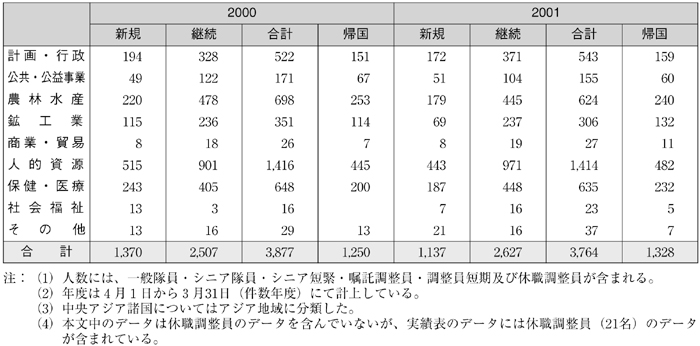

2001年度には、65か国において3,764名の隊員が協力活動を行った。2002年4月末現在の派遣中隊員は65か国に2,386名(うち女性1,331名)であり、これまでの派遣隊員の累計は73か国に対し22,939名(同7,625名)である。

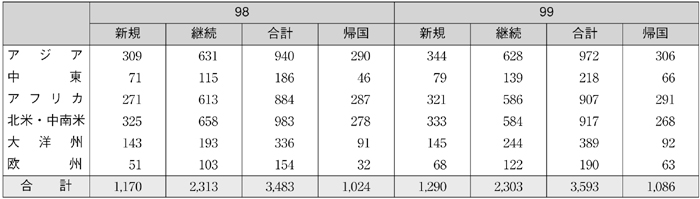

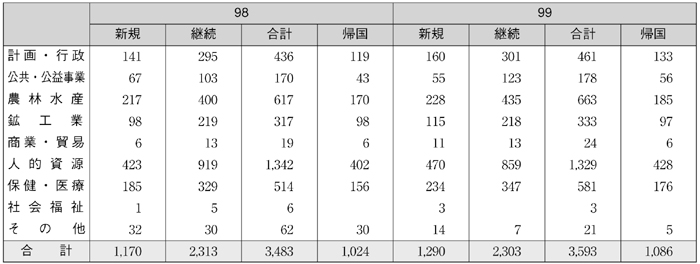

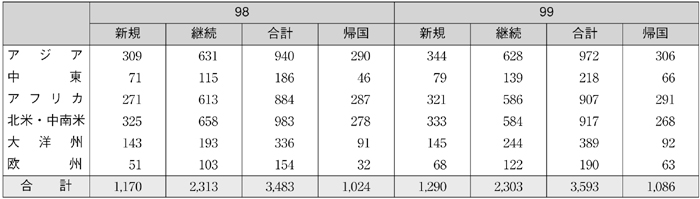

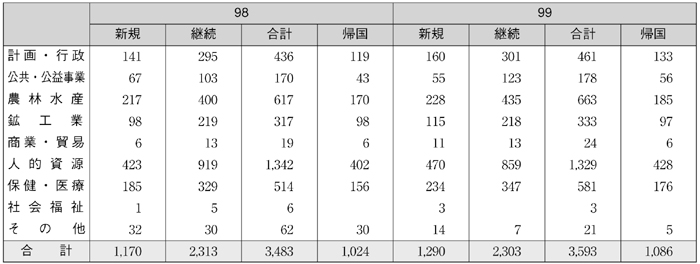

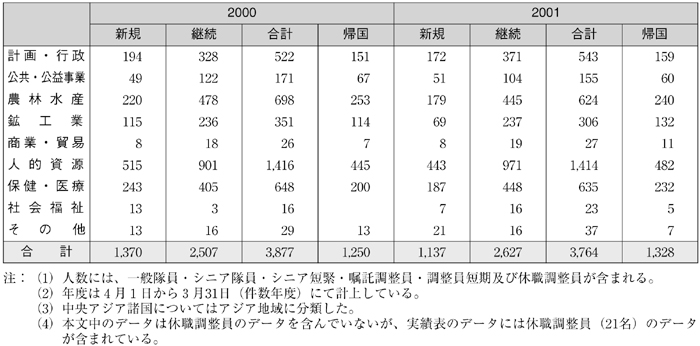

地域別・分野別実績

同年度内の地域別派遣隊員数では、アジア地域と中南米地域が最も多く、それぞれ1,018名及び1,015名、次いで、アフリカ地域939名、大洋州地域382名、中東地域247名、東欧地域190名となっている。また、分野別では人的資源(教育文化、スポーツ)が1,414名、保健医療635名、農林水産624名、鉱工業(加工、保守操作等)が306名、計画・行政543名等となっている。

その他

新たな派遣対象国として、協力隊派遣取極をマダガスカル、ベネズエラ(2000年10月)、セントビンセント(2000年11月)、南アフリカ共和国、ドミニカ(2001年1月)との間で締結した。

4.より詳細な情報

書籍等

●月刊「クロスロード」等

なお、概要については、下記のホームページに掲載。

ホームページ

http://www.jica.go.jp/activities/jocv/

次頁

次頁