「人間の安全保障」とは、人間の生存・生活・尊厳に対するさまざまな脅威を除去し、ひとりひとりが自由で創造的な価値ある人生を送ることができるよう取り組んでいくという考え方です。今日、貧困、環境破壊、紛争、対人地雷、難民流出、薬物、HIV/AIDSなどの感染症等さまざまな問題が、人間の安全保障に対する脅威となっています。こうした多様な脅威から個人を守るためには、各国政府、国際機関、市民社会が互いに手を携え協力していくことが求められます。

わが国は、98年12月、ハノイにおける「アジアの明るい未来の創造に向けて」と題する小渕総理大臣(当時)の政策演説や、2000年9月の国連ミレニアムサミットでの森総理大臣(当時)の演説の中で、人間の安全保障を日本外交の重要な視点の一つとして明確に位置付けました。また、2001年12月に開催した人間の安全保障国際シンポジウムでは、アフガニスタンをケーススタディーとして、人間の安全保障に対する脅威への国際社会の取組などについて活発な議論が展開されました。

さらに、わが国の呼びかけに応える形で、2001年1月に緒方貞子前国連難民高等弁務官とアマルティア・セン・ケンブリッジ大学トリニティーカレッジ学長を共同議長とし、両名を含む計12名の世界的有識者をメンバーとして「人間の安全保障委員会」が設立されました。同委員会は、人間の安全保障の考え方を深めるとともに、国際社会にとって具体的な行動の指針となるような提言を出すことを目的としています。

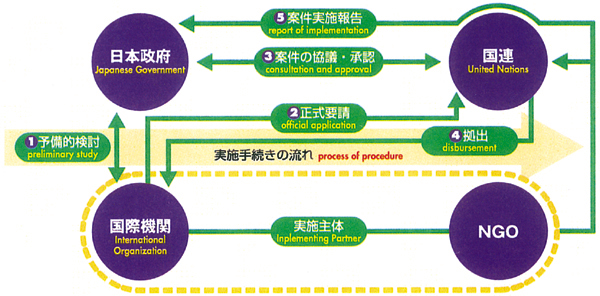

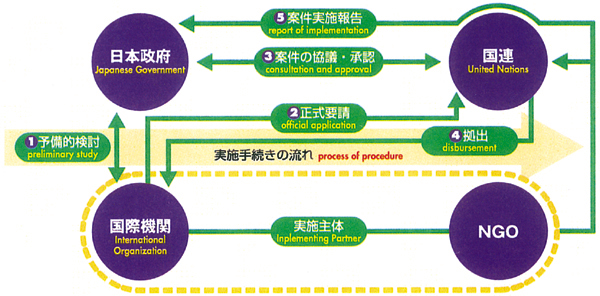

わが国は、99年3月、国連に「人間の安全保障基金」を設置しました。これは、人間の安全保障に係わる脅威を受ける人に直接役立つ事業や、人々がこうした脅威を克服するための能力の向上や自立を促進する事業を支援するためのものです。わが国は、99年に約5億円を拠出して以来、2001年までに約188億円を拠出しています。

最近では、同基金による事業として、カンボジアのスラムの生活環境を改善する「カンボジアにおける住民参加による貧困撲滅プロジェクト」、ケニアにおける旱魃対策として乳幼児・妊婦への補助食の配給、ヘルスワーカーのトレーニング等を行う「ケニア旱魃による緊急事態への対応プロジェクト」、大洋州諸国における、リプロダクティブ・ヘルスに関する教育・啓蒙活動、避妊具・医療器具の供与等を中心とした感染症対策プロジェクトなどが実施されています。

住民参加による貧困撲滅プロジェクト(カンボジア)により作られた井戸で水をくむ住民

人間の安保基金実施の流れ

次頁

次頁