資料編 > 第3章 > 第2節●二国間借款等 > 4 移住投融資事業の概要と実績

55年9月

第二次世界大戦後、海外からの引き揚げ者の増大、また、戦後直後のべビー・ブームもあって深刻な人口過剰が生じ、他方、日本経済は充分に回復しておらず、失業が深刻であるという国内事情を背景に、政府は移住者送出という形で海外移住を推進した。

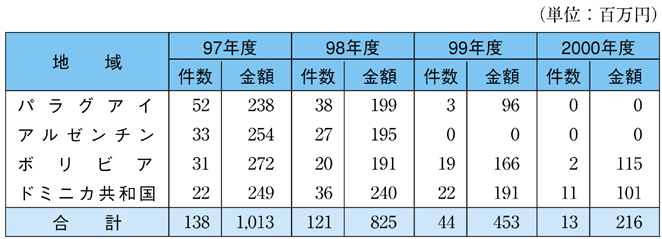

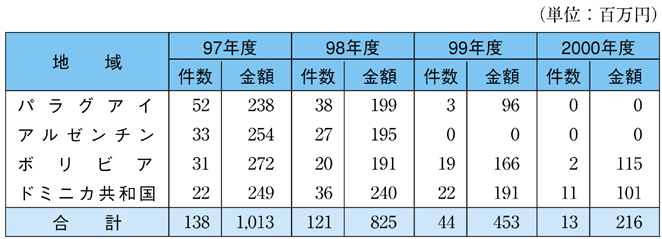

このような中、55年、日本海外移住振興株式会社が、海外移住を促進するために必要な(1)入植用土地の購入・造成・分譲、(2)移住者及び移住を促進する事業に対する投融資などを業務内容とする事業の実施を目的に設置された。移住投融資制度は、この日本海外移住振興株式会社によりパラグアイ、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ドミニカ共和国に日本から送出され、主に自営開拓農業移住者を対象に56年から開始された。戦後移住者の大多数は農業移住者として渡航し、移住先国でも奥地の原始林地帯に入植したが、奥地型農業は多額の資金を必要とする農業であったため、当時、現地における信用も少なく、携行資金も乏しい移住者に対して資金を提供する必要性があった。日本海外移住振興株式会社は、63年に移住事業の実施合理化のため、日本海外協会連合会と統合、同年の海外移住事業団の設立に伴い権利・義務及び業務の一切を同事業団に引き継ぎ解散し、さらに同事業団は74年国際協力事業団となったが、移住投融資制度はそのまま引き継がれてきている。

なお、国際協力事業団法に規定された本件融資の目的は次の通りである。

(イ) 移住者若しくはその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対し当該事業に必要な資金を貸し付け、若しくは当該資金に係わる債務を保証し、又は当該事業のうち政令で定めるものに必要な資金を供給するための出資をすること。

(ロ) 海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く)に対して当該事業に必要な資金を貸し付け、又は当該事業のうち政令で定めるものに必要な資金を供給するための出資をすること。

農業等の自営者及び自営者として独立しようとする移住者若しくはその団体に対し、農業経営のための土地購入資金、土地の造成及び開墾に必要な資金、灌漑、排水設備等に必要な資金を貸し付ける。また、小工業、商業、その他の事業を営む移住者若しくはその団体等に対し、適切な事業計画があり、事業の進展が確実である者に対し設備資金及び長期運転資金を貸し付ける。

当該海外事務所において、移住者若しくはその団体からの借入申込を受け付け、資金計画、担保、保証人等の貸し付け基準を満たしている者について、金銭消費賃借契約を締結し、資金を交付する。

当該海外事務所において、貸付金の使途等の貸付条件履行の確認、担保物件の保全及び管理、並びに償還期日の到来通知、回収等の債権管理を行う。

移住投融資事業の開始以来既に40年以上を経過した現在、移住者・日系人社会は概ね定着・安定し、成熟期に入りつつあると考えられ、2001年12月の「特殊法人等整理合理化計画」に関する閣議決定を受けて、移住投融資事業については、段階的に整理し2005年度末に廃止の方針が示された。

次頁

次頁