資料編 > 第3章 > 第1節 > 29 資源開発協力基礎調査事業の概要と実績

70年度

金属鉱業事業団(70年度当時「金属鉱物探鉱促進事業団」)は、開発途上国に限定した技術協力として、資源を保有する開発途上国において非鉄金属資源の有望地域を抽出し、鉱床賦存状況を把握することにより、当該国における資源開発の基礎的データを与え、その結果、将来的に我が国の鉱物資源の安定供給に資することを目的として、70年度から資源開発協力基礎調査事業を実施している。

資源開発協力基礎調査は、(A)資源開発調査、(B)鉱物資源広域調査、(C)海洋資源調査、(D)地域開発計画調査(拡充型・従来型)、(E)環境基礎調査、(F)プロジェクト選定調査等(プロジェクト選定調査:拡充型・従来型、フォローアップ調査:拡充型・従来型・アフターケア型)、(G)安全対策等調査及び(H)事前調査の各調査等から構成され、その概要は次のとおりである。

(A)資源開発調査

この調査は、鉱物資源賦存の可能性を解明するために行うものであり、地形図作成、地質調査、地化学探査、物理探査、ボーリング調査、坑道調査等予察から精査・評価の段階まで相手国の要請に応じて実施し、その調査の結果から得られた資源開発に関する基礎的調査資料を相手国政府へ提供(報告書の提出)することにより、技術協力の推進を図ろうとするものである。また、調査の実施においては、現地調査及び解析作業を相手国関係機関の技術者と共同で行っており、相手国技術者に対する技術移転と幅広い人材を育成する役割をもっている。

(B)鉱物資源広域調査

この調査は、超広域にわたり鉱物資源賦存のポテンシャル評価と有望鉱床の抽出を行うことを目的として衛星画像解析、地質調査・地化学探査及び物理探査を中心に調査を行う。資源開発調査と比較して、より基礎的な調査である。

(C)海洋資源調査

この調査は、深海底鉱物資源探査専用船「第2白嶺丸」を用いて南太平洋沿岸諸国海域における深海底鉱物資源(マンガン団塊、コバルト・リッチ・クラスト、海底熱水鉱床)の賦存状況等の調査を行うもので、2000年度からステージ2として第1期3か年計画を実施している。

(D)地域開発計画調査

この調査は、資源開発調査等で有望性が認められた地域又は鉱山の(再)開発を行おうとしている地域に対して、鉱山開発又は再開発を進める上で必要なインフラ整備計画の策定に資する情報収集整理、ボーリング調査等による探鉱指針の作成、選鉱試験による選鉱方法の検討等を行い、相手国政府の計画作成に寄与しようとするものである。

(E)環境基礎調査

この調査は、探査段階において、開発に際しての環境保全対策の強化のために、開発前の水質・土壌汚染などの自然環境、社会環境や生活環境等の実態を調査し(バックグラウンド調査)、開発後の環境状態との比較情報をうるものであり、2000年度より、実施している。

(F)プロジェクト選定調査等

1)プロジェクト選定調査

資源開発調査等を実施する前段階で行う調査で、相手国関係機関に対して、事前に当該調査の説明を行い相互理解を図るとともに、調査予定地域の予備調査を行い、計画立案に必要な情報収集を行うことを目的として実施するものである。

なお、要請のあった国に対して行う「従来型」と、要請案件の発掘・形成の段階から行う「拡充型」の2種類がある。

2)フォローアップ調査

資源開発調査等が終了した地域について相手国政府に対して調査結果の説明を行ったり、その後の相手国政府のフォローアップの状況を調査したり、資源開発協力基礎調査に対する要望を聴取する等を行い、今後の制度の有効的な運用に寄与しようとするものである。

なお、前年度に調査が終了した地域を対象とした2種類(相手国政府が独自で継続調査を行う場合に専門家を派遣し技術指導を行う「拡充型」と単に説明や事情聴取に止まる「従来型」)と、過去に調査が終了した地域を対象とした1種類(有望な鉱床を発見したにもかかわらず、鉱山開発に至っていない有望鉱床の再評価を行う「アフターケア型」)の計3種類がある。

(G)安全対策等調査

資源開発協力基礎調査事業における各調査事業を安全に遂行するため、調査地域の安全情報を収集するとともに、調査における安全対策を行うもの。

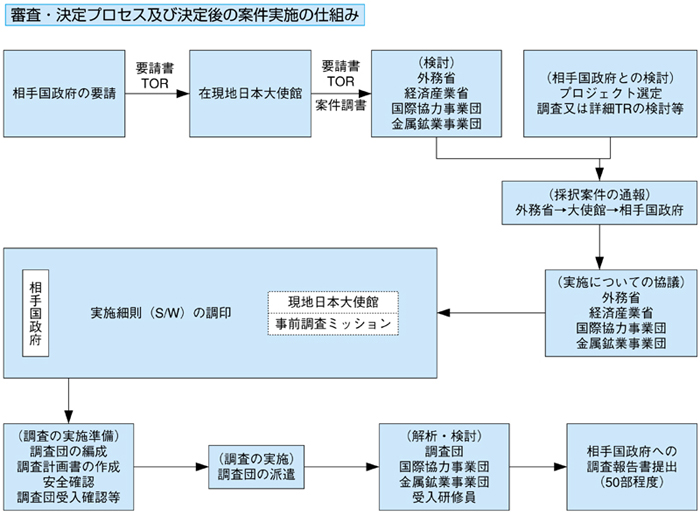

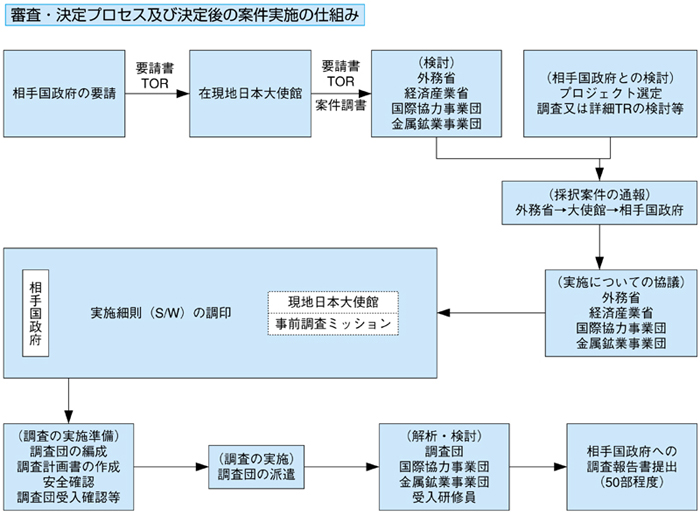

(H)事前調査

資源開発調査、地域開発計画調査等を開始するに当たり、相手国政府と要請内容についての細目を定めるとともに調査計画立案に必要な情報収集調査を実施し、実施計画書(S/W;Scope of Work)の調印を行うためのものである。

(I)機材供与

上記各種調査に必要な機材を相手国政府からの要請書(A4フォーム)に基づき供与する制度で、1件当たり年間5百万円程度で次の調査対象国に供与する。

イ)資源開発調査

ロ)鉱物資源広域調査

ハ)地域開発計画調査

資源を保有する開発途上国の自立的経済発展のためには、その国内の鉱物資源の探鉱開発を積極的に推進することが重要である。しかしながら、開発途上国の多くは、資源開発に必要な探査及び開発の技術力に乏しく、また自力による探鉱開発が不十分であり、我が国に対して資源探査の技術協力を要請している。

このため、資源消費国の我が国としては、これらの資源保有国との協力関係を深めることで鉱物資源の安定供給確保を図るとともに、その経済成長を支援する意味からも積極的に技術協力要請に対応している。

具体的には、相手国政府の要請に基づき、国際協力事業団(JICA)及び金属鉱業事業団(MMAJ)を通じ、既存データ解析、衛星画像解析調査、地質調査、物理探査、地化学探査、ボーリング調査、坑道調査等により当該国の銅、鉛、亜鉛、金等鉱物資源の有望地域の抽出、地質構造の把握、鉱量評価等を実施。

99年度は予算額27億1,500万円で、フィリピン共和国、ボリビア共和国、チリ共和国、モンゴル国、アルゼンチン共和国、チュニジア共和国を新たに加えた18か国19地域において調査を実施。

2000年度は予算額25億7,600万円で、中国、カザフスタン共和国、マリ共和国、ホンジュラス共和国、ウルグアイ東方共和国、ペルー共和国、オマーン国、ベトナム社会主義共和国を新たに加えた17か国18地域において調査を実施。

図表-132 99年度及び2000年度資源開発協力基礎調査事業実施案件一覧

「Annual Report」英語版(内容は、年度ごとの金属鉱業事業団全体プロジェクトの要約)

http://www.mmaj.go.jp/

次頁

次頁