1.海外における日本人への支援

(1)海外における危険と日本人の安全

海外における日本人の活動分野が広がりを見せ、その活動地域も拡大していく中、日本人が遭遇する危険もまた多様化している。近年では、紛争や暴動による政情・治安の悪化、テロや誘拐のほか、地震や洪水など大規模化する自然災害等突発性の緊急事態及び、山・海あるいは交通機関での事故、麻薬犯罪や国際詐欺、文化や宗教等の違いから知らぬ間に現地の法令や慣習に反して犯罪や事件に巻き込まれてしまう事案等が多く発生した。また、4月に発生が確認された新型インフルエンザ(A/H1N1)は世界的に流行している。

外務省及び在外公館は、これら多様な脅威や危険を分析し、多くの日本人が海外で安心して生活・活動できるように、平素の心構えと安全対策の重要性を呼びかけつつ、邦人援護等の支援体制の強化を進めている。また、事前の予防及び発生後の的確な対応をより効果的に実施するため、諸外国や関係省庁、民間企業・団体との連携・協力の下、日本人の安全対策及び援護へのセーフティ・ネットワークの構築に努めている。

イ 2009年における海外の脅威の動向

2009年においては、海外におけるテロや誘拐の多発、感染症や自然災害の広域化が顕著であった。

テロについては、中東、南西アジア及び東南アジアを中心に、治安当局やそのほかの政府の施設をねらった襲撃や、都市のホテル、宗教施設、市場等の人が集まる場所で一般市民を狙った無差別爆弾テロが引き続き発生した。誘拐については、9月にインドネシア・バリ島で日本人旅行者が誘拐・殺害された事件、11月にイエメン・サヌア州で日本人経済協力関係者が誘拐され約1週間後に解放された事件等が発生した。

また、ソマリア沖・アデン湾周辺海域では、引き続き海賊行為による船舶の被害が多発しており、4月には、アデン湾に隣接するイエメン沖の紅海南部で、日本人5人が乗り組むモーターヨットが銃撃を受けるなど、海上における脅威も継続している。

感染症については、マラリア、デング熱等の、蚊が媒介する感染症が各地で流行している。さらに4月24日(日本時間)、WHOが、メキシコ・米国においてインフルエンザ(A/H1N1)(新たな型のインフルエンザウイルス)のヒト感染を確認し、同28日、ヒトからヒトへの感染が見られる状態になったとして、新型インフルエンザのパンデミック(世界的流行)警戒フェーズを「フェーズ3」から「4」へ引き上げた。これを受けて、日本も「新型インフルエンザ」の発生を宣言、その後WHOは同30日に「フェーズ5」、6月12日に「フェーズ6」を宣言し、12月現在も新型インフルエンザ(A/H1N1)の世界的な大流行下にあるとしている。新型インフルエンザ(A/H1N1)の感染拡大による影響は、各国における医療事情や社会的要因によって様々である。

自然災害については、4月にラクイラ(イタリア)でマグニチュード5.8の地震が発生し大規模な被害が生じたほか、インド洋・太平洋地域を中心に大規模地震が年間を通して発生するとともに、10月のサモア沖地震のように、地震に伴う津波による被害も発生した。また、台風、ハリケーン等による集中豪雨及び洪水による被害も大きく、11月にはサウジアラビアでも洪水が発生した。このように2009年に発生した自然災害は近年の想定を超え発生地域及び被害規模の拡大が顕著であった。また、異常乾燥を原因とする広範囲かつ長期間に及ぶ山林火災、あるいは雪崩なども、日本人の多く訪れる観光地を含め世界各地で発生している。

政情不安による治安悪化に関連した主なものとしては、2008年以降発生しているタイにおける政変が2009年も継続し、多くの反政府行動が制圧され、4月には反政府勢力によるASEAN関連首脳会議場占拠事件が発生した。また6月のイランにおける大統領選挙結果に対する抗議デモのほか、7月には中国の新疆ウイグル自治区で車両の焼き討ちや武装警察隊との衝突に至る暴動があり、多数の死傷者が発生した。なお、こうした政治・民族問題等に起因した暴動や紛争は、タイ、フィジーなど日本人が多く訪れる国・地域でも発生しており、今後とも、グローバル化や世界同時不況等を背景に更に不安定化していくおそれがある。

麻薬密輸・取引等への関与や麻薬所持の容疑で、日本人が海外で逮捕・拘留される事案が増加している。4月には中国で、麻薬密輸により日本人が死刑判決を受け、2007年以降中国で麻薬密輸により死刑判決を受けた日本人は計4名となったほか、10月にはマレーシアで多量の違法薬物を所持した容疑により、日本人が逮捕されるなどの事案が発生しており、違法薬物に係る注意喚起等日本人の海外旅行者等への啓発が急務となっている。また、高齢者の山岳・海難事故や旅行中の疾病などが多く報告されており、海外での病気や事故被害等、高額な医療費が求められる中、いまなお海外旅行保険に加入しない海外渡航者も多く、医療費等の支払いに困難をきたす場合もある。海外渡航の際には健康管理とともに海外旅行保険への加入が非常に重要である。

ロ 海外における日本人の安全対策

海外に永住・長期滞在する日本人は、2008年に約111万人に達しており、今後とも日本人の国際社会での活躍がますます期待されている。

また、2008年においては、海外出国者数が前年比で約7.56%減少している中、日本の在外公館及び財団法人交流協会が取り扱った海外邦人総援護件数は1万6,364件、総援護人数は1万8,098人と対前年比で約2.5%増加している(注1)。

このような状況の中で、海外における安全確保には、在外公館等の邦人援護体制の強化とともに、海外に渡航する者一人ひとりが危機管理意識を持って、渡航・滞在先の危険の傾向と対策を把握して行動することが必要である。そのためには、より多くの国民に海外安全ホームページの有用性を理解してもらうことが重要である。

このため、外務省では、海外安全ホームページの携帯版サイトの機能を拡充し、日本から携行する携帯電話での国際ローミングによるデータ通信を利用して、海外からも携帯電話を通じて手軽に外務省渡航情報を参照できるようにするとともに、海外渡航中にいつでも緊急情報や最新の渡航情報及び渡航先の緊急連絡先を検索可能にし、海外安全ホームページの利便性を向上させている。

また、これまでと同様に外務省の領事サービスセンターにおいても、国民からの海外安全についての相談に直接応じているほか、海外での活動に応じてきめ細かに対応できるよう、総合的な安全対策を取りまとめた「海外安全虎の巻」やテロ、脅迫事件、誘拐など各種の想定される事案ごとに対策を記したパンフレットを作成している(これらは、外務省の海外安全ホームページからもダウンロード可能)。

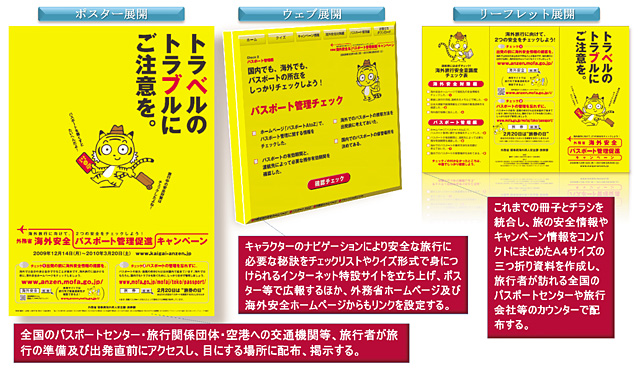

外務省では、こうした安全対策上の取組及び海外安全対策の必要性を集中的に啓発するために、毎年「海外安全・パスポート管理促進キャンペーン」を展開している。2009年度は、12月14日から2010年3月20日までをキャンペーン期間とし、幅広い世代を対象に、シンプルかつ目を引くポスター、楽しみながら安全対策の知識が得られるキャンペーン特設ウェブサイト、旅行直前のチェックリストにもなりうる海外安全リーフレットなどを通じて、海外安全ホームページを活用した安全対策と海外において唯一の身分証明書となるパスポートの重要性を呼びかけている。

10月に内閣府が実施した「外交に関する世論調査」において、海外における日本人の安全確保や支援について、政府による保護や支援は必要と感じている回答者は全体のほぼ約9割を占めている。ただし、そのうち約4割の回答者が「できるだけ、個人又は派遣元企業・団体が各自の責任で対応すべきであるが、できないところは政府や大使館・総領事館が保護や支援をすべきだ」としており、自らの努力で危険を回避し、問題を解決しようとの意識も徐々にではあるが増加している。

外務省では、こうした国民の要請にこたえ、的確な支援を行うため、在外公館の支援体制の整備・強化を図っている。具体的には、在外公館の閉館時にも24時間緊急連絡が可能となる体制の構築を始め、海外の大規模災害に機動的に派遣できるように外部専門家を含む人員・資機材などの体制整備、全米・カナダ地域における邦人安否確認システム(注2)の効果的運用、緊急情報通報システムの構築等を進めている。

また、より効果的かつ機動的に日本人への支援を行うために、外務省が主体となり、民間との連携・協力の下にセーフティ・ネットワークの構築を進め、官民の連絡協議会などを定期的に開催している。在外公館では、現地日本人組織や民間代表者との間で安全対策連絡協議会を定期的に開催し、安全対策に関する意見交換や情報共有を通じた連携を強化しているほか、海外に滞在している日本人を対象に、安全対策に資するテーマで講演会等を行っている。

さらに、近年、日本人が被害者となるテロ、誘拐事件が複数件発生しているため、1月、NGO関係者から、海外におけるテロ、誘拐対策についての相談を受ける「NGO海外テロ・誘拐対策相談電話番号」を邦人テロ対策室に設置したほか、7月に名古屋で「海外進出企業のための危機管理セミナー」を、2010年2月に東京で「第3回NGO海外安全セミナー」を開催した。

(2)領事サービスと日本人の生活・活動支援

イ 領事サービスの向上

海外在住の日本人の声を領事サービスの改善に反映させるため、在外公館の領事サービス利用者に対するアンケート調査を毎年実施している。2009年には142在外公館を対象に約9,700人の回答を得た。その結果、領事窓口や電話での対応については、75%以上が肯定的な回答である一方、比較的少数ながら否定的な回答もあること、改善すべき点(例えば、在外公館ホームページが充実しているとの評価は58%にとどまる)があることも明らかになった。引き続きアンケート調査を実施し、領事サービス向上に努める考えである。

また、海外に滞在する日本人にきめ細かく親身なサービスを提供するため、領事業務量の多い一部の在外公館を対象に、民間企業等で海外勤務経験のあるシニア世代の人材を、「領事シニアボランティア(領事相談員)」として派遣している。2007年度に派遣した10名に加え、2008年度に5名を追加派遣した。この制度は利用者から好評を得ており、今後も制度の維持・拡充に努めていく。

ロ 旅券(パスポート)に関する施策(IC旅券の発行と今後の課題)

2009年は、新型インフルエンザ(A/H1N1)の世界的な流行や長引く不況の影響から、海外渡航者総数は減少したが、円高や燃油サーチャージの削減により一部地域への海外旅行者数が増加したことにより、旅券発行数は前年と比較して増加し、日本国内では1年間に約400万冊のパスポートが発行された(次頁参照)。

日本では、2006年3月から、パスポートの偽変造や第三者による不正使用を防止するため、生体情報である顔画像を電磁的に記録したICチップを搭載したパスポート(IC旅券)を発行している。IC旅券は、12月までに累計約1,545万冊が発行され、有効な旅券の約50%を占めている(2009年12月現在)。

IC旅券の発行により、発行済みパスポートの写真の差し替えなどの偽変造によるパスポートの不正使用は困難となったが、その一方で、他人が本人になりすまして不正に申請、取得する事案が多発している(2006年67件、2007年112件、2008年112件、2009年87件)。犯罪者や不法滞在外国人がそのように不正取得した別人名義のパスポートを使って国内外を行き来し、あるいは国外逃亡をしたりしているほか、名義人の知らないところで消費者金融からの借金、犯罪収益の受皿として使用するための銀行口座の開設、あるいは携帯電話の契約が行われた事例等が報告されている。こうした犯罪を未然に防ぐためには、パスポートの申請・交付時に本人確認を更に徹底する必要があるため、2月に、各都道府県にある申請窓口において、なりすましによる不正取得防止のための審査強化月間を実施するなどパスポートの発給審査の強化に力を入れている。

海外では、パスポートに顔画像のほか指紋情報を記録する国も増加している。2009年にはシェンゲン協定(注3)加盟国のほとんどが指紋入りIC旅券を導入しており、その数は60か国を超えた。国際民間航空機関(ICAO)及び国際標準化機構(ISO)において、ICチップ搭載パスポートの一層の安全性強化や、ICチップに更なる機能を追加することが検討されているが、日本も、こうした国際標準策定活動に積極的に参加し、自国のパスポートに今後反映できる技術の採用に努め、日本のパスポートの更なる信頼性向上のために今後も引き続き努力していく必要がある。

ハ 在外選挙

1998年に在外選挙制度が創設されて以来、在外選挙は衆議院と参議院それぞれの比例代表選挙に限定されていたが、2006年6月の公職選挙法の一部改正により、2007年6月以降の選挙から、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙(これらの補欠選挙及び再選挙を含む)も対象となった。8月の衆議院総選挙の際には、初めて小選挙区選挙の在外投票が実施され、10月には参議院議員補欠選挙(静岡県及び神奈川県)も実施された。

海外で投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請して在外選挙人証を入手する必要があるが、投票は在外公館投票、郵便等投票又は日本国内における投票のいずれかを自ら選択することができる。在外公館では、管轄地域在住の日本人を対象に、在外選挙制度の広報や公館所在地以外の地域への登録受付出張サービスを行うなど、制度の普及と登録者数の増加に努めている。

ニ 海外での日本人の生活・活動に対する支援

[1]日本人学校

海外で生活する日本人にとって、子供の教育は大きな関心事の一つである。外務省では、海外でも義務教育相当年齢の子どもが、日本と同程度の教育を受けられるよう、文部科学省と連携して日本人学校への支援(校舎借料、現地採用教員謝金、安全対策費等の一部援助等)を行っている。また、主に日本人学校が存在しない地域に設置されている補習授業校(国語等の学力維持のために設置されている教育施設)に対しても、支援(校舎借料、現地採用講師謝金の一部援助等)を行っている。近年、海外在住の日本人の子どもの数は増加傾向にあり、今後もこうした支援を継続・強化していく方針である。

[2]医療・保健対策

外務省では、医療事情の悪い国に滞在する日本人の健康相談を実施するため、国内医療機関の協力を得て巡回医師団を派遣しており、2009年には24か国38都市に派遣した。4月に発生が確認された新型インフルエンザ(A/H1N1)については、在外公館を通じ、各国・地域における発生状況や医療体制等関連情報の収集と在留邦人に対する情報提供を強化している。

[3]その他のニーズへの対応

海外に在住する日本人高齢者が増加する中、外務省では、海外在住の日本人高齢者への支援として、現地日本人団体、ボランティア団体等による日本人高齢者の医療・介護問題等への取組(会議、セミナー、イベント等の開催や高齢者からの各種相談受付など)に対しては、在外公館が参加して助言するなどの側面的支援を行っている。今後さらに、海外に在住する高齢層の日本人の数は増加が見込まれることから、国内関係機関とも連携の上、支援の継続と強化を検討している。

また、在留邦人の滞在国での各種手続(滞在・労働許可、運転免許証の切替え等)の煩雑さを解消し、より円滑に生活できるようにするための取組を継続して行っている。具体的には、EU諸国に対し、滞在労働許可や運転免許切替えに関する手続の迅速化・簡素化等を、米国に対しては、米国査証の米国内における更新手続の再開や各州運転免許制度の改善を働きかけている。これらの努力の結果、2009年には、スロバキア及びニュージーランドにおいて日本の運転免許保持者に対する試験免除が実現した。今後も同様の働きかけを行っていく方針である。

(3)海外移住者や日系人との協力

日本人の海外移住の歴史は141年を数え、北米・中南米を中心として、全世界に約260万人(推定)以上とも言われる海外移住者及び日系人が居住している。移住者及び日系人は、政治、経済、教育、文化を始めとする各分野で各国の発展に寄与するとともに、日本と各居住国との「架け橋」として各国との関係緊密化に大きく貢献している。今後も両者に対する支援を行うとともに、若い世代の日系人とも交流や協力を図り、絆(きずな)を深めていく方針である。10月には、(財)海外日系人協会の主催により、第50回海外日系人大会が開催され、21か国から約200人の移住者及び日系人の代表者が集まり、天皇皇后両陛下も御臨席になった。

約160万人の移住者及び日系人が居住している中南米諸国では、JICAとともに、移住者の高齢化に伴う福祉支援、日系人を対象とした日本国内への研修員受け入れ、現地日系人社会へのボランティア派遣等を通じた協力を行っている。

2009年は、ペルーへの日本人の移住と、ペルーに移住した日本人がボリビアへ転住してから110年に当たる年であり、6月に、両国で「移住110周年記念式典」が開催された。式典に御臨席された常陸宮(ひたちのみや)同妃両殿下は、式典が行われたリマ及びサンタクルスに加え、ボリビアではオキナワ及びサンファンの両移住地も御訪問になり、移住者及び日系人社会の代表者と御懇談の機会を持たれた。また、ガルシア・ペルー大統領とモラレス・ボリビア大統領は、日本人移住者及び日系人の努力とそれぞれの国の経済発展への貢献について最大級の表現で賞賛し、日本との親善関係の更なる増進の希望を表明した。

ブラジルも、アマゾン地域の各地において、日本人アマゾン移住80周年を祝う記念式典が盛大に開催された。9月のトメアスー、ベレン及びマナウスにおける記念式典では、皇太子殿下が祝賀メッセージを発出されたほか、日本の要人の出席も得て、風土や環境が全く異なる厳しい地での日系人移住者や日系人の長年にわたる努力と貢献が賛えられた。

7月には、天皇皇后両陛下がカナダを御訪問になり、オタワ、トロント、ビクトリア、バンクーバーの各地において、永住者を含む在留邦人及び日系人代表者と御懇談になったほか、日系文化会館や日系人が入居する高齢者施設を御訪問になり、日系カナダ人のこれまでの経験と辛苦に思いを寄せられた。続いて同月、米国ハワイ州においても、両陛下は、在留邦人及び日系人代表者と御懇談になった。

なお、北米においては、米国及びカナダから日系人リーダーを日本に招へいするプログラムの実施や、日系人リーダーとの定期的な会合開催を通じて、北米に居住する日系人との関係強化を図っている。

(6月14日、ペルー・リマ 写真提供:ペルー日系人協会)

(注1)2008年海外邦人援護統計(http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/spt2008.html)による。海外邦人援護統計は、日本の在外公館及び財団法人交流協会が、海外において事件・事故、犯罪加害、犯罪被害あるいは災害等何らかのトラブルに遭遇した日本人に対し行った援護の件数及び人数を年ごとにとりまとめたもので、1986年に集計を開始した。

(注2)海外版災害伝言サービスとして、2006年9月に全米(ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)及びカナダ地域を対象に運用を開始。全米・カナダ地域における大規模災害発生時に専用電話番号へ音声メッセージを登録することによって、日本人被災者及び家族等との間で安否確認ができるシステム。