英国では、5月に与党労働党が統一地方選挙に大敗したことを受け、ブレア首相は大幅な内閣改造を行った。こうした中、9月には、定例の党大会を前にブレア首相自身が1年以内の退任を発表した。北アイルランド問題に関しては、5月に北アイルランド議会が招集され、自治政府再開の前提となる首席大臣及び副首席大臣の選任に向けて協議が進められ、問題解決への進展が期待された。また、8月には、英国発の航空機に対する爆破テロ未遂事件が発生したが、容疑者を米国及びパキスタンとの連携により逮捕し、従来の治安・テロ対策面での取組強化の継続が示された。外交面においては、中東和平、イラクにおける治安維持及び復興支援、イランの核問題、ダルフール紛争、北朝鮮等の広範な分野について、G8、国連その他の種々の協議の場において日本とも協力関係を深めつつ、積極的に関与した。

▲会談を前に握手する小泉総理大臣とカルヴィーティス・ラトビア首相(4月20日、総理大臣官邸 写真提供:内閣広報室)

フランスでは、2005年10月~11月に若者による激しい集団暴力・破壊行為が大都市郊外で発生し、その主要な背景の一つに若年層の高失業率があるとされた。このことから、ド・ビルパン首相は1月に、企業側の雇用意欲を高めて若年層の雇用を促進するため、雇用の当初期間の解雇規制を緩和する措置(CPE初期雇用契約)の導入を図った。しかし、雇用の不安定化を懸念する労組や学生の激しい反発が全国規模に広がり、法案は一度議会を通過して成立した後、4月にシラク大統領によって撤回されるという異例の事態となった。このような対応によってシラク-ド・ビルパン政権の指導力が弱体化していく中で、2007年4月の大統領選挙に向け、国民運動連合(UMP)党首のサルコジ内相が与党から有力な大統領候補として浮上した。一方、最大野党社会党は11月、党員による選挙により女性のロワイヤル元環境相を公認の大統領候補に選出した。外交面では、安保理の場を含め、様々な国際的問題に関して日本とフランスは緊密に協力しており、7月の北朝鮮のミサイル発射問題に関しては、日本は当時安保理議長国であったフランスと協力しつつ対処した。

ドイツでは、2005年11月に発足したメルケル首相率いるキリスト教民主同盟/社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)とによる大連立政権が、最大の懸案である労働市場改革をはじめ、年金・医療改革、財政再建、少子化対策等様々な課題に取り組んだ。7月にはメルケル首相の主導の下に移民に関する「統合サミット」を開催し、政治的かつ社会的難題であった移民の統合問題の解決を目指した。また、7月のドルトムントほかでの列車爆弾テロ未遂事件等も踏まえ、国内治安・テロ対策強化にも力を入れた。経済面では、景気は穏やかに回復しており、1月に500万人を突破した失業者数も、3月から漸減を続け、東西格差とあわせ依然厳しい状況にあるものの、改善の兆しが見られた。外交面では、メルケル首相は、就任直後から対欧州及び対米関係重視という従来のドイツ外交政策への回帰を進め、イラク戦争を契機としてきしみが生じていた独米関係の修復に尽力し、ロシアや中国に対してもバランスのとれた関係構築に努めた。さらに、平和のための国際貢献を重視し、約9,000名に及ぶドイツ連邦軍の海外派遣を行うとともに、10月に12年ぶりに国防白書を発刊し、国連安保理改革ではドイツはG4のメンバーとして日本と緊密に連携した。また、2月にはシュタインマイヤー外相が新政権初の閣僚として訪日した。

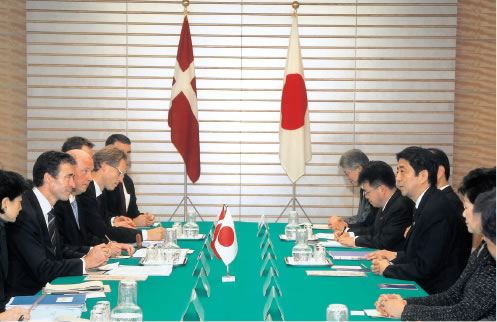

▲ラスムセン・デンマーク首相と会談する安倍総理大臣(11月21日、総理大臣官邸 写真提供:内閣広報室)

イタリアでは、4月9日、10日に上下両院議員の任期満了に伴う5年ぶりの総選挙が行われ、プローディ前欧州委員長率いる野党・中道左派連合がベルルスコーニ首相率いる与党・中道右派連合に僅差で勝利した結果、5月17日に第二次プローディ内閣が成立し(第一次プローディ内閣は1996年から1998年)、5年ぶりに中道右派から中道左派へと政権が交替した。また、5月には任期満了に伴う大統領選挙(間接選挙)が行われ、4回目の投票において中道左派連合の候補者であるナポリターノ終身上院議員が選出された。プローディ内閣は、財政赤字の削減及び競争力の強化を最重要課題として様々な施策に取り組んでいる。外交面においては、プローディ政権は、他の国々に先駆けてレバノンにおける国連レバノン暫定隊(UNIFIL)に対する3,000名のイタリア軍部隊の派遣を決定するなど、積極的に中東和平問題に関与した。

また、要人の往来や協議を通じ、日本は欧州諸国との間で、二国間関係のみならず、国連改革や北朝鮮を巡る諸問題、イラクやアフガニスタンの復興支援、イランの核開発問題、中東和平等の国際的な問題で緊密な協力を進めた。特に、北欧・バルト諸国との間では現在日本が掲げる「自由と繁栄の弧」の形成に先駆けて緊密な関係を構築する機会に恵まれた。5月には、日本の総理大臣としては初めて、小泉総理大臣がスウェーデンを訪問し、また、9月にはフィンランドを日本の総理大臣として19年ぶりに訪問し、友好協力関係を一層高める機会となった。デンマークからは11月にラスムセン首相、外交関係開設50周年となるアイスランドからは12月にスベリスドッティル外相が訪日した。また、1991年に旧ソ連から独立したエストニア、ラトビア及びリトアニアと日本との新たな外交関係開設15周年に当たる2006年には、5月に麻生外務大臣が日本の閣僚として初めてリトアニアを、7月に中馬内閣府特命担当大臣がエストニア及びラトビアを訪問し、これらの諸国との友好協力関係を一層強化した。4月にラトビアのカルヴィーティス首相、8月にリトアニアのキルキラス首相など、首脳の訪日も相次いだ。また、6月に麻生外務大臣が日本の外務大臣としては3年ぶりにウクライナを訪問し、タラシューク外相との間で日・ウクライナ協力委員会(外相会談)を行ったほか、ウクライナ側要人と会談を行い両国の関係強化を図る機会となった。

▲会談後、共同記者会見に臨む麻生外務大臣とカルフィン・ブルガリア副首相兼外務大臣(2007年1月11日、ブルガリア・ソフィア)

2006年には、ウクライナ、スロバキア、チェコ、スウェーデン、ラトビア、オーストリア、オランダ、キプロス及びハンガリーにおいて選挙が行われた。ウクライナでは、ユーシチェンコ大統領の支持母体である「我々のウクライナ」、第一党となった地域党、社会党及び共産党からなる大連立政権が8月に発足、ヤヌコーヴィチ地域党党首が首相に就任した(後に「我々のウクライナ」は連立離脱を表明)。スウェーデンでは12年ぶりに社民党政権から穏健党を中心とする連立政権に交替した。一方、ラトビアでは国民党を中心とする政権が勝利し、バルト三国の中では独立後初めて選挙後に政権を維持した。オランダではキリスト教民主同盟が議席を減らしつつも与党第一党の立場を維持し、政権を維持することとなった。

西バルカン情勢については、5月に、モンテネグロにおいて住民投票が行われ、翌6月、同国がセルビア・モンテネグロから平和的に独立した。これにより、かつて旧ユーゴを構成していた6つの共和国がそれぞれ独立することになった。7月に、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、9月にモンテネグロ、10月にボスニア・ヘルツェゴビナでそれぞれ総選挙が行われ、独立推進派の与党が勝利したモンテネグロ以外の2か国では政権が交替した。民族間の緊張が続くコソボ (注1) は、元フィンランド大統領のアハティサーリ国連特使の仲介により、2月から断続的にセルビアとの間で地位交渉を行ってきたが、コソボの独立を求める多数派のアルバニア系住民と、セルビアへの残留を求めるコソボ内少数派のセルビア系住民及びセルビア本国との間の対立は大きく、合意のめどは立たなかった。アハティサーリ特使は、自らの解決案を準備しており、2007年1月21日のセルビアでの総選挙後、その解決案が両交渉当事者に提示された。日本は、3月に東京において西バルカン人間の安全保障セミナーを開催し、また10月にオーストリアとの共催でウィーンにおいて西バルカン経済発展フォーラムを開催するなどして、西バルカン地域の平和定着と経済発展への支援に努めた。また、松島みどり外務大臣政務官は、11月にボスニア・ヘルツェゴビナを訪問し、西バルカン経済発展フォーラムに続く投資促進のための会議を2007年春までに開催することを明らかにした。