日露修好150周年 ~日露関係の過去と展望~

日露間に「兩國末永く真實懇尓に して」とうたった日魯通好条約が結ばれ、正式に国交が樹立されてから、2005年で150年となりました。約100年前、両国は日露戦争で戦火を交えました。また、冷戦時代に両国は相違える立場にありました。

そのような中においても、日露両国民の間には、日露戦争の際の日露双方の人道的な捕虜の扱い、日本におけるチェーホフ、チャイコフスキーといった芸術家の人気、ロシアにおける生け花や俳句といった伝統的な日本文化に対する高い関心等、互いに対する尊敬や親しみがありました。現在、ロシアで村上春樹や吉本ばななといった日本人作家の作品が若者に人気を博し、モスクワを中心に日本食レストランが急増しているのも、こうした積み重ねの上にあるものと言えましょう。

今日の日露関係は、「日露行動計画」に従って幅広い分野で協力関係が進展しています。しかしながら、例えば日露間の貿易高や人的交流の水準が、両国の潜在力に見合った本来あるべきレベルに達しているとは言えません。両国が位置する東アジア地域の新しいダイナミズムに照らせば、日露関係を大きく発展させることは、両国の利益に資するのみならず、北東アジア地域、ひいては世界全体の安定に大きく貢献するものです。そのためにも、両国間の最大の懸案である北方領土問題の解決に向けて、現在の膠着状況を打破することがどうしても必要です。

修好150周年の機会に、日魯通好条約署名時の友好と相互信頼の精神という原点に戻って、両国民の間の交流を更に進めながら、両国の間に未来志向の関係を築いていくことが重要です。

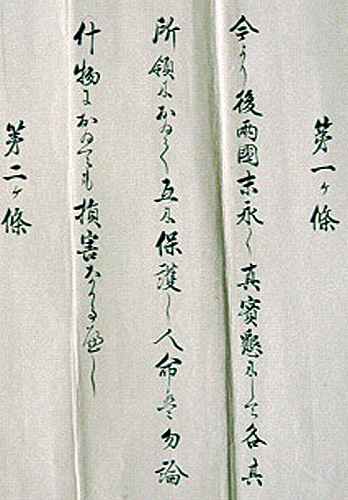

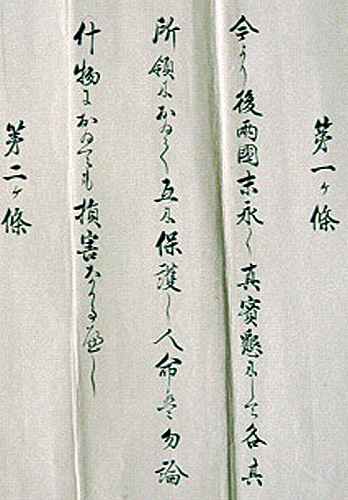

▲ロシア外務省所蔵の日魯通好条約(2005年12月撮影)。 第一条の冒頭で、「今より後兩國末永く真實懇尓して」と書かれている。

|