分かち合う勇気

悲しいこと、悲惨なことがニュースに毎日流れる。

それがニュースになるほど、我々は幸福に包まれて生きている…ということなのでしょうか? そう、「幸福」なのかもしれません。

すべての日本人は、毎日そこそこに暮らしています。一億総中流意識とはそういうことなのでしょう。狭くても住む家があり、冷蔵庫を開ければいつも食べ物がある。それが当たり前となっている我々の生活はまさに幸福なのであり、その事実に皆慣れてしまっているということなのかもしれません。

経済成長著しい中国でも、奥地へ行けば生活することがやっとという人たちが多くいます。文字が読めない人も多くいます。教育を受けることが特別な出来事で、学校に通う子供たちには勉強ができるという歓びが溢れています。

日本という国から一度離れてみなければ、日本の形は見えません。他の国から日本が一体どんな形に見えているのかを我々はもっとよく知る必要があると思うのです。これからの日本人に必要なのは、そんな視点をベースにしっかりと持っている、ということのような気がします。日本にとって「あり余るもの、足りないもの」それを分かち合うことが国際関係の原点ではないでしょうか…。この地球上に線を引き、国を作ったのが我々人間ならば、それを消してゆくことができるのも我々人間のはずです。

もう「日本」よりも「地球」…と考える人が増えてこなければ、未来は見えてこないと感じます。私は今、中国で教壇に立っています。でもそこには「日本」も「中国」もなく、人と人として向き合っているだけなのです。自分を必要としてくれる場所であれば、そこへ行き、大切なことを伝える。一国のエゴが世界をゆがめてゆくことに皆、気付いています。分かち合う勇気を持つことがひょっとすると「徳」という言葉の本当の意味なのかもしれません。品格を失くした国には未来はないと思います。「お天道様が見ているよ」この国にはこんなすばらしい道徳がありました。そのことの意味を我々はもう一度心に問いかけてみる時期なのではないでしょうか。

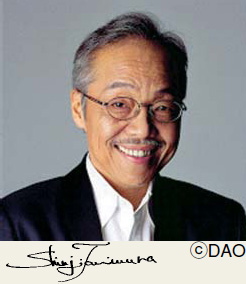

谷村新司(音楽家・上海音楽学院教授)

71年、アリス結成。

72年3月、「走っておいで恋人よ」でデビュー。

「冬の稲妻」、「帰らざる日々」、「チャンピオン」など数多くのヒット曲を出し、81年、活動停止。その後ソロ活動、また楽曲提供と活躍の場を広げ「いい日旅立ち」、「昴」、「群青」、「サライ」など、日本のスタンダード・ナンバーともいえるヒット曲を発表。一方で活躍の場をアジアから欧米へと広げ、88年からの3年間は国立パリ・オペラ座交響楽団等と共演。

04年3月、上海音楽学院教授に就任。

05年9月から、単位取得を目的とした授業を開始。

|