(国連改革)

新型インフルエンザや「テロとの闘い」等の新しい課題やそのほかの平和を脅かす事態に国際社会が効果的に対処するためには、世界で唯一の普遍的かつ包括的な国際機関である国連の機能強化が求められる。1945年に設立された国連は、加盟国数が当時の51か国から、開発途上国を中心に新規加盟が続いた結果、現在では191か国にまで飛躍的に増大しているにもかかわらず、これに対応した組織改革はこれまでほとんどなされてこなかった。国連設立60周年となる2005年は、国際社会がこのような状況を危機感をもって受けとめ、国連改革の必要性を広く認識した年であった。特に、国際の平和と安全に主要な責任を担う安保理の構成に21世紀の国際社会の現状を反映させることは国際社会の緊急の課題であり、日本は、安保理改革の必要性を訴えるとともに、改革された安保理において常任理事国として一層の責任を果たす用意がある旨を表明してきた。9月には、史上最多となる170か国以上から元首・首脳等が参加して国連首脳会合が開催され、その際に採択された「成果文書」で、安保理改革の必要性、平和構築委員会や人権理事会の設置等、国連が国際社会の直面する脅威に有効に対処するための諸措置がまとめられた。

日本が安保理常任理事国になることは、(1)日本の国益に直接関係のある国際の平和と安全の問題について、日本の利益を実現していくことが可能になる、(2)国際社会に対する日本のこれまでの貢献に見合った発言力を得ることができる、(3)国際情勢に関する情報が集中する安保理で常に議席を占めることで、日本の安全保障と密接に関連する情報を迅速に入手できる、(4)国連による種々の課題への取組についての意思決定に参画することにより、国際の平和と安全の維持においてより建設的な役割を果たすことが可能になる-というメリットがある。また国際社会にとっても、日本の常任理事国入りは、(1)現在の常任理事国と異なり核兵器を持たない常任理事国として、軍縮・不拡散分野等で積極的な外交努力を展開できる、(2)世界第2位の経済規模を有する日本が常任理事国に加わることで、国際社会としての対応能力を一層強化できる、(3)中国に加え日本が常任理事国に加わることにより、安保理におけるアジアの代表性が高まる-といった面で安保理の信頼性と実効性を高め、国連の機能強化に資するものである。

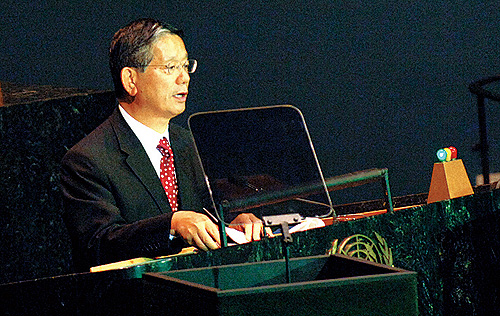

▲第60回国連総会で、「新しい国連と日本」と題して演説する町村外務大臣(9月17日、ニューヨーク)

安保理改革の実現には、国連加盟国の3分の2以上の賛成が必要であり、G4(日本、ドイツ、ブラジル、インド)は国連総会に決議案を提出したが、採決には至らなかった。しかし、G4の決議案提出に続き、同じ国連総会会期中にアフリカ連合(AU)や常任議席拡大に反対する「コンセンサス・グループ」も安保理改革に関する決議案を提出し、国連の歴史上初めて、安保理の構成について大きな変更を求める複数の決議案が提出されたことは注目すべきことである。また、国連首脳会合で採択された「成果文書」では、早期の安保理改革が国連改革の不可欠の要素とされており、改革実現が緊急の課題であることについては加盟国間に広範な合意がある。

安保理改革は、戦後の国際制度を大きく変革する難しい試みである。G4が過去1年間にわたり進めてきた運動は、改革実現に向けた機運をいまだかつてないほどに高めた。日本としては、日本の国連加盟50周年となる2006年現在、安保理改革は第2段階に入っていると認識しており、これまでの経験を踏まえて、引き続き努力していく。

同時に、日本は包括的な国連改革のため、開発、人権、人道支援、平和構築等の課題に対する国連の機能強化のための外交努力も行っている。行財政分野については、国連がより効果的・効率的に機能していくために、業務の見直し、透明性や説明責任の向上、監査機能の強化を含む国連マネジメント・事務局改革に取り組んでいる。さらに、国連加盟国の地位と責任が適切に考慮された、より衡平かつ公正な分担率を実現するため、2006年末までの次期分担率交渉に積極的に参画していく。