【北アフリカ】

アラブとアフリカの両面を有している北アフリカ地域においては、各国での動き及び日本との関係の双方で進展が見られた。

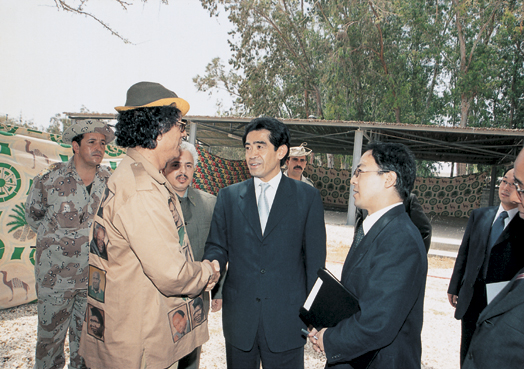

リビアは、1992年以降国連安保理による制裁を課されるなど国際的に孤立していたが、2003年9月には制裁が解除され、同年12月には大量破壊兵器の廃棄を決定した。これを受けて2004年9月に米国が対リビア制裁の残余措置を解除したのに続き、10月には、EUも対リビア武器禁輸措置を解除し、欧州各国首脳のリビア訪問が相次ぐなど、リビアは国際社会に急速に復帰しつつある。日本との関係でも、6月逢沢外務副大臣が総理大臣特使としてリビアを訪問し、日本政府要人としては初めて最高指導者カダフィ大佐などの要人と会談を行った。

スーダンにおいては、2005年1月に、北部のスーダン政府と南部の反政府勢力(スーダン人民解放運動:SPLM)との間で和平協定が締結され、20年以上続いていた南北内戦の終結が実現した。その一方で、スーダン西部のダルフール地域においては依然として大規模な人道上の危機が見られることから、国際社会も大きな懸念を有しており、アフリカ連合(AU)は停戦監視団派遣や和平交渉の仲介をするなど、問題の解決に努めてきている。日本も、人道支援措置としてダルフール地域に対して総額2100万ドルの支援を行った。また、スーダン外相が9月に訪日した際、小泉総理大臣及び川口外務大臣(当時)よりダルフール問題解決に向けた具体的取組を要請したほか、逢沢外務副大臣が12月にスーダンを訪問し、スーダン政府に対し、問題の早期解決に向けた働きかけを行った(ダルフールに対する人道支援については233ページ参照)。

エジプトについては、内政面では、ムバラク大統領による安定した政権運営が続いている中、7月には、経済成長と経済改革を志向するナズィーフ新内閣が成立し、実業家を含む改革派を要職に配置し、関税引き下げ等の経済改革を推進した。外交面では、地域大国として、地域の問題解決に積極的な役割を果たしており、具体的には中東和平問題では重要な調整役を果たすとともに、スーダンのダルフール問題においても周辺国の外相会談を主催した。更に、11月にシャルム・エル・シェイクでイラクに関するG8及び近隣国等による閣僚会合を主催する等、指導力を発揮した。

その他の要人往来として、5月には森喜朗元総理大臣が北アフリカ(マグレブ)地域諸国と日本との友好親善関係の増進のためにモロッコ、チュニジア、アルジェリアを訪問した。6月にはチュニジア外相が訪日し二国間パートナーシップの推進が確認された。また、12月にブーテフリカ・アルジェリア大統領による独立以来初の公式訪日が実現し、1990年代のテロの影響を受けて必ずしも十分活発でなかった二国間関係の再構築の機会となった。

今後とも日本は北アフリカ各国との間で活発化しつつある要人往来の一層の促進に加え、様々なレベルにおける対話を推進していく考えである。

▲カダフィ大佐と会談をする逢沢外務副大臣(6月)