【

気候変動問題】

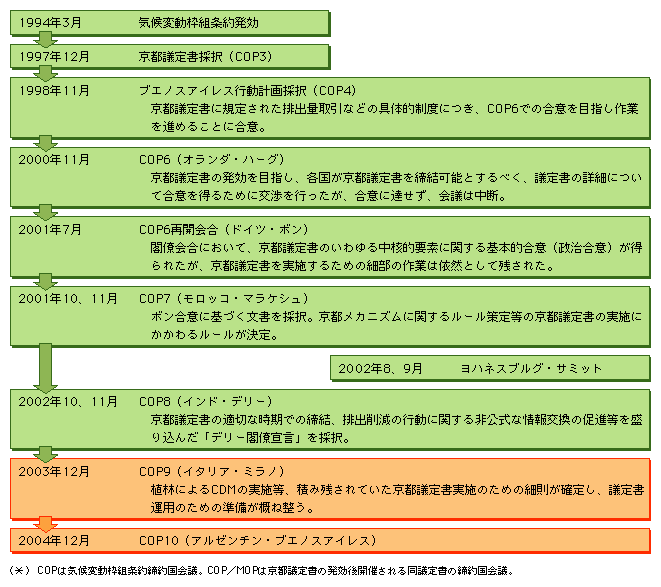

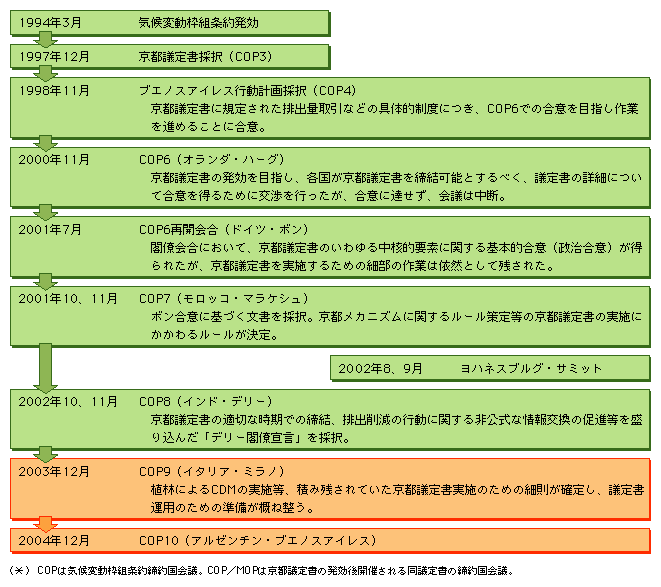

2003年は、欧州を中心として猛暑、旱魃(かんばつ)等の異常気象が数多く見られ、地球温暖化問題の深刻さと対策の緊急性が改めてクローズアップされた年であった。2001年のマラケシュ合意を受けて京都議定書締結が促進され、地球規模での気候変動に対する取組が進展し、京都議定書発効に向けた国際的気運が高まった。こうした中で、12月にイタリアのミラノにおいて気候変動枠組条約第9回締約国会議(COP9)が開催された。同会議では、各国が更なる対策努力を進めるべきとの政治的メッセージが出されるとともに、植林によるクリーン開発メカニズム(CDM)の実施ルールが策定され、京都議定書運用のための準備が概ね整うこととなった。

京都議定書は、地球温暖化防止に向けた国際社会の取組を強化するための重要な第一歩である。京都議定書はロシアの批准を待って発効する見込みであるが、日本、EU等による度重なる働きかけにも拘わらず依然としてロシアは批准の決定に踏み出していない。COP3の議長国である日本は、あらゆる機会を捉えてロシアをはじめとする未批准国に対して早期に批准するよう働きかけている。

一方、2001年3月に京都議定書不支持を表明した米国は、不参加の方針を変更していない。地球温暖化対策の実効性を確保するためには、世界第1位の温室効果ガス排出国である米国や開発途上国を含むすべての国が、温室効果ガス排出削減に参加する共通のルールを構築することが必要である。この観点から、日本は8月に第3回気候変動に関する日米政府間ハイレベル協議を開催するなど京都議定書への米国の参加及び一層の排出削減の努力を求めた。

京都議定書は、開発途上国に対しては温室効果ガス削減の目標を設定していない。しかし、開発途上国の温室効果ガス排出量は2010年頃には先進国の総排出量を上回る見込みであり、地球規模で温室効果ガス排出を削減するためには開発途上国側も排出削減に取り組むことが必要である。2002年のCOP8において採択されたデリー閣僚宣言を受けて、日本は、7月に東京において

「気候変動に対する更なる行動」に関する非公式会合をブラジルとの共同議長の下で開催した。同会合には世界の温室効果ガス排出量の80%近くを占める主要な先進国及び開発途上国等の政府関係者が参加し、今後の排出削減に向けた具体的な行動について率直な意見交換を行い、各国より高い評価を得た。