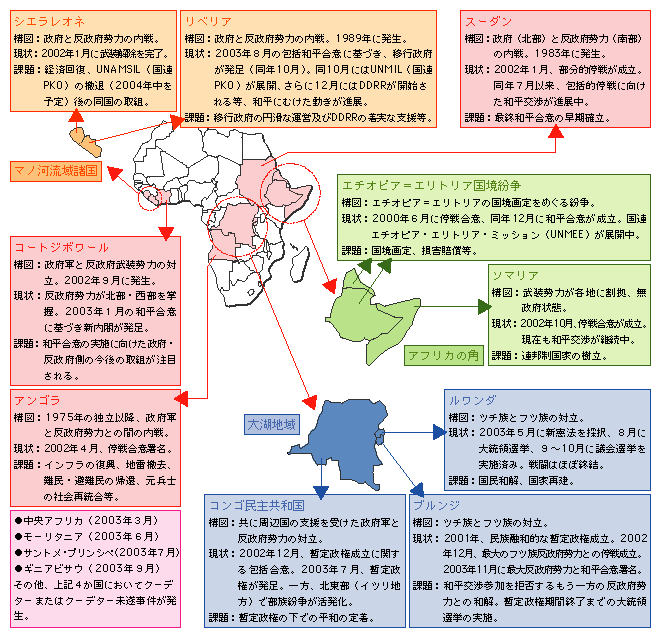

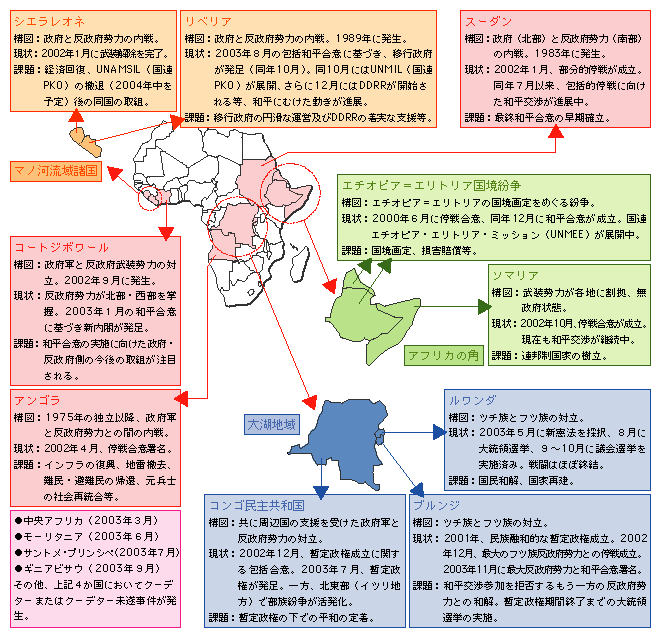

【各地域情勢と日本外交】

<東部地域>

エチオピア・エリトリア国境紛争は、2000年12月に和平合意が成立し、2002年4月には国境委員会により地図上の国境線が画定されたものの、一部の係争地をめぐって両国間の確執が続き、緊張関係が続いている。1991年以降無政府状態が続き、テロリストの活動の拠点となることが危惧されているソマリアについては、政府間開発機構(IGAD)主導で、暫定連邦政府の樹立、暫定憲法の採択等に向けたソマリア国民和解会議が開催されており、2004年1月29日には関係者の間で暫定政府機構の樹立に関する合意への署名が行われたが、予断を許さない状況にある。一方、2002年末に新政権が誕生したケニアでは、憲法改正や汚職防止など民主化、経済・社会改革への取組が着実に進展している。ルワンダでも8月から10月にかけて国政選挙が実施された。また、ケニア、タンザニア及びウガンダは東アフリカ共同体(EAC)の下、関税同盟の結成等へ向けた地域協力を積極的に進めている(2004年3月2日、関税同盟に署名)。IGADもソマリア、スーダンの和平プロセスへの関与など積極的な役割を果たしている。

<南部地域>

南部地域は政治的に比較的安定し、着実に経済開発に取り組む国が多くある一方、食糧問題や世界一高いエイズ感染率など、経済・社会的には困難を伴っている。ジンバブエでは土地改革や人権問題をめぐるムガベ政権の非民主的・強権的施政についてEU、米国等が制裁措置を課すなど国際社会との関係が緊張している。12月の英連邦首脳会議ではジンバブエの英連邦参加資格停止措置が無期限に延長され、それに対抗しジンバブエは英連邦からの脱退を決定し、孤立化への懸念が高まっている。2002年4月に内戦が終結したアンゴラでは、難民及び国内避難民の帰還と再定住、元戦闘員の社会復帰、コミュニティの再生等が急務となっており、日本は国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)を通じた支援を行っている。また、地域機関である

SADCは、2003年8月のダルエスサラーム首脳会合において、域内経済の発展と統合のため地域指標戦略開発計画(RISDP)を採択したほか、相互防衛協定の署名も行う等、地域協力の具体化に向け活発な動きを見せている。

<中部地域>

中部地域では、2003年7月に暫定政権が発足したコンゴ民主共和国や11月に暫定政権が発足したブルンジを中心に平和の定着に向けた動きが加速する一方、コンゴ民主共和国ではイツリ地方等東部地域の治安が依然として悪く、ブルンジでは残る一つの反政府勢力(FNL)と暫定政権との和平合意成立には至っていないなど依然として不安定な動きも見られる。日本は、コンゴ民主共和国へのDDR支援、2003年12月に発足した大湖地域フレンズ国会合のコアメンバーとしての活躍等、地域の平和の定着のために努力してきている。一方、中央アフリカでは3月にクーデターが発生し、反政府勢力による「暫定政権」が発足した。サントメ・プリンシペでは7月にクーデター未遂事件が発生したものの、国際仲介団等の活動により沈静化した。このような緊急事態に際しては政府として邦人保護を第一の課題として、他国とも協力しながら迅速な対処に努めている。

<西部地域>

西部地域では紛争の発生があった一方で

ECOWASを中心としてアフリカ自身による紛争解決努力も見られた。リベリアでは8月に包括和平合意が成立し、ECOWAS軍を中心とした国連PKOが派遣され、10月には暫定政権が発足した。シエラレオネにおいては武装解除が完了し、元兵士の社会復帰を中心とした取組が進められている。コートジボワールでは2002年の9月に反政府勢力による騒擾事件が発生したが、2003年3月には国民和解政府が発足し、現在仏軍やECOWAS軍が平和維持にあたっている。日本は和平プロセス支援や難民支援等のため国際機関やECOWAS等を通じた協力を行い、地域の平和の定着の進展に貢献してきている。ギニアビサウやモーリタニアにおいてもクーデターが発生したが現在は沈静化している。