外務省タウンミーティング第10回会合

川口外務大臣と語るタウンミーティング

「北東アジアと日本」

(川口外務大臣冒頭説明)

日時 2004年9月11日(土)10:30~12:15

場所 国立京都国際会館 アネックスホール

(川口外務大臣)

まず、北東アジア地域がどういう舞台であるのか。その舞台に、我々政府はどのような絵を描こうとしているのか。経済、文化、教育、IT等々の広い舞台がどういうものであるかについてお話させていただきたいと思います。

|

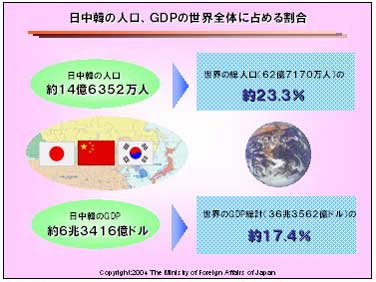

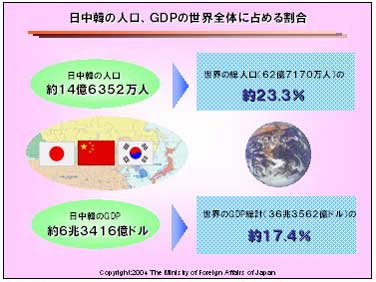

人口や、国民所得でいうと、世界の中でその役割がどのぐらい大きいのでしょうか。日中韓の三国で、人口では世界の約4分の1、GDPの合計では約17%です。ちなみに、EUも大きな経済の一つの地域ですが、人口はずっと少ない7%強、NAFTA(アメリカ、メキシコ、カナダ)は6%、GDPでは、EUは23%、NAFTAが30%ですので、ほぼそれに匹敵する大きさを持っている地域であると思います。GDPの伸び率からいうと、この地域はかなり高く伸びていますから、日中韓の役割がもっと大きくなるのも、それほど先の話ではないでしょう。

今後の成長については、経済の予測はいろいろな要素がありますから、そのとおりになるということではありませんが、ある民間金融関係企業の資料によれば、中国のGDPは、日本は2015年に抜かれ、2039年にはアメリカが抜かれる、それぐらいのスピードで中国は伸びていくと予測されています。

|

|

この地域の貿易について見ていただくと、輸出入合わせて日中間がいちばん大きく、日本と韓国がその半分弱、中国と韓国はそれよりも小さい数字になっています。ちなみに、日中間の1324億ドルがどれぐらい大きな数字かというと、ずっと長い貿易のパートナーどうしの日米間で1740億ドルです。日中間は、日米間の貿易には及ばないけれども、それに近くなっているだけでなく年に3割ぐらい伸びているのです。2004年は、1600億ドルぐらいになっているだろうということで、より日米間に近づいているということだと思います。

|

|

もう一つ大事なのは、どの程度頻繁に行き来しているかということですが、日韓間では、シャトル便も金浦と羽田の間にできましたし、非常に近い関係にあります。もちろん日中も多い、中韓もそれなりに多い。これも日米間と比べてみますと、日米間は年に470万人ぐらいの往来があり、それよりは小さいですが、結構大きな数字がでています。日中韓の関係がどれぐらい深いか、しかも非常に速いスピードで深まっているということがお分かりになると思います。

|

次に、日本として、この地域に対してどのような政策、考え方をもっているかということをお話ししたいと思います。

小泉総理がASEANを歴訪した2002年1月、シンガポールで、日本のアジア政策という意味で重要な演説をしました。まず、標語として「ともに歩み、ともに進む、それが日本とASEANの関係であります」ということを言いました。そして、この内容は、一つには、各国が日本のように改革を進めて一層繁栄していくことが重要である、それから国境を越える問題、例えばテロや、特に東南アジア関係では海賊などの問題に一緒に取り組もうということも言われています。さらに、将来に向けた協力として、例えば、人材を育成する、市民どうしの交流を深める、日本とASEANの包括的経済連携構想については、2005年の初めから交渉が始まることになりますが、そういうこともここで話しています。

|

北東アジアの話をしているのに、なぜASEANかと思われるかもしれませんが、ASEAN、北東アジアも含めた、東アジア全体としてのコミュニティづくりをしましょうということを演説で言われたことが、今これについてお話しした大きな理由です。その東アジアコミュニティづくりの中で、日中韓の3か国は大きな役割を果たしていくことになります。

日中韓の間では、東アジアコミュニティの形成に向けて、昨年、日中韓の共同宣言を出しました。ASEAN+3という会合をずっとやっていますが、そのときに3か国の首脳だけで集まって会議をしています。昨年の会議では、史上初めて3か国の首脳で共同宣言を出し、幾つかのことを決めました。

|

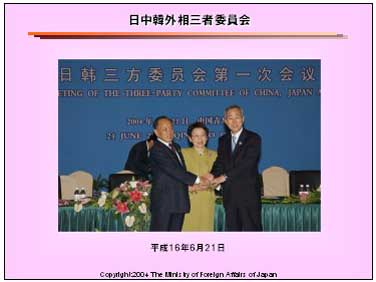

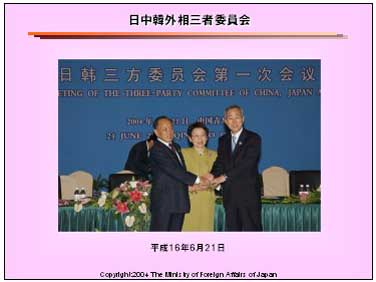

外交、環境、財務等のいろいろな分野で、日中韓の大臣が集まって議論をする場がすでにありますが、この関係をもっともっと深めていこうという話をし、私はそれを受けて、今年の夏に外務大臣会合を中国で開きました。これは、今後、日中韓で行われているいろいろな行動について、総括的に見ていこうということで、大きな意味があります。

これまでは、いつもASEANの会議の+3であって、3人が集まるからそこで会議を開く、ASEANに付随した形でやっていたわけです。場所は、たまたまどこかの会合と一緒になるかもしれませんが、ASEANから独立して、日中韓だけで、3大臣の会合をやっていくということです。経済連携については、日本は、シンガポールとの交渉は終わっています。フィリピン、マレーシア、タイと経済連携協定の交渉をしており、韓国とも交渉していますし、来年の初めからASEAN全体と交渉することになります。

写真は左が中国の李肇星外交部長、右が韓国の外交通商部長、3か国の外務大臣が集まって日中韓3か国の話をしましょうということで、初めて今年の6月に中国の青島で会って会議をしたときのものです。

政策だけではなく、経済面で日中韓は、先ほどの貿易の数字にも見られるように分業関係が進んでいて、お互いになくてはならない存在になっています。例えば、液晶テレビでは、日本の企業は優れたブラウン管の技術や高度な画像処理の技術を持ち、韓国の企業は、その技術を使って実際にパソコンの液晶モニターを造っている、というような相互依存関係があります。また中国との例でいうと、日本は、携帯電話の液晶カメラ機能、メモリーといった部分を造り、中国の企業はバッテリーやプラスチックのケースを造っているという関係で、お互いに必要な存在となっています。

|

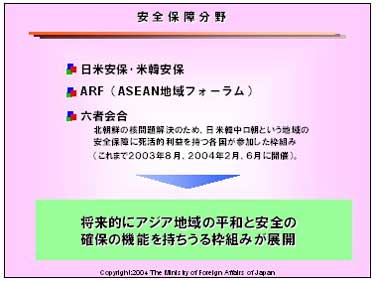

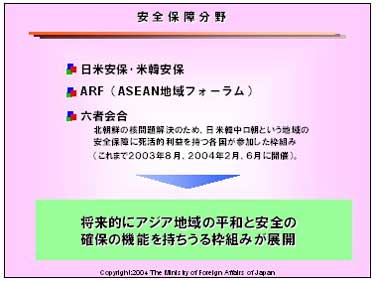

次に安全保障の分野についてですが、日本とアメリカは安保条約を結んでおり、韓国とアメリカも結んでいます。

もう一つ、ARF(ASEAN地域フォーラム)は、ASEAN10か国、北東アジアの3か国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、インド、パキスタンといった国が集まって、この地域でまず信頼醸成をすることが大事だということで話し合いを持っています。これも、今年の6月に開催しました。ARFを今後どのように進展させ、次の予防外交や、実際に紛争が起こったときに紛争処理をするような枠組みにしていけるかというのが一つのテーマであると思います。

6者会合は新聞でもよく報道されていますが、北朝鮮の核問題の解決のため、日本、アメリカ、韓国、中国、ロシア、北朝鮮が集まって議論をしており、これまで3回開いています。6月の会合のとき、次は9月に開こうという合意ができました。もう9月も上旬が過ぎようとしていますが、今、次にどうするかという話をしています。具体的な日が決まっているわけではありませんが、日中韓が一昨日の夜から東京で集まって話をし、9月にやることが重要だということを確認しました。これも、将来的には、アジア地域の平和と安全の確保の機能を持ちうる枠組みに展開しうるものだと思っています。

|

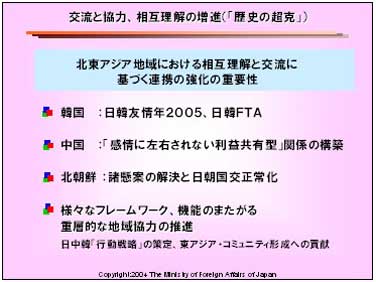

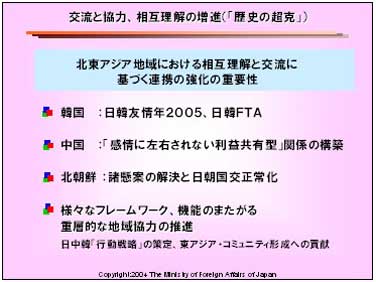

経済、安全保障の話をして、やはり、国が、地域全体が親しくなっていくために大事なのは人と人の交流で、いろいろなことが行われています。韓国との間では、ワールドカップを一緒にやって以来、非常に親近感が増していますし、「冬のソナタ」、それに、2005年は日韓友情年ということで、いろいろなプログラムを考えています。日韓のFTA/EPAの交渉も今やっています。

中国は、経済的には相互依存関係があって、切っても切れない仲になっているわけですし、大事な国だとお互いに思っているわけですが、幾つかの問題について、解決しなければいけないということはあるわけです。ただ、感情に左右されず、未来に向けて、共通の利益をできるだけ大きくしていくことが大事だということで両国も一致しています。

北朝鮮との間では、もちろん諸懸案の解決、日朝国交正常化という話がありますし、中国、韓国、ほかの国も一緒に解決の努力をしているというのは、先ほど申し上げたとおりです。さまざまなフレームワーク、機能のまたがる重層的な地域協力の推進という難しい言葉が書いてあります。協力を進める枠組みは一つだけではなく、6者の会談もありますし、日中韓の枠組み、教育、環境、外務大臣どうしの会合もあれば、ARFもある。より広い地域も含めた形で、いろいろな枠組みがあり、それらを進めながら、関係を深めていこうということです。

一番下に、日中韓行動戦略の策定とありますが、これはこの6月に外務大臣どうしが青島で会談したとき、日中韓が14の分野でどのような協力を今後進展させていくかについての行動戦略、アクション・プログラム、アクション・ストラテジーを作りましょうという合意をし、今、その作業をやっているものです。今年の秋、日中韓の首脳が会うことになりますので、そのときまでに外務大臣どうしでまとめて報告をしようという段取りで動いています。 |

最後に2~3点お話ししたいと思います。総理の演説について、東アジアコミュニティということを考えていると言いました。この東アジアコミュニティというのは、片方で、ヨーロッパにはEUもありますし、アメリカ大陸も、NAFTAと南米と一緒になろうという動きもありますし、いろいろなところで地域の協力を高めようという動きがあります。私たちが考えているのは、ある国と国がメンバーだと決めて、そこだけで東アジアコミュニティを作ろうということではなく、協力していく中身に応じてかかわる国が違ってくるだろうから、そういう形で、FTAや金融の問題、国境を越える麻薬、テロ、海賊などの問題についても対応していきましょうということです。

それを機能的協力として、入りたい人は入ってください、金融の分野には関心があるから入りたいという国があれば、そこだけ入るということもいいでしょう。そういう意味で、開放性、透明性があって、包含性、入りたい国があれば入れますという考え方で、世界的規範、世界で行われているスタンダード、考え方、ルール、それとマッチするような形でやりましょうということです。

それから、コミュニティという形、これは鶏か卵かということでもありますが、お互いに同じコミュニティのメンバーなのだという意識がないと、うまくやっていけません。交流年など、いろいろなプログラムをやりながら、経済の実態面で進んでいくということも兼ねて、コミュニティ意識を作っていきましょうということです。

概観的な話ですが、少しでも理解を深められたら幸いです。ありがとうございました。

|

|