外務省タウンミーティング第9回会合

川口外務大臣と語るタウンミーティング

「日米関係」

((川口外務大臣冒頭説明)

[大臣冒頭説明]

まさに150年前の3月31日にこの横浜で日米和親条約が署名されました。その記念であると同時に、最近特にイラクの問題をめぐって、アメリカが一国主義(ユニラテラリズム)を追求しすぎであるとか、日本はアメリカを追随しすぎではないかと、色々御批判も頂いており、私としても、日本の外交をどのように考えて行っているのかということを、皆さんと議論をさせて頂きたいと思います。

|

私事になって恐縮ですけれども、私も「あしかけ」50年にわたって日米関係を見ていると思っています。私が一番初めにアメリカに行きましたのが1950年代の終わり、高校生で16歳の時でした。高校の留学のプログラムで、1年弱、アメリカに行きました。

それは昭和30年代の前半だったのですが、その当時私の家にはテレビがありませんでした。しかし、アメリカに行きまして初めてテレビを見ました。金曜日の夜になると、日本では信じられないぐらい大きな冷蔵庫からアイスクリームを持ち出してきて、お皿にたくさん載せて、テレビを見ながら過ごしたという思い出があります。当時日本は1ドルブラウスというものをアメリカに輸出していたわけです。

それから、私が一番最近アメリカに住んだのは10年以上前になりますが、90年代の初め、ワシントンの大使館に公使として赴任していまして、その時は5度目でしたが、合計8年半私はアメリカに住んだことになります。50年代の終わりと90年代の初めですから、そういう意味で「あしかけ」50年と言っています。本当にその50年間、日米関係は大きく変わったと、私も体感しています。特に日本の立場から言えば、1ドルブラウスを輸出していた国が、今アメリカの同盟国としてお互いに一番良い関係にあるというこの違いが、まさに50年の歴史だったと思っています。

|

|

日米関係が日本の外交の要だと言いますが、日本が同盟国であると言っている国は、ただ一つアメリカだけです。同盟国はアメリカしかありません。そして、それは日本にとって一番良い選択肢であるということです。なぜかを抽象的に言いますと、それが日本の国益、我が国の平和、そして繁栄の確保をするために一番良い選択肢であるからです。

|

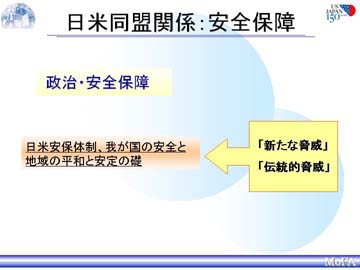

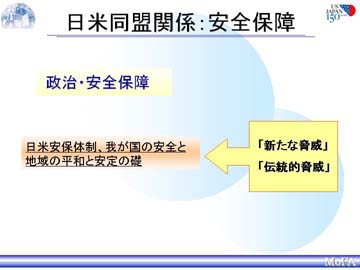

具体的にそれがどういうことか次に申し上げます。政治・安全保障という日本にとって非常に重要な分野について、何から日本の安全を守るのだということが大事ですから、日本の周りにどういう脅威があるのかということをまず考えてみなければいけません。

冷戦時代、ソ連という大国があり、西側の国は多かれ少なかれそれを脅威に感じていました。これは国から生ずる脅威ですから、それを守るためには、我が国としてどういう抑止力を持つかということです。それがいわゆる「伝統的な脅威」と我々が呼んでいるものです。もう一つの「新しい脅威」、これは一例を挙げますと、テロリスト等、国ではない、相手がどこにいるか分からない、いつ突然に攻撃をされるか分からない脅威です。今、日本の周辺を見た時に、あるいは世界全体を考えた時に、特に日本の周辺では伝統的な脅威がまだ存在しています。それと同時に、世界の他の国と同様に、新たな脅威にもさらされているわけです。

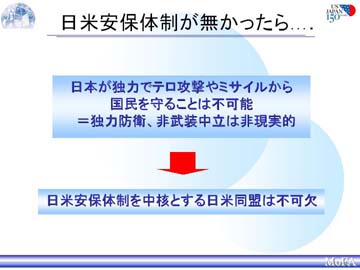

そういった二つのタイプの脅威、例えばテロ攻撃や伝統的な脅威、例えばミサイルによる攻撃から日本を守ることが必要です。自分だけでそれを果たすことは、非現実的だと私達は考えています。従って、どこかの国と同盟関係を結んで、その国と一緒に、具体的には安全保障条約によって日本を守るということになります。世界の中で、日本に対する武力攻撃が発生した時に日本を守ると言っている国はアメリカだけですが、それは安保条約上の義務なのです。

|

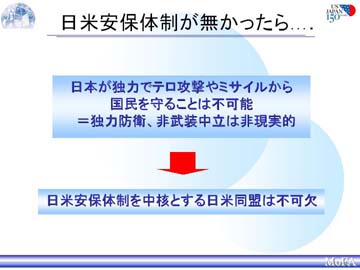

もし日米安保体制がなかったらどうなるか考えてみたいと思います。先程言いましたように、独力で国を守れるでしょうか。独力で国を守ろうと思うと、例えば日本は資源を世界中から買っていますから、海で日本の船などが通航するための制海権を持っていなければいけません。それを独力で行おうとすると、巨大な海軍力が必要になります。

それから、自分だけで国を守ろうと思うと、今、日本の軍事費(防衛費予算)は5兆円弱ですが、それをはるかに超える大きな軍事予算が必要になり、また兵員の数も必要になります。

それから、日本の周りの国は、日本が軍備の強化を始めたら、日本がまた軍拡の道を歩んでいると考え、自らも多分軍拡を行うでしょうし、そうすると軍拡競争がこの地域で起こると思います。

それから、この地域には核兵器があります。仮に日本が今までの日本の核についての考え方を180度変えて、核武装をするということを論じる意見もありますが、それは、世界が、そして日本も自らコミットしている不拡散体制への挑戦であるということで、国際的に孤立することになると思います。

そういうことを考えていきますと、日本が独力で自分を守ると考えることは、およそ非現実的であり、日本にとって日米安保体制というのは必要であると私たちは考えています。

|

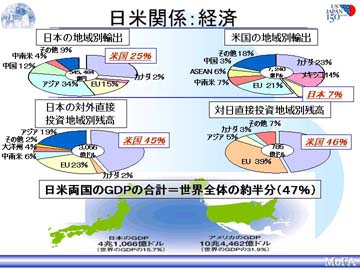

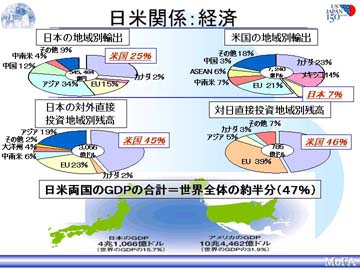

日米関係を経済面から見てみますと、ここに円グラフが四つ出ていますが、日本の輸出の相手先としてアメリカは最大で、25%です。それから、米国としては、日本は7%で、それなりに大きな輸出の相手国でもあります。

それから、左下のところですが、日本が一体どこに直接投資をしているかについて、一番大きな相手はアメリカで、45%の日本の対外投資がアメリカに行っています。どこから日本に投資がなされているかについて、これも最大の相手国はアメリカで、日本が受けている海外からの投資の46%はアメリカから来ています。

いちばん下の地図ですが、日本の国内総生産(GDP)とアメリカのそれを足し合わせますと、全体で47%、世界の半分ぐらいを日米両国で占めるということになります。

|

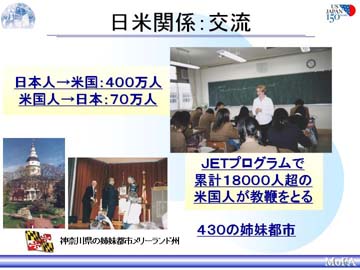

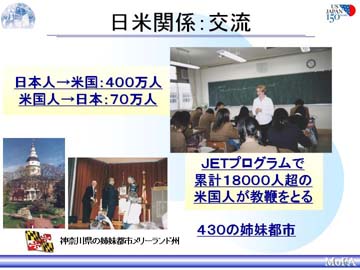

それから、経済だけではなく、今カーティス先生も来て頂いていますが、人の交流は非常にあって、日本人が毎年アメリカに400万人、アメリカから日本に70万人来ています。

それから、JETプログラムがあり、アメリカの若い人たちに日本に来てもらっています。多分神奈川県でも、高等学校や中学校でJETプログラムで来た人が英語を教えているということを、身の回りに経験なさっているかと思います。今までの累計で1万8000人を超える米国青年が来ていますし、430の姉妹都市協定がアメリカとの間で結ばれています。ちなみに神奈川県は、アメリカのメリーランド州という、ワシントンの隣の州が姉妹州となっています。

|

|

それが日米関係ですが、全体として「世界の中の日米同盟」という言葉があります。その意味、つまり、世界の中で日本とアメリカが一緒に何をしようとしているかについて考えてみたいと思います。

|

|

これは、去年の5月にブッシュ大統領のクロフォードにある牧場に小泉総理が招かれて行った時の写真です。その時に二人の首脳は、「世界の中の日米同盟」という考え方でいくという認識をされました。世界における様々な重要な問題の解決のために、国際社会と協調して日本とアメリカが取り組んでいくということです。 |

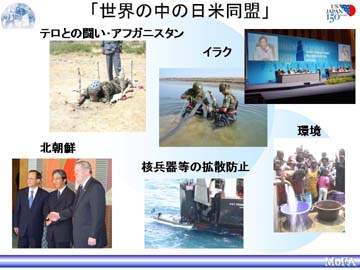

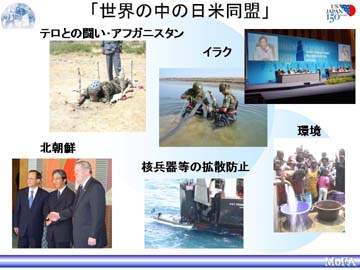

例えば何をやっているのかについて説明します。左上は、テロとの戦いです。この写真自体は埋まった地雷を探しているところですが、アフガニスタンで、例えばカブールからヘラートまでの道路を、日本とアメリカと、あとサウジアラビアと一緒に造ったりしています。そういう意味で、テロとの戦い、アフガニスタンを復興させるということで一緒に取り組んでいます。イラクについても、人の支援を行っており、自衛隊が今行っています。

それから右上は、マドリッドであった、イラクのための資金を各国が出すことを議論した会議ですが、そこでも日本とアメリカが中心になっています。

左下は、北朝鮮についてです。この間、北京で六者会合が行われました。ここに映っているのは、左から韓国の代表、それから外務省の藪中アジア大洋州局長、アメリカのケリー国務次官補ですが、常に三カ国で事前に打ち合わせて緊密に連携をとっています。

それから、拡散防止です。先程新しい脅威ということを言いました。核兵器等の拡散を防止するということが、新しい脅威に対応し、取り組んでいくために非常に大事なことであり、日本とアメリカ、他の国も一緒になって取り組んでいます。

環境問題について、日本では、私が環境大臣をしていた時に京都議定書の交渉をしたのですが、アメリカは京都議定書には入らないと言いました。どうもそのことが割に頭にあって、アメリカは環境に冷たい国という印象を日本の中では持たれているかもしれませんが、決してそうではなく、例えば温暖化問題にどうやって国際的に取り組んでいくか、日本とアメリカはニ国間でずっと協議をしています。それから、2年前になりますが、ヨハネスブルグでサミットがあった時に、私とパウエル国務長官の間で、水問題における日米での協力について話しました。環境面でも一緒に取り組んでいます。

|

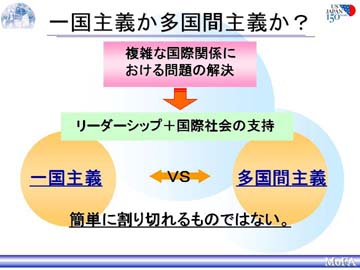

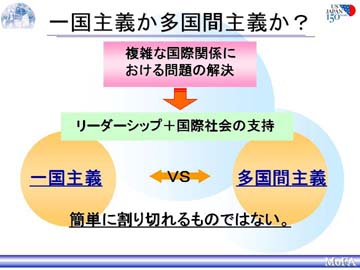

次に、ではアメリカは一国主義の国なのかどうかです。これはよく議論されることですが、私はこのように考えています。国際社会というのは非常に複雑な利害があり、そして、それを解決していくためには、その問題に対してこういう方向で解決するということを示すリーダーシップが必要です。色々な国が状況に応じてリーダーシップを示しますが、アメリカは、軍事面でも経済面でも世界の超大国であり、こういった問題の解決について、今までリーダーシップを実際に執ってきている国であると思います。

ただ、それと同時に、問題の解決には、何であれ解決策が国際的にずっと守られ、あるいはみんなに支持されるような国際協調の枠組みを作ることが必要だと思います。リーダーシップと、そして国際協調によって国際社会の支持を取りつける枠組み、その二つが必要だと思います。

リーダーというのは多分他の国よりも先見性を持って問題を見ており、解決の方向も見ていると思います。リーダーシップを発揮する際の問題点は、今の国際社会は複雑であり、色々な国がありますから、それら国を全部まとめて、そのリーダーが考える方向に引っ張っていくにはそれなりに時間もかかりますし、場合によっては実らない結果になる可能性もあるということです。そういう意味で、リーダーは常に、リーダーシップをどのように執っていくか、そして国際協調をどうやって行っていくか、この二つのバランスをどのように取ろうかと考えていると思います。それが、時として一国主義に見えたり、あるいは多国間主義であると周りの人が思ったりします。そのバランスの取り方でその辺が変わってくるのではないかと思います。

アメリカが一国主義の国かと言えば、私は決してそうではないと思います。この前パウエル国務長官が「フォーリン・アフェアーズ」という外交関係の雑誌に書かれた論文の中で、ブッシュ大統領の政策のことを指して、「何よりも大統領の戦略は、国連を含め、NATOやその他の米国の同盟関係の重要な役割を強く確認するパートナーシップの戦略である」ということを言っておりました。私もこれがアメリカの政策であるかと思います。

|

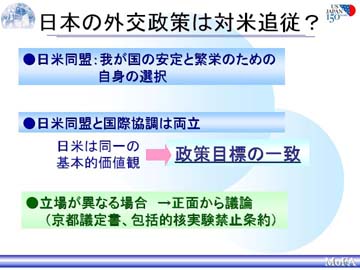

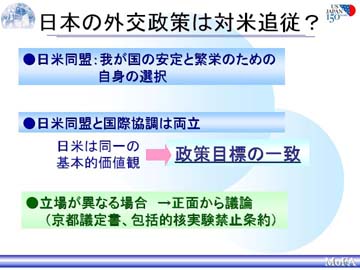

次に、もう一つの話題として、日本の外交政策は対米追従かどうかということです。先程、日米安保体制が重要だということを言いましたが、日米同盟というのは決して日本がアメリカに押しつけられたものではなく、自ら日本の国益を守るために最適であると考えて選んだことなのです。

同時に日本は資源もない国ですから、日本が色々自分の国益に資することを行おうと思えば、国際社会と協調しなければやっていけません。日本は日米同盟を選び、維持し、そして同時に多国間国際協調を守り、作っていくという二つのことを、同時にバランスを取ってやらなければいけない国なのです。そして、この二つは両立すると私は思っています。

日本とアメリカは、お互いを同盟国として選び合っているわけです。お互いに選び合っているという意味は、やはり色々な基本的なものの考え方が同じであるということに尽きると思います。民主主義、自由に対する考え方、市場経済メカニズムについての考え方、法による統治、そういった基本的な物事の考え方や、国の統治の在り方についての考え方が同じです。また、そのような考え方が同じでなければ、二つの国は同盟関係にはないわけです。

|

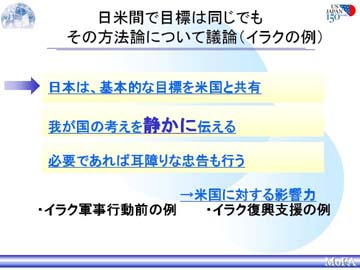

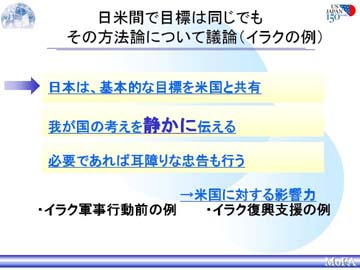

京都議定書あるいは包括的核実験禁止条約と書きましたが、往々にして、日本とアメリカは考え方が違うことがあります。違う時には、やはり正面から議論をします。正面から議論をするということは、これもまた後で触れたいと思いますけれども、必ずしも大きい声で、国際社会が、みんなが見ている前で声高に反対し合うということではないと思います。我が国の考えを静かに伝えます。大事なことは、日本が考えていることにアメリカが同調してくれること、あるいはアメリカの考え方を変えることができるということです。恐らく我々がみんな身の回りで経験しているように、親しければ親しいほど静かに伝えて、それを理解してもらい、そのように行動を変えてもらうということが必要であると、日本としては思っているわけです。従って、我が国の考え方を静かに伝えるけれども、必要ならば耳障りであっても忠告はしなければいけません。

外交の世界で、こういうことを行っていると、できるだけ言いたいというある種の欲求、欲望に駆られることというのはありますが、大事なことは結果を出すことであり、結果を出すために必要であれば、静かに行わなければいけないと思います。

一つの例ですが、ちょうど1年前にイラクに対して武力行使が行われる前、今から1年以上前のことですが、日本はアメリカに対して、当時イラクが国連の査察団を入れず、そしてその後入れるようになったが、査察団に対してイラクがやるべきことをなかなか行わないということで、武力行使が行われるかどうかという緊張が世界に高まっていました。

その時に日本はアメリカに、これはサダム・フセインとブッシュ大統領の間の意見の違い、あるいは紛争、戦いではないと言いました。これは、大量破壊兵器あるいは不拡散に取り組もうとしている国際社会と、その問題について懸念を持たれているイラクとの間の戦いであり、そういうことでこの問題を考えるように、また、これは国際社会とイラクの問題なのだから、国際協調を作っていくことが非常に大事であるということを、日本は繰り返しアメリカに言いました。

もう一つ、イラク復興の支援の例です。これも、イラクの復興に対して、国際社会が協調しなければやっていけません。それを行うことが大事であり、そのためには国際機関を入れることが大事になります。国連をできるだけ入れた形での国際協調が大事だということは、その武力行使の前も言いましたが、復興の段階でもずっと言い続けました。武力行使の前は、例えば新たな安保理決議を作ることが望ましいのではないかと言ってアメリカに働きかけたこともありますし、復興の段階でもアメリカに対して同様に言っています。

マドリッドの会議は大勢の国が関与をした国際会議です。それから、国連が再び少しずつ関与を強めてきていますが、それも日本がずっと働きかけていますし、今、フランス、ドイツと日本は、イラクに対して協力をしようと話をしています。フランス、ドイツを是非イラクの復興に引き入れたいために、日本として日仏一緒に、日独一緒になってイラクの復興のために協力しようと働きかけた結果として、ドイツと日本は、例えばイラクにおける警察力の強化のための支援、フランスとは、イラクには立派な文化の遺産がありますから、それを保存するための博物館等の協力を一緒に行うことで話をしています。

そういったことで、日本としては、国際社会の協調を作るために、言葉で言い、あるいは行動で行おうとしており、アメリカにその重要性を働きかけています。

|

|

少し長くなりましたが、その先の問題として、では、日米同盟というのは将来どうなるのか少しお話したいと思います。

|

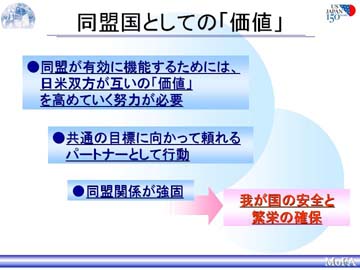

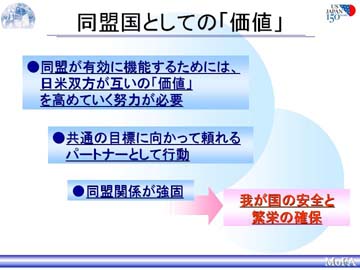

先程少し触れましたが、同盟国というのは、お互いに同盟国であり続ける価値がなければいけないと思います。よその国のために若者が汗をかく国、同盟として信頼関係を持てる国でなければ、どの国もそういうことはやりません。ですから、同盟関係が有効に機能していくためには、日本もアメリカも相互に、相手が思う自分の価値を高め合っていくことが大事だと思います。そうであればこそ、その共通の目標に向かって一緒に行動をしていく、頼れるパートナーであるということが必要であり、そういう努力をしていかなければいけません。

アメリカにとって日本の価値は一体何なのかということで考えてみますと、先程言ったように、自由とか、民主主義とか、人権とか、あるいは市場経済に対する信頼とか、そのような基本的な価値を共通に持っている、頼れるパートナーであるということだと思います。頼れるパートナーとして、世界の様々な問題に手を携えて協調して取り組んでいくことができるのです。従って、それが日本の価値であるわけで、同じ発想をする日本として、協調していくということが大事であり、それが「世界の中の日米同盟」の意味でもあります。

もう一つは、先程言いましたように、アメリカは政治的にも経済的にも軍事的にも世界の超大国です。しかし、世界の問題を一国で片付けようと思ってもとても対応できません。アメリカとしても、それを一緒に行ってくれるパートナーが必要なのです。そういった意味でも、日本の役割はあると思います。それから、日本の立場からいえば、日米同盟関係が非常に強いということであれば、それは日本自身の価値を高めるということにもなります。

私は、今の仕事をしていて良く経験するのですが、例えば中東のある国の大臣が日本にやってきて、アメリカに対して日本はこういうことを伝えてくれないか、こういう説得をしてくれないかということを頼まれることがあります。それらの国は、日本がアメリカの良いパートナーであり、信頼関係があるパートナーであり、アメリカも日本をそう思っていると考えています。ですから、日本に色々なことを頼んでくるわけですが、従って日米同盟がしっかりしているということは、同時に世界の中で日本の価値を高めているということでもあると思います。

|

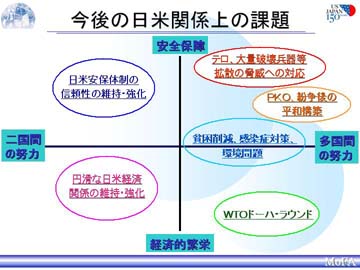

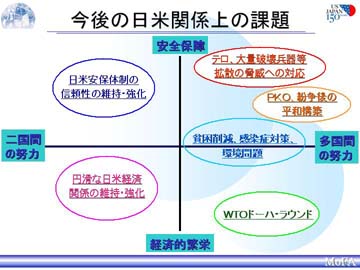

今後の課題です。非常にざっくりとグラフにしてみました。縦軸として、片方は安全保障、片方は経済的な繁栄を取り、横軸として、そのために二国間でやること、あるいは他の国も一緒になってやることというように切ってみました。左上、これは二国間で安全保障のために何ができるかでありますが、日米安保体制を維持し、強化をしていくことに尽きると思います。

二国間での経済関係について、円滑な経済関係をどうやって維持できるのでしょうか。一昔前、色々な貿易摩擦が日本とアメリカとの間でありました。最近はそういう問題は非常に減ってきていますが、それでも円滑な経済関係を作っていくための努力は必要だと思います。

右下について、他の国と一緒になって、どのように経済的な繁栄を世界に、同時に日米それぞれの国にもたらすことができるのでしょうか。例えばWTOの新しいラウンドを一緒に努力をしていくということですし、それから貧困削減の問題、感染症の問題、そして環境問題などの、世界人類の共通の課題に対して一緒に対処していくということでもあります。

それから、全体としての安全保障、世界全体の安全をどうやって確保していくかということがあります。先ほど「新しい脅威」ということで申し上げましたテロや、大量破壊兵器、核などの拡散の脅威にどのように対応していくか、また、PKOや紛争後の平和の構築にどのように一緒に手を携えてやっていくかといった問題を、日米両方が一緒に、国際社会と協調して行っていかなければならないと思います。

|

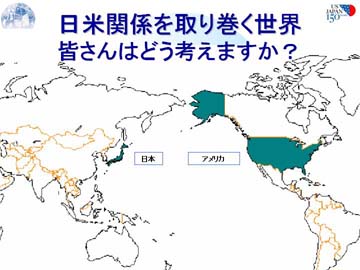

世界はどんどん変わっていきます。これは日本とアメリカが太平洋を挟んで載っている地図ですが、周りを見ると、これから色々なことが起こるだろうと思います。一つの例を挙げれば、中国は今素晴らしいスピードで成長しつつあり、世界の中でも、日に日に目に見える形で大きな力を持ち始めています。

北朝鮮の話もあります。あるいはロシアも民主化をし、市場経済化をしています。インド、パキスタン、そして中東等、様々な国で色々な動きが起こります。そのようなことが、色々な形で日米関係の今後に影響を与えていくと思います。

先程中国を例に取りましたが、中国自身から見ても、日本とアメリカが強固な信頼関係を持って世界の繁栄のために努力をしているということが、中国の発展にも資すると考えていると私は思っています。

そういった様々な動きが、今後日米関係に引き続き影響を与えていくと思いますので、これ以降は皆さんが関心を持って、世界の政治、あるいは日本の外交を見続けて頂ければというのが私のお願いです。

雨の中お越し頂いて、どうもありがとうございました。

|

|