外務省タウンミーティング第8回会合

川口外務大臣と語るタウンミーティング

「我が国の経済外交-FTAへの取り組み-」

(川口外務大臣冒頭説明)

[大臣冒頭説明]

こんにちは。それでは、今日も皆さんと対話をしていきたいと思いますので、そのベースになるようなお話をさせていただきます。今日の新聞にも随分FTAのお話が出ていましたが、何らかの形で皆様の質問を引き出すようなお話になればいいと思っています。

まず、いろいろな見方が出たほうが面白いということでもあると思いますので、日本経団連副会長である三菱商事の槙原会長、そして、農業という重要な分野で大きな役割を果たしていらっしゃるJA全中の花元副会長にご出席をいただいています。

画面ですが、これは10月に日本とメキシコと交渉をしたときの写真で、向かって左側に写っているのがメキシコのカナレス経済大臣でいらっしゃいます。亀井農水大臣と私も写っています。

|

[日本にとっての貿易の自由化の重要性]

FTAあるいはEPAというのは貿易にかかわることですが、まず、なぜ貿易が大事なのか、貿易を自由化したほうがいいのかということのお話をさせていただきたいと思います。

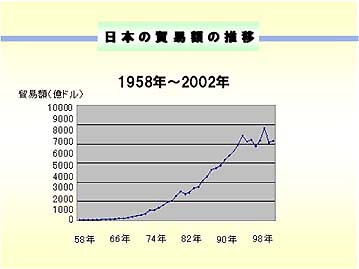

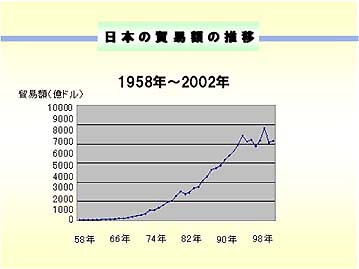

グラフですが、これは日本の貿易額が58年ぐらいからどれぐらい増えてきたかを示すものです。うなぎ登りで増えてきているわけですが、この貿易の意味合いは何かと言いますと、日本のように資源のない国はもちろん貿易によって資源を輸入しなければいけないということがあります。また、作ったものを輸出して、広いマーケットでその日本の製品が評価をされ、そういう良い産業が国内で育っていきます。そして、得た外貨でさらに日本にない資源を買うことができるという役割を果たしているわけです。 |

| ここに出ているのは、世界全体の貿易額と、世界全体の生産額を名目のGDPで取って比較をしたものです。ピンクが生産額、ブルーのラインが貿易額ですが、貿易額の方がはるかに生産の伸びよりも高くなっています。ウルグアイラウンドとかケネディラウンドとか、いろいろな今までの自由化の過程を経て、いかに世界の貿易の伸びが世界の生産の伸び、世界の経済の伸び、我々の所得の伸びを引っ張ってきたかということがお分かりいただけるかと思います。

|

次に写っていますのが、ジュネーブにありますWTOの本部の建物です。貿易と言いますと、皆さんの頭の中にはGATTとか、WTOとか、FTAとか、EPAとか、いろいろな横文字の言葉が並んでいると思います。これは一体何かと言いますと、それぞれ世界の貿易のルールを作って、そのルールに基づいて世界の国々が貿易、物、サービスを行うのですが、みんな同じルールでやらないといけませんから、そのルールを作るというのがGATTであったりWTOであったりということだと思います。今、WTOには参加国が150近くありますが、同じルールを持って貿易をやってきて、お互いに国際競争力を競って、強い産業を持っている国がその産業の生産するものを輸出することができるという枠組みになっていたということです。

それから、日本というのは、そういう意味ではWTOあるいはGATTといった全体、多国間のルールを中心にやってきたわけです。その中で、欧州の国々は、これはECとか、その前はEECと言われていたこともありますが、経済の統合を行ってきました。規模の経済を得る面でも経済の統合をしてきたということがあります。それから、北米でもメキシコ、カナダ、アメリカがNAFTAを形成していまして、その中で我が国は、どちらかというと比較的頑固に多国間の貿易のルールに則って行っていくということを貫いてきたわけです。

|

[FTAはGATT、WTOとどこが違うのか?なぜ必要なのか?]

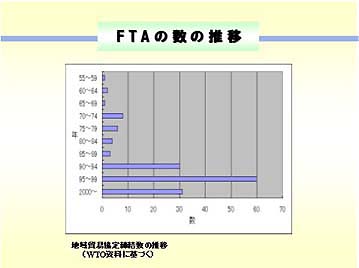

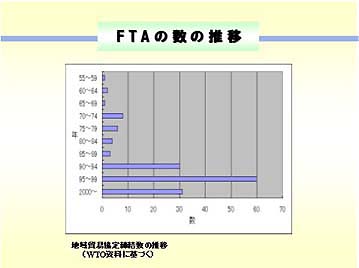

今、画面に出ていますのが、世界でFTAがどれぐらい増えてきたかということで、いちばん下が2000年代になります。WTOやGATTというのは世界全体で共通のルールであるのに対して、FTAというのは何かと言いますと、例えば日本とメキシコ、日本と韓国といったような特定の国と特別の貿易上の関係を築くということです。

この間、カンクンで交渉をしました。そのとき、そこにいらっしゃるJA全中の花元副会長もずっと来ていただいていましたが、残念ながら最後の段階で失敗、うまく合意ができませんでした。140余りの国、しかもその国々というのは発展段階も思うことも全く違うわけですから、そういう国々が集まって、さらに自由化を進めましょうという議論をしていくということは非常に難しいことだということが私もよく分かりました。

しかも、貿易、あるいは貿易の中でも例えば鉄鋼なら鉄鋼と一つのことだけやるのではなくて、物の貿易もあれば、サービスもあれば、投資もあり、いろいろな分野の問題をそれだけの多くの国が一度に合意をしてしまおうというわけですから、これはいかに難しいかということがお分かりいただけるかと思います。全部一緒にルールを作って自由化していきましょうというのは、大変に手間ひま、時間、エネルギーがかかってなかなか成果を生み出しません。それが多くの国々に分かってきたということが、このFTAの数の増加に示されていると思います。

|

|

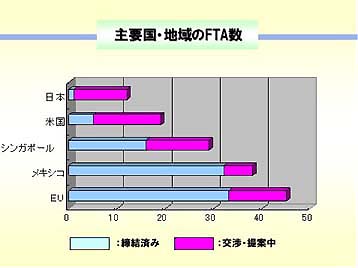

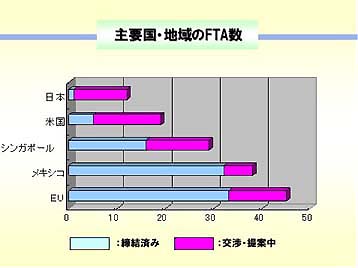

今画面に出ているのは、主要国・地域のFTAの数です。青がすでに締結をしている数です。EUは非常に多いわけです。それから、ピンクが今交渉中とか提案中です。日本はただ一つシンガポールと結んでいるだけでして、その相方のシンガポールはすでに14~15のFTAをほかの国と結んでおり、米国も4つか5つぐらい結んでいます。EUに至っては30幾つものFTAをすでにほかの国々と結んでいるという状況にあります。 |

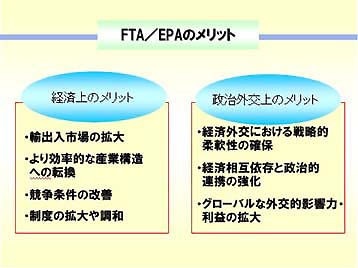

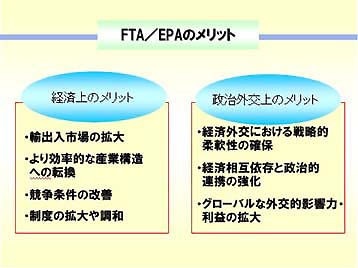

FTAとEPAにはどういうメリットがあるだろうかということをお話しさせていただきたいと思います。「経済上のメリット、輸出入市場の拡大」とありますが、言ってみれば二つの国が貿易で結ばれる、あるいはサービスについて結ばれるということですから、国が広くなった、倍になった、市場が広がったということで、当然輸出入市場の拡大ということになるわけです。

それから、「より効率的な産業構造への転換」と書いてありますが、二つの国が経済的に一緒になる結果、競争力が強くなければ一緒になった相手の国の産業に負けてしまうわけですから、勢いみんな自分は国際競争力を強くしようと思って効率化をしていくということで、国全体、あるいは両方の国がそれぞれより効率的な産業構造を持つようになります。

競争条件の改善とは、例えば韓国が日本とFTAを結ぶことになったときに、韓国の日本向けへの品物というのは、ほかの国から日本に入るよりもより有利な競争条件で日本のマーケットに入ることができるという意味で、競争条件が改善するということがあります。その二つの国が経済的に一緒のシステムを持つようになれば、当然に制度が拡大し調和されていくということになります。

経済上のメリットはそういったことがありますが、それは自ずから政治・外交上にもメリットとしてつながっていきます。経済・外交上の戦略的柔軟性の確保は、例えば、日本はどこの国とFTAをしようということを選択的に選べるということです。やりたくない国どうしはやらなければいいということです。それから、その二国間が非常につながってくる結果、その国と経済的にはより相互依存が深まって、その結果として政治的にも連携が強化されるということがあります。

日本はシンガポールとEPAを結んだわけですが、ではどれぐらいのメリットが実際にあるのですかというご質問をお持ちかと思います。一例を挙げますと、シンガポールと結んだ結果として、協定ができたあと、日本からシンガポール向けの輸出は14%伸び、輸入は7%伸びました。この中にビール会社にお勤めのかたがいらっしゃるかどうか分かりませんが、ビールのシンガポール向けの輸出は2.7倍になりました。そして、輸入のほうでいきますと、プラスチック、有機化学品の輸入は1.4倍になったということです。

先ほどからFTAとかEPAという言葉を使っていますが、非常に単純に言ってしまえば、FTAというのは自由貿易協定と呼ばれていまして、これは基本的に物の貿易についての障壁を減らして自由にしていきましょうということだとお考えいただければ結構かと思います。EPAは経済連携協定といっていますが、これは物を超えて投資あるいはサービスといったものまで広げている枠組みだとお考えいただければいいと思います。例えば二国間の制度を調和するということを考えますと、範囲が広ければ広いほど良いわけで、日本がシンガポールと結んだのはEPAといわれるタイプです。日本がやろうとしているのは、単に物だけではなくて、もっと広いEPA(経済連携協定)を目指しています。

|

[どこの国と、FTA戦略は?]

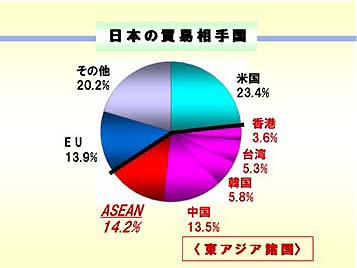

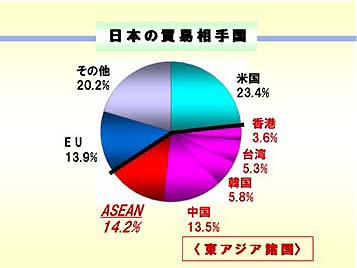

それでは、日本は一体どういう国とFTAないしEPAを結んでいったらいいか、どういう戦略を持っているかということなのですが、今画面に出ている円グラフは日本の貿易の相手です。いちばん大きいのはアメリカ23.4%、次がASEAN10か国14.2%。ASEANとの貿易は中国よりも大きいです。ASEANの次がEUということです。

それで、どこと結んでいくのが日本にとって戦略的にいいのかは、当然、東アジアの諸国です。ASEAN、あるいは韓国、ローズ色で表されているようなところですが、それはなぜかと言いますと、アメリカやEUとの間では、さまざまな今までのGATTのラウンドを通してお互いに関税が下がってきており、非常に低いわけです。ですから、新たにFTAないしEPAを結んでお互いに得るメリットというのは、相対的には小さいわけです。

他方で、東アジアの国というのはどちらかといえば新興工業国ですから、自国の産業を守るためにかなり高い関税障壁を持っています。日本にとってのメリットというのは、そういう国の関税障壁を下げてもらい、メキシコもそういうことですが、そうすると日本の輸出は非常に伸びていきます。したがって、潜在的に得る経済的なメリットが非常に大きい国とFTAないしEPAの交渉をしていくということが、日本にとっては戦略的に意味のあることだということになります。

|

ここに出ている写真というのは、先週の終わりに東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議です。これはASEAN10か国と日本の関係でいえば画期的な歴史的な首脳会談です。ASEAN10か国というのは自分たちの地域の中では首脳会議をやりますが、ASEAN10か国の外に首脳が一度に出てきて首脳会議をやるというのは実は初めてです。そういう会合だったわけですが、そこでASEANのフィリピン、マレーシア、タイと経済連携協定を結ぶ交渉をしましょうということが合意されました。

このASEANのほかに、先ほど申しましたように韓国とも交渉が始まります。また、今申し上げたASEANの三つの国のほかにも、インドネシアとも予備的な話し合いが始まっています。そういうことで、経済的に連携をつなげながら、また、政治的にも近くのアジアの国と連携をしていくということが非常に日本にとっても好ましいことだと考えています。

|

メキシコというのが次にあります。先ほどのカナレス経済大臣ですが、このメキシコとのFTA、EPAというのも、日本がすでに被ってしまった不利益を解消するという意味で非常に重要です。例えば、メキシコは今日本に対して、日本が競争力を持っている自動車について20~30%の高い関税率を課しています。他方で、メキシコはアメリカやEUとはすでにFTAを結んでいますから、アメリカに対しては無関税、EUに対しては5%の関税しかないわけです。したがって、2割から3割近い価格差が日本からの自動車輸出とEUやアメリカからメキシコ向けの自動車輸出の間に存在するという状況になって、この不利益を日本がなくしていくためには、メキシコとFTA、EPAを結ぶしかないということになります(注:2004年1月から日本製自動車への関税率は50%に上昇。米、EUに対しては基本的に無税)。このほかにもメキシコが行う政府調達のマーケットから日本が締め出されているという問題がありまして、メキシコの日本に対しての平均関税率は16%、年間約4000億円の輸出機会が失われているだろうという推計があります。

メキシコとは10月に二晩ぐらいほぼ徹夜という状況を重ねて、そこに写っていらっしゃる亀井農水大臣と、ここには写っていらっしゃいませんが、中川経済産業大臣と交渉をしました。主な問題は豚肉とオレンジジュースだったわけですが、残念ながら、日本がそれについて譲っていいと考えていたところと、メキシコがこれだけ譲ってほしいと思っていた期待値との間に大きな差がありまして、最後のところは交渉が成立しませんでした。

ただ、交渉が成立せず、先ほど申し上げたメキシコが日本に対して課している不利益は毎日毎日続いているわけですから、それを是正するためにこの交渉を一日も早くまとめることが大事であると思っています。そのためには、日本が譲るだけではなくてメキシコに譲ってもらわないといけません。双方がどうやったらいい交渉の妥結について知恵を出せるかということが今問われています。

メキシコの場合には農産物でしたが、今後ほかの国と交渉をやっていく過程で、例えば人の移動ということが問題になるということもあるわけです。看護師、介護士といったような職種についてどれぐらい自由化をするかなども課題になってくるわけで、決してそれぞれが容易な交渉ではありません。

|

[やるとどうなる、やらないとどうなる]

今、幾つか不利益の話をしましたから、やらないとどういうことがあるかということも感じ取っていただけたかもしれません。やるとどうなる、やらないとどうなる、結ぶとどういうメリットがある、結ばないとどういう困ることがあるということですが、改めて申し上げますと、結局、結ぶと、手を結んだ相手の競争力が強い産業がこちらのほうではしわ寄せを受けるということになります。

したがって、例えば農業が構造改革を進めなければ負けてしまうか、あるいは結ぶことができないということになるわけで、そのどちらになったとしても、それは恐らく日本の発展について言えば利益にはなりません。21世紀を考えれば、日本の産業・経済を強くして、豊かな国になって、我々の子孫に豊かな成果を譲っていかなければいけないわけですから、日本が例えば貿易が縮小していくような状況にあってはいけません。ここで我々の世代が頑張らなければいけないということだと思います。

そういったことができるかどうかは、一つには構造改革を国内できちんと進めることができるかどうかにかかっています。それができなければ、日本としては世界の趨勢からだんだん取り残されていく国になってしまうだろうということです。

農業についても後でお話があると思いますが、国内の活性化を維持しながら、ますます活性化するような努力をしながら、世界のほかの国々が持っている力、活性を日本の国内に取り込んで、世界全体として発展をするようになればいいと考えます。それがFTA、EPAを通ずる貿易自由化の考え方だろうと思っています。

|

|