先進国・途上国を問わず、近年、幅広い分野でNGOの活動が活発化し、国際的なつながりも大きくなり、経済・社会のあり方に影響を持ち始めている。開発協力の分野においては、既に相当の実績を有する国際的なNGOも少なくない。

開発協力の原点は、人と人との交流を通じた途上国の人づくり・国造りへの支援にある。住民に直接行き亘るきめ細かな援助を行う上では、NGOの果たす役割は極めて大きい。特に住民の生活に直接係わる保健・医療や教育等社会分野での協力に当たっては、NGOとの連携を欠いては、十分に効果的な援助が行えないケースも少なくない。また、紛争、自然災害等に起因する人道問題への対応に関して、様々なNGOが実施する難民や被災者等への迅速な支援活動が世界的に注目を集めている。

特に99年は、コソヴォや東チモールにおける避難民・帰還民への支援、トルコや台湾の地震被災者支援に際して、日本のNGOによる積極的な支援活動を通じて、緊急人道援助におけるNGOの役割が国民に改めてはっきりと示された一年であった。欧米においては、従来よりNGOがODAの実施に深く係わっている国が多い。日本としても、この経験を日本の援助のあり方の転機として、緊急人道支援のみならず開発協力分野においてもNGOとの

パートナーシップ(連携及び支援)をより幅広く進めていく必要があろう。

しかしながら、NGOの活動が長い歴史と強い財政基盤を有し、政府の援助自体が相当程度NGOを通じて実施される欧米諸国と比較すれば、日本のNGOの活動が拡大・強化されるべき余地は大きい。そのためNGO側においても、組織運営能力や専門性、更に活動内容に関する

説明責任

(アカウンタビリティー)を一層向上させる努力が期待される。

以上を踏まえ、政府としても、開発協力事業や

緊急人道支援活動などにNGOが積極的に応えていけるよう、NGOの抱える諸課題に対応し、NGOにとっての利便性に一層配慮しつつ、NGO支援策の充実・多様化や、

NGO活動環境整備事業の拡充に引き続き努めていくことが重要と考えている。また、保健・医療、教育、農業等NGOが国際協力活動を行っている主要な分野での専門性や実施能力の育成・強化(

キャパシティー・ビルディング)策を図っていくことも併せ望まれる。

冷戦終結後、世界各地では地域紛争が後を絶たず、それによって生じる難民、避難民の流出が続いている。また、近年では中米諸国を襲ったハリケーンやトルコ、台湾での地震等、自然災害が多発する傾向にある。この結果、難民支援や被災者支援等の

緊急人道支援活動の需要は近年高まっている。

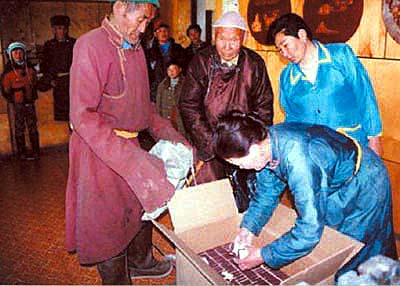

NGOは機動的に被災地の現場に入り緊急人道支援活動を展開できること、草の根レベルで難民や現地住民のニーズに沿ったきめ細かい支援を行えることなどから、その果たしうる役割は大きい。

こうした観点から、政府は、従来より、

草の根無償資金協力や

NGO事業補助金等の制度を利用して、この分野におけるNGOの活動への支援に取り組んできた。しかしながら、これらの制度は紛争や自然災害発生直後にまとまった量の物資や人員を投入する緊急人道支援活動を支援する上で、支援の規模、スピード等で制約があり、NGOに対し必ずしも十分効果的な支援を行えないこともあった。

以上を踏まえ、99年8月、緊急人道支援活動に従事する日本のNGOが、より迅速かつ機動的に活動を立ち上げられるよう新たな支援措置(「わが国NGOの緊急人道支援事業に対する支援措置」

(注1)(以下「支援措置」)を導入し、

支援額の拡大

(注2)、

手続きの迅速化

(注3)、

支援対象となる経費の範囲拡大とNGOの利便性の向上

(注4)を図ることとした。

この「支援措置」により、99年度中には、コソヴォでの帰還民支援や、トルコ及び台湾での被災者支援、また東チモールにおける緊急人道支援に従事した日本のNGO計11団体、18プロジェクトに対し約4億7,920万円が供与された。また、この「支援措置」を今後も継続的に実施するため、2000年度外務省予算において、緊急無償予算の内枠として新たに「

NGO緊急活動支援無償」5億円を計上している。

上記の「

NGO緊急活動支援無償」の導入により、日本のNGOが実施する緊急人道支援プロジェクトへの政府の支援はその規模、スピードともに相当程度改善されることになり、NGOからも高い評価を受けている。

しかしながら、日本のNGOが緊急人道支援プロジェクトを形成する前段階において行う現地での初期調査や体制立ち上げは、NGOの組織的・財政的基盤が脆弱なこともあり、必ずしも十分機動的に行われているとはいえない状況にある。

実際、コソヴォ帰還難民への支援の際には、日本を含む各国の多数のNGOが現地で活躍したものの、欧米のNGOが各々の専門領域で、幅広い人材のネットワーク、潤沢な資金源等を背景に圧倒的な物量、速さで緊急人道支援活動を行ったことはメディアを通じて幅広く報じられており、記憶に新しい。

こうしたコソヴォ等での経験を背景として、日本のNGOの間では、現地事情を踏まえた迅速かつ適切な事業計画の策定、現地での活動実施体制(ロジスティック)の立ち上げ、国内での資金調達、医療等緊急人道支援を構成する各専門分野での知見の向上など、様々な面でNGO自身の能力・体制の強化が必要との認識が高まっている。

また、緊急人道支援活動は一刻一秒を争うものであり、その効果的かつ迅速な実施には、紛争・自然災害等が発生した現場に向かうNGOに資金、物資、情報などを迅速に提供する体制を確立することが不可欠である。こうした認識に立って、2000年に入ってから、日本の緊急人道支援NGOの間で、各NGO単独の活動では実現しえない大規模な支援をより効率的かつ迅速に実施するため、NGO間の連合体を形成し、政府、経済界(企業)とともに三者一体で緊急人道支援を推進する新たなシステムの検討が開始された。2000年3月以降は、NGOに加え、外務省、経団連等の関係者も含め非公式に意見交換を重ねた結果、同年8月、NGO、経団連、外務省の三者により「

ジャパン・プラットフォーム」の設立が発表された。

「ジャパン・プラットフォーム」は、NGO、政府、民間企業、更に財団、メディアなどが連携・協力し、緊急人道支援活動を推進するための共通の土台(プラットフォーム)を形成するものである。このプラットフォームには、国際緊急援助分野での活動内容・実績や、組織・会計の透明性・

説明責任

(アカウンタビリティー)に関し、一定の客観的な基準を満たすあらゆるNGOが参加することができる。また、政府や民間企業、財団などが拠出した支援資金がプールされ、武力紛争や自然災害等の現場におけるNGOの初動活動(初期調査、現地での実施体制の立ち上げ、救援物資配布等への支援)に充当されるほか、NGOは民間企業から必要な技術、機材、人材、情報等の提供を受けることができる。既に、一部の日本企業は関連機材の開発・提供等についての協力に関心を示しているほか、経団連として、

1%クラブ

(注5)が 中心となり本構想への支援を表明している。

このようにNGOのイニシアティヴにより始まった「ジャパン・プラットフォーム」構想は、市民主導型の緊急人道支援強化を追求し、政府、民間企業、メディア等の様々な主体の間での幅広い

パートナーシップの構築を目指す試みでもあり、国民参加型援助の推進に大きく寄与することが期待される。外務省としても、NGOの初動活動を支援するため基金への拠出(資金プール)を実現したいと考えており、またNGOの人材育成・能力向上への支援

(注6)など、本構想に積極的に参加、協力していくこととしている。

NGOの活動分野は、こうした緊急人道支援のみにとどまらず、保健・医療や教育、農業等の社会開発に至るまで拡大している。しかしながら組織や実施体制はそれに追いつかず依然として基盤が脆弱なNGOも少なくない。このことから、個々のNGOそのものの組織強化など、その活動環境整備のための支援に対する要望が高まっている。

このため、NGOの実施する事業そのものに対する従来の支援策に加え、NGOの足腰強化を図ることを狙いとして99年度より導入されたのが「NGO活動環境整備事業」であり、以下の三つの制度を柱としている。

(注1) 本「支援措置」の対象は、日本のNGOが行う武力紛争、自然災害等の難民や被災者等に対する緊急人道支援プロジェクト及び特に緊急性の高い被災地の復旧・復興支援プロジェクトである。

(注2) 従来の支援制度におけるプロジェクト1件当たりの支援上限額(

NGO事業補助金1,500万円、草の根無償援助1,000万円)を超えて支援を行うことを可能とした。

(注3) NGOの申請から早ければ一ヶ月程度で資金支出が行われるなど、審査・支援決定手続きの迅速化に努めている。

(注4) NGO事業補助金は、原則としてプロジェクト終了後の精算払いであり、草の根無償援助についても、原則としてプロジェクトに直接関係する経費(資機材の調達費、施設建設・物資配給等の実施経費等)のみを支援対象としていた。これに対し、本「支援措置」では、現地での間接経費(NGOメンバーの渡航費・滞在費、現地事務所の設営・維持費等)を含めプロジェクトの立ち上げに要する費用を幅広く対象とし、支援金は概算一括払いとした。

(注5) 1%(ワンパーセント)クラブは、経常利益や可処分所得の1%相当額以上を自主的に社会貢献活動に支出しようと努める企業や個人を会員とするものであり、90年11月に経団連によって設立された。

(注6) UNHCR「

アジア・大洋州地域国際人道支援センター」事業への支援(紛争に伴う避難民が発生した場合に効果

的な人道支援を行うことができるよう、ジャパン・プラットフォーム参加NGOを含むアジア・大洋州地域のNGO等を対象に、UNHCRが米国のウィスコンシン大学等の協力を得て、インターネットによる遠隔研修等も活用して所要のトレーニング等を実施する)、JICAや海外(国際NGO等)での研修の充実、NGO専門調査員制度による組織強化支援策等を行う。