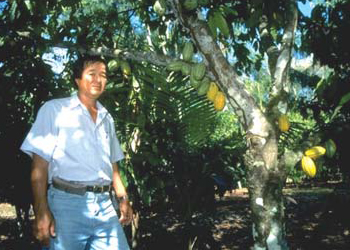

アグロフォレストリーの普及に奔走するコナガノ氏。

カカオの木の下で(撮影:永武ひかる)

ブラジルは、2008年に日本人移住100周年を迎えました。現在、ブラジルの日系人は約150万人を数え、日系人全体の半数以上になります。各地で移住100周年を記念する行事が催され、日本とブラジルの友好関係は深まっています。

日本人移住者はブラジル各地に移り住み、アマゾン川流域にも入植しました。1929年、アマゾンの河口、パラ州ベレンから南方に約230km入った内陸に位置するトメアス郡へも移住が始まりました。トメアス郡では、当初は米や野菜などの園芸作物を生産していましたが、1950年代にアジアから持ち込んだ胡椒が大成功し、胡椒御殿が建つほどの盛況振りとなりました。ところが、1960年代になって、胡椒の病気がまん延し、トメアスは壊滅的打撃を受けてしまいます。鹿児島県から2歳の時に移住し、現在トメアス郡農業局長を務めるコナガノ・ミチノリさんも「2,000本あった胡椒は全滅し、家族は日本に帰ることを決心、準備をしたが土地が売れず、結局残った。小学校も5年までしか行けず、大変な思いをした。」と当時を振り返ります。その後コナガノさんは苦しい日々を懸命に生き抜いてきました。

そのコナガノさんに転機が訪れたのは1980年頃、日本人の技術者に「三本立て」の話を聞いてからです。「物事は、3本立てれば簡単に倒れることは無いと教わり、これだと思った。それから胡椒やカカオ、パッションフルーツなどのいろんなものを畑に植えていった。」。こういった色々な作物を同時に植える農業は、今日アグロフォレストリーと呼ばれており、環境保全にも有効なものとして注目されています。しかし、開始から10年間は失敗の連続で、なかなか軌道には乗らず、試行錯誤を重ねることで徐々にアグロフォレストリーの方法を確立していきました。

.

.