資料編3,4,5章 > 第3章 > 第1節 > 2 > (2)主な事業概要と実績 > [4]技術協力専門家派遣

[4]技術協力専門家派遣

1. 事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

1955年に開始した。

経緯・目的

1954年、日本のコロンボ・プランへの加盟により政府ベースの技術協力の柱として発足した。1955年度に東南アジア地域に初めての専門家を派遣して以来、派遣地域は、1957年度には中東・アフリカ地域へ、1958年度には中南米地域へ、そして1960年度には北東アジア地域へと順次拡大された。

2. 事業の仕組み

概 要

前述のとおり、2002年度からは、より成果を重視した技術協力プロジェクトの強化を行っている。したがって、従来、技術協力専門家派遣事業として行ってきた個別の専門家派遣については、これまでの成果を更に高めることを目的として技術協力プロジェクトとして再構成する等の努力を行っている。

他方、限られた期間内に成果を出すことを期待されている技術協カプロジェクトとは異なり、相手国政府に対する高度な政策提言を随時行うアドバイザー等の専門家や、ある特定の分野に対する技術移転を行う専門家等、従来どおりの個別の専門家派遣も一部継続している。

各種分野の専門家は、途上国の受入機関(主として中央政府または政府関係機関)に所属し、専門家が有する知識、知見、技術、日本での経験の蓄積を生かしながら、相手国のカウンターパートに対し政策助言や特定の技術の移転を行ったり、また、カウンターパートと共に現地の実情にあった技術普及を目指す等の幅広い活動を行っている。このような活動を通し、途上国の経済社会開発(国づくり)に資するとともに、開発の担い手となる人材の育成(人づくり)に協力するものである。

また、日本人の専門家派遣に加え、開発途上国(第三国)の人材を専門家として、他の途上国へ派遣することも行っている(第三国専門家派遣)。日本の実施する技術協力を補完支援し、あるいは、これまで日本が当該第三国で実施した技術協力の成果を周辺国に普及させ、南南協力への支援、ひいては援助実施主体の裾野を広げることを目的とする。

なお、国際機関を通じた国際機関専門家の派遣も行っている。

審査・決定プロセス

開発途上国から在外公館を通じて日本政府に対して正式文書をもって出された専門家派遣要請案件は、外務省が関係省庁とともに検討、審査の上、当該要請案件の採択、不採択を決定する。近年は専門家派遣についても単に相手国の要請を個々に検討するだけではなく、相手国の開発課題を十分に把握し、より総合的な視点でどのような協力が最も適切かという観点から案件の審査・検討を行っている。

決定後の案件実施の仕組み

協力が決定された後は、相手国に通報して実施のための国際約束を結ぶ。要請案件の実施が決まると、関係省庁或いはJICAは要請分野、指導科目、派遣時期、期間に対応した専門家のリクルートを行い、派遣前研修(派遣期間1年未満の短期専門家の場合は本人の希望により受講)を経て日本の費用負担により派遣している。

3. 最近の活動内容

活動の概要

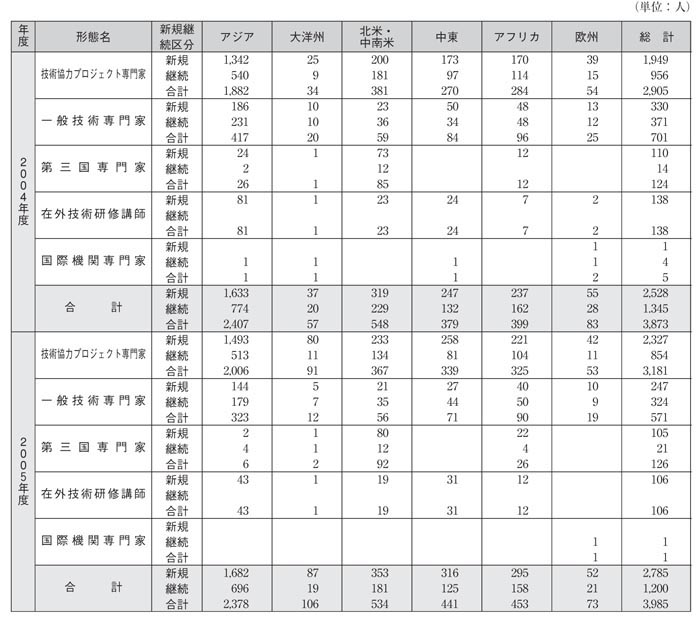

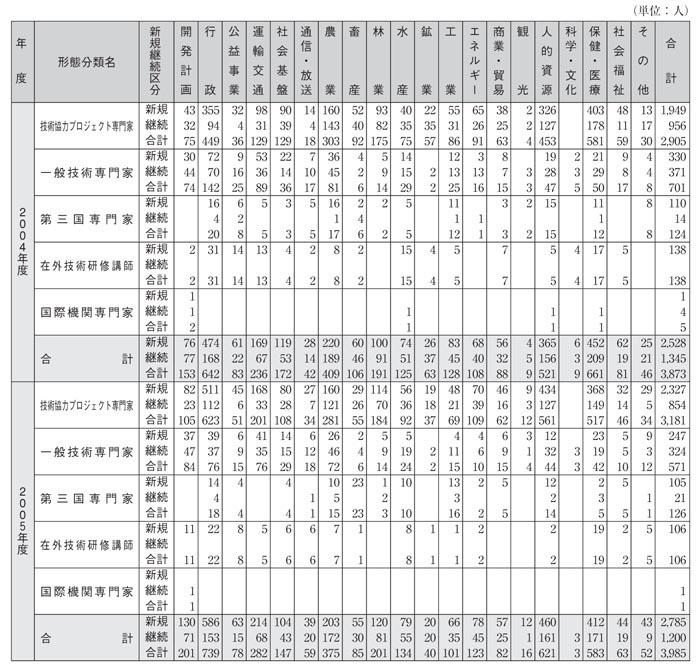

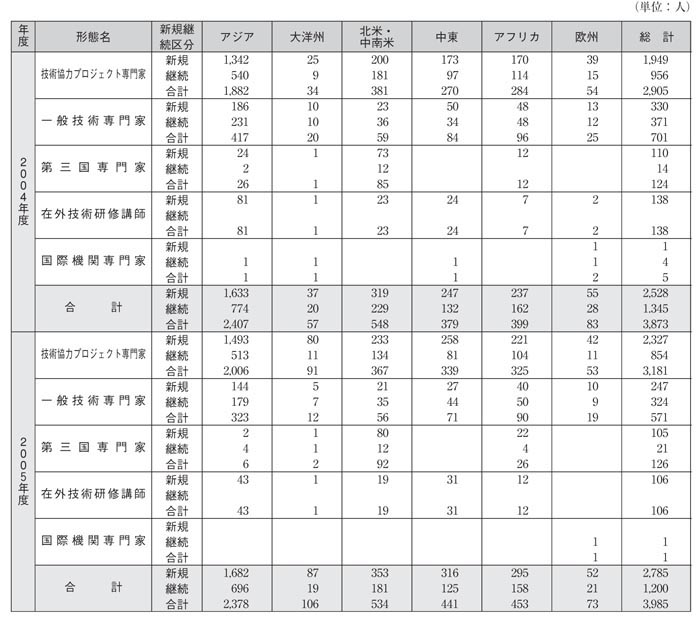

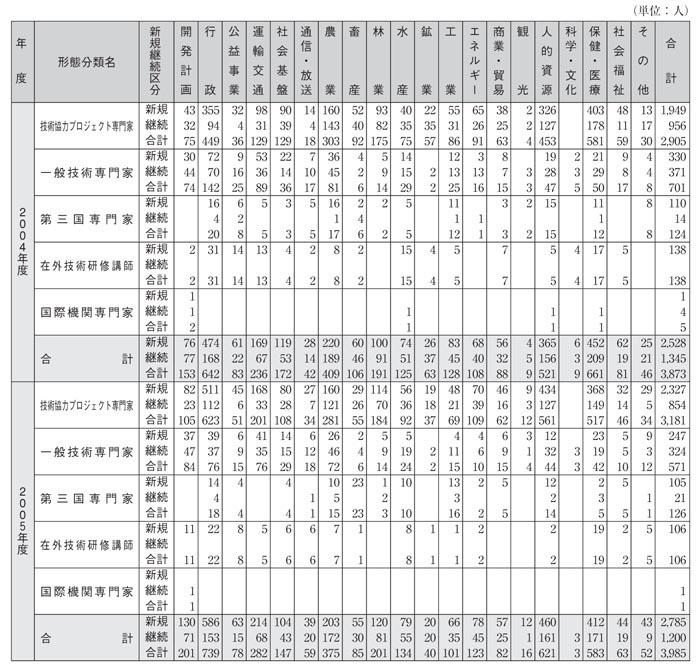

2005年度は、105か国に3,985名(新規・継続含む)の専門家を派遣した。

地域別実績

主要な事業

主な事業としては、特定分野もしくは開発支援全般に対し助言を行う政策アドバイザーの派遣や、様々な開発課題に対する技術移転を行う専門家派遣を行った。

政策アドバイザー派遣については、ルワンダのODAアドバイザーが内戦後の開発支援円滑化に取り組み、パナマでは長期開発戦略指針の取りまとめを支援し、新政権の経済政策である戦略ビジョン策定に反映した。

個別分野については、たとえばインフラ整備についてはラオスやアフガニスタンにおいて、道路整備の計画から建設の支援と人材育成を行った。また、市場経済化の一環として、アゼルバイジャンでは中小企業振興のための提言や人材育成を、エジプトでは輸出振興センターの立ち上げや製品の国際見本市出展の支援を行った。

また環境分野については、インドネシアではエコラベル制度の立ち上げや環境白書の作成、自動車排ガス法等、環境政策への支援とともに、市民参加のワークショップを開催し、多くの市民に直接環境保全の重要性を広めた。フィジーでは海洋生物資源の保全・管理指導を行った

個別専門家分野別人数推移

4. より詳細な情報

ホームページ

http://www.jica.go.jp

次頁

次頁