資料編3,4,5章 > 第3章 > 第1節 > 2 > (2)主な事業概要と実績 > [3]技術協力プロジェクト

[3]技術協力プロジェクト

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

1957年「プロジェクト方式技術協力」として開始。その後2002年度より「技術協力プロジェクト」として再構築を行う。

目 的

従来、開発途上国の人づくりを中心とする事業目的の達成のため、専門家派遣、研修員受入、機材供与の3つの投入を、ひとつの協力事業(プロジェクト)として有機的に組み合わせながら一定期間実施するプロジェクト方式技術協力が行われていた。

近年、開発途上国のニーズが従来にも増して多様化している状況を踏まえ、日本はこれまで以上に限られた資源を有効に活用し、成果重視の技術協力を行うことを目的として、専門家派遣、研修員受入、機材供与等の投入要素の組み合わせや投入規模、協力期間を事業の目標・成果に応じて柔軟に選択できる技術協力プロジェクトを導入した。これにより相手国政府の広範なニーズに応じることがより容易となっている。

2.事業の仕組み

概 要

技術協力プロジェクトは、開発途上国の事業実施能力の確立をめざして、調査計画の段階から、実施、評価に至るまで技術移転を行いながら、一定期間事業運営に関する協力を行い、協力終了後は開発途上国の運営に引き継がれていくものである。

プロジェクトでは、経済的自立発展、ベーシック・ヒューマン・ニーズの充足のための人づくり協力が中心となっているが、近年では、人づくりの基礎となる教育、感染症、人口・エイズ、女性の社会参加、環境等の地球規模の課題への協力にも重点をおいている。また、これらの協力には、相手国に適した技術開発、訓練、普及のための技術指導のみならず、移転された技術が確実に定着して、日本の協力終了後も相手国で独自にプロジェクトを実施していく自立的発展のための必要な組織、制度づくりも含まれている。

このため、プロジェクトの投入の中で重要な位置を占めるのが専門家派遣である。事業の実施に必要な技術やノウハウは、日本から派遣される専門家から相手国のプロジェクトの運営を担う管理者、技術者(カウンターパート)に移転されるが、この場合、効果的な技術移転のために、お互いの文化、社会について相互理解を深め合うとともに、日本の技術をもとに現地に適合した技術を移転するといった視点を大切にしている。

近年の途上国のニーズの多様化に合わせて、民間・NGOに知識やノウハウが蓄積されていると考えられる分野については民間から、またかつて日本の技術移転により、ある程度の技術力を備えた人材を第三国専門家として、派遣することもある。

研修員受入も技術移転の重要な投入要素であるが、これは、国または民間の研究機関、病院、試験場などで研修を行い、技術レベルの向上を図るものである。日本での研修は、特定の技術だけではなく、これを生み支えている社会・文化を理解できるような機会を提供している。また、日本の協力によって技術力を蓄えた国の機関等で周辺国の人材に対する研修を行い(第三国研修)、技術普及の効率化に努めている。

ほかにも必要に応じて機材の供与や施設整備等の補助を行っている。

審査・決定プロセス

開発途上国の開発の現状、先方の要請内容・意図を踏まえ、外務省が関係省庁とともに検討のうえ、実施案件を決定する。要請背景等、案件審査のための情報が不足している場合は、必要に応じて事前調査等の予備的調査がJICAによって実施され、さらに案件実施の可否について検討が行われる。

決定後の案件実施の仕組み

協力実施が決定された後は、相手国に通報して実施のための国際約束を結ぶ。その後、JICAが派遣する実施協議調査団またはJICA在外事務所と相手国関係機関が案件実施のための詳細な計画について協議を行い、その内容をまとめて討議議事録(R/D:Record of Discussions)を作成し、協力の大枠を決定する。

3.最近の活動内容

概 要

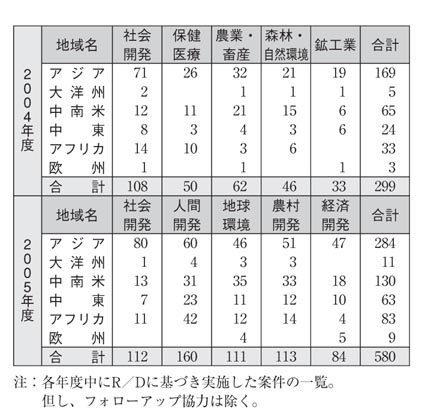

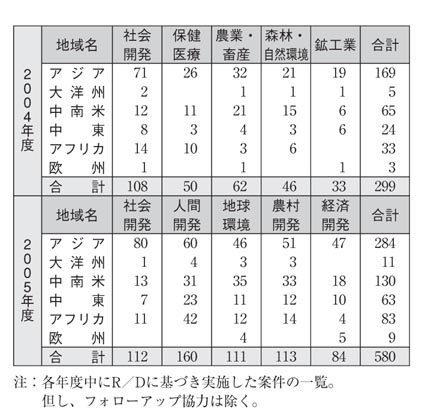

2005年度の実績は、実施国数83か国、実施件数580件であった。

主要な事業

(1)社会開発分野では、立法、行政、司法といった政府の基本的な制度の整備への協力としてガバナンス分野の支援を、基本的な社会基盤の整備への協力として情報通信技術、運輸交通、都市・都市地域開発分野の支援に取組み、その他「日本センター」事業にも取組んでおり、39か国において112件の協力事業を実施している。その例としては次のようなものがある。

インドネシア 市民警察活動促進プロジェクト

ベトナム 法整備支援プロジェクト

モンゴル 日本センタープロジェクト

PNG 首都圏セトルメント地域における総合コミュニティ開発プロジェクト

スーダン ジュバ市近郊地域緊急生活基盤整備計画

アンゴラ 港湾開発総合計画

フィジー 南太平洋大学遠隔教育・情報通信プロジェクト

ミクロネシア ポンペイ空港改善計画

(2)人間開発分野では、[1]教育(基礎教育、高等教育、技術教育・職業教育)、[2]社会保障(障害者支擾、社会保険、社会福祉、労働・雇用)、[3]保健医療(感染症対策、母子保健、保健行政医療システム、保健人材育成)の3分野に関する技術協力を展開している。これらの活動を通じて、開発途上国において、人間の安全保障が意味する「人間の生存、生活及び尊厳を確保すること」をめざし、60か国において160件の協力事業を実施している。その例としては次のようなものがある。

タイ アジア太平洋障害者センタープロジェクト

ラオス 子どものための保健サービス強化プロジェクト

ベトナム 国立衛生疫学研究所能力強化計画プロジェクト

グアテマラ シャーガス病対策プロジェクト

ホンジュラス 算数指導力向上プロジェクト

エリトリア 除隊兵士の社会復帰のための基礎訓練プロジェクト

アフガニスタン 教師教育強化プロジェクト

ザンビア ルサカ市プライマリ・ヘルス・ケアフェーズ2プロジェクト

セネガル 保健人材開発促進プロジェクト

(3)地球環境分野では、近年大きな問題となっている、生物多様性保全、砂漠化対策、CDM(クリーン開発メカニズム)等の地球温暖化防止対策、酸性雨対策、地震等の防災対策といった新たな分野の協力を含めた、複雑化する環境問題に対処するために、[1]自然環境保全、[2]環境管理(公害対策)、[3]水資源のような従来の取り組みを軸に、幅広い地球環境問題に対する協力として、47か国において111件の協力事業を実施している。その例としては次のようなものがある。

エクアドル 火山監視能力強化計画

ケニア ナクル地域における環境管理能力向上

サモア 廃棄物対策プロジェクト

シリア 全国環境モニタリング能力強化計画

マレーシア ボルネオ生物多様性生態系保全プログラム

モロッコ アストラ地域洪水対策

(4)農村開発分野では、「貧困削減」、「農業・農村開発」及び「水産」の3つの課題に対する協力を進めている。これら課題への積極的な対応は「人間の安全保障」の視点から、また、国際社会のより安定的な発展の観点から国連ミレニアム開発目標(MDGs)の達成に向けた協調行動にも整合するものであり、49か国において113件の協力事業を実施している。その例としては次のようなものがある。

アフガニスタン カンダハル帰還民社会復帰・コミュニティ開発支援計画

インドネシア 食糧安全保障政策立案・実施支援プロジェクト

エチオピア 農民支援体制強化計画

カンボジア 淡水養殖改善・普及プロジェクト

シリア 節水潅漑農業普及計画

ドミニカ共和国 北部中央地域小規模農家向け環境保全型農業開発計画

トルコ 黒海カレイ持続的種苗生産技術開発

フィリピン 高生産性稲作技術地域展開計画

ブータン 東部2県農業生産技術開発・普及支援計画

ボリビア 小規模畜産農家のための技術普及改善計画

(5)経済開発分野では、経済政策・金融、民間セクター開発、資源・省エネルギーの3つのサブセクターに関する技術協力を展開している。いずれも経済成長を通じた貧困削減の観点からその取り組みを強化することが重要な課題となっており、30か国において84件の協力事業を実施している。その例としては次のようなものがある。

インドネシア 競争政策プロジェクト

カンボジア 電力セクター育成技術協力プロジェクト

パラグアイ マキラ促進支援プロジェクト

フィリピン 地方電化プロジェクト

ヨルダン 電力公社電力訓練センター改善プロジェクト

分野別・地域別実施件数の推移

4.より詳細な情報

書籍等

「国際協力機構年報 資料編(国際協力機構編著)」等。

ホームページ

次頁

次頁