資料編3,4,5章 > 第3章 > 第1節 > 1 > (2)主な事業概要と実績 > [11]文化無償

[11]文化無償

1.事業の開始時期・経緯・目的

開始時期

2005年度より、従来の「文化遺産無償」と「文化無償」を改廃して、「一般文化無償」が開始された。また、「草の根文化無償」は2000年度より導入。

経緯・目的

開発途上国の多くは、社会の経済的発展のみならず、その国固有の文化の維持・振興に対する関心も高く、文化面を含む広い視野からバランスのとれた国家開発を行う努力を行っている。こうした努力に対し、日本としてもその国と協力しながら、伝統文化や文化遺産の保存、芸術・教育活動等への支援を行っている。このような国際文化協力において、文化無償(「一般文化無償」、「草の根文化無償」)は重要な柱の1つとなっている。

2つの文化無償協力スキームのうち「一般文化無償」は、国家機関に対し、また、「草の根文化無償」は、NGOや地方公共団体を含む機関に対し、文化・高等教育振興に使用される資機材の購入や施設の整備などを支援することを通じて、開発途上国の文化、教育の発展及び日本とこれら諸国との文化交流を促進し、友好関係及び相互理解を増進させることを目的としている。

2.事業の仕組み

概 要

供与限度額は、「一般文化無償」は1件につき3億円以内、「草の根文化無償」は原則1,000万円以内であり、被供与国の文化・教育の振興のために使用される「資機材」、「施設整備」並びにそれらに係る「役務」を購入するための資金を供与する。なお、「草の根文化無償」は、これに加えて「資機材」の輸送費を支援することが可能(例:中古柔道着やピアノの寄附にかかる輸送費の負担)。

対象国は、世界銀行融資ガイドラインに基づき、グループIV以下の国(2006年度の場合、2004年の一人当たりGNIが5,684米ドル以下の国)としている。

審査・決定プロセス

相手国政府のとりまとめ省庁より日本大使館に要請が行われ、大使館は優良案件につき外務省に送付する。外務省ではこれらの中から事前調査の対象とする案件を決定し、調査の結果を基に実施につき検討する。実施決定となった場合、「一般文化無償」は、相手国政府との間で交換公文を、また、「草の根文化無償」は、被供与機関と在外公館との間で贈与契約を締結する。

決定後の案件実施の仕組み

「一般文化無償」は、交換公文締結後、一般競争入札を行い、調達業者を選定する。調達業者は被供与機関との間で調達契約を締結し、外務省の認証後、業者が調達を行う。機材は、現地到着後、引き渡しを行い、施設は完成後竣工する。一方、「草の根文化無償」は、贈与契約締結後、被供与機関が事前に見積りを取った三社の現地調達業者の中で、最も低い見積価格を提示した業者より調達を受ける。

3.最近の活動内容

活動の概要

2005年度までに130か国・地域に対して、合計1,452件、総額約562億1,000万円(執行承認ベース)の文化無償資金協力を実施してきている。1991年度に東欧各国を対象に加えてから、その後CIS諸国、キューバなどを新たな対象国としている。

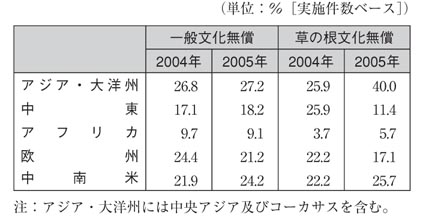

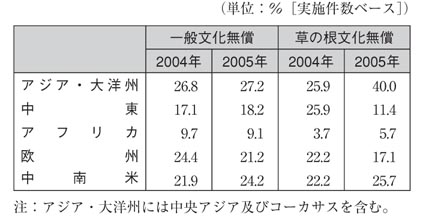

地域別実績

主要な具体的事業・案件名及び内容

2005年度に実施した案件としては、「一般文化無償」では、ブータン国営放送局に対する番組ソフト(3,990万円)、アフガニスタンのカブール国立博物館に対する展示機材(3,920万円)、ガーナ大学に対する理化学機材(4,620万円)、ボリビアのタリハ県国立天文台に対するプラネタリウム機材(4,960万円)などがある。

また、「草の根文化無償」では、琴欧洲関が名誉会員を務めるブルガリア相撲連盟に対する相撲機材(630万円)、パラグアイのラ・コメルナ日本語学校の改修(約300万円)、タジキスタンのマリカ・ソビロヴァ特別音楽学校の修復(約900万円)他、イラクのムサンナー県オリンピック・スタジアムの陸上競技用グラウンドの整備(約8,650万円)等を実施した。

次頁

次頁