資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 7 オランダ

7 オランダ

(1)援助政策等

オランダは貧困削減を援助政策の主要目的に掲げ、ODAの対GNP比0.8%を政策目標として設定している。2004年の経済協力実績は、対GNI比0.74%の42億3,500万ドルで、世界第6位の援助国となっている(DAC報告ベース、暫定値)。MDGsを自国援助政策のガイドラインと位置づけ、MDGsで設定された対GNP比0.7%の目標を達成している数少ない国のひとつである。

NGOによる援助活動も活発であり、2005年のODA予算総額の約15%が対NGO支援に向けられている。またオランダは、限られた資源をより有効に利用するとの観点から、長期的な二国間援助の対象国を限定する政策をとっており、現在36か国を対象に二国間援助を実施している。

MDGs達成に向けた2015年までの長期援助政策として、以下の重点項目を掲げている。

[1]政策の統合性:援助政策と外交、政治対話、安全保障、貿易等の他の政策との統合性を追求。開発には安定が不可欠として、紛争中または紛争直後の地域の平和構築のために、迅速かつ柔軟な支援を行うことを可能にする「安定基金」を創設。

[2]地域アプローチ:国境をまたがる紛争や平和構築等においては、地域別の援助政策を実施しており、「アフリカの角」地域、アフリカ大湖地域、西バルカン地域が対象。

[3]アフリカ重視:NEPAD、ECOWAS等の平和と開発のためのアフリカのイニシアティブを強く支援しており、オランダの援助予算の50%がアフリカに向け。特に、教育、保健、環境、雇用の分野で貢献している。

[4]民間部門の重要性:援助国及び被援助国の市民社会、企業が果たす役割を重視。開発途上国の雇用の確保、産業、投資、輸出、環境等を促進するプログラムを実施。

[5]一貫性:欧州連合の枠内で、援助政策と農業政策、貿易政策等との一貫性を追求し、開発途上国からの財・サービス等の国際市場へのより良いアクセスを促進する。

[6]テーマ別の優先順位:MDGsを達成するための重点分野として、援助の優先順位の高いテーマに、教育、エイズ対策、環境と水、リプロダクティブ・ヘルスを掲げている。

特に教育分野を援助政策の中心に据え、予算は増加傾向にある。遅くとも2007年には援助予算総額の15%が教育支援に向けられ、特に識字率の向上や初等教育と基礎職業訓練の質の向上に充てられる。エイズ・結核・マラリア対策支援額は、2002年の1億3,500万ユーロから2007年には2億7,000万ユーロへと倍増し、エイズ対策担当大使も設置。環境分野では、2007年までに段階的に計36か国の援助パートナー国(上記参照)において、貧困削減に資するための環境・水管理を支援予定。また10か国(うち6か国がアフリカ)・6河川地域(うち4地域がアフリカ)において水管理向上のための支援を実施している。さらに、リプロダクティブ・ヘルスの向上は、MDGsの達成及びエイズ予防に不可欠として、特に性教育や保健衛生面における支援を行っている。

(2)援助実施体制

外務省で開発援助に携わる職員の数は約1,600人(2005年。オランダ外務省による推定。在外公館に勤務する職員を含む)であり、同省には外務大臣に加えて、援助政策専任の開発協力大臣ポストが設置されている。

援助政策の基本的枠組みは外務省が決定し、他省との協力を要すべき主要な政策は閣議によって決定される。閣議の準備会合として、事務方レベルの「国際協力問題関係各省連絡会議」(議長は外務省国際協力総局長)及び大臣レベルの「関係大臣会合」(議長は開発協力大臣)が開催される。両会合における各省の権限は等しく、仮に各省間の意見の相違が右会合で調整されない時は、大臣レベルで決着がつくまで調整が行われ、閣議にて最終的解決がなされる。なお、ODA予算については、約9割が外務・財務の両省に計上され、残り1割が経済省を含む他省庁に分散計上されている。

外務省は援助政策の実施に関し主要な責任を有し、援助実施は3つの主要な形態、つまり、二国間援助(多くがセクター別支援、すべて贈与)、多数国間援助(世銀、国連等の国際機関)、民間機関(NGO)を通じて行われる。

開発援助の実施においては、オランダ開発途上国投資銀行(オランダ国立投資銀行の100%出資機関)が、贈与の支出を政府に代行して行っている。

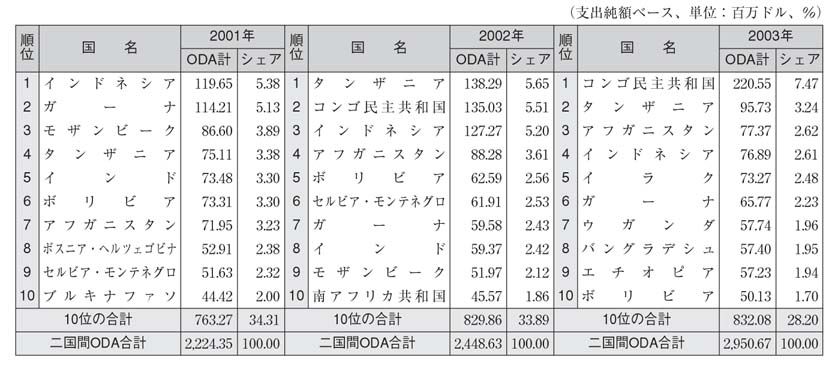

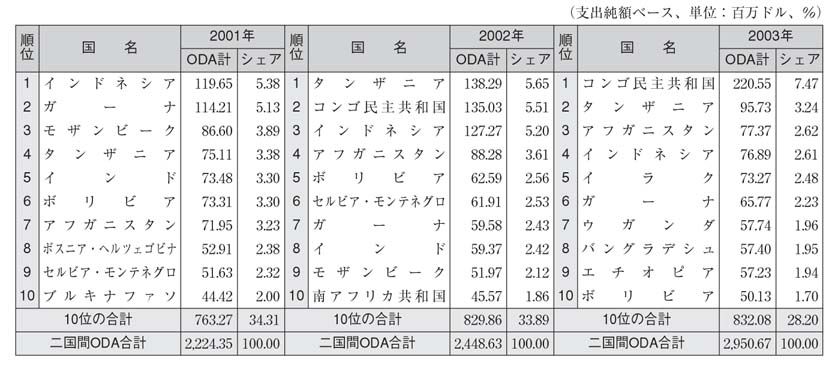

(1)ODA上位10か国

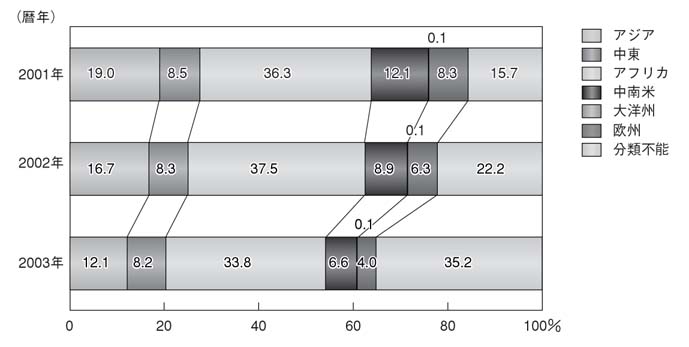

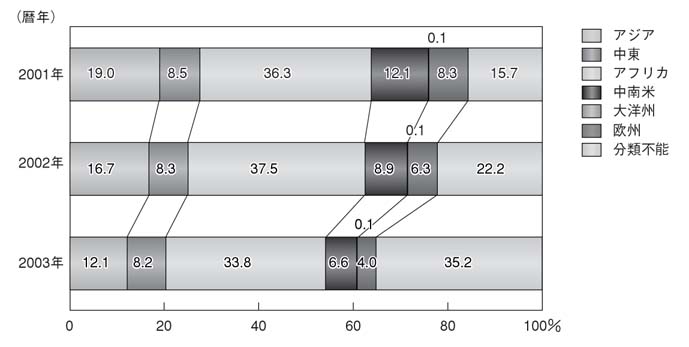

(2)地域別割合の推移(外務省分類)

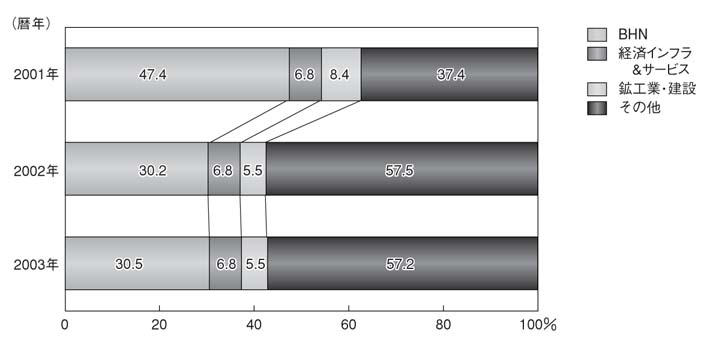

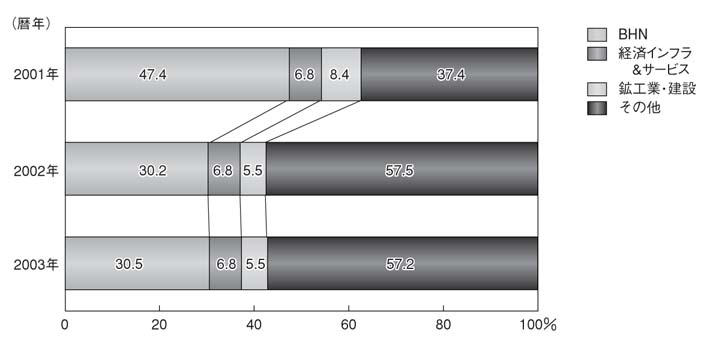

(3)分野別割合の推移

次頁

次頁