資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 2 ドイツ

2 ドイツ

(1)援助政策等

(イ)ドイツは、米国、日本、フランス、英国に続く、世界第5位のドナー国(DAC統計ベース)である。ドイツは、開発援助を外交政策の中の重要な構成要素として捉え実施してきている。また、広義の貧困削減を援助に際する横断的な課題と位置づけ、開発政策に[1]社会的公正、[2]経済力向上、[3]政治的安定、[4]環境配慮、の4つの側面から取り組むとしている。こうした観点から、すべての政策分野の一貫性を強化し、グローバルな構造政策に取り組むとしている。

(ロ)近年、ドイツは、[1]貧困対策、[2]重債務貧困国の債務救済、[3]平和政策としての援助政策の実施、[4]二国間援助の重点化、[5]援助における政府以外の主体との連携の強化に特に力を入れて取り組んできている。具体的には、貧困対策として、国連のミレニアムサミットで採択されたMDGsを受け、2001年には「行動計画2015」を閣議決定したほか、重債務貧困国の債務救済については1999年のケルンサミットにおいて総額700億ドルのケルン債務イニシアティブ(拡大HIPCイニシアティブ)を主導した。また、ドイツは、援助を危機防止及び紛争防止において中心的な役割を担うものと位置づけ、専門家からなる「文民平和部隊(ZFD)」を紛争潜在地域等に派遣して仲介等を実施してきている。さらに、独自の基準に基づいて二国間援助対象国の中で重視する国として約70か国(うち、36か国が重点国)に絞り込み、他のドナー国の二国間援助及び多数国間援助並びにEUの援助政策と密接に連携しつつ、これらの国に対して重点的に援助を実施し、援助の効率化及び効果向上を狙っている。

(ハ)ODAの実績で見ると、2004年の実績は74億9,700万ドルとなり、前年と比較して12%増加した(DAC統計ベース)。対GNI比は0.28%であった。二国間援助と国際機関を通じた援助のODA全体に占める割合は、2002年には約62%対38%となっている。なお、ODA増額については、EUの合意(2005年5月の開発大臣会合での決定)に基づいて、2010年までにODAの対GNI比0.51%、2015年までに同0.7%を達成すると表明している。

援助の分野で見ると、上記に加え、環境保全、教育、エネルギー、人権分野も重視している。また、エイズ問題にも積極的に取り組んでおり、2003年7月に開催された世界エイズ・結核・マラリア対策基金への拠出を従来の2億ユーロ(5億円)に加え、1億ユーロ増額し、2007年まで総額3億ユーロとすると表明している。

(2)実施体制

(イ)援助計画の企画・立案に関しては、二国間援助、国際機関を通じた援助あるいは資金協力であるか技術協力であるかなどの援助の性格を問わず、連邦経済協力開発省(BMZ)が中心となる。予算については、自然災害・人道支援関連の予算は外務省に計上されているが、その他の援助予算は原則としてBMZに計上されている(緊急・人道支援については外務省、復興・開発支援一般はBMZが担当、という仕切りになっている)。

(ロ)個々の案件の決定にあたっては、BMZが外交政策の面から外務省、予算面から財務省、その他必要に応じて経済労働省(経済専門家支援等)、内務省(警察支援等)、教育研究省(留学生や科学技術協力等)などの関係省庁と協議する。

(ハ)援助の実施にあたって、日本のJICA、JBICに該当する機関として、技術協力については技術協力公社(GTZ)、資金協力については復興金融公庫(KFW)が中心的役割を果たしている。両機関とも、ドイツ政府の援助政策の実施のみならず、EU、国際機関、第三国から委託された業務も実施している。その他の実施主体として、ODAカウントされる額としては小さいものの、自然災害等において機動的に現場で緊急援助を行う連邦技術支援庁(THW:内務省所管)等が存在する。

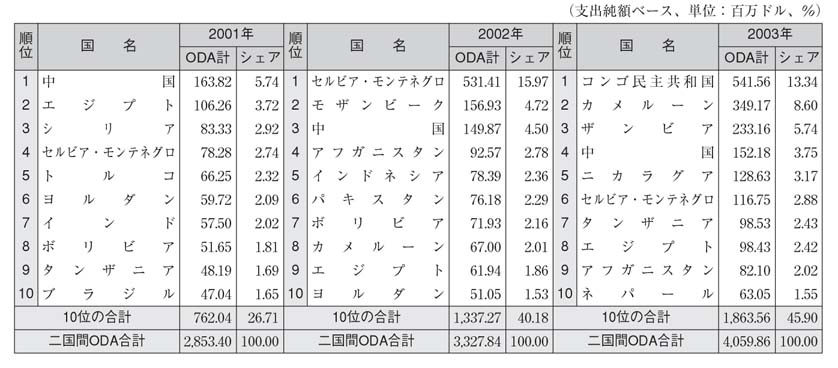

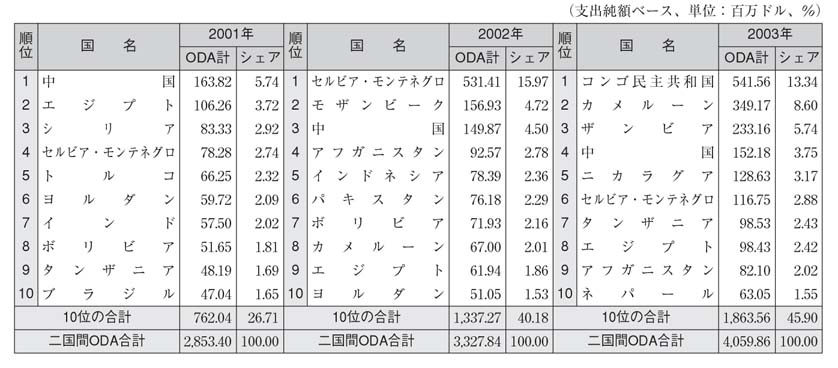

(1)ODA上位10か国

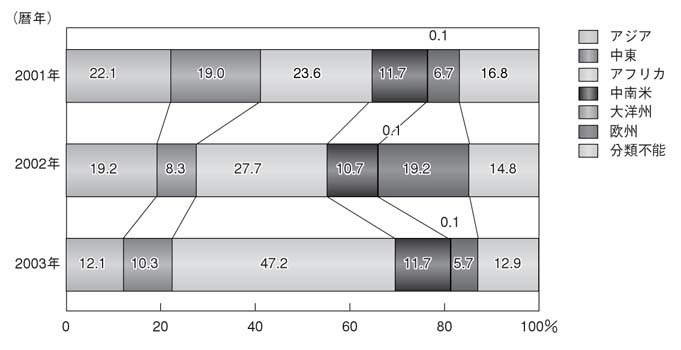

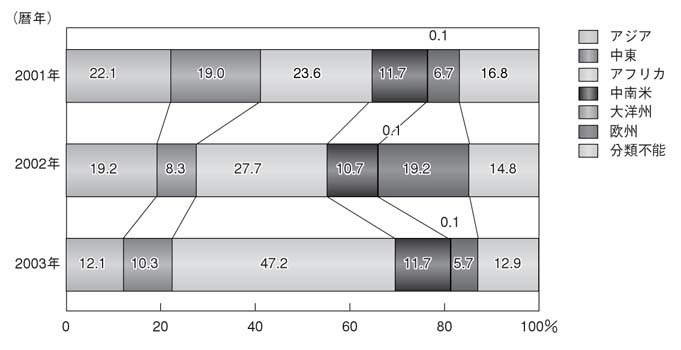

(2)地域別割合の推移(外務省分類)

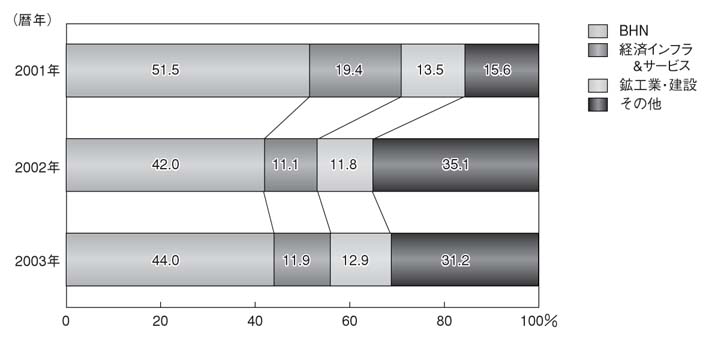

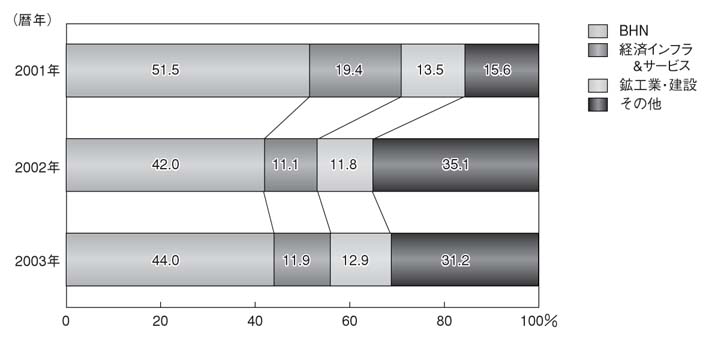

(3)分野別割合の推移

次頁

次頁