資料編3,4,5章 > 第3章 > 第1節 > 3 > (2)主な事業概要と実績 > [1]災害援助等協力事業(国際緊急援助)

(2)主な事業概要と実績

[1]災害援助等協力事業(国際緊急援助)

1.事業の開始の時期・経緯・目的

開始時期

1987年9月、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」の施行により創設。

経 緯

海外の災害救援活動を行う人員を迅速に派遣する体制が必要であるとの認識の下、外務省は関係省庁ほか国内の病院、医療団体の協力を得て、海外の災害に医療チームを迅速に派遣するシステムを作ることとし、1982年、国際救急医療チーム(JMTDR:Japan Medical Team for Disaster Relief)を設立した。

その後、1985年のメキシコ地震等に対する援助の経験から、医療関係者の他に救助、災害復旧の専門家を含む、より総合的な国際緊急援助体制の整備が必要であるとの認識が深まり、1987年9月、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」が施行された。

さらに、1992年6月には、国際緊急援助体制の一層の充実を図るため、自衛隊の技能、経験、組織的な機能を国際緊急援助活動に活用することを可能にする同法の改正が行われた。

目 的

海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生した場合、被災国政府または国際機関の要請に応じ、救助活動、医療活動及び災害応急対策や災害復旧のための活動を行う国際緊急援助隊を派遣し、あるいは被災者の当面の生活を確保するために必要なテント、毛布、発電機等の緊急援助物資を供与し、国際協力の推進に寄与することを目的としている。

2.事業の仕組み

国際緊急援助隊の概要

国際緊急援助隊には、被災者の捜索・救助活動を行う救助チーム、医療活動を行う医療チーム、災害応急対策及び災害復旧のための活動を行う専門家チーム、並びに医療・給水・輸送活動を行う自衛隊の部隊がある。

なお、被災国政府から日本に対し派遣要請があった場合、救助チームは24時間以内、医療チームは48時間以内に日本を出発できる体制になっている。

緊急援助物資供与の概要

緊急援助物資の供与は、海外3か所(シンガポール、マイアミ、ロンドン)に設けている備蓄倉庫から、被災者の当面の生活を確保するために必要なテント、毛布、発電機等を被災国に供与するものである。

また、1992年度より、民間緊急援助物資輸送業務が創設され、地方公共団体、民間団体、個人等からJICAを通じて寄贈された救援物資を被災国まで輸送し、供与している。

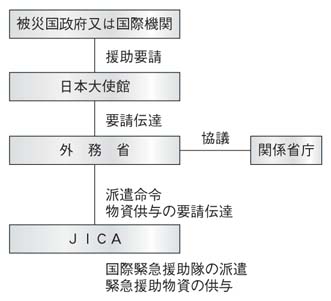

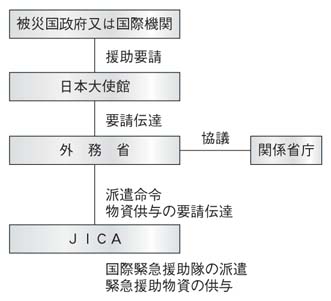

審査・決定のプロセス

海外で大規模な災害が発生し、被災国政府等から日本に対して援助要請があった場合、要請の内容、災害の規模・種類等に応じて緊急援助の内容、規模について検討を行い、関係省庁との協議を経て決定する。援助要請から決定までのプロセスは次の通り。

3.最近の活動内容

概 要

2004年12月26日、インドネシア共和国スマトラ島アチェ州沖でM9.0と推定される巨大地震が発生し、これによる大津波は、インドネシアのみならず、遠地津波としてタイ、スリランカ、モルディブ等に未曾有の被害をもたらした。日本政府は、地震発災直後より、インドネシア、スリランカ、タイ、モルディブに対し、国際緊急援助隊の医療チームはじめ、警察、消防、海上保安庁等から構成される救助チームやDNA鑑定、捜索技術等の専門家チームを累次現地に派遣した。さらに、日本政府は、被災規模の甚大さにかんがみ、国際緊急援助隊の自衛隊部隊を派遣した。自衛隊艦艇3隻(ヘリ搭載)がタイのプーケット沖に派遣され、捜索救助活動を実施、さらに、インドネシアにおいては、援助物資輸送や医療、防疫活動を実施した。今次災害に対しては、国際緊急援助隊の医療、救助、専門家チームが12チーム、計247名、自衛隊部隊1,666名が被災地に派遣され、国際緊急援助隊史上最大の派遣規模となった。また、2005年3月28日にインドネシア・アチェ州沖で発生した地震に対しても、甚大な被害が生じたインドネシア・ニアス島に医療チームを派遣した。

2004年度の緊急援助物資の供与については、29件(378,622千円相当)を実施した。インドネシア・スマトラ島沖地震およびインド洋津波災害に対する緊急援助活動の被災国別概要は次のとおり。

(1) スリランカ

12月30日から1月15日に医療チーム(医師、看護師、薬剤師等)44名が東部アンパラ県カルモナイ地区の小学校で2,300名の患者に対する診療活動を実施。外国の医療チームとしては最も早く被災地入りし、悪天候に阻まれつつも、医療活動、公衆衛生に関する指導、助言活動を実施した。

また、テント、発電機等の緊急援助物資(約1,470万円相当)を供与した。

(2) タイ

12月29日より、テロ特措法に基づく対応措置のために編成された部隊(艦載ヘリを含む艦艇3隻)がプーケット沖にて捜索救助活動を実施したほか、警察、消防、海上保安庁等から編成される救助チームがタクアパー郡、クラビ郡において邦人の遺体の収容を含む活動を行ったほか、消防のヘリによる捜索、輸送支援活動を実施した。

12月31日より、医療チーム23名が、タクアパー郡の小学校、避難民キャンプに設置した診療所、山岳地域での巡回医療により外傷、皮膚疾患等患者約600名に対する診療活動を実施した。

また、警察の専門家チームが、各国チームと連携しつつ、DNA鑑定のための検体採取等の作業を行ったほか、消防の専門家チームがタイ内務省、海軍に対する防災、捜索技術に関する助言、指導活動を実施した。

また、テント、毛布等の緊急援助物資(約1,000万円相当)を供与した。

(3) インドネシア

1月2日~31日、医療チーム62名がバンダアチェ市ラムアラ地区(サッカー場)において3,658名の患者に対する診療活動のほか、現地機関と連携し、公衆衛生指導活動、感染症対策、PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策を実施した。また、艦艇3隻、ヘリコプター7機、人員規模約1,000名の自衛隊部隊が、約6,000名に対する診療活動を行ったほか、2,000名以上に対する予防接種、東京ドームグランドの約10倍に相当する面積の防疫活動、さらに約400トンの物資輸送等を行った。また、テント、毛布等の緊急援助物資(約1,260万円相当)を供与した。

さらに、3月28日にアチェ州沖で発生した地震に対しても甚大な被害が生じたニアス島に医療チーム28名を派遣し、1,953名の患者に対する診療活動を実施した。

(4) モルデイブ

1月1日より医療チーム10名がムリ島、ミーム環礁地域において、229名の患者に対する診療活動を実施したほか、緊急援助物資(約970万円相当)を供与した。

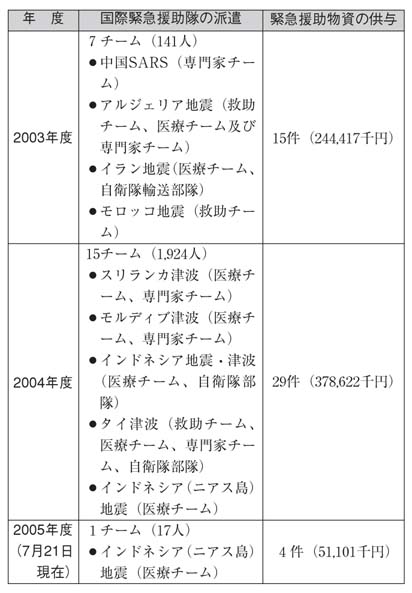

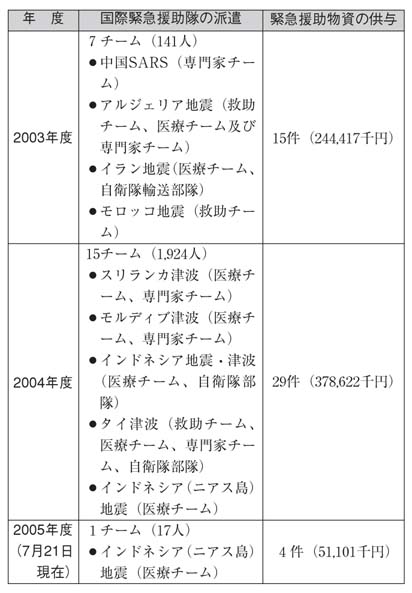

実 績

4.より詳細な情報

書籍等

「国際緊急援助最前線」(国際協力出版会)。1,800円。

ホームページ

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jindo/jindoushien2_3.html

(外務省ホームページ・国際緊急援助)

http://www.jica.go.jp/jdr/index.html

(国際協力機構ホームページ・国際緊急援助)

次頁

次頁