ColumnIII-2 日本発、国際協力 -地球地図プロジェクト-

1992年の国連環境開発会議(「地球サミット」)における持続可能な開発のための行動計画「アジェンダ21」の採択を受けて、同年日本は、各国の国家地図作成機関や関係の国際機関と協力して、地球環境の現状とその変化を把握するためのグローバルな地理情報を整備することをねらいとする「地球地図プロジェクト」構想を世界に向けて提唱しました。

以来、1996年の地球地図国際運営委員会の設立(日本は事務局を担当)、2000年のデータ公開の開始などの進展を経て地球地図の必要性は国連をはじめとして世界が認めることとなりました。2002年8月~9月に南アフリカで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議」(ヨハネスブルグ・サミット)では「実施計画」が採択され、ここでも、「地球地図のためのイニシアティブとパートナーシップを促進する」ことが明記されました。また、同サミットで発表された持続可能な開発のための日本政府の具体的支援策である「小泉構想」でも地球地図の取組が盛り込まれました。

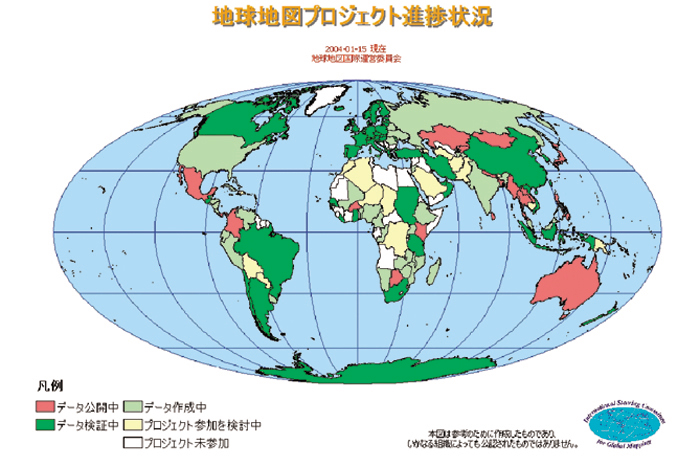

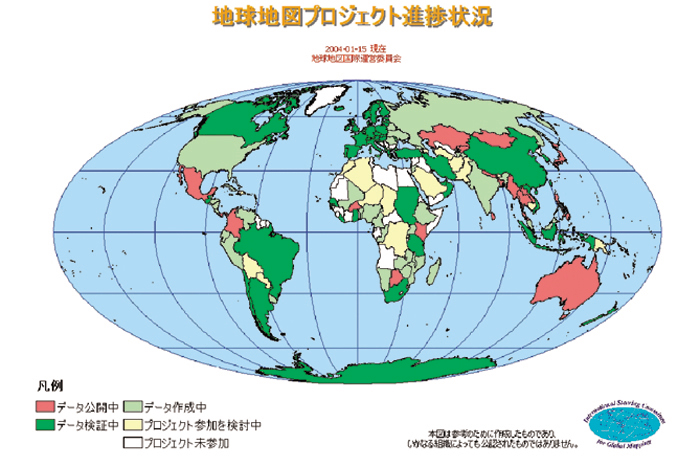

現在、地球地図の整備は132か国が参加する一大プロジェクトに発展しています(図1)。各国によるデータ整備も着実に進んでおり、現在、地球陸域の13%に相当する18か国分のデータが整備・公開されています。また、公開準備中も含めれば地球陸域の過半の51%にあたるデータが整備される見込みです。

日本はプロジェクト提唱国として、途上国の地球地図データ作成の支援、JICA研修などによる技術移転を進めており、2007年までの全陸域の整備完了を目指しています。

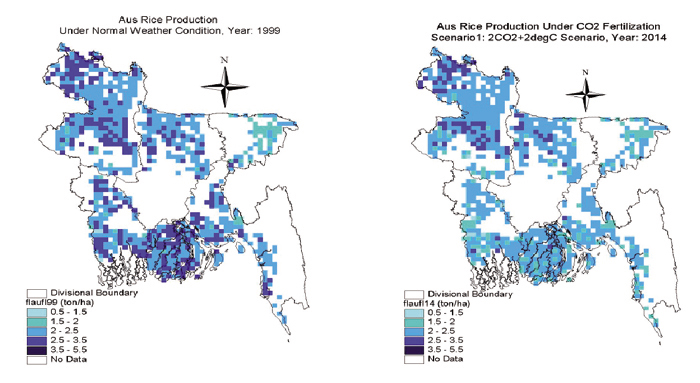

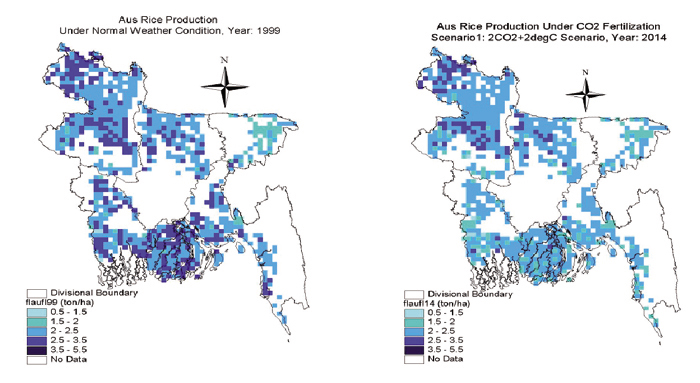

地球地図データの整備が進むにつれ、森林減少、砂漠化、土地利用の変化といった環境モニタリングや、食糧対策、水資源、土地利用といった各種将来予測のための地球地図の利用が本格化し、今後途上国を中心とする持続可能な開発の実現に役立つことが期待されています。

図1/地球地図プロジェクトの参加国

地球地図の利用例(気温変化とコメ生産量将来予測、バングラデシュ、左は現状、右は気温が2度あがり、二酸化炭素濃度が2倍に増えた場合の予測)

次頁

次頁