資料編 > 第3章 > 第2節 > 1.有償資金協力実施状況 > (2)主な事業と関係機関の概要と実績 > [1]国際協力銀行(JBIC)が実施する海外経済協力業務

(2)主な事業と関係機関の概要と実績

[1]国際協力銀行(JBIC)が実施する海外経済協力業務

1.国際協力銀行(JBIC)の沿革・業務

沿 革

61年に、海外経済協力基金法(昭和35年12月27日法律第173号)により、海外経済協力基金が設立され円借款業務を開始した。その後、99年10月1日に、国際協力銀行法(平成11年4月23日法律第35号)により、海外経済協力基金と日本輸出入銀行を統合し、国際協力銀行(略称JBIC:以下、JBICという。)が設立された。

業 務

JBICは、一般の金融機関と競争しないことを旨としつつ、わが国の輸出入若しくは海外における経済活動の促進又は国際金融秩序の安定に寄与するための貸付け等(「国際金融等業務」という。)並びに開発途上にある海外の地域(「開発途上地域」という。以下同じ。)の経済及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等(「海外経済協力業務」という。以下同じ)を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的としている。

このうち、海外経済協力業務は、日本の政府開発援助(ODA)における大きな柱の1つである円借款と、開発途上国における民間企業の活動を支援する海外投融資を実施している。

2.事業の仕組み

概 要

円借款は、有償資金協力とも呼ばれ、開発途上国に対し長期・低利の緩やかな条件で開発資金を貸し付けるものである。

開発途上国の経済発展には、その土台としての経済・社会インフラ整備が不可欠であり、経済・社会インフラ整備には開発資金が必要だが、開発途上国自身では十分な資金を確保できない場合がある。

また、アジア通貨危機のように経済困難に陥った国については経済安定、経済構造改革のための資金も必要である。

円借款は、このような開発のための資金需要に緩やかな条件で対応することを目的としており、また、返済義務を課す借款という形での援助を行うことにより、途上国の開発に対する主体性(オーナーシップ)を高め、開発途上国が自らの力で自立するための自助努力を支援するという大きな目的を持っている。

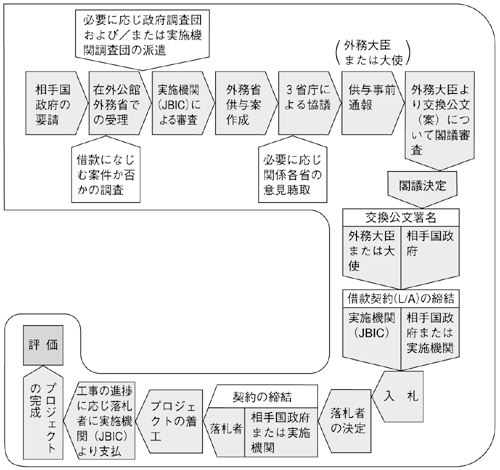

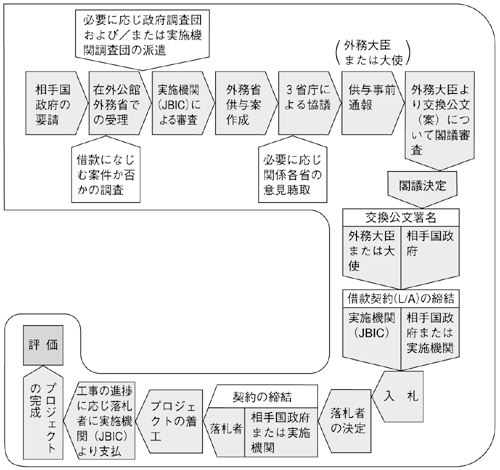

審査・決定プロセス(円借款)

開発途上国政府より在外公館等を通じた要請がなされた後、関係3省(外務省、財務省及び経済産業省)及びJBICによる検討が行われる。JBICは、補完的な調査が必要と判断した場合に、案件形成促進調査(SAPROF)を行うことがある。

その後、原則として、政府調査団の派遣による相手国政府との協議を経た後、JBICの審査ミッションが派遣され、相手国政府、実施機関等との協議、調査等を行う。このJBICの審査ミッションの結果を踏まえて、3省によって借款供与額、条件等に係る協議、決定が行われ、その内容が相手国政府に事前通報される。

続いて、政府間で交換公文が締結され、それを受けて、JBICと相手国借入人等との間で借款契約の調印が行われる。

決定後の案件実施の仕組み(円借款)

円借款案件においては、通常、設計、入札補助等のためにコンサルタントが借入国によって雇用されるが、その場合は、国際的に行われている選定方法(ショートリスト方式等)によって選定される。続いて、プロジェクトに必要な資機材・サービスが、原則として、国際競争入札によって調達される。なお、こうした調達は借入国の責任において、JBICが公表しているガイドラインに沿って行われることとなっているが、JBICは、調達の各段階において必要に応じて、調達手続の確認を行い、経済性、効率性、透明性及び非差別の確保の原則に従った調達の確保を図っている。

借款資金の貸付は、原則として、事業の進捗に応じて実際に資金需要が発生したときに行われる。

プロジェクトの実施主体は、あくまで借入国であるが、JBICはその円滑な実施に向け、必要に応じて適宜助言等を行って協力している。このような実施管理の重要性は年々高まっており、事業の効果的な実施のために特に必要と判断される場合には、追加的、補足的調査を行う案件実施支援調査(SAPI)を行うことがある。

プロジェクトの完成後は事後評価を実施し、そこから得られた教訓をJBIC内部、及び、相手国政府、実施機関にフィードバックし、その後のプロジェクトの形成、審査、実施、事後監理に役立てる。また、完成したプロジェクトの効果の持続あるいは一層の向上のために、借入国の求めに応じ、援助効果促進業務(SAPS)を行うことがある。

3.円借款の種類

[1] プロジェクト借款

プロジェクト借款、開発金融借款(ツーステップ・ローン)、

エンジニアリング・サービス(E/S)借款

[2] ノン・プロジェクト借款

商品借款、セクター・プログラム・ローン(SPL)、

構造調整借款(SAL)等

【プロジェクト借款】

プロジェクト借款……開発途上国の道路、鉄道、発電所などの特定の開発プロジェクトを実施するために供与される借款。対象プロジェクトは、運輸、通信、エネルギーなどの経済インフラから、農村開発、教育、医療などの社会インフラまで多様。

開発金融借款(ツーステップ・ローン)……第1段階として資金を開発途上国の開発金融機関に対して直接、或いは、当該国政府を通して供与し、第2段階として当該開発金融機関が更に途上国内の中小企業や農業部門に貸し出す方式。通常のプロジェクト借款では援助対象となりにくい中小企業主や農家を援助できること、複数のプロジェクトに対して同時に資金供給が可能になること、また、開発金融機関の育成にもつながることなどのメリットがある。

エンジニアリング・サービス(E/S)借款……プロジェクト借款の一形態。プロジェクトの設計や入札書類の準備などにかかわるエンジニアリング・サービス(E/S)に必要な資金を本体工事に先行して独立した借款契約を締結して融資するもの。本体工事のコスト積算の精度を高めてから本体工事部分の融資を検討できるなどのメリットがある。

【ノン・プロジェクト借款】

商品借款……外貨準備不足に直面している途上国が物資を輸入するために必要な資金を供給し、途上国の経済安定に関する計画の支援を行うもの。輸入する商品リストについては借入国と予め合意しておくことになっている。比較的短期の国際収支ギャップを埋めるものであるため、貸付実行期間もプロジェクト型借款よりも短い(通常2~3年)。

セクター・プログラム・ローン(SPL)……商品借款により発生する見返り資金注)を活用し、借入国との間で予め合意された重点セクターの開発支援に振り向けるもの。国際収支の改善を通じて途上国の経済建て直しに貢献すると共に、従来のプロジェクト借款では必ずしも対応が容易ではなかった国民生活に密着した小規模プロジェクトへの支援が可能となる。

構造調整借款(SAL)……国際収支に限らず、財政、物価など経済全体の構造改革を要する開発途上国の改革支援を促す目的で商品借款を供与するもの。世界銀行が80年3月に打ち出したもので、融資にあたって途上国から構造改革計画を提出させること等が特徴として挙げられる。

4.最近の活動内容(海外経済協力業務)(実績数字はすべて借款契約(L/A)ベース)

概 要

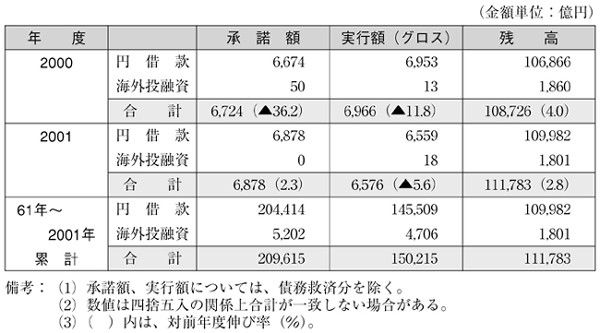

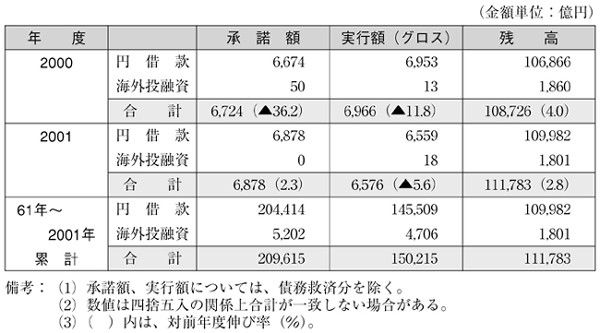

2001年度の海外経済協力業務実績は、承諾額6,878億円(前年度比2.3%増)、貸付実行額6,576億円(前年度比5.6%減)となった。また、貸付残高は、11兆1,783億円(前年度比2.8%増)となった。

承諾、実行及び残高実績

借款条件

昨年度に続き、地球環境問題対策やアジア諸国の経済改革支援に対し優遇された貸付条件が適用されたことから、2001年度に承諾された円借款の平均金利は1.44%、平均償還期間は34年5か月(うち据置期間)であった。この結果、円借款の援助条件の緩やかさを示す指標であるグラント・エレメントは72.4%となった。

また、調達条件については、一般アンタイド(調達先に一切の制限が無い調達条件)の比率が60.1%、二国間タイド(日本及び借入国のみを調達適格国とする調達条件)の比率が15.6%、タイド(日本のみを調達適格国とする調達条件)の比率が24.3%であった。

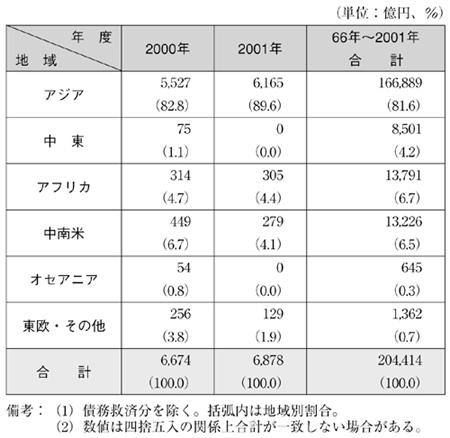

地域別実績

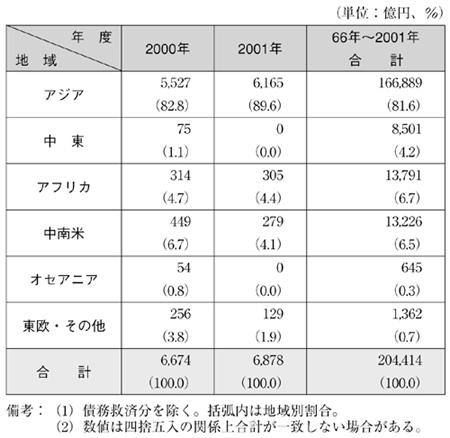

2001年度の円借款の地域別承諾状況は、アジア89.6%、アフリカ4.4%、中南米4.1%、東欧・その他1.9%と従来通りアジア向けが中心となっている。2001年の供与対象国数は15か国であった。

一方、国別承諾状況としては、フィリピン(24.6%)、中国(23.5%)、インドネシア(13.8%)、ベトナム(10.8%)、インド(8.2%)が上位を占めている。

地域別承諾額

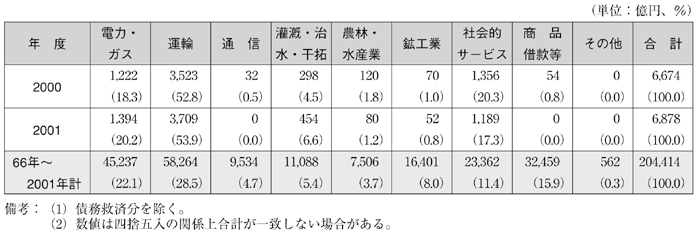

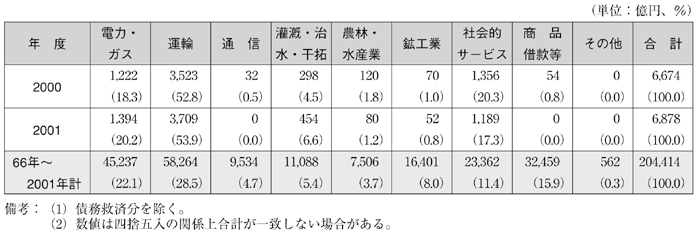

部門別実績

部門別では、前年度に引き続き、運輸部門が承諾額全体の53.9%と最大のシェアを占めている。次いで、電力・ガス部門が20.2%、社会的サービス部門が17.3%を占めている。一方、ノン・プロジェクト借款供与によるアジア通貨危機への緊急対応が一段落したため、商品借款等の実績はなかった。

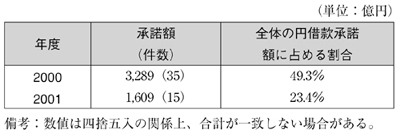

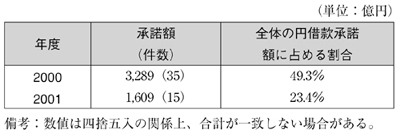

(イ)環境

近年の開発途上国における環境案件に対するニーズの増大を反映して、2001年度の円借款環境案件は合計15件、1,609億円であり、円借款承諾額全体に占める環境案件の割合は23.4%となった。

(ロ)人材育成、中小企業支援

97年12月に、開発途上国における民間投資受け入れの基盤強化を図るために、人材育成支援借款及び中小企業支援借款につき、特別環境案件と同等の緩和された貸付条件が適用されることとなった。2000年度の円借款承諾実績における人材育成支援案件は合計7件、384億円であった(中小企業支援案件はなし)。

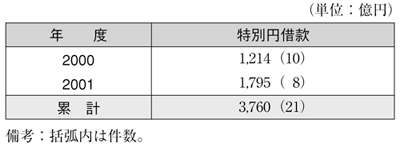

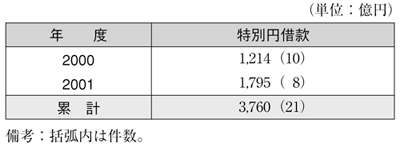

(ハ)アジア諸国等の経済構造改革支援のための特別円借款

特別円借款制度は、98年11月の緊急経済対策を受けて、我が国企業の事業参加機会の拡大を図りつつ、経済危機の影響を受けているアジア諸国等の経済構造改革を実現することを目的として創設された。その後、99年11月の「経済新生対策」を受けて、対象国及び対象分野が拡大された。特別円借款制度の内容は以下の通り。

○事業規模:99年度より2002年6月末までの間で6,000億円を上限注)。

○供与条件:金利0.95%(2002年3月末現在)、償還(据置)期間40(10)年。

○融資比率:総事業費の85%までを融資対象。

○調達条件:原則として、主契約は日本タイド、一次下請け契約は二国間タイド、二次下請け以降の契約は一般アンタイド。

○原産地ルール:円借款融資金額の50%未満については、日本以外の国を原産とする資機材・サービスの調達を認める。

○対象国:経済危機の影響を直接又は間接に受けたアジア諸国を中心とする開発途上国。

○対象分野:1)物流の効率化(道路、港湾、空港、橋梁、鉄道、情報通信、輸送基地)

2)生産基盤強化(発電所、送配電、灌漑、パイプライン、上下水道、廃棄物処理、工業団地)

3)大規模災害対策(大規模災害が発生する危険性の高い国(過去に発生した国を含む。)においては、集合住宅を含む耐震性公共施設、消防・救急設備、気象網等の予防措置を含む。)

部門別承諾額

環境案件の推移(承諾ベース)

特別円借款承諾実績

4.より詳細な情報

書籍等

以下に示す年次報告書をはじめ、海外経済協力業務の事後評価報告書など各種の刊行物を発刊し、情報公開に努めている。なお、ホームページに刊行物の一覧を示している。

●年次報告:国際協力銀行の行う、国際金融等業務及び海外経済協力業務について報告するもの。

ホームページ

http://www.jbic.go.jp/

次頁

次頁