資料編 > 第3章 > 第1節 > 11 研修員受入事業の概要と実績

54年に開始した。

研修員受入事業は、54年の我が国のコロンボプラン加盟を契機として、我が国最初の政府開発援助として発足し、アジアからの研修員16名(二国間ベース)の受入により開始された。開発途上国から、国造りの担い手となる研修員を我が国又は開発途上国に受け入れ、行政、農林水産、鉱工業、エネルギー、保健・医療、運輸、通信等多岐にわたる分野で専門的知識、技術の移転を行うことにより人材育成支援を行うことを目的とする事業である。

なお、日本の技術協力の成果の再移転・普及を目的として、途上国内の研修員を招聘して当該途上国内で行う研修を「現地国内研修(第二国研修)」、周辺諸国の研修員を招聘して途上国で行う研修を「第三国研修」と称しており、それぞれ93年、75年度より開始されている。

研修員受入事業は、我が国が開発途上国を対象に行っている、「人」を通じた技術協力の中でも最も基本的な形態の一つであり、日本国内で実施する本邦研修と、海外で行う現地国内研修(第二国研修)及び第三国研修とに区分される。本邦研修は、グループごとに共通のカリキュラムで行われるもの(集団型研修)から、個々の研修要望に応じてそれぞれの研修カリキュラムを策定するもの(個別研修)まで、さまざまな実施形態がある。コース自体は、我が国の海外における技術協力を補完することを目的とするもの(カウンターパート研修)から、特定の国の人材育成ニーズに応えるためのもの(国別特設研修)まで、開発途上国のニーズに適した形態を選択することができ、カリキュラムもコース目的により視察型、知識習得型、技術習得型まで多様である。コース期間は、研修目的に応じた設定が可能であるが、通常は2週間から1年迄である。研修の実施は、JICAの国際センターを拠点として、関係省庁、地方自治体、民間企業、NGO等の協力・連携により行われる。

また、研修の本来の成果とは別に、本邦に滞在することにより日本の産業文化等を紹介し、また、お互いの考え方や行動様式を理解し合うことによって、国民相互の友好親善にも貢献することも目的としている。

開発途上国からの要請を踏まえ我が国において検討し、当該国からの年間受入人数、受入形態、受入コース名などを決定の上、我が国在外公館より毎年途上国政府窓口機関に通報する。その後、研修コースごとに途上国政府機関から要請された候補者の資格要件等を我が国にて審査し、受入を決定する。

現地国内研修及び第三国研修についても開発途上国からの要請を踏まえ我が方において検討・採択の上、我が国在外公館より採択案件を途上国政府窓口機関に通報する。

受入決定後は在外公館またはJICA事務所を通じ途上国政府に受入を通報する。来日した研修員は予めJICAが設定した研修コース又は個々の要請内容に基づいてJICAが設定した研修カリキュラムのコースに参加する。

現地国内研修及び第三国研修については、研修実施国がJICAの技術的・資金的協力を得て研修コースを策定し、参加者を募集・選考した上で実施する。

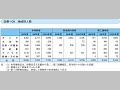

2000年度実績は次のとおり

(イ) 本邦研修:145か国から7,791名の研修員を新規に受け入れ、前年度からの継続の人数を合わせると8,640名であった。

これらの研修を形態別に見ると、まず、あらかじめ設定した研修コースや個別の要望による研修員や、学位取得を目的とする長期の研修員を受け入れる一般技術研修(625コース7,446名)があり、そのうち、プロジェクト方式技術協力などの相手方の研修であるカウンタパート研修は1,120名であった。また、相手国政府が研修費用の一部を負担する政府一般要請研修(6コース44名)、相手国政府が経費を負担する有償研修(2名)、国際機関を通じた国際機関研修(36名)、開発協力事業に携わる現地スタッフを受け入れる開発協力研修(20名)、移住者や日系人を受け入れる移住研修(88名)と日系研修(155名)があった。

(ロ) 現地国内研修

日本の技術協力の成果を、途上国内で普及することを促進するための研修として、現地国内研修を実施した(59コース5,750名)。

(ハ) 第三国研修

途上国間の中でも進んだ段階にある国を拠点として、その周辺にある途上国から技術者を招いて研修を行う第三国研修を実施した。(132コース2,315名)。

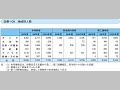

2000年度の地域別実績は次の通り。また地域別実績の推移は表に示す通り。

(イ)技術研修員本邦研修:

アジア3,895名(50.0%)、大洋州258名(3.3%)、中南米1,501名(19.3%)、中近東728名(9.3%)、アフリカ1,081名(13.9%)、欧州その他328名(4.2%)

(ロ)現地国内研修:

アジア(5,101名)、中南米(235名)、アフリカ(341名)、大洋州(73名)

(ハ)第三国集団研修:

アジア(1,095名)、大洋州(64名)、北米・中南米(458名)、中近東(192名)、アフリカ(434名)、欧州(71名)、全世界(1名)

図表-109 地域別人数

図表-110 分野別人数

次頁

次頁