|

Case1 教育 [カンボジア]

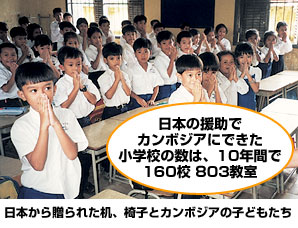

カンボジアの教室でよみがえる日本の「机」 |

学校に教室がない、文房具も机もない。途上国にはそんな場所がまだたくさんあります。内戦状態が長く続いていたカンボジアもそのひとつ。ようやく戦争が終わったのに、近くに学校がなくて通えなかったり、教室が足りなくて午前と午後で交替して授業を受けなければならなかったりしています。そのため、日本の政府やNGO(非政府団体)はユニセフなどの国際機関と力を合わせ、学校の改修・建設や運動場づくりなどの支援に努めています。たとえば、小中学校の校舎や教室の建設では、ひとつの教室を45人の生徒が二交替制で使うとして、これまでに約32万人の子どもたちの学習に役立った計算になります。また、日本の学校で使われていた机や椅子が、この2年間でそれぞれ約1万個ずつ贈られました。このほか、音楽学校や障害者のための学校、職業訓練を行う学校、教師の養成学校などでも、NGOのスタッフや地元の人たちが一緒になって汗を流す手づくり感覚の国際協力が進められています。 学校に教室がない、文房具も机もない。途上国にはそんな場所がまだたくさんあります。内戦状態が長く続いていたカンボジアもそのひとつ。ようやく戦争が終わったのに、近くに学校がなくて通えなかったり、教室が足りなくて午前と午後で交替して授業を受けなければならなかったりしています。そのため、日本の政府やNGO(非政府団体)はユニセフなどの国際機関と力を合わせ、学校の改修・建設や運動場づくりなどの支援に努めています。たとえば、小中学校の校舎や教室の建設では、ひとつの教室を45人の生徒が二交替制で使うとして、これまでに約32万人の子どもたちの学習に役立った計算になります。また、日本の学校で使われていた机や椅子が、この2年間でそれぞれ約1万個ずつ贈られました。このほか、音楽学校や障害者のための学校、職業訓練を行う学校、教師の養成学校などでも、NGOのスタッフや地元の人たちが一緒になって汗を流す手づくり感覚の国際協力が進められています。

|

|

Case2 保健・医療 [世界各地]

地球から「ポリオ」が消える日 |

西太平洋地域で野生株によるポリオ(小児麻痺)が最後に発生したのは1997年3月、カンボジアでのことでした。それから3年、WHO(世界保健機構)は2000年10月に京都で国際会議を開き、西太平洋地域でポリオが根絶したことを宣言しました。日本が中心となり、10年にわたってアジア諸国で進めてきたポリオ撲滅のための援助活動が実を結んだのです。 西太平洋地域で野生株によるポリオ(小児麻痺)が最後に発生したのは1997年3月、カンボジアでのことでした。それから3年、WHO(世界保健機構)は2000年10月に京都で国際会議を開き、西太平洋地域でポリオが根絶したことを宣言しました。日本が中心となり、10年にわたってアジア諸国で進めてきたポリオ撲滅のための援助活動が実を結んだのです。

しかし、アフリカや南西アジアの途上国ではまだ多くの子どもたちがポリオに感染しています。そのため、日本はWHOやユニセフなどの国際機関と力を合わせ、子どもたちが予防接種を受けられるようワクチンや機材の提供を続けています。2005年までに全世界からポリオが消えること。それが、日本のODAが目指すところです。 |

|

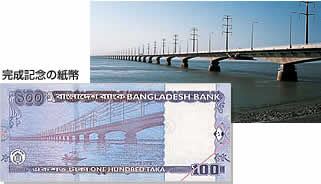

Case3 経済・社会基盤(インフラ) [バングラデシュ]

東西のくらしを結ぶ交通と経済の多目的橋 |

バングラデシュのジャムナ川に架かる全長5キロの大きな橋は、日本や国際機関が協力して、建設に必要なお金を貸し付けることで完成しました。この川はバングラデシュのちょうど中央を北から南に流れているため、国土が東西に分けられてしまい、フェリーに乗るのに2~3日待って切符を買い、約3時間かけて川を渡っていました。人びとの交通や農産物の流通に大きな妨げとなっていたのです。約750億円の工事費のうち、日本は3分の1を分担しました。 バングラデシュのジャムナ川に架かる全長5キロの大きな橋は、日本や国際機関が協力して、建設に必要なお金を貸し付けることで完成しました。この川はバングラデシュのちょうど中央を北から南に流れているため、国土が東西に分けられてしまい、フェリーに乗るのに2~3日待って切符を買い、約3時間かけて川を渡っていました。人びとの交通や農産物の流通に大きな妨げとなっていたのです。約750億円の工事費のうち、日本は3分の1を分担しました。

橋が完成すると、それまでフェリーに頼っていた交通や物流に大きな改善が見られ、たとえば西の農村部で収穫されたマンゴーを腐らせることなく東側の都市部に運べるようになりました。ジャムナ橋には鉄道や送電線も建設されており、多目的に活躍しています。 |

|

Case4 人材育成 [タンザニア]

キリマンジャロで「コメづくり」を担う人びと |

アフリカの霊峰キリマンジャロ、そのふもとのモシ市周辺では田植えに励む農民の姿がたくさん見られるようになりました。日本から派遣された専門家の指導や、日本で研修を受けたタンザニアの技術者の手によって、以前にくらべて3倍ものコメが収穫できるようになったからです。水に恵まれたこの地域はもともと稲作に適していましたが、知識や技術が十分でないため満足な収穫をあげることができなかったのです。

いまでは日本のODAで農民のための訓練センターも設立され、ここで技術を身につけた農民が自らそれを伝えられるようにもなりました。タンザニア国内にはそうした場所が40ほどあり、近隣のケニア、マラウイなどの国々からも日本に対して農業指導の要望が寄せられています。

|

|

Case5 平和の構築 [世界各地]

紛争のない世界の実現に向けて |

紛争で荒れ果てた国や地域を立て直し、深く傷ついた人びとのくらしに安らぎを取り戻すこと・・・地球全体に関わる重要な仕事のひとつです。こうした国や地域に平和の礎が築かれ、紛争に後戻りしないことを願って、日本は、さまざまな国や地域で、平和の構築に向けた支援を行っています。

アフガニスタンの復興では、2002年1月に東京でアフガニスタン復興支援会議を開催し、兵士達の社会復帰、紛争によって大きな痛手を受けた地域共同体の再建、道路建設などの多くの分野で息の長い支援を続けています。スリランカの和平では、政府代表に任命された明石康元国連事務次長のもとで、和平が正式に成立する以前の段階から支援を進めており、2003年6月に東京でスリランカ復興開発に関する東京会議を開催しました。さらに、イラクにおいても、米軍のイラグ攻撃終結後の早い時期から、保健、教育、電力などの生活基盤の再建や人道面での困窮に対する緊急の支援を国際機関やNGOを通じて行っており、また、イラク人自身による自治組織に対する支援も始まっています。平和の構築という新たな考えに基づくこのような取り組みは、この他にも東ティモール、コソボ、シエラレオーネ、フィリピンのミンダナオ、インドネシアのアチェなどで進められており、日本のODAは、紛争にさいなまれた国や地域の人びとが安定した生活を享受できるよう、直接的な貢献を行ってきています。

|

|

|

|