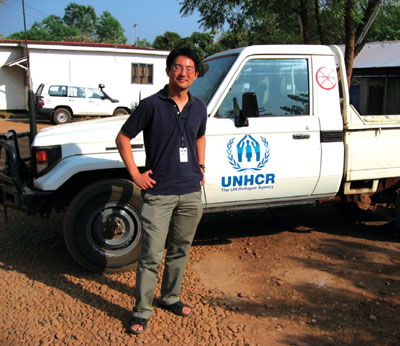

「平和構築分野の人材育成のためのパイロット事業」は、2007年度から始まった外務省の事業だ。この事業は、国内研修と海外実務研修から構成され、私はこの事業の海外実務研修の一環として、現在(2008年1月)、3年前に紛争が終結した南スーダン・ジュバの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で難民の帰還支援をしている。トラックで到着した難民の集団を右から左へと帰路につかせることもあれば、家族離散など事情を抱えた難民一人ひとりと対峙することもある。研修目的の派遣とはいえ、要求される内容はほかの職員となんら変わらず、学ぶことは多い。

特に、受益者のことを第一に考えて行動することの大切さを実感している。国連では複数の組織がかかわると物事が進むのに時間がかかる。連携の狭間で取り残されるのだ。ある難民の家族は、子供を巡る問題から故郷に帰れず、ジュバで1か月間足止めされていた。3日以内の出発が原則なので、異例の長期滞在だ。私は他部署・他組織との連絡、説得を重ねて2週間、何とか彼らの帰郷の手はずを整えた。ほっとした顔の父親との別れの握手では、インフラも産業もない南スーダンで彼ら自身が復興の礎となっていく事実を思い、感慨深いものがあった。「自分の仕事は何か」ではなく、「彼ら(受益者)のために何ができるか」というスタンスで仕事に向かうことで、自分も、また地域も報われるのだと実感した。

しかし生活環境は楽とはいえない。水道が止まれば、汲み置きのバケツ一杯の水で体を洗うこともある。出勤時にはバッテリーが弱った車のエンジンを4、5人がかりで思い切り「押しがけ」する。マラリアに倒れる同僚もいる。この事業の運営を委託された広島平和構築人材育成センター(HPC)の講師からは出発前、こうした厳しい生活で生き残っていけることを示すこと自体も、平和構築のキャリアには大切だと指摘された。

この事業の研修員となる以前、約6年半、報道記者をしてきた私にとって、今回の派遣はポスト紛争国では初めての「現場経験」となる。こうした研修で得た経験は、今後、平和構築の現場で働いていくうえで大きな財産になるだろう。現在、私の同期の日本人15人、アジア人14人の多くが、同様に各地の現場で汗を流している。5年後、10年後、彼らとともに日本の、そしてアジアの平和構築の一端を担っていきたい。

2008年1月、スーダン・ジュバにて |

「平和構築分野の人材育成のためのパイロット事業」2007年度研修員 古本 建彦 |