【

国連平和維持活動(PKO)】

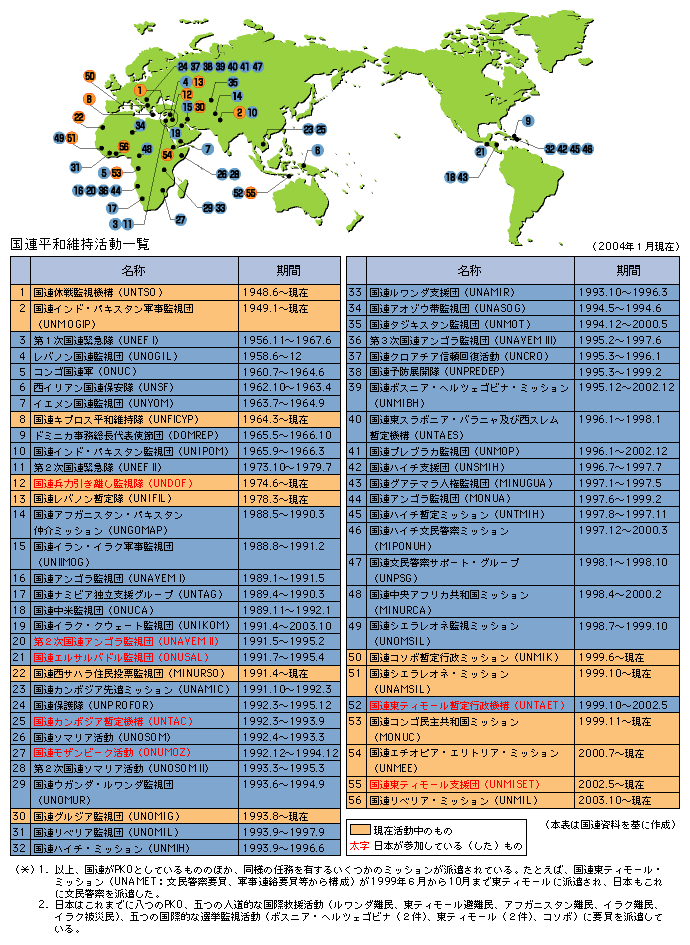

国連自らが平和と安全に直接携わる中心的な活動としては、国連平和維持活動(PKO)がある。冷戦後、カンボジアに展開した国連カンボジア暫定機構(UNTAC)の成功などを受け、伝統的な停戦監視に加え、平和執行なども含めた国際の平和と安全のための幅広い任務をPKOに与える試みがなされてきた。

旧ユーゴやソマリアなどでは十分期待に応えることができなかったが、東ティモールの平和的な独立への橋渡しを担った東ティモール暫定行政機構(UNTAET)や、コソボにおいてNATOが派遣する多国籍軍(KFOR)と共同して警察部門を中心に行政を担う国連コソボ暫定行政ミッション(UNMIK)など様々な形態のPKOが国際の平和と安全のために貢献してきている。平和の定着のための国際社会の関与のあり方には、和平努力や多国籍軍の派遣から国造りのための支援まで様々なものがあるが、平和の芽生えを定着させるというPKOの役割は引き続き国際社会にとって重要な活動である。

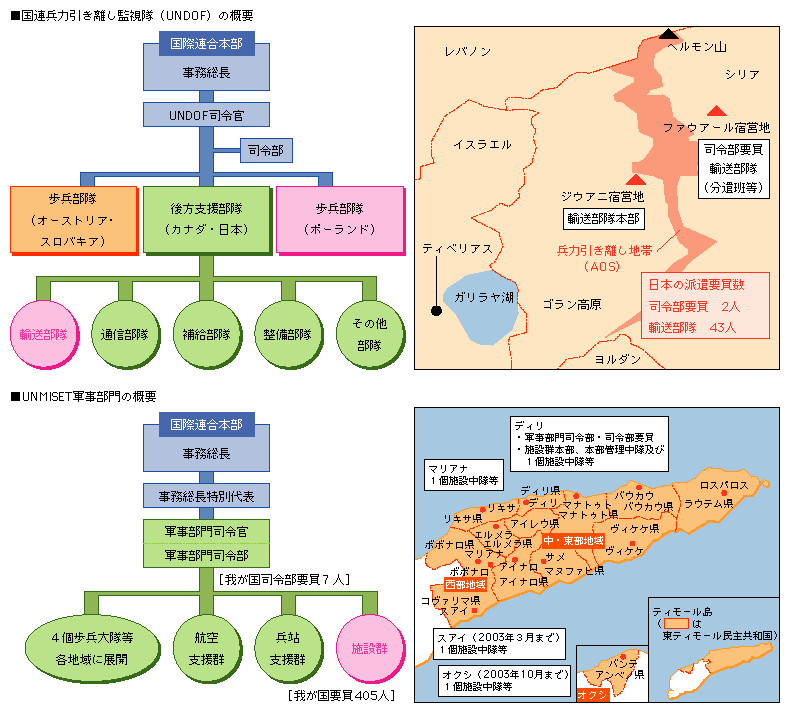

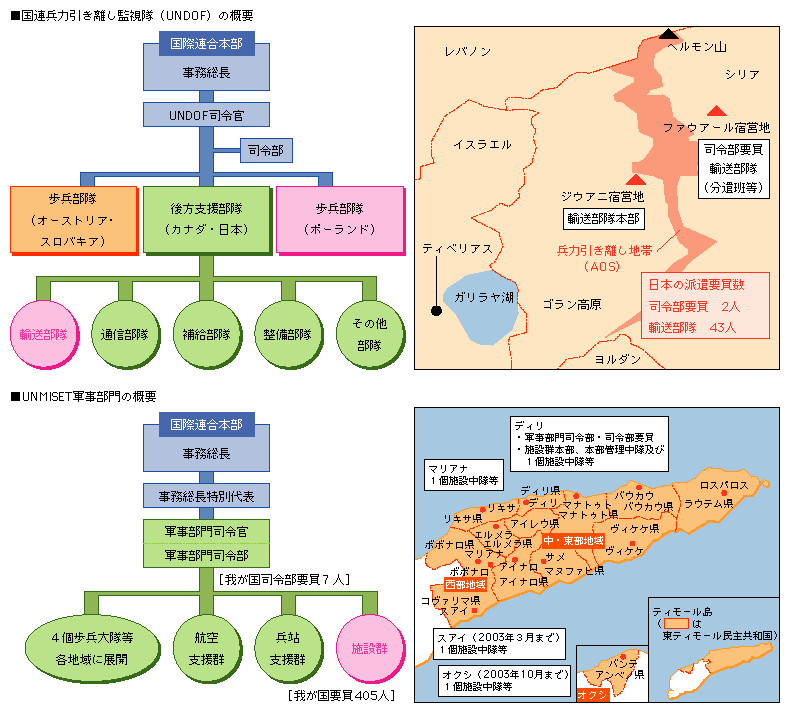

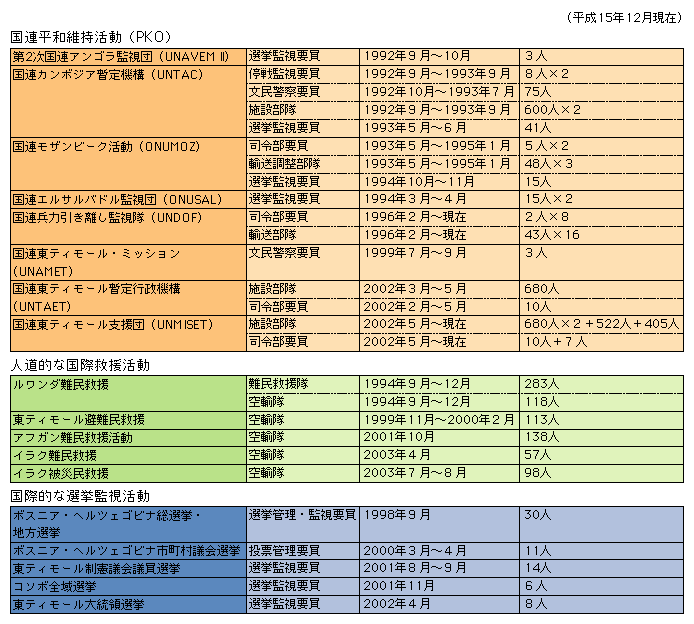

日本は、国連平和維持活動(PKO)への協力を含む国際平和協力を実施してきている。東ティモールにおいては、2002年よりUNTAETに、同年5月の独立後には引き続いて国連東ティモール支援団(UNMISET)に最大時約700名これまでに延べ2,300名の自衛隊施設部隊等を派遣し、同国の国造りに協力している。また、1996年以来、ゴラン高原における停戦の監視などにより中東和平プロセスを下支えする国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)に継続的に要員を派遣している。

さらに、2003年には、国連PKOへの参加とは別に、国際平和協力法

(注10)に基づく二つの人道的な国際救援活動を行った。2003年3月には、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)よりの要請を受け、イラクからの難民流出への対応準備として1,600人分のテントをヨルダンに空輸しUNHCRに供与した。また、7月から8月にかけては、世界食糧計画(WFP)よりの要請を受け、イタリアとヨルダン間で、イラク国内の人道救援活動に必要な資機材等約140トンの物資の空輸を行った。