4

地域安全保障

アジア太平洋地域では、政治・経済体制、文化的・民族的な多様性等を背景として、欧州における北大西洋条約機構(NATO)のような多国間による集団防衛的な安全保障機構は発達せず、米国を中核とした二国間の安全保障取極の積み重ねを基軸として地域の安定が維持されてきた。

日本は、日本を取り巻く安定した安全保障環境を整備し、アジア太平洋地域の平和と安定を確保していくためには、この地域における米国の存在と関与を前提としつつ、二国間及び多国間の対話の枠組みを幾重にも重ねる形で整備し、強化していくことが現実的で適切な方策であると考えている。

2003年を通じて、日本は、ロシア、韓国、オーストラリア、タイ等地域諸国との間で、二国間の安全保障対話・防衛交流を行い、相互の信頼関係を高め、安全保障分野における協力関係を進展させるよう努めた。また中国との間でも閣僚級の接触をはじめとする各種の対話を通じ、地域の安全保障問題について意見交換を行った。

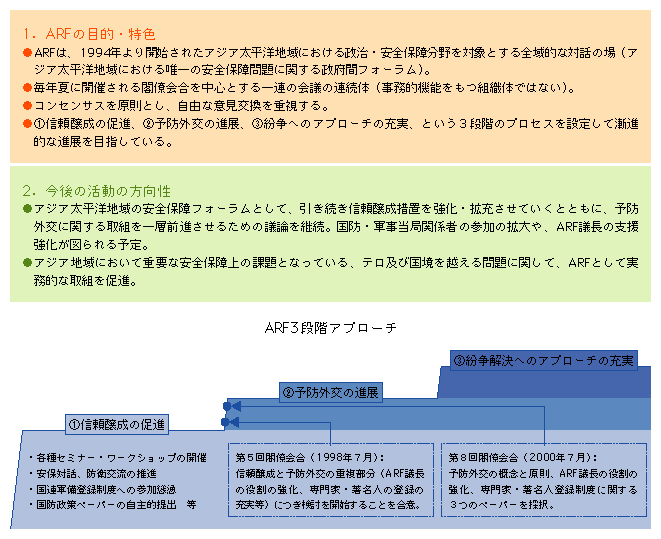

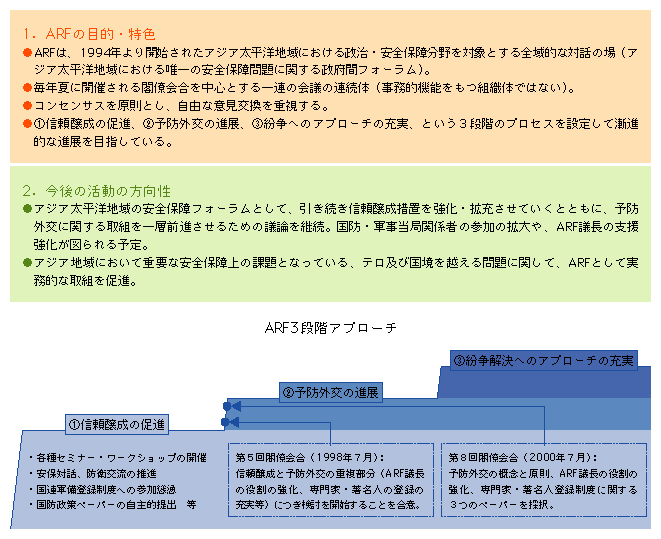

アジア太平洋地域の主要国が参加する全域的な政治・安全保障の枠組みであるASEAN地域フォーラム(ARF)は、〔1〕信頼醸成の促進、〔2〕予防外交の進展、〔3〕紛争へのアプローチの充実、という3段階のプロセスに沿って、段階的に対話と協力を進めていくことになっている。これまで、第1段階の信頼醸成の促進については、国防白書の発行、国防政策ペーパーの提出、テロ対策協力等に関する会合の開催、参加メンバーが自らの地域の安全保障の情勢認識に関して作成し、ARF議長国がとりまとめる「安全保障に関するARF年次概観」の刊行等の信頼醸成措置が実施されている。また、第2段階である予防外交の進展についても具体的取組に向けた議論が行われている。

6月にカンボジアにて開催された第10回ARF閣僚会合では、朝鮮半島情勢、ミャンマー情勢、軍備管理・軍縮、不拡散、テロ対策等、アジア太平洋地域の安全保障問題について率直な意見交換が行われた。またARFの活動について、信頼醸成の進展に満足の意が表明されるとともに、予防外交へと進めることの重要性が強調され、この観点から、議長の役割の強化、有識者の活用などに関する活発な議論が行われた。日本は、次回閣僚会合までの1年間をARFの将来について集中的に検討する期間と位置付け、今後の10年をにらんで自由な発想で議論してはどうかとの提案を行った。また中国による高位の軍関係者・政府関係者による「ARF安全保障政策会議」の開催提案が多くの国より歓迎された。

ARFは、これまで各国間の信頼醸成の促進に着実な成果を上げてきたが、今後より高い次元の協力を目指すべき時期にきている。第一に、予防外交に向けた議論の深化・促進を図ることが重要である。このため民間有識者の積極的な活用や、他の地域機関との経験の共有を進めることが有益と考えられる。第二に、信頼醸成措置を一層充実させることも引き続き重要である。この観点から、国防当局者の関与を強めていくことが重要と考えている。第三は、実務的な協力の促進である。関係当局を含む実務的な協力の慣行を定着させるため、テロ対策に関する協力をそのモデルとして推進していく必要がある。第四は、中長期的に見た組織のあり方の検討である。予防外交への移行や実務的な協力の推進といった課題を考えれば、事務局機能の必要性や会合形式のあり方に関し検討を始める時期に来ていると考えられる。

日本は、ARFが地域の安全保障にとりより意味のある、効率的な組織へ発展するよう積極的に貢献していく考えである。また、今後とも中長期的な観点から地域の平和と安定につき議論するための適切な枠組みを模索していくことが重要と考えている。