【主な中・東欧諸国情勢と日本外交】

2002年12月のコペンハーゲン欧州理事会で中・東欧諸国を中心とする10か国(エストニア、キプロス、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、マルタ、ラトビア、リトアニア)との加盟交渉が終了したことを受け、2003年には、これらの国々のEU加盟に向けてさらに準備が進められた。4月16日には、これら10か国及びEU現加盟国による加盟条約署名式がアテネで行われたが、これと前後して、新規加盟各国(キプロスを除く)では国民投票が行われ、EU加盟に対する民意が確認された。2004年1月末までに、すべての新規加盟国がEU加盟条約の国内批准手続を完了させている。さらにこれら10か国に比べて加盟交渉が遅れているルーマニア及びブルガリアについては、2007年1月のEU加盟を目標として交渉が続けられている。

また、NATOについても、2003年11月に加盟招請が決定された7か国(エストニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア)の2004年中の加盟に向けた準備が進められる一方、その他の国に対しても門戸が開かれていることが確認されており、特に「加盟に向けての行動計画(MAP)」参加国であるアルバニア、クロアチア、マケドニアに対しては、次期加盟招請に向けた改革支援が進められている。

この他にも、中・東欧諸国は、域内諸国間においても、独自に自由貿易協定(FTA)や政策協調等の取組を行っている。また、9月には、将来のEU加盟を目標とするウクライナが、カザフスタン、ベラルーシ及びロシアと共に統一経済圏の創設に合意したことが注目される。

これら中・東欧諸国に対し、日本は冷戦終結直後より、中・東欧地域の民主化・市場経済化のための支援を実施してきたほか、欧州統合の深化と拡大を見越しつつ良好な関係の構築に努めている。また、近年EU拡大により経済的にも重要性を増すEU新規加盟国に対する日本の直接投資も増加傾向にある。

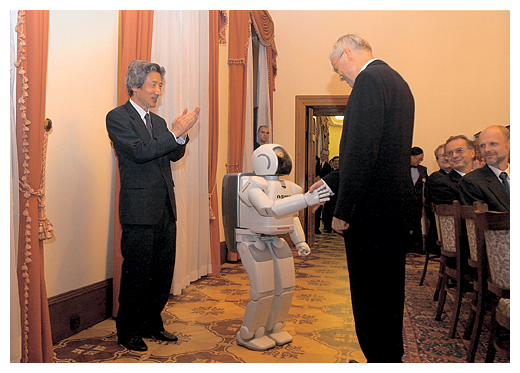

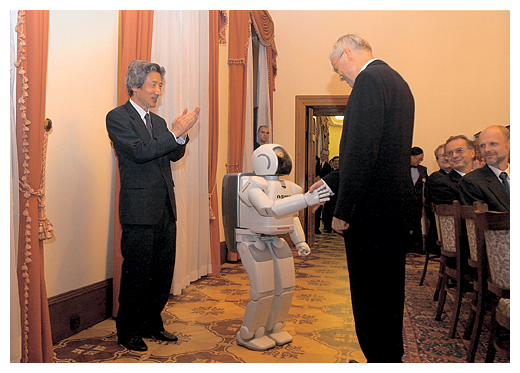

このような状況の中、2003年には日本とこれら諸国間における要人の往来も活発に行われた。8月には小泉総理大臣がポーランド、チェコを訪問し、両国との間で長期的な二国間関係のあり方を記した「戦略的パートナーシップの構築に向けた共同声明」に署名した。なお、日本の総理大臣として史上初となったチェコ訪問の際には、「ロボット」という言葉がチェコ語であることから、日本が開発した最先端の人型自律二足歩行ロボット(「ASIMO」)がロボット親善大使として紹介され注目を集めた。9月には川口外務大臣が池田外務大臣以来7年ぶりにウクライナを訪問し、非核化等での協力をはじめとする協議を行うとともに、従来にも増して幅広い交流を深める契機となった。

▼シュピドラ・チェコ首相にロボット親善大使「ASIMO」を紹介する小泉総理大臣(8月 提供:内閣広報室)