第3項 より人間的な世界への模索

真の平和は、単に紛争がないというだけにとどまらず、自由、人権、民主主義が保障され、人間的な生活を享受出来るものでなければならない。また、環境、難民、麻薬などの地球規模の問題は、国境を越えて影響が及ぶのみならず、人類の生存基盤そのものを脅かす危険性を有している。国際的な相互依存関係が一層緊密化している今日の世界においてこうした問題の解決のためには各国が個別に対応するのみでは不可能であり、国際社会が協調して対処していく必要がある。

冷戦後の世界で、ロシア、中・東欧等、その政治、経済、社会体制が民主化・市場経済の導入に向けて移行期にある諸国において改革が成功していくことは、それら諸国自身の安定と発展にとって必要であると同時に、今後の世界全体の平和と繁栄の枠組み作りの上でも不可欠である。もとより、そのような改革の成功のためには、まず各国自らの努力が必要であるが、そうした改革の過程は決して平易ではなく、移行期にある諸国では、政治・経済の混乱、保守派・民族派の巻き返しといった問題が生じるおそれもある。特に、ロシアのような大国においてそのような事態が生じれば、世界の平和と繁栄にとり大きな障害となる。したがって、特に現在のような不安定な国際情勢の中では、国際社会が協調してこうした改革努力を支持、支援し、普遍的価値に基づく世界の平和と繁栄を確固たるものにしていくことが重要である。

アジア、中南米、アフリカにおいてもこうした民主化、市場経済化に向けた努力が進められているが、必ずしもその成果は一様ではない。

アジアでは、モンゴルにおいて90年3月以来の民主化及び市場経済化への一連の過程の中で6月に初の大統領直接選挙が実施された。また、カンボディアにおいては、既に第1章で記したように、民主化に大きな進展があるとともに、市場経済化などへの取組が本格化された。ヴィエトナムにおいても、ドイモイ政策(経済自由化、開放政策)が一層推進されるなど好ましい動きが見られる。

中南米においては、92年4月に憲法一時停止措置を発動したペルーでは10月に新憲法採択国民投票などが平和裡に実施され、着実に民主化への復帰が進展している。一方、ハイテイにおいては、7月にアリスティド大統領の帰国を含む民主体制復帰を内容とする合意が成立したが、反大統領派武装集団の妨害により、同大統領の帰国は結局実現せず、事態は混迷の度を深めている。

アフリカにおいては、南アフリカで89年以来進められてきたアパルトヘイト撤廃に向けての政党間交渉の結果、94年4月に制憲議会選挙を行うことが7月に合意され、12月には暫定評議会(TEC)第1回会合が開催、黒人を含む全人種が南アフリカの統治に史上初めて参画することとなった。こうした動きを受けて、10月に国連総会において南アフリカに対する経済制裁が解除された。また、マダガスカルにおいて8月末に同国初の民主的内閣が成立し、名実ともに第3共和制が確立、ガーナにおいても1月に民政移管が完了するなど、民主化の進捗が見られた。その一方で、8月に民政移管する予定であったナイジェリアで民主化に逆行した動きが生じている。

このような情勢を受け、民主化、市場経済化への動きを支援するため日米欧を中心として国際協調の努力が行われており、例えば4月には対露支援G7閣僚合同会合が開催され、対露支援の具体的支援などの取りまとめが行われた。他方、旧ソ連、中・東欧諸国のみならず、アジア、中南米、アフリカ諸国における民主化・市場経済化の努力に対しても国際社会として十分な支援を行う必要がある。

日本は、特に政府開発援助(ODA)を通じ、移行期にある諸国、開発途上国の民主化、市場経済化の促進に努めており、ODA大綱においてもその旨明らかにしている。また、日本はそうした努力を支援するための多国間協調の枠組み作り、その中での協力に主導的役割を果たしている。例えば、モンゴルが推進している民主化及び市場経済への移行努力に対し、国際的支援を行う目的で9月に第3回モンゴル支援国会合を世銀との協力の下に開催し、また、カンボディアに関しては9月にカンボディア復興国際委員会(ICORC)の第1回会合を、さらにインドシナの3国(ヴィエトナム、カンボディア及びラオス)に対し、12月にその経済社会開発や市場経済移行のための方途を討議する「インドシナ総合開発フォーラム」の準備会合を、それぞれ議長国として開催した。アフリカ諸国に対しても、10月に東京でアフリカ開発会議を開催し、民主化及び持続的経済発展に向けてのアフリカ自身の自助努力を促すとともに、積極的支援を表明した。中南米に対しても、10月のペルーの新憲法案に関する国民投票への米州機構(OAS)選挙監視団へ参加したほか、90年に米国提唱により始まった中米支援民主開発パートナーシップ(PDD)の中で経済開発ワーキンググループの共同議長を務め、3月にはPDD東京特別会合を開催した。

2. 環 境

地球環境問題は冷戦後の国際社会が新たな平和と繁栄の枠組みを構築

森林伐採により地面がむき出しになった森林(共同)

していく上で、最も重要な課題の一つであり、その外交面での重要性は、地球的規模、多面性、国際的関心の高さの3点に要約される。

第1に、地球環境問題は、国境を越えた地球規模の影響をもっており、これに対しては、国際社会が協調した対策をとる必要がある。日本としては、気候変動、オゾン層の破壊、生物多様性の喪失、森林の破壊、砂漠化、種の絶滅の危機などの問題に対する国連、OECDなどの場を通じた国際社会の取組にあたり、積極的にイニシアティヴをとっていく必要がある。

第2に、地球環境問題は、南北問題、国際貿易問題、安全保障問題などの外交上の重要課題と密接な関連を有する多面的な問題である。

第3に、地球環境問題は、冷戦後の平和と繁栄の枠組みの構築に参画する上で、公害問題を克服し高度経済成長を遂げた日本として目に見えるイニシアティヴを発揮することが強く期待され、また、必要な問題である。

92年の国連環境開発会議(UNCED)においては、国際社会の総意として、環境の保全と開発の両立を目指した持続可能な開発の達成が重要であることが確認された。UNCEDの成果として「環境と開発に関するリオ宣言」及び「アジェンダ21」が採択され、気候変動枠組条約、及び生物多様性条約が署名された。

UNCED以降の国際社会の主な動きは次のとおりである。

第1に、UNCEDの合意事項を着実に実施していくために、第47回国連総会において国連の経済社会理事会の下に持続可能な開発委員会(CSD)が設立された。CSDは選挙により選ばれた53か国から構成される。93年6月、CSDの第1回実質会議が開催され、UNCEDフォローアップにあたり、資金問題及び技術移転の促進が重要である旨合意された。第2回CSD実質会議は94年5月に開催される予定である。

第2に、先進諸国は、ミュンヘン・サミット及び東京サミットにおいて、UNCEDの合意の集大成たる「アジェンダ21」の実施について行動計画を策定し、93年末までに公表することを約束した。日本は、国民各層の意見を取り入れつつ、G7諸国の中でも最も早く行動計画を完成させた。93年、クリントン政権の下、米国が気候変動に関する行動計画を完成させたことも注目される。

第3に、UNCEDにおいて署名された条約の批准国数が条約発効に必要な数に達したため生物多様性条約については、93年12月に発効し、気候変動枠組条約は94年3月に発効することとなる。

こうした地球環境問題の解決のための資金面から取り組むための基金「地球環境ファシリティー」(GEF)が設立された。この基金は、単に、途上国の国内の環境問題の解決を超えて、地球的な利益をもたらし地球環境問題の解決に役立つと認められるプロジェクトを支援する。具体的には、地球温暖化、生物多様性、国際水域、オゾン層の4分野を資金供与の対象分野と定めている。

その他、OECD、GATTにおける貿易と環境に関する議論、及びEU、NAFTA、APECなどにおける地域的な新たな動きは注目を要する。

日本は以上のような基本認識及び国際社会の動向を踏まえて、次に述べる5分野を中心として、国連を中心とする多国間協議、及び米国、EU等の主要国との環境政策協議を通じて、積極的に参画している。

(イ) 国際的な法的枠組みの強化

日本は地球環境の保全のための国際的な法的な枠組みの強化を重視し、国際社会における新しいルール作り及びそれらルールの確実な遵守の確保のために努力してきている。

第1に、条約作成の際の途上国と先進国の立場の調整である。途上国側は、条約作成過程などで、環境問題の原因を先進国側の経済活動に帰し、先進国は途上国に対する資金供与、技術移転でその責任を果たすべきとの主張を行う傾向が強い。日本は、UNCEDの準備過程においてそうした途上国、先進国双方の立場を考慮して粘り強く交渉を続け、気候変動枠組条約及び生物多様性条約の策定に大いに寄与した。また、94年6月を目途とされている砂漠化防止条約の起草交渉においても途上国との調整の面で、積極的中心的役割を果たしつつ、交渉に積極的に参加してきている。

第2に、途上国の条約交渉への参加経費の支援である。環境関連条約の飛躍的増加に伴い、条約交渉のための政府間会議の数が急増する中、日本は、条約を実効的なものとするためには、途上国を含む多くの国の参加が不可欠であるとの視点に基づいて、途上国の参加の支援も活発に実施してきている。

第3に、作成された条約の実施を担保していくための努力である。日本は、UNCED終了後、早急に条約の批准手続を進め、気候変動枠組条約については、先進国間で4番目、生物多様性条約については2番目に受諾書の提出を行った。また、既に発効した条約としては、オゾン層保護のためのウィーン条約及びモントリオール議定書があるが、日本はこの条約の実施のために必要な資金を供与するオゾン層保護基金に対しては米国に次ぐ第2位の拠出国となっている。

(ロ) 環境ODAの強化・拡充

UNCEDにおいて、日本は92年度から5年間で日本の環境ODAを9,000億円ないし1兆円をめどに強化、拡充する旨公約し、各国より高い評価を得た。92年度の環境ODA実績は約2,800億円であり、既に5年間の目標の4分の1以上を達成済みである。今後とも途上国との対話を通じて、きめの細かい援助政策を立案していくことが必要である。特に、途上国の自助努力を促し、長期的に効果のある途上国の社会基盤の強化、人材育成などに力を入れていくことが重要である。また、日本との関係の深いアジア地域における環境問題への取組に協力していくことも重要である。既に、インドネシア、中国において、日本の環境ODAを活用した環境センターの設立の計画が進展していることは、こうした流れに沿うものである。

(ハ) 環境関連技術の開発と対途上国移転

環境問題の解決に向けて技術の果たす役割は重要であり、環境保護と経済成長の両立を図るための関連技術の開発と対途上国移転が大きな課題となっている。日本は、この分野でもイニシアティヴを発揮しており、大阪及び滋賀に誘致した「国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター」は、開発途上国への技術移転を主たる目的とし、環境技術、情報の対途上国への発信、専門家の派遣、環境分野での途上国からの研修生の受入れなどの活動が開始されつつある。

(ニ) 「地球環境ファシリティー」(GEF)の改革

日本は、地球環境問題の解決に必要な資金をGEFに集中的に拠出し、

UNEP国際環境技術センターの大阪施設(大阪市提供)

地球全体の環境問題全体のバランスを考えながら、効果的な資金供与の戦略を立てて行くという考えから、GEFをUNCEDフォローアップのための資金問題の切札として育てるとの立場をとってきた。そのため日本はGEFの信託基金に3,400万ドルを払込み済みであり、また円借款による協調融資約1億8,000万ドルの供与を表明している。94年中頃から、次の3年間を目途に、GEF IIが開始される予定であるが、現在、GEFの改革及び増資に関する参加国会合が頻繁に開催され、GEF IIのあり方について最終的な意見調整がなされている。

UNCEDフォローアップの5原則のうち、最も長期的な努力を必要とする重要な問題は、日本国民自身のライフ・スタイル、及びものの考え方の中で環境問題をより重視していく姿勢を定着させていくことである。93年11月施行された「環境基本法」は、従来の国内の公害問題といった枠組みを越えて、地球規模の環境問題に本格的に取り組もうという包括的な法律である。「環境基本法」は、一方で、国際協調の重要性を謳うとともに、同時に国民のライフ・スタイルの変換を促している。日本が、環境問題に関する外交政策を通じ、国際社会の新たなルール作りに積極的に参画していくためには、こうした努力を一層推進することが重要である。

3. 麻薬・テロ問題

(イ) 現状

麻薬の主要生産地は世界に広く存在している。ヘロインについては、タイ、ミャンマー、ラオスの3国にまたがる「黄金の三角地帯」、及びアフガニスタン、パキスタン、イランの3国にまたがる「黄金の三日月地帯」が挙げられ、これらは、主に米国及び欧州に密輸されている。コカインについては、ペルー、ボリヴィア、コロンビアのアンデス諸国を始めとする中南米地域で大量に生産され、最近では、欧米地域のほか、日本への密輸量が急増している。

これらの生産地では、生産削減を目的とした関係国による各種の施策や努力にもかかわらず、十分削減されるに至っていない。さらに、これらの生産国、中継国における麻薬乱用が増大しており、近年では社会主義体制崩壊後の東欧、CIS諸国における麻薬乱用の急増も深刻になっており、問題を一層複雑なものにしている。

(ロ) 麻薬問題に対する国際的な取組

国際的麻薬問題に対し、各国は、従来から国連を中心として取り組んできた。90年2月の国連麻薬特別総会において、91年より2000年までの10年間を「国際麻薬乱用撲滅の10年」とし、さらに、麻薬撲滅のための国際協力推進の観点より「世界行動計画」が採択された。同計画は国連薬物統制計画(UNDCP)を中心に進められており、93年10月の国連総

深刻化する麻薬問題(AP)

会麻薬特別会合では、麻薬問題解決に資する国際協力を強化すべく、同計画履行の重要性が各国により再認識されるとともに、将来的な麻薬対策のあり方につき決議採択された。

また、国連以外の麻薬問題に対する国際的取組として、麻薬の不正資金の洗浄の防止対策を検討するための金融活動作業部会(FATF)、麻薬製造に必要な化学物質の流用の防止対策を検討するための化学物質規制作業部会(CATF)、及び先進各国の麻薬関連の援助政策などにつき協議を定期的に行うダブリン・グループなどが積極的活動を行っている。

さらに、ミニ・ダブリン・グループ会合が、麻薬生産国所在のダブリン・グループ参加国大使館の間でも開催されており、日本は特に東南アジア地域におけるミニ・ダブリン・グループ会合においてイニシアティヴを取っているほか、中南米地域など、その他の地域においても積極的に議論に参加している。

(ハ) 麻薬問題の解決に対する日本の貢献

麻薬問題が地球規模で深刻な社会問題となっている中で、日本は、アジア及び太平洋地域における協力を中心に問題解決に取り組んでいる。

92年3月には、日本が提唱した構想に基づき、バンコックにてUNDCP東南アジア地域センターが開所された。同センターは、タイ、ミャンマー、中国、さらに現在ではラオスを加えた新たな国境地帯における共同対策プロジェクトの策定を行うなど、サブ・リージョナル・ストラテジー(注)を積極的に推進した。こうした働きかけを受け、タイ等の生産国側も、麻薬問題への真剣な対応を開始しており、地域麻薬対策の好例となっている。

日本は、同センターの活動支援を含め、UNDCPへの支援を積極的に実施しており、93年度には450万ドルを拠出した。

多国間機関への協力について日本は、UNDCPへの資金協力のほか、アジア地域にて麻薬問題に携わる人造りなどに取り組むコロンボ・プラン麻薬アドバイザリー計画に対する資金協力、中南米地域で麻薬対策に中心的な役割を果たしている米州機構(OAS)や、全米麻薬乱用取締委員会(CICAD)に対する資金協力を実施している。

二国間の協力としては、93年においても、アジア・中南米地域、さらには中・東欧、CIS諸国等からも多数の麻薬対策に従事している中堅幹部を日本に招聘し、麻薬犯罪取締セミナーなどを開催し人材育成支援を推進しているほか、タイ、ラオス等に麻薬鑑識機材の供与や麻薬代替作物生産促進に資する食糧増産援助などの協力を実施している。さらに93年2月と3月には、機材を活用し麻薬鑑識にかかる技術移転を行うため専門家を派遣した。

(イ) 現状

93年も、2月のニューヨークにおける世界貿易センター爆破事件をはじめとする爆弾テロ、誘拐、暗殺、航空機ハイジャックなど様々な形態のテロ事件が依然として世界各地で発生した。中近東では、9月のパレスチナ暫定自治合意に反対する過激派の一部は占領地を中心に主としてイスラエル人、パレスチナ人和平交渉推進派を対象に引き続きテロ活動を行っている。また、いわゆるイスラム原理主義勢力が伸張し、アルジェリア等一部の国では、イスラム原理主義過激派による外国人誘拐、殺害事件が発生している。欧州、南西アジア等では、4月のロンドン・シティにおける爆破事件、7月から10月にかけて発生したトルコ南東部における外国人旅行者誘拐事件のように分離独立主義者によるテロ事件が引き続き発生している。中南米、東南アジア等では左翼過激派などによるテロ事件が依然として発生しているものの、取締まりの強化、和平に向けての努力などにより、一部を除きその活動は退潮傾向にある。

(ロ) 国際協力

テロリズムを有効に防止するための多国間及び二国間での国際協力が、法的な枠組みの整備、効果的な対策の検討と実施、情報交換などの様々な分野にわたり行われており、日本もこうした国際協力に積極的に参加している。7月の東京サミット政治宣言においては、「テロリズムは、特に国家により支援される場合、重大な危険をもたらすものであり」、これに強く反対することが表明されている。また、11月、国連安全保障理事会は88年のパンナム航空機及び89年のUTA航空機爆破事件に関し、リビアが依然として国際的な真相究明の要請に応じていないことから、リビアに対する経済制裁強化を主な内容とする決議883を採択した(日本も賛成)。

(ハ) テロリズムと日本の立場

日本は、理由の如何を問わず、いかなる形態のテロリズムにも断固反対するとの立場に立ち、テロリズムの防止に真剣に取り組んでいる。近年、海外において日本人が直接または間接的にテロリズムの脅威を受け、テロリズムの被害に遭うケースも増えている。2月には航空機ハイジャック事件で日本人3名が人質にとられ、4月のロンドン・シティでの爆破事件で日本企業事務所に物損が発生した。

海外において日本人を人質にとり政府に不法な要求をつきつけるような事件が発生した場合には、政府としては、事件解決に第一義的責任を有する当該国の政府と協力して、人質の安全救出に最大限の努力を払うことは当然であるが、同時に、国際社会における法秩序を維持し、将来同種の事件が繰り返されることを抑止するためにも、累次のサミットで確認されたとおりテロリストに対しては譲歩しないという原則にのっとり、断固たる態度をもって対処する必要がある。政府がこの基本方針を引き続き堅持していくためには、国民の一層の理解と協力が不可欠である。

なお、日本赤軍が今後何らかのテロ行動を起こすおそれも依然否定できず、日本政府としても関係諸国の協力を得て、本拠地であるレバノン・ベカー高原からの移転の動きなどその動向につき引き続き情報収集を行っている。

4. 人権・人道上の問題

(イ) 人権問題をめぐる国際情勢

冷戦後、世界における人権の尊重が、ますます国際社会の関心を集めてきている。現在は、世界各地で人権の保護及び促進が従来以上に関心を集めており、人権は普遍的なものとの認識が広まっている。国及び地域の特殊性や、歴史的、文化的及び宗教的背景に配慮する必要はあるがどのような発展段階にある国であっても人権は尊重されねばならないとの考え方が多くの国により受け入れられるようになってきている。なお、開発途上国は、「発展の権利」を重要な人権として位置付ける努力を行っており、これは自由権の保護及び促進が最も重要であるとする伝統的な考えと重点の置き方を異にする。

(ロ) 日本の人権外交

日本は、基本的人権の尊重及び自由と民主主義に立脚した社会の建設を目指して、戦後一貫して弛みない努力を積み重ねてきた。また、人権は、人類共通の普遍的価値であり、世界の平和と繁栄の基礎であるという考え方に基づき、いかなる国においても人権は尊重されねばならないとの考えから、世界各国における人権の尊重を求めてきている。具体的には、人権状況に問題がある国に対しては、機会をとらえて日本の懸念を伝えるとともに、人権状況を改善する努力を行うよう求めてきている。また、政府開発援助の実施に当たっては基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払うこととしている政府開発援助大綱に基づき、人権侵害に改善が見られない国に対しては、援助方針を見直すなどの措置を取ってきている。

(ハ) 国連の人権活動

国連は、その憲章で「人権及び基本的自由の尊重を助長・奨励する」ことを主要な目的として掲げており、国連人権委員会などを中心として、種々の人権活動を行ってきた。初期の段階においては、国際的な人権基準の設定に精力が注がれ、その後、これら基準にそって実際に人権の保護・促進を確保していくことが重視されるようになった。特に重大な人権侵害を行っている国に対する事実調査やその報告に基づき、国際社会全体としての懸念を表明する決議を採択するといったことが行われてきている。このために、また、最近では、人権分野における技術的支援の果たす役割が重要視されるようになってきており、人権分野の国連の事務局である国連人権センターが中心となり、各国からの要請に応えて、専門家を派遣して助言を与えたり、セミナーを開き公務員を訓練するなどの活動を行っている。日本は、1982年以来継続して国連人権委員会のメンバーであり、これらの人権活動の強化に貢献してきている。

(ニ) 世界人権会議

93年6月、ウィーンにおいて各国の首脳・外相クラスの出席を得て世界人権会議が開催された。この会議の目的は、人権の保護及び促進に関するこれまでの成果を再評価しつつ、国際社会が現在直面している問題について考慮するとともに、現在の状況を改善するために具体的な勧告を行うことであった。約170か国からの代表に加え、800以上の非政府組織(NGO)もオブザーバーとして会議に参加した。日本は、世界人権会議の成功のために、同会議の最終文書である「ウィーン宣言及び行動計画」の作成に積極的に参画した。この文書をとりまとめる過程で、欧米諸国等と一部開発途上国との間で意見の対立も見られたが、このような中にあって人権は普遍的なものであることを確認した文書が無投票で採択されたことは大きな成果であった。「ウィーン宣言及び行動計画」は、また、「すべての人権及び基本的自由の促進及び保護は、その政治的、経済的及び文化的制度の如何を問わず、国家の義務である」ことや、「すべての人権の促進及び保護は国際社会の正当な関心事である」ことをうたっている。また、「発展が不十分であることが、国際的に認められた人権を奪うことの正当化の事由とされてはならない」とも述べている。

(ホ) 人権高等弁務官の創設

世界人権会議では、また、世界の人権の保護及び促進を確保していく上で極めて重要であるとして、米国が強力に推進した人権高等弁務官の創設が大きな論点となった。人権高等弁務官については、1960年代より国連の人権活動の強化の手段として創設を求める動きがあったが、結局、6月のウィーン会議では、本件設置の問題を93年秋の国連総会で優先事項として検討を開始するよう勧告することとなった。これを受け、93年の国連総会では、長期間にわたる議論の末、人権高等弁務官の創設につき合意が見られた。人権高等弁務官の創設は、国連の中で人権分野の活動にこれまで以上に注意を払っていくことが必要であるとの認識に基づくものであり、日本としてもこのポストの創設をウィーン会議以来一貫して支持してきた。日本としては、人権高等弁務官が世界の人権尊重の促進のために重要な役割を果たしていけるよう、今後とも積極的な支援を行っていく必要がある。

(イ) 世界の難民・避難民問題

世界の難民数は93年9月現在約1,900万人といわれており、その数は増える一方である。従来より、アフリカ、カンボディア、アフガニスタン、パレスチナ、中米、インドシナなどの世界各地に地域紛争などに起因する多数の難民が存在していたが、91年後半からは、これらに加え、ミャンマー難民、旧ユーゴースラヴィア避難民など新たな難民・避難民問題が発生している。なお、近年は旧ユーゴーや旧ソ連地域等における従来の難民条約上の難民の定義ではとらえられない国内避難民発生とその保護・支援などの問題も国際的な注目を集めている。

こうした難民・避難民問題へ対処するためには、国連や関係国が難民発生の主な原因である紛争や災害の未然防止に努めることや紛争を平和的に解決するための外交努力を強化することが必要である。同時に、発生した大量の難民・避難民に対する救済、さらには紛争あるいは本国での迫害の危険性が消えた後の難民・避難民の本国への帰還や再定着への支援を進めていくことも重要である。

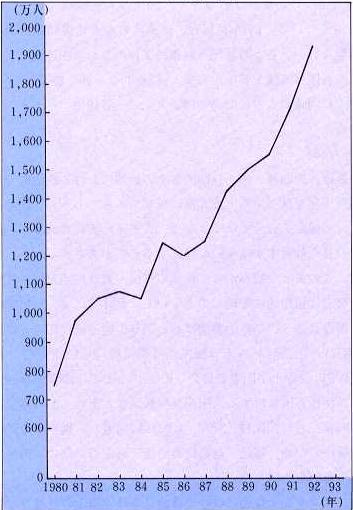

世界の難民数の推移

| 出典:UNHCR、UNRWA資料 |

(ロ) 国際社会及び国連の対応

難民・避難民問題に関しては、従来より国連が中心となって対応してきていたが、最近の相次ぐ新たな人道上の問題を前に、91年12月の国連総会において国連の緊急人道援助調整の強化に関する決議がコンセンサスで採択された。この決議に基づき緊急援助調整官が任命され、また人道問題局(DHA)が新設されるなど、国連は人道援助問題へ一層積極的に取り組んでいる。DHAは現在、国連内外の人道援助諸機関の活動の総合調整を行い、各々の難民・避難民支援のための国連統一アピールを発出して各国に支援を要請するなど、積極的な活動を展開しているが、国際社会では国連の人道援助調整機能を更に一層強化すべきとの声が高まっている。

(ハ) 日本の役割

難民・避難民問題は、中・長期的にその地域における政治的安定、ひいては国際平和を確保する上で非常に重要であることから、国際社会が一丸となって援助を行っていくことは、人道上の責務であり、国際社会の主要な一員たる日本が積極的に対応する必要がある。

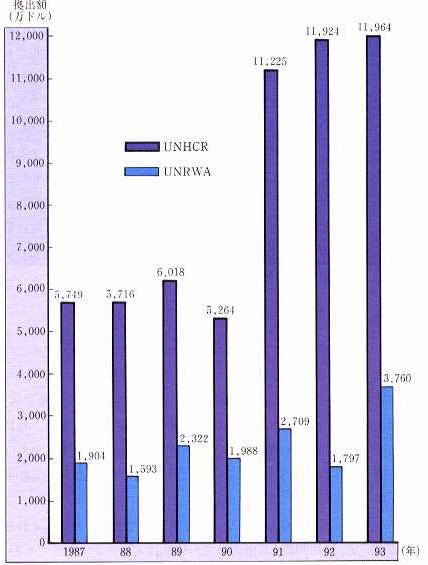

日本は、このような観点から、世界の難民・避難民問題解決に向けての国際的努力に積極的に参画してきている。具体的には、難民問題などに関する国際会議への積極的参加はもとより、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、世界食糧計画(WFP)、赤十字国際委員会(ICRC)などの国際機関を通じた資金協力及び関係各国に対する二国間食糧援助などを行っている。さらに日本は、93年11月に国際移住機関(IOM)に加盟し、世界の難民・避難民問題の解決のために難民・避難民の帰還・再定着に向けての努力を一層支援する意向を表明した。

その他、インドシナ難民については、日本は人道上の見地及び東南アジア地域の平和と安定への貢献との観点から、日本に到着したボート・ピープル(93年末現在、本邦出生子543人を含め14,290人)に対し庇護を提供しており、また、1万人の定住枠を設け本邦への定住受入れ(93年末現在9,246人)を実施している。

また、緒方貞子国連難民高等弁務官も、クルド難民問題、カンボディ

日本のUNHCR及びUNRWAへの拠出

ア難民帰還、旧ユーゴースラヴィア避難民問題など、世界の難民問題に対し、積極的な救済活動を行ってきており、こうした活躍が評価され、93年11月には94年1月からの再任(任期5年)が決定された。

こうした中、日本としても、今後とも従来以上に、世界各地の難民・避難民問題解決に向け積極的な貢献を続けていく必要がある。

(ニ) 人道面での人的貢献

難民・避難民支援の分野における人的な貢献も国際的に重要視されるようになってきており、欧米諸国では、従来より、NGOや軍隊を人道援助のために現地に派遣してきている。日本の人道援助分野での人的貢献は限られたものであったが、92年6月に国際平和協力法が成立したことにより、人道的な国際救援活動における人的貢献をも可能にする国内体制が整備された。今後この法律に基づき、政府として国連平和維持活動に対する協力と並んで、人道面での人的貢献の実績を着実に積み重ねていくことが重要である。また、同時に、日本のNGOが、十分経験を積み、アジア地域のみならずそのほかの地域でも積極的に活躍できるようになることも期待されている。

世界の人口は、93年11月現在約56億人となっており、今世紀末には64億人、2025年には85億人、2050年には100億人に達すると予想されている。人口問題は、各国の経済政策、宗教、人権とも密接に係わる問題であり、基本的には人口問題を抱える途上国の自助努力が不可欠である。特に婦人の地位の向上、母子保健の向上、貧困問題の改善などと深く係わっている問題であるので、各国の家族計画は経済・社会開発計画と有機的な関係を持った形で立案、実施されることが重要である。

こうした人口増加のほとんどは開発途上国で発生しており、これら諸国の食糧不足、雇用問題、都市への人口移動によるスラムの拡大を招き、経済・社会開発の阻害要因となっている。また、このような人口増加は、緑地の砂漠化や地球の温暖化などの地球環境問題の一因ともなっている。

このような観点より国際社会全体としての取組が進められており、89年、国連人口基金(UNFPA)及びオランダ政府の共催により開催された「21世紀の人口問題に関する国際フォーラム」において、当時45億ドルの家族計画関係資金を2000年までに90億ドルに増額することが目標として掲げられた。

開発協力との関連の側面よりは、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)において、持続可能な開発を可能とするために高い人口増加率を減速させることが不可欠であるとの合意を受けて、90年4月、「人口と開発に関するDAC会合」が開催され、人口増加減速のためには、国内的及び国際的な強いイニシアティブが必要であること、また、ドナー国と国際援助機関間の援助調整の強化が不可欠であることが合意されている。また、環境問題との関連の側面よりは、92年6月の国連環境開発会議(UNCED)においても人口問題が取り上げられ、人口増加と持続可能な開発、及び地球環境問題との密接な関係が改めて指摘され、政策立案者に対して本件関係についての認識を深めること、また、開発、環境政策の立案に際しては、人口の視点から十分な考慮がなされるべきこととされた。

このように、人口問題の解決が地球的規模の最重要課題の一つであるとの認識が深まっていることを受けて、93年7月の東京サミットにおいても、経済宣言において、94年9月にカイロで開催予定の10年に1度の国連主催の国際人口・開発会議の成功のために、協力を進めていくことが謳われた。

日本は、戦後の人口増加を経済発展の中で解決した経験を有する国として、従来より主として国連などを通じ積極的な協力を行ってきており、93年度は、国連人口基金に6,330万ドルを拠出し、この中から国際家族計画連盟(IPPF)に1,690万ドルを拠出した(いずれも世界第1位)。

これに加え、インドネシア、フィリピン、タイ、トルコ、エジプト、ケニア、メキシコ、ペルー等に対し家族計画に係わる二国間の技術協力を実施した。また、マクナマラ元世銀総裁提唱により、93年4月設立された「人口問題に関する有識者委員会」(委員長はビンタシルゴ元ポルトガル首相、日本よりは中山太郎元外務大臣が個人的資格で参加)に対しても財政的支援を行っている。さらに、日本は、国際人口・開発会議に対し実質的な貢献を行っていくために94年1月、国連人口基金、国連大学と協力して「人口と開発に関する賢人会議」を東京において開催した。

6. 国際文化交流と国際文化協力

諸外国の対日理解の深化及び日本の国際化を図る上で、国際文化交流が果たすべき役割はますます重要になっている。特に、文化面での交流や協力において日本の国際貢献を一層拡大していくことは、経済的側面に偏りがちな日本のイメージをより均整の取れたものにする上で不可欠であり、政府としても重点を置いている。

こうした国際文化交流、文化協力を強化していくため、93年10月に設置された第2次「国際文化交流に関する懇談会(有馬朗人座長)」より、94年3月末をめどに総理大臣に対し新たな提言が提出される予定である。

(イ) 海外の日本語教育及び日本研究に対する協力

近年の日本に対する関心にともない、海外において日本語を学ぶ外国人は100万人を優に越える状況となっている。日本語教育及び日本研究に対する支援は、対日関心と理解を高め、日本と諸外国との交流を促進する上で最も効果的な手段の一つであり、政府としても積極的に支援している。

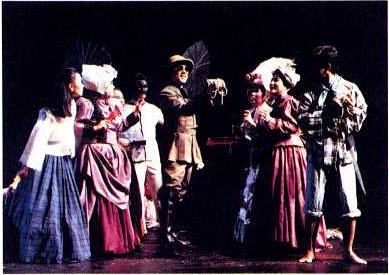

| アジア文化の紹介事業として日本で上演されたフィリピン・ミュージカル(国際交流基金アセアン文化センター提供) |

(ロ) 日本文化の紹介

総合的に日本文化を紹介していくため、政府は、展覧会、舞台芸術、音楽など各種の文化行事を国際交流基金や民間の協力を得て実施するとともに世界各地での日本文化紹介行事を積極的に支援している。

93年においては、ドイツ(ベルリン芸術週間、デュッセルドルフ日本週間)、スイス(チューリッヒ国際6月祭)などにおいて日本文化が大きく紹介され、先方の対日関心増大に大きく貢献した。

(ハ) 外国文化の日本紹介

文化交流は双方で行われることが重要との考えに立ち、政府は世界各国の文化を紹介することにも努めている。国際交流基金ASEAN文化センターのアジア文化紹介事業のほか、93年10月のアフリカ・ウイーク、在外公館とも協力し地方自治体、民間団体主催の外国文化紹介のための諸行事を様々な形で支援した。

(ニ) 人物交流

人物交流は相互理解を通じた国際交流の礎であり、政府としても、青年層から各国を代表する文化人、有識者、外交官などまであらゆるレベル・分野を対象に交流の促進を図っている。

(i) 青年・留学生交流

将来を担う若い世代の交流は重点事項の一つであり、「青年招聘計画」において年間約600人の有為の青年を招聘している。また、「JET (JapanExchange and Teaching)プログラム」において、英語圏を中心とする10か国から計約3,800人の外国青年を招致し、全国の中・高等学校や地方公共団体において外国語指導や国際交流事業に参加、地域レベルにおける相互理解の促進に役立てている。

海外からの留学生受入れについては、人材育成に寄与するとともに、日本の良き理解者として日本と諸外国との架け橋となることから、在外公館を通じた留学情報の提供及び帰国留学生による同窓会活動の支援などアフターケアに力を入れている。

(ii) 知的交流・草の根交流

国際社会の構造的変化を受けて、今後の国際協調の在り方をめぐり政府間のみならず、経済界、学界を含む各国の知識人の間でも知的対話の促進が求められており、日本もこのような場での発信機能を強化していく必要がある。

また、外交と内政が不可分のものとなりつつある今日、地域に根ざした国際交流の重要性はますます大きくなっている。そのため政府は日米間では国際交流基金日米センター(91年設立)事業、また、日欧間では93年度からの新規予算措置により、知的交流及び草の根交流の充実を図っている。

(iii) スポーツ交流

政治体制・宗教・文化の壁を越え国際親善に寄与するスポーツ分野の交流に関し、政府はオリンピック大会を含む競技大会開催に対し協力するほか、スポーツ専門家の派遣・招聘などを行っている。

(イ) 開発途上国、旧社会主義諸国に対する文化的・知的支援

(i) 人的・知的支援

開発途上国及び移行期にある旧社会主義諸国に対し日本の経験・知識に基づき人的支援を行っていくことは、今後の日本の国際貢献の中で拡大が最も望まれる分野の一つである。

そのため、留学生、青年、若手研究者、外交官の訪日研修や、国際交流基金の文化協力事業により文化分野の専門家の派遣・招聘を行うなど重点的に人材育成を図っている。特に、93年はモンゴル等の法律整備支援につき積極的な支援を開始した。

(ii) 文化無償協力

政府は、75年以来、開発途上国の文化や教育の振興を支援するために、96の開発途上国に634件、総額249億7,250万円の文化無償協力を実施してきている。92年度は、「タイ教育省に対する障害者用スポーツ器材」を含む56件の協力を実施した。

(ロ) 有形、無形の文化遺跡・文化財の保存・振興のための協力

世界の文化遺跡や文化財、各国・民族に伝えられる独自の伝統文化の中には、急激な経済発展、社会変化に伴い保存や修復が行われないまま失われてしまう危機に直面しているものが少なくない。日本は、自国の経験を踏まえ、文化の面での国際貢献としてこの分野において次のような協力を行っている。

(i) 文化遺跡の保存・修復のための協力

政府は、二国間協力に加え国連教育科学文化機関(ユネスコ)による遺跡救済国際キャンペーンに協力してきたが、89年度ユネスコに文化遺産保存日本信託基金を創設、93年度までに計1,450万ドルを拠出した。

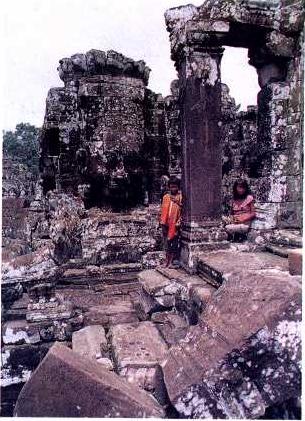

崩壊の危機に瀕するアンコール遺跡(共同)

(ii) 文化遺産保存専門家派遣・招聘

文化遺産保存には人材育成が重要であり、90年度より国際交流基金事業として文化遺産保存専門家の派遣と招聘を行っている。また、海外に流出した日本の文化財についても、日本の修復技術による協力を行っている。

(iii) アンコール遺跡救済国際会議

世界的文化遺産であり、カンボディア統合の象徴であるアンコール遺跡の保存協力を促進するために日本が提唱した国際会議が、日仏共同議長にて10月に東京で開催された。この会議には、カンボディアを含む30か国及び、事務局を務めたユネスコを含む7国際機関が参加し、各国・機関による協力の調整委員会の設置などを含む「東京宣言」が採択された。

(iv) 無形の文化財の保存・振興

伝統音楽、舞踊、工芸技術などの無形の文化財については、その保存・振興への協力が有形の文化財に比し遅れていた。政府はそうした現状に鑑み、調査団の派遣、専門家の派遣・受入れのほか、93年度にユネスコ無形文化財保存・振興日本信託基金を設立(初年度25万ドル)し、本格的支援を開始した。また、11月に主催した東アジア伝統文化の保存・振興国際会議(於東京)において伝統文化宣言を採択し、無形の文化財の振興の必要性につき世界に呼びかけを行った。

日本は、諸外国との文化交流を一層促進するため、25か国と文化協定、7か国と文化取極を締結している。93年中には、フランス、中国等の11か国と今後の文化交流の進め方について協議を行った。

政府は、国際文化交流の中核的機関たる国際交流基金を通じ、前述の各種の国際文化交流と文化協力を幅広く行っている。国際交流基金の規模は海外の主要な同種の機関と比較し、依然大きな開きがあり(総予算及び職員総数で見れば、英(ブリティッシュ・カウンシル)943億円、6,493人、独(ゲーテ・インスティテュート)270億円、3,431人、日本(国際交流基金)214億円、252人。(93年度))、今後とも予算・人員の拡充、事業内容の充実などに一層努めていく必要がある。

また、民間の国際文化交流に対する関心の高まりに応えるため、政府は国際交流を主たる目的とする公益法人のうち一定の要件を満たすものに対する寄付金について、税制上の優遇措置(いわゆる国際交流減税)も設け、民間レベルでの国際文化交流の一層の促進を図っている。

7. 科学技術に関する協力

平和で繁栄した世界に向けての模索の中で、科学技術は、新規市場の創出など経済発展の基礎として、また、環境、エイズといった地球的規模の問題の解決に大きな役割を果たすものとして、その重要性は一層大きくなっている。特に、膨大な所要資金等、より長期的かつ大規模な運営を求められる科学技術プロジェクトが増えてきている中、こうした分野での国際協力の意味は大きい。その中で、日本はその高い科学技術力を、商品開発のみならず、核融合などの新エネルギー源の開発、ミクロの世界や宇宙活動などのいわゆる基礎科学分野に活用し、各国との共同研究、研究者交流、情報交換、さらには多数国間の国際協力活動の中で積極的役割を果たしていく必要がある。

(イ) 二国間協力

日本は現在約20か国との間で科学技術協力協定を締結しており、これら諸国を中心に定期的に協議を行い、共同研究事業の選定や科学技術協力を促進する上での諸問題についての話し合いを行っている。

93年には、1月に日・EC閣僚会議の場で閣僚級の会合を含む「日・EC科学技術フォーラム」を設立することが合意されたほか、5月には米国との間で高級委員会を開催した。

二国間の科学技術に関する新規の協定としては、10月、エリツィン大統領の訪日の機会にロシアとの間で宇宙協力協定を締結した。

(ロ) 多数国間協力

日本の提唱により開始された、生体の持つ優れた機能の解明のための基礎研究を国際的な枠組みの下で推進しようとするヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム、クリーンで無尽蔵な究極のエネルギー源と言われる核融合を研究開発する国際熱核融合実験炉(ITER)計画への協力など、科学技術の分野では多くの多数国間協力が行われている。

特にその中で93年に大きな動きのあったのが、宇宙基地協力計画へのロシアの参加問題である。日本は、88年9月に米国、カナダ及び欧州宇宙機関(ESA)加盟国との間で署名された宇宙基地協力協定に従い、有人宇宙基地を地球周回軌道上に建設し、宇宙環境を利用した種々の実験、地球・天体観測を行う計画に参画している。93年9月には米露間で宇宙分野における協力に関する共同声明が発表されたが、これは将来的に宇宙基地協力計画へのロシアの参加ないし関与を視野に入れたものであった。その後、関係国間で協議を行い、12月にロシアに対して宇宙基地計画への参画を正式に招請した。

科学技術プロジェクトの巨大化に伴い、国際協調の側面が強調されているが、その代表例である米国が推進してきた超伝導超大型加速器(SSC)計画(注)が、10月資金がかかり過ぎることを理由に中止が決定されたことは、巨大な資金を必要とする基礎科学分野における大規模な計画(メガサイエンス)に対する国際協力のあり方についての議論を呼ぶところとなった。こうしたメガサイエンス計画に対して、日本がいかなる役割を果たしていくかを真剣に検討する段階に来ている。