第2項 繁栄の確保と拡大

冷戦の終結とともに米国をはじめ主要先進諸国間の関心が国内経済の再活性化に向けられる中、93年においてはウルグァイ・ラウンド交渉の実質妥結という明るい進展はあったものの、世界経済の景気回復が遅れ、また、失業者の増加が深刻化するなど全体的に不安定な様相を見せた。こうした状況の中、国際社会では、マクロ経済、構造調整、貿易、エネルギーといった分野で、世界の繁栄の確保に向けた国際協調の努力が、多国間、日米欧、さらには日米等二国間といった様々な場で行われている。これらの努力は、それぞれが世界の繁栄に向け補完的に進められていくものでなければならず、そのためには、特に、地域及び二国間での動きが関税及び貿易に関する一般協定(GATT)などの国際的制度と整合し、また、地域間、主要国間で互いの動きが透明性を持って進められていく必要がある。

93年末に、7年以上にわたり続けてきたウルグァイ・ラウンド交渉が実質的に妥結したことは、繁栄した世界に向けての国際協調(同交渉には最終的に124か国及び欧州連合(EU)が参加)の成果として今後に明るい展望を開くものとなった。ウルグァイ・ラウンドが失敗していたならば戦後の繁栄の基盤を作ったGATTに基づく多角的自由貿易体制そのものが揺らぎ、国際協調の信頼性が損なわれ、冷戦後の世界の繁栄の枠組みの構築自体も危機に瀕するおそれが強かったことに鑑みれば、その妥結は国際社会にとって極めて大きな意義を有するものである。

その意義をより具体的に述べれば、まず、ウルグァイ・ラウンドは貿易障壁の削減、撤廃などによるモノ、サービス両面での貿易拡大を通じ世界経済の活性化、発展に直接的に寄与する。GATT事務局は、ウルグァイ・ラウンド合意により2005年の時点で世界全体で年間2,300億ドルの経済利益がもたらされると試算している。

また、ウルグァイ・ラウンドの結果新たに世界貿易機関(WTO)が設立されるが、その下でダンピング防止、補助金・相殺措置といったともすれば濫用されがちな既存のGATT規律が強化され、さらにこれまで国際的なルールが存在しない、あるいは不十分であったサービス、知的所有権と

ウルグァイ・ラウンドの終結を宣言するサザーランドGATT事務局長(共同)

いった分野に新たなルールが設けられる。これは国際貿易の分野で、ルールに則らない一方的措置、灰色措置などを通じ紛争や懸案を処理する代わりに、より透明で、予見可能性のある国際ルールの下での解決がなされる枠組みが構築されたことを意味している。貿易問題は二国間で取り上げる場合どうしても政治問題化されがちであることに鑑みれば、こうした制度が構築されたことは経済面のみならず政治面からも今後の国際関係の安定的な構築に貢献しよう。

さらに、ウルグァイ・ラウンド交渉の妥結は、貿易拡大を通じて経済発展を促進していく基盤を提供するという意味で、冷戦後の最大の課題の一つである旧ソ連、中・東欧等の移行期にある諸国、開発途上国の改革努力への支援、こうした国々の国際社会への統合を一層促進することにつながる。

このようなウルグァイ・ラウンド交渉が妥結に至るまでの経緯を振り返れば、91年末のダンケル・ペーパー提示後、ウルグァイ・ラウンド交渉は、92年11月の米・EU間のいわゆるブレアハウス合意により一時妥結に向けての大きな弾みがついたこともあったが、EU内で仏が同合意に異議を唱えたこともあり、結局決着は93年に持ち越されることになった。93年4月には、米国で行政府に対する貿易交渉権限の授権に係るファーストトラック手続の延長が議会で承認され、7月の東京サミットでは、年内妥結に向けたサミット参加国首脳の決意が示された。また、東京サミットの直前には日、米、加、EUの4極の間でウルグァイ・ラウンドに関する東京閣僚会合も開催され、日本が蒸留酒(ウィスキー・ブランデー)の関税相互撤廃をオファーしたことを契機に市場アクセスに関する東京合意が成立し、その後の交渉の進展に大きな弾みとなった。その後、9月には米・EU交渉と平行する形でジュネーブの多国間の交渉プロセスも動き始め、紆余曲折を経たものの最終的には各国共に痛みを分かち合う形でウルグァイ・ラウンド交渉は12月に妥結に至った。

ウルグァイ・ラウンドの交渉が難航を極めた最大の理由は農業、サービス、モノの市場アクセスなどに関する米・EU交渉に突破口が開かれず、それが交渉全体の停滞につながるという構図にあった。EUは、ウルグァイ・ラウンド交渉が統合過程と時期的に重なったこともあり、統合の動きを優先する対応が目立った。また、米国も、ウルグァイ・ラウンドの当初こそ、サービス貿易、農業分野などで(実現可能性こそ極めて低いものの)貿易拡大の観点から見れば極めて大胆な提案を提示するなど交渉を引っ張る姿勢を見せていたが、交渉の中・終盤に至ると自国の産業利害を前面に出した姿勢が強くなった。こうして米・EU交渉がラウンドの全体の流れを左右したことには評価が分かれようが、米、EU共に最終段階では妥協して合意を受け入れたことは、米、EUといえどもウルグァイ・ラウンドの如き大規模な国際協調の試みの失敗の責めを負うことは出来なかったことを端的に示している。

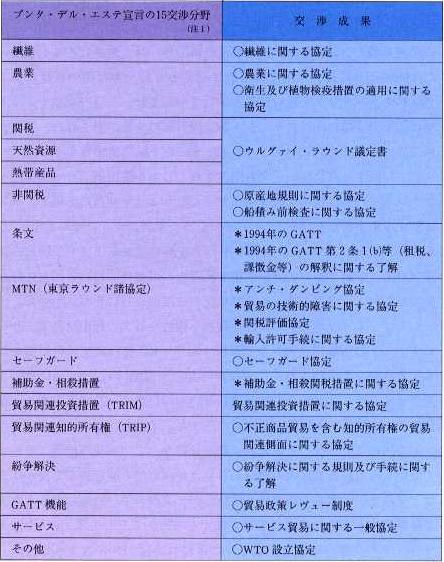

プンタ・デル・エステ宣言とウルグァイ・ラウンドの成果の比較

(注1) その他(WTO設立協定)は、ブンタ・デル・エステ宣言には盛り込まれていなかったため、分野の数は16となる。 (注2) 〇:新規協定等 *:改定

また、ウルグァイ・ラウンドでは、農業のケアンズグループ(注)のように交渉上の利害をある程度同じくする中小国がグループを作って交渉に臨み、一国では得られない大きな発言権を持ったこともその特色として挙げられる。また、途上国に関しては、これまでのラウンド交渉では途上国としての特別待遇を強く求め、交渉に積極的に参加するより主に自国にとり受け入れやすいその成果のみを享受する傾向にあったNIEs、ASEAN等の国々が分野によっては交渉に積極的に貢献していく姿勢を見せたことも注目される。

この中で日本は、コメの問題のみが関心を集めたことで「日本は米国、EUの陰に隠れている」といった批判を受けることもあったが、全体としてみれば東京閣僚会合時の東京合意成立のための貢献のほが、12月には日本にとって大きな痛みを伴う農業分野でのドゥニ調整案の受入れを決定し、交渉全体のパッケージを大きくする方向への努力を行ってきたといえよう。これは、いずれの地域経済統合にも属さず、巨大な貿易黒字を抱え、アジアに位置する唯一の先進民主主義国としてともすればその「特殊性」を誇大に宣伝されがちな日本にとって、ウルグァイ・ラウンドの妥結を通じ多角的自由貿易体制という無差別な体制が強化、拡大されることは特に大きな意義を有しているという認識に基づくものである。

今後、ウルグァイ・ラウンドによって作り上げられた貿易体制を実際に機能させていくためには、主要国の貿易政策がWTOの下に構築される国際的枠組みを通じて遂行されることが重要であり、特に日本としてはウルグァイ・ラウンド合意の実施の中で一層の透明性、客観性を有する制度、手続の国内整備を進めていくことが重要である。

OECD諸国全体の失業者数が94年中には3,500万人前後にまで増加すると予想されるなど、失業問題がますます深刻化している。このような中、失業の責任を他国に転嫁し保護主義的措置をとるような動きを牽制するためにも、主要国間の政策協調を通じて経済成長と自ら困難な構造調整を進めていくことによって、この問題を解決していくことが日米欧間の政策協調の最大の課題となっている。同様の問題意識は、「雇用と成長」の問題が名実ともに主要なテーマとなった東京サミット経済宣言において、インフレなき持続可能な成長を促進するための経済政策と労働市場の効率性の改善をはじめとする構造改革という「二面戦略」という形で明らかにされている。また、OECDにおいては、92年より雇用失業問題に関する包括的研究が進められているが、総合的な分析と労働市場の柔軟性を高めるなどの構造調整に重点を置いた政策的方向性を示した中間報告(93年6月)を受け、最終報告が出され、94年のナポリ・サミットにも報告されることとなっている。さらに、欧州連合(EU)においても、2000年までに1,500万人の雇用を創出するため、主としてミクロ面での雇用政策を示した「成長、競争力、雇用のための中期戦略に関する白書」が93年12月の欧州理事会に報告されるなど、失業削減に向けた政策についての検討が続けられている。また、94年3月には、雇用・失業に関するG7ハイレヴェル会合が米国で開催されることとなっている。失業問題の根本的解決のための構造調整は時間を要する課題であり、OECDなどでの作業とこうした国際会合を連携させつつ、それらの成果をもとに各国がそれぞれ構造調整を進めていく必要がある。

さらに、こうした当面の課題に加えて、世界経済の急速なグローバル化の進展に伴い、異なる政策分野の相互関連の調整や、従来は国内政策と考えられていた分野での国際協調という新たな分野の問題への取組が必要となってきている。北米自由貿易協定(NAFTA)における環境あるいは労働条件にかかわる規定は、このような観点からも注目されている。また、多数国間の場でも、OECD及びGATTにおける貿易政策と環境政策の相互両立性を向上させるための検討、OECDにおける貿易政策と競争政策との関係についての検討などは、このような課題への取組として重要な意義を有するものである。

93年は、EC市場統合の進捗と欧州連合(EU)の発足、北米自由貿易協定(NAFTA)の発効、アジア太平洋経済協力(APEC)初の経済非公式首脳会議の開催など、地域統合、地域協力の動きが引き続き活発に見られた。

地域統合、地域協力などの動きはともすれば域外国に対し透明性を欠きがちであり、特に、関税同盟、自由貿易地域といった制度的な地域統合は域内国と域外国の差別的扱いを必然的に生じさせる。無差別を基本とする多角的自由貿易体制の中でいかにこうした地域的動きを進めていくかは、当事国のみならず、今後の世界の繁栄の枠組みを構築していく上でも、重要な課題である。そうした認識の下、日本は、これまでも地域統合、協力はGATTに整合し、域外国に差別的な影響を及ぼさず世界の繁栄に資するものでなければならないことを主張してきている。

アジア太平洋地域では、EU、NAFTAのように、まず制度的な枠組みを構築して、その中で経済統合を進めていくアプローチとは異なり、制度的枠組みを設けず柔軟で緩い協力が行われている。これは、経済体制や発展段階が異なり、あるいは文化や宗教といった社会的側面でも多様な諸国からなる同地域では、開かれた多角的自由貿易体制の下、国境を越えた自由な経済活動を促進していくことこそ、現在の同地域の経済活力を維持・強化し、それがひいては世界経済の成長と発展に貢献していくという認識に基づいている。

こうした認識の下、APECは、11月の閣僚会議において、ウルグァイ・ラウンド交渉の年内成功裡の終結を呼びかけた宣言及び声明を発出するとともに、域内における貿易・投資政策の討議及び自由化の推進のための貿易・投資委員会の設置に合意した。また、アジア太平洋地域の首脳が初めて一堂に会した経済非公式首脳会議では、世界経済の成長センターとしてのこの地域の役割、貢献及び協力のあり方について議論が行われ、「世界の人口の4割、そのGNPの5割を占める」この地域は、「世界経済にとって重要な役割を果たし、経済成長と貿易拡大の途を率先していく」ことがその声明において謳われた。

APECは発足してわずか5年であり、発展途上にあるが、上記の貿易・投資委員会の設置や非公式首脳会議の開催により、新たな段階に入りつつあるといえる。すなわち、地域の多様性や開放性を保ちつつ着実な成果を挙げることへの期待が高まっている。このような時期にあたり、日本としての、APECに対する基本理念を明らかにすべく、APEC閣僚会議及び経済非公式首脳会議の場でAPECの五原則として、

(あ)多様性の尊重と協力の漸進的推進、 (い)交渉ではなく議論を通じての共通意識の形成及び共通目標の追求、 (う)GATTとの整合性の確保、 (え)「開かれた地域の協力」の追求、及び、 (お)域外との一層の意思疎通、 |

を発表した。また、急速な経済発展を遂げつつあるこの地域においてインフラ整備、環境、エネルギーなどの問題の解決も大きな課題であり、日本はこうした地域的課題の解決に向けて、経済成長、エネルギー需給安定、及び、環境保全を三位一体として達成するためのアクション・プログラムの策定など様々な具体的提案を行っている。また、世界全体の繁栄の維持、発展のためにこの地域としていかに貢献していくかという課題は、今後この地域として真剣に考えていかなければならない課題であるが、その中でアジアの先進民主主義国としての日本の役割が今後ますます重要であり、95年には、日本がAPECの議長国に就任することもあいまって、日本としてAPECへの貢献を強化していく必要がある。

こうした多国間の政策協調とともに、日米包括経済協議をはじめとする二国間の協議も活発に行われている。二国間の協議は、ともすれば透明性を欠き、第三国に対して悪影響を及ぼすような形で解決が図られるのではないかとの疑惑をも引き起こし得る。それを防ぎ、二国間協議の成果を世界全体の繁栄に繋げていくためには、二国間協議を行っていく際に、協議の結果が第三国へも最恵国待遇ベースで恩恵が及ぶこと、GATTなどの国際ルールと整合していること、数量目標の設定など管理貿易アプローチをとらないことなどを遵守していくことが必要である。日米包括経済協議は、マクロ面、政府調達、及び自動車など個々の構造・セクター別問題、地球的規模の協力とその対象は多岐にわたるが、それが故に以上の原則を「運営の基本原則」と特に明示した上で協議を行っている。

冷戦の終結、中東情勢の進展により、エネルギーに関する国際的関心は緊急時の供給確保から、次第に、地球規模でのエネルギーの需給問題、化石燃料の消費に伴う温室効果ガス排出などの環境問題といったグローバルであり、長期的な課題に移りつつある。それに伴い国際社会の対応も、近年エネルギー消費の伸びの著しい中国などの途上国、移行期の諸国を含めた取組が求められている。93年6月の国際エネルギー機関(IEA)閣僚理事会でも、こうした動きを踏まえて、IEAの新しい共通目標を採択し、日本等のイニシアティヴにより、エネルギー面での中長期的目標に合致するような政策の枠組みづくりの大筋が示された。

また、資金不足から停滞を続けている旧ソ連、中・東欧諸国のエネルギー部門については、同部門における投資・貿易を促進するための枠組みとして、政治宣言である欧州エネルギー憲章が91年12月、非欧州先進国を含む49か国により署名され、現在は同憲章実施のために法的拘束力を持つ「憲章条約」とエネルギー効率と環境、石油、天然ガスの3部門について具体的協力内容を規定する「個別議定書」の制定を目指し交渉が行われている。日本もエネルギー問題のこうした世界的な側面の広がりの中で、同交渉に積極的に参加している。

近年の公海漁業規制強化の動きを反映し、11月のFAO総会で漁業資源管理に係わる条約が相次いで採択され、また、ベーリング公海漁業についての新たな条約作成交渉も行われている。こうした中、捕鯨をめぐる環境は引き続き厳しく、5月に京都で開催された第45回国際捕鯨委員会(IWC)年次総会では、92年に引き続き仏による南氷洋サンクチュアリー(鯨保護水域)提案が審議された(結果は継続審議)が、他方で日本が提案した大型鯨の回復のための調査に関する決議が全会一致で採択されるなど一定の成果も得られた。

日本は、世界全体のGNPの約15%、貿易額の約8%を占めるなど、世界経済の主要な担い手として、その持続的成長を確保するための役割を主要国との政策協調の中で率先して果たす必要がある。93年は、日本経済の低迷が続いたが、こうした中、日本政府は、内需主導型のインフレなき持続的成長を確保するとともに、対外不均衡を是正していくため、財政、金融面での諸措置に加え、規制緩和などの促進を通じて、より民間の活力が引き出せる経済構造に向けての変革努力を行った。

具体的には、4月には過去最大規模となる総事業規模13兆2000億円(名目GNPの約2.8%に相当)の「新総合経済対策」を実施した。この経済対策では、公共事業の実施において、前倒しや手続の簡素化により、出来る限り速やかに多くの発注が行われるように図るとともに、幅広い分野に多面的な投資を実施するなど、その即効性にも最大限配慮した。さらに、8月に成立した細川新政権の下で、引き続き厳しい経済情勢への対応と調和ある対外経済関係の形成のため、9月に、追加的な景気刺激策として規制緩和と円高差益の還元のための諸措置を含む「緊急経済対策」を打ち出した。

また、構造改革を検討するため細川総理大臣の私的諮問機関として設置された経済改革研究会(いわゆる「平岩研究会」)は、12月の最終報告の中で、経済改革の目標として、創造性と活力、生活者優先とともに、内外に開かれた透明性、世界との調和の四つを定め、これらの目標を達成するため、(あ)強力な第三者機関の設置を含む規制緩和の実施、(い)内需型経済と知的・創造的活力に富む経済の形成、(う)少子化・高齢化社会の総合的福祉ビジョンの策定と男女が共に創る社会の形成、(え)世界に「自由で大きな市場を提供し、かつ多角的海外支援を実施、(お)財政構造の改革と金融・資本市場の活性化の五つを柱とする政策提言を行っている。同研究会はこうした提言を実りあるものとするため、実施体制の整備と改革に向けた具体的な方策についてのフォローアップの重要性を指摘するとともに、国内だけでなく米国をはじめとする海外諸国の理解と協力を求めることが不可欠であるとしている。

さらに、金融面でも、2月に第6次公定歩合引下げ、更に9月には第7次引下げで、日本の公定歩合は過去最低の1.75%となった。

2. 開発途上国問題

国際社会の構造的変化が進んでいる中で、開発途上国経済の安定的成長は、世界全体にとり重要な要素を占めている。開発途上国は、世界経済の約3割を占めており、また、環境問題を始めとする地球的規模の問題、さらには、地域紛争の原因の多くが開発途上国における貧困、あるいは経済不振と関係していることに鑑みれば、国際社会として、開発途上国の抱える種々の問題の解決に積極的に取り組む必要がある。

特に、東西冷戦の終結により、イデオロギーの問題から離れて対話を進め、協力を行い得るようになったこと、また、開発途上国の側で、建設的対話を重視する姿勢が示されてきていることにより、開発途上国問題の本格的取組を行い得る環境も醸成されてきている。

このような考え方から、日本は7月の東京サミットにおいて多様な開発途上国の発展段階に応じたきめ細かい支援とともに、援助のみならず貿易、投資の促進、債務問題への対応を組み合わせた包括的な取組を行うことを提唱し、他の参加国よりも支持を得た。また、同サミットの機会には、非同盟首脳会議の議長であるスハルト・インドネシア大統領と宮澤総理大臣、クリントン米大統領との間で、各々このような問題についての意見交換が行なわれた。また、アジア太平洋地域を中心に経済的に成功しつつある開発途上国の中には、他の開発途上国を援助する動きがでており、このようないわゆる「南南協力」の動きを奨励、支援することも重要である。

経済基盤の弱い開発途上国の多くは、依然として一次産品に外貨収入の大きな部分を依存している。このような状況の下で、近年の一次産品価格の低落はこれら諸国の輸出所得の大幅な減少をもたらし、これらの国々の経済に深刻な影響を与えている。従って、一次産品貿易の活性・安定化は開発途上国経済の発展・成長にとり非常に重要な問題となっている。

こうした状況を踏まえ、日本はフランスとともに、93年の東京サミットの際に、一次産品の国際市場指向を通じた加工度の向上、市場開拓などの開発途上国の自助努力支援のため、今後の協力のあり方を提言するための共同イニシアティヴをとることに合意し、そのための作業を進めている。

開発途上国の累積債務問題は、全般的に見れば改善されてきているが、サハラ以南のアフリカ諸国をはじめとして債務返済能力の回復が遅れている国も多く、依然として国際社会の重要な課題である。

この問題の解決には、債務国自身が健全な経済政策運営・構造調整などの着実な実施により経済再建に真剣に取り組むことが不可欠である。先進国は債務国のそうした自助努力に対し、債務削減を中心とする各種支援の枠組みを実施しているが、同時に資金供給の拡充や持続的経済成長の維持、市場アクセスの改善などを含む包括的な施策により支援することが必要である。

日本は、開発途上国への資金供給拡大のため、93年6月にODAの「第5次中期目標」に、輸出入銀行ローン、輸出保険などのODA以外の資金協力を併せた「開発途上国への資金協力計画」を発表するなど、開発途上国全般の経済再建・開発の支援を強化してきている。

(4) DNMEs(注)との対話

東アジアをはじめ近年高い経済成長を達成しているいくつかの開発途上国が世界経済における責任あるパートナーとなることは、世界経済の成長にとっても重要であり、国際社会はその順調な発展を一層支援していくべきである。

そうした支援の一環として、日本のイニシアティヴに基づき、OECD加盟諸国とアジアNIEs(韓国、香港、台湾、シンガポール、タイ、マレイシア)、経済の発展が進むラテン・アメリカ4か国(アルゼンティン、チリ、ブラジル、メキシコ)との間で対話が行われている。この対話により、先進国と先進国に近づきつつある開発途上国との間で貿易・投資政策や経済政策などについて相互理解が促進され、大きな成果が上がっている。

3. 政府開発援助(ODA)を通じた貢献

(イ) 援助をめぐる環境の変化

日本は政府開発援助(ODA)を国際貢献の最も重要な柱と位置づけ、その量的な拡充、強化を図ってきている。その結果、日本の92年のODA実績は113億3,200万ドルとなり、今や世界有数の援助供与国となっている。

冷戦終結後、世界では、旧社会主義諸国の民主化、市場経済化への移行努力への支援、環境、人口、難民などの地球的規模問題の増大など資金需要が増大しており、従来よりの伝統的な開発途上国支援と合わせ、援助資金に対する需要が拡大かつ多様化している。こうした中、日本に対する期待はますます高まってきており、日本の役割はこれまで以上に重要になってきている。93年7月の東京サミットにおいても、日本は開発途上国問題を主要議題とし、開発途上国からの要望にも配慮し、開発途上国支援の重要性を改めて確認することに主導的役割を果たした。

(ロ) 新たな時代の要請への対応

援助においても、近年の国際社会の変化を踏まえ、常に援助政策を見直し、新しい時代の要請に柔軟に対応していく必要がある。具体的には、第1に、環境問題、人口問題及びエイズ問題など緊急かつ地球的規模の問題は国際社会全体の取組の中で日本としても援助を通じ積極的に寄与できる分野である。特に、人口・エイズ分野については、94年度から2000年度までの7年間で総額30億ドルをめどに積極的に協力を進めるこ

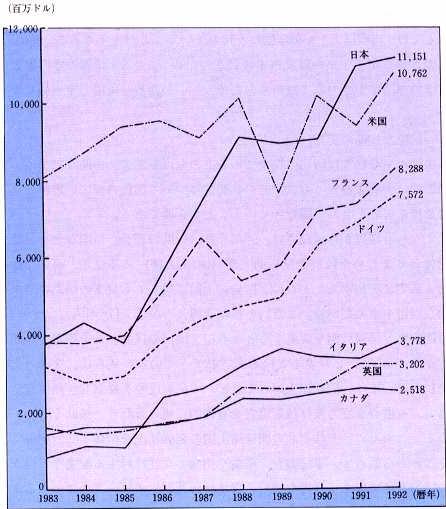

DAC主要国のODA実績の推移(支出純額ベース)

出典 :93年DACプレス・リリース :92年実績は日本以外は暫定値を使用。

とを新たに打ち出した。第2に、後述するように冷戦後の世界においては民主化、市場経済化を積極的に支援することが特に重要である。第3には、援助から卒業した国、あるいは卒業間近の開発途上国と協力、連携を図りながら、発展段階のより低い開発途上国を援助する「三角協力」もしくは「南南協力」を積極的に支援していくことが重要である。既に、日本はカンボディアの難民再定住促進のため、ASEAN諸国の専門家と日本の専門家が協力して技術協力を行う、いわゆる三角協力を実施している。

(ハ) 的確な援助の実施

援助の主な財源は国民の税金であるとの原点を踏まえ援助を効果的、効率的に実施するとともに、その必要性について国民の幅広い理解と支持を得る努力をより一層行っていくことが必要である。

こうした観点から、政府は、92年6月、援助の理念、原則などを包括的にとりまとめた政府開発援助大綱(ODA大綱)に基づき、適切な援助を着実に実施するとともに、開発途上国に対しても日本の援助の効果的な利用を求めている。また、各種年次報告の公表、「国際協力プラザ」の開設など情報公開を促進するとともに、国民の援助参加を推進する観点から、NGO(注)に対する支援を充実してきている。さらに、援助の実施に当たっては、開発途上国のそれぞれの発展段階を勘案し、無償資金協力、有償資金協力及び技術協力を有機的に組み合わせた援助を行っている。このため、それぞれの開発途上国の発展状況を全体として把握することから始めて、事前調査、環境や開発と女性に対する配慮など個々の協力案件に関する詳細な検討、事後評価及びフォローアップに至るまで、きめの細かい援助を行っている。

(ニ) 国益に資する援助

援助を行うに当たって見落としてはならないことは、開発途上国に対する援助は、相手国の経済開発や福祉の向上に寄与する点に加えて、中・長期的観点から日本の国益に資するものであるということである。

特に、平和憲法の下、日本では、ODAは他国以上に重要な国際貢献の柱となっており、援助以外の分野における外交努力とあいまって開発途上国の経済発展へ寄与し、二国間の友好関係を増進させるとともに、日本の外交の基本的姿勢に対する国際社会の信頼を高め、国際場裡における日本の重みを増すことにつながっている。近年、日本が、カンボディア復興国際委員会(ICORC)第1回会合、アフリカ開発会議、モンゴル支援国会合などの国際会議を開催するなど援助分野におけるイニシアティヴを特に発揮してきているのは、まさにこうした観点からである。

(ホ) 開発援助委員会(DAC)(注)での議論

93年12月のDAC上級会合(年1回、各メンバー国の援助政策の最高責任者が集まる)で、DAC統計対象国リストが見直された。これは、東西対立に基づく援助動機の喪失、地球規模の諸問題への対処の必要、援助供与諸国の財政難、一部途上国の目覚ましい発展などの援助を取り巻く状況の変化を反映したものである。

DACは、従来援助対象の開発途上国リストに基づき、DACメンバーのODA実績の統計を作成してきたが、このリストは多くの国々にとりODA供与の判断基準となっていた。日本は環境援助や技術移転など、ある程度成長し始めた国の開発に伴う歪みを是正する協力も軽視できないとの考えを強調し、ODAの対象国を絞りこみ過ぎないよう主張した結果、以下の合意に達した。

(i) 新DACリストは、従来の「開発途上国・地域リスト」(第I部)及び新たな「移行期にある国・地域のリスト」(第II部)の二つの部分からなる。

(ii) 第I部の国々に対する援助がDAC統計上ODAとして扱われる。コーカサス3か国(アルメニア、グルジア、アゼルバイジャン)も94年1月より第I部に掲載される。

(iii) 第II部には、94年から中・東欧と旧ソ連の主だった国が掲載される。また96年から第1部の国でもある程度発展したと認められる開発途上国は第II部に移行させる。第II部への移行の基準は、世銀の基準による高所得国(92年統計で1人当たりGNPが8,355ドル超の国)であることとする。ただし、95年末までに、1人当たりGNP以外の要素(購買力平価、UNDPの人間開発指標など)を考慮した複合的な新基準を検討し、96年からこれを適用する。

ODA大綱においては開発途上国の軍事支出の動向や民主化、市場経済移行の努力などに十分注意を払いつつ援助を実施することをはじめ四つの原則(注)が定められている。日本は、この四原則をもとに、相手国の要請、経済社会状況、二国間関係などを総合的に判断の上、援助を実施することとしている。これらの原則については、開発途上国との間での要人会談、経済協力に関する二国間協議の場で繰り返し説明し、開発途上国との政策対話を進めている。

日本は、これらの諸点に照らして好ましい動きを示している国に対しては、積極的に援助を実施していくが、逆にこのような対話にもかかわらず好ましくない動きがある場合には、当該国に対する注意喚起や援助方針の見直しという形で対応している。

例えば、日本は、ケニアにおいて政府による人権抑圧、経済改革の遅れや汚職などに対して内外の批判が高まったため、特に国際収支支援のための援助を見合わせていたが、その後民主化、経済改革などに関して進展が見られたことを踏まえ、93年10月、「輸出促進計画」に対する円借款を世銀との協調融資として供与した。また、マラウイについても人権問題などへの懸念から92年5月以降新規の国際収支援助が供与されていなかったが、国民投票が平和のうちに行われるなど事態の改善が見られ、93年9月、日本も国際社会と協調しつつ援助の再開を決定した。ヴィエトナム、カンボディア、モンゴル、中央アジア諸国、エル・サルヴァドル等の国についても好ましい動きが見られ、経済開放と民主化を促進することを目的としてモンゴル支援国会合、カンボディア復興閣僚会議、カンボディア復興国際委員会の開催のためにイニシアティヴをとるなど積極的に支援を行っている。一方、著しい人権侵害や民主化プロセスの停滞が見られるスーダン、ハイティ等の国々については援助方針を見直し、緊急かつ人道的な性格の援助にとどめている。

「環境と開発の両立」に関しては、日本は、国連環境開発会議(UNCED)で92年度から5年間で環境ODAを9,000億円~1兆円をめどに大幅に拡充・強化することに努めると公約した方針は着実に実行されてきており、92年度においては約2,803億円の実績をあげた。さらに、日本は89年より中南米、東南アジア、東アフリカ等の開発途上国へ環境に関する政策対話ミッションを派遣し、適切な環境案件発掘に努め、援助の実施に結びつけてきている。同時に開発途上国自身の環境問題対処能力(環境管理制度、技術力など)の向上をはかるための人材育成なども行っている。開発を目的とした援助案件の実施に際しても、その案件が周辺の環境に与える影響に十分配慮するという、いわゆる環境配慮を行っていくことが重要であることより、これを実施している。

今後とも自らの経験を踏まえ、日本はその技術やノウハウなどを活用しつつ最重要課題の一つとして環境ODAを実施していく考えである。

ODAの量の拡充と質の改善の面で多くの実績をあげた第4次中期目標をほぼ達成し、終了したのを受け、厳しい財政事情の下ではあるが、国際社会における日本の地位にふさわしい国際貢献を行っていくために、93年から97年の5年間を対象とする第5次中期目標が93年6月に策定された。

第5次中期目標では、まずODAの更なる量的拡充を図るため実績総額を5年間で700~750億ドルとするよう努めることを表明した。これは、第4次中期目標の40~50%の増加額となっている。また、援助に関する国際比較の指標として国際的に認識されているODAのGNPに対する比率については、92年実績においては、日本は0.30%であり、DAC加盟21か国の平均0.33%を下回るものとなっている。そのため、第4次中期目標に引き続きその着実な改善を図ることとしている。

次に質的改善について強調されなければならないのは、いわゆる贈与比率やグラント・エレメント(借款条件が商業ベースの借款に比べ、どの程度緩和されているかを示す指標)の問題である。日本の場合は、従来より改善を図ってきてはいるが、依然として他の援助国より低い水準にとどまっているのが現状である。そのため、無償資金協力、技術協力といった贈与部分の拡充強化が盛り込まれている。また、前述したとおり、開発途上国の多様性、援助形態間の有機的な連携などを図ることとしている。

援助分野の面では、ODA大綱の重点分野をも踏まえ、環境、人口など地球的規模の問題や基礎生活分野、人造り、経済社会基盤(インフラストラクチャー)の整備などがあげられている。特に環境分野の援助については、環境と開発の両立に向けた開発途上国の自助努力を支援するため、有償資金協力、無償資金協力の対象とならない開発途上国に対しても、これらの援助を行うなど弾力的な実施を行うこととなっている。

さらに、相手国国民のニーズに則したきめ細かい援助を実施していくためには、入念な事前調査や相手国政府との密接な対話・意見交換などが重要である。そのためには、援助要員の拡充・強化を中心とする日本側での実施体制の整備を図る必要がある。具体的には、(あ)援助要員の拡充、(い)案件発掘・形成機能の強化、(う)事前の調査を含む各種調査の一層の拡充、(え)地域研究・開発政策研究の充実とともに、評価活動の充実などが盛り込まれている。また、援助の効果的、効率的な実施を図るために、開発専門家、民間コンサルタントなどの援助関係者の育成、地方公共団体、民間団体、NGOなどとの連携の強化を目指している。

(イ) 技術協力

「顔の見える援助」が求められている今日、技術移転を通じた人造りによって開発途上国の国造りに貢献する技術協力が果たすべき役割は大きい。政府ベースの技術協力は、主として国際協力事業団(JICA)を通じて実施しており、研修員受入れ、専門家の派遣、機材供与、プロジェクト方式技術協力、開発調査(注1)、開発協力(注2)、青年海外協力隊の派遣、青年招聘事業、国際緊急援助隊の派遣といった種々の形態で行っ

|

マレイシア・コンドミニアム倒壊被害に対し派遣された 日本の国際緊急援助隊(国際協力事業団提供) |

ている。日本の技術協力の実績は92年には21億3,000万ドルに達したが、ODA全体に占める技術協力の割合は他の援助国に比べて低い水準にとどまっている。

今後とも、開発途上国からの多様な需要に対して迅速かつ柔軟に対応し、技術協力の質的向上とともに量的拡大を図っていくためには、援助実施体制の強化と援助に携わる人材の育成が必要である。

(ロ) 無償資金協力

無償資金協力は、被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する形態の援助であり、基礎生活分野、人造り分野を中心とした開発途上国の様々な開発ニーズに応えることのできる援助である。無償資金協力には一般無償援助(注) 、水産無償援助、災害緊急援助、文化無償援助、食糧援助、食糧増産援助の形態がある。

無償資金協力予算は、この協力に対する開発途上国及び他の主要援助国の期待の高まりを反映して拡大してきた。93年度の無償資金協力予算(当初予算)は総計2,431億円となっており、10年前と比較すれば、その規模はおよそ1.6倍となっている。

日本のODAについては、贈与の比率が低いことが指摘されてきており、今後、量の拡大のみならず、質の一層の向上を図ることが大きな課題となっているが、無償資金協力はそのための重要な柱である。

92年10月には東京でアフリカ開発会議が開催されたが、日本は、水不足に悩むサブ・サハラ・アフリカ諸国を中心に、衛生的な飲料水の確保のため、93年度から3年間にわたり2.5~3億ドル程度の無償資金協力を行うことを表明した。この計画は基礎生活分野への協力であるのみならず、居住環境改善への配慮、さらには女性を中心とする水くみ労働を軽減するとの観点から検討されてきたものである。この計画により、同地域の同分野への協力は過去3年間に比し倍増することになる。

(ハ) 政府直接借款(円借款)

政府直接借款(円借款)は、開発途上国に対する低利で長期の開発資金の貸付けである。92年度の平均金利は2.9%、返済期間は25~30年であった。円借款は、返済義務を課すがゆえに被援助国の自助努力を促し、また、開発途上国の経済・社会の基盤整備などに伴う大規模な資金需要に応えることが可能となっている。

92年度の円借款供与実績は、政府間の合意ベースで9,099億円であり、対前年比4%減となった。これに加え、同年度には多額の債務繰延べ(2,846億円)が行われた。

援助資金の効率的な運用を図るとの観点から一般アンタイド化を進めてきた結果、92年度の一般アンタイド率は政府間の合意ベースで95.8%に達した。さらに実際の日本企業による調達率は35%となっており、円借款が制度的にも結果的にも対外的に開かれていることを示している。

93年においては、特に、旧ソ連邦共和国のキルギスや中・東欧(アルバニア、ハンガリー)に対する初の円借款供与、モンゴル、ヴィエトナムに対する初のプロジェクト借款の供与など、市場経済化や開放化政策を推進している国々の努力を支援するための協力が本格化した。

(ニ) 国際機関を通じた協力

日本は、以上のような二国間協力に加え、国際機関を通じた援助も行っている。開発関連の国際機関を大別すると、(あ)国連開発計画(UNDP)などを始めとする国連諸機関、(い)世界銀行やアジア開発銀行などの国際開発金融機関、(う)国際農業研究協議グループ(CGIAR)傘下の国際稲研究所(IRR)や国際森林・林業研究センター(CIFOR)などの特定分野を専門とする機関、(え)アジア生産性機構(APO)などの地域協力機関、などがある。これらの国際機関を通じた援助は、それらの有する高度な専門的知識や豊富な経験を利用できることのほかに、日本が行う二国間援助ではカバーできない地域・分野への援助の実施や比較的開発の進んだ開発途上国の有する技術を活用するいわゆる南南協力を推進することが可能であり、よりきめ細かな援助の実施に資するものとなっている。

国際機関を通じる援助の実績は、各機関への出資や分担金・拠出金の支払の総計として計算され、92年は28億4,800万ドル(対前年比31.6%増)、日本のODA全体に占める国際機関を通じた援助の割合は25.1%となっている(91年は19.6%)。

(ホ) NGOの活動に対する支援

開発途上国に対するNGOの開発協力は、経済協力への国民の参加を促進するとともに、政府の実施するODAと補完的役割をも果たすものとして重要である。政府としてはNGOの自主性を尊重しつつ、NGO活動に対する支援を積極的に行ってきている。

こうした支援の一環として、89年度に開発途上国で日本のNGOが実施する開発協力事業を対象としたNGO事業補助金制度、及び現地で活動するNGOなどが実施する事業を対象とする小規模(草の根)無償資金協力を新たに導入した。両事業はNGO等の支持を得て順調に発展しており、前者については、92年度では30団体、53件に総額2億7,771万円が交付された。

| (注) | DNMEs:OECDでは、非加盟国のうち経済発展段階が高い諸地域(Dynamic Non‐Member Economies:香港、台湾、シンガポール、タイ、マレイシア、アルゼンティン、チリ、ブラジル、メキシコ)との間で貿易・投資政策などにつき対話を実施している。 |

| (注) | Non‐Governmental Organizationの略。公益増進の目的を有する広い範囲の市民ボランティア組識を指し、経済協力関係では、資金援助、物質援助、人材派遣、研修員受入れ、若しくは開発教育などの分野で途上地域に貢献する活動を行っている非営利の民間援助団体をいう。 |

| (注1) | 開発途上国の社会経済発展の基盤整備のため、調査団を派遣するなどして、開発計画についての調査報告を策定するもの。 |

| (注2) | 緩やかな条件の資金の供与と技術の提供(専門家の派遣、研修員の受入れ及び調査)を連携させた協力。 |