第2節 新たな国際的枠組みの構築を目指して

第1項 より平和で安全な世界の構築

日本の安全保障政策は、(イ)日米安保体制を堅持するとともに、(ロ)自ら適切な防衛力を整備し、(ハ)国際の平和と安全を確保するための外交努力を積極的に行うという三つの柱により構成されている。

(イ) 日米安保体制の意義

東西冷戦の終結にもかかわらず、国際社会にはなお多くの不確実性が存在している情勢の中で、日本が、非核三原則を堅持し、必要最小限の防衛力を保持するとの政策の下、平和と繁栄を享受していくためには、今後とも日米安保条約に基づく米国の抑止力が必要である。日米安保体制は、アジア太平洋地域における安定材料となっている米国の存在と関与を確保する上で重要な意味をもっている。さらに、日米安保体制は、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないという日本の基本的立場に信頼性を与える結果も生んでいる。

日本には、日米安保条約に基づいて、おおむね45,000名から48,000名の米軍が駐留している(注)。日本政府は、このような米軍の存在を支援するため、米軍の駐留にかかる諸経費の負担について、自主的にできる限りの努力を行ってきており、93年度において在日米軍駐留経費として約5,612億円を負担している。米国政府は、これらの日本側の努力を高く評価しており、特に米議会においては国防費を削減する傾向が強まる中で、在日米軍駐留経費の負担などの日本の努力は、米軍のこの地域における存在を確保する上でますます重要になっている。

なお、米軍の活動が米軍施設・区域周辺の住民に与える影響などが従来より問題となっている。そのため、政府は、米軍の円滑な駐留を確保するという日米安保条約の目的達成と、このような影響を少しでも軽減するという地域住民の要望との調和をはかるべく、沖縄における米軍施設・区域の整理統合の推進に引き続き努力を続けてきており、また、米軍艦載機の夜間離着陸訓練(NLP)の硫黄島における実施、さらには米軍施設・区域における環境問題の改善などについて一定の前進をみている。

(ロ) 安全保障及び防衛面での米国との協力

近年日本の技術水準が向上してきたことなどを背景に、防衛分野における日本との技術の相互交流に対する米国側の関心が高まっており、それに応えていくことが日米安保体制の効果的な運用を確保する上で重要になっている。このような見地から、ダクテッドロケット・エンジンの共同研究が進められているほか、先進鋼技術など5分野の共同研究についての検討が行われている。また、現在進められている航空自衛隊の次期支援戦闘機FS-Xの共同開発は、日米の優れた技術を結集するものであり、日米間の技術交流を推進するものとして極めて大きな意義を有している。

また、クリントン政権は、冷戦後の国際社会における大量破壊兵器の拡散の危険などを踏まえ、米国の前方展開戦力及び米国の同盟・友好諸国をミサイル攻撃から守る戦域ミサイル防衛(TMD)の開発を進めていく方針を明らかにしている。米国は、TMD構想について同盟国との協力を呼びかけているが、政府としては、米国の考え方を聴取しつつ、日本の防衛計画におけるこの構想の意義を判断することとし、米国と事務レベルでの協議を行っている。

日本は平和憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならないとの基本的理念に従い、節度ある有効な防衛力の整備に努めている。日本がこの面でできる限りの努力を行うことが、日米安保体制の信頼性・有効性を高める上からも重要である。

冷戦後の国際社会が新たな安全保障環境構築を模索している中、日本がこの分野において積極的な貢献を行うことは当然のことであり、日本の安全保障を確保していく上でも極めて重要である。この中でも特に、アジア太平洋地域の安全保障確保のための努力、軍備管理・軍縮、不拡散、さらに国連平和維持活動のための国際協力が重要である。

アジア太平洋地域の安全保障を考えるに当たっては、域内各国それぞれの歴史的背景、地政学的条件の多様性、並びにそれらと関連して生ずる各国の脅威認識、兵力配備の重点などが多様であり、欧州における情勢とは異なった視点でとらえることが必要である。このような点を念頭においた上で、アジア太平洋地域の安全保障を確保していくためには次のような面での努力を併行的、複合的に進めて行くことが重要である。

日米安保体制によって支えられる米軍の存在と関与は、この地域最大の安定要因であり、この認識は地域の多くの諸国によって共有されつつある。例えば、ASEAN諸国が、域内における米軍の活動に対し一定の便宜を提供しつつあることは、このような認識を示すものである。

冷戦後のアジア太平洋地域は、一部に緊張緩和に向けた好ましい動きがみられる一方、北方領土、朝鮮半島、特に北朝鮮の核兵器開発疑惑、南シナ海など、未解決の問題ないし地域的対立や紛争も存在している。この地域の長期的安定を確保するためには、それぞれの状況に応じて、まず、二国間ないし利害関係を有する関係諸国間による協力・協調のための努力を更に推進することが重要である。南シナ海の緊張緩和のための関係諸国による取組及び93年より開始された日中安全保障対話などの二国間対話は、このような努力の例である。また、今後は、長期的視点から北東アジアの安定のための関係国間の協力を進めていくことも重要な課題である。

また、そのような中においても、米軍の将来における存在と関与の維持、日本や中国の将来的な役割といった共通の安全保障上の関心事項が背景となって、この地域においても、域内各国の政策の透明性を高め、互いの安心感を高めるための全域的な政治・安全保障対話に対する関心が増大してきている。そうした動きを背景に、近年、従来からの日本の提案に沿った形でASEAN拡大外相会議を中心として全域的政治・安全保障対話が本格化し、さらに94年より中国、ロシア等を含めた「ASEAN地域フォーラム」が開催されることとなった。

アジア太平洋地域は、他の地域に比べて比較的安定的に推移しているが、これには、東南アジアを始めとする域内諸国の顕著な経済発展が各国の政治的安定と社会的強靭性を強化しているとの背景がある。その意味で、この地域の経済発展を維持し、更に促進していくための努力が重要である。

3. 平和への努力と日本の貢献

地域紛争が従来の国と国との間の紛争から一国内の民族、宗教、歴史に根ざした対立に拡がる中、国際社会は国連を中心に紛争の予防、政治和解プロセス、国連平和維持活動(PKO)、人道支援、復興開発援助など様々な側面から平和の維持・構築に取り組んでいる。特に近年、カンボディアなどの経験を通じ、平和維持・構築と人道援助、復興開発援助との連携の重要性が認識されるようになってきている。

こうした国際社会の取組の中で、日本も、積極的な協力を行っている。財政面では、カンボディア復興支援、中東和平におけるパレスチナ人支援、ボスニア・ヘルツェゴヴイナに対する緊急人道支援など様々な支援を行っている。知的貢献の面でも、通常兵器の移転の透明性の増大のための国連軍備登録制度、中東和平プロセスにおける多国間協議の中で、環境に関する同地域の行動規範作成にイニシアティヴをとったほか、核兵器の究極的な廃絶に向けて核実験の段階的禁止を提案するなど積極的に努力しており、93年4月には連続5回目の日本開催となる国連軍縮会議を京都で開催した。人的面においても、92年6月に成立した国際平和協力法の下、第2次国連アンゴラ監視団(UNAVEM II)、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)や国連モザンビーク活動(ONUMOZ)へ本格的に参加している。また、日本は、平和と開発の問題に関しても、政府開発援助大綱の四原則において、被援助国の民主化などの状況に注意を払うとともに、相手国の置かれた安全保障環境をも含めた国際情勢などを総合的に判断して援助を行うこととしている。このように、日本は、グローバルな観点より世界の平和と安定のためのプロセスに積極的に参加しているが、今後、各地の紛争解決において、その国際的立場にふさわしい一層の積極的な協力を行うことが必要となってきている。

パレスチナ暫定自治原則宣言署名の際に開かれた日米外相会談

次に、より具体的に、国際社会は中東和平、カンボディアにおける新政府の樹立といった動きにいかに取り組み、その中で日本はいかなる役割を果たしてきたかを概観する。

(イ) 中東和平

9月のイスラエル・PLO間の合意を受け、この合意を着実に実施し、実際の平和につなげていくための国際的な支援を動員すべく、米国政府のイニシアティヴにより、10月に中東和平支援閣僚会議がワシントンにおいて開催された。この会議には、日本を含む46の国及び国際機関が参加し、国際社会の支援のあり方につき議論した。この結果、各国から1年目6億ドル、2年目までで10億ドル、5年間では20億ドル近いパレスチナ人に対する支援の約束がなされた。さらに、支援を効果的に行うための調整機関として、アド・ホック連絡委員会が設置された。これには、日、米、EU、加、湾岸協力理事会(GCC)代表、北欧諸国代表、ロシアが参加し、事務局は世銀に置かれることとなった。

日本は、従来より占領下にあるパレスチナ人の社会・経済状況の改善と将来の暫定自治へ向けた自治能力の養成のための支援として、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)、国連開発計画(UNDP)を通じた支援を行ってきていたが、新たな情勢の展開を踏まえ、上記の閣僚会議において、今後2年間で2億ドルをめどに対パレスチナ人支援を行う方針を表明した。

また、中東和平交渉のプロセスにおいては、当事者間の二国間交渉を補完・支援し、域外国も交え地域協力の方途を探ることを通じて、紛争当事者間の信頼を醸成することを目的として、日本、米国、ロシア、EU等地域外の主要国を含めた形で「地域の諸問題に関する多国間協議」が92年1月より設置されている。これまで、この多国間協議は、当事者間の二国間交渉の進展がない中で、いわばセーフティ・ネット的な役割を担ってきたが、特に、9月の二国間交渉進展後は、より具体的な地域協力プロジェクトに関する議論が行われるようになった。今後の交渉の進展に伴い、この多国間協議は、和平達成も念頭に置きつつ、平和と繁栄のための中東地域の域内関係及び地域と域外の関係について議論する場としても、その重要性を増してくるものと思われる。日本は、この多国間協議において、環境作業部会の議長国、経済開発、水資源、難民の各作業部会の副議長国を務めるなど中心的役割を担っている。特に、長期的ビジョンを提示し域内協力を促進する観点から、環境保全のための域内共通基盤としての環境行動規範と、観光による域内開発のための行動計画の策定を提唱している。

(ロ) カンボディア

カンボディアにおいては、パリ和平協定という包括的和平の枠組みの存在と国連を中心とした支援が、新生国家としてのカンボディアの再出発に大きな役割を果たした。また、カンボディア復興国際委員会(ICORC)などにおいて今後の復興を支援していくとの国際社会の意思が確認されており、9月の同委員会第1回会合では、92年6月のカンボディア復興閣僚会議における援助約束額(総額8.8億ドル)のほぼ全額を近い将来に実施することが確認されるとともに、新規に1.2億ドルの援助が表明された。

日本は、パリ和平協定締結に至るまでの過程において、カンボディア各派間の和平合意形成に大きな役割を果たしたほか、ポルポト派が和平プロセスへの非協力の姿勢を強めていく中で、タイと協力して同派の説得のための外交努力を行った。また、日本は、カンボディアにおいて初めて本格的なPKOへの参加を行った(後述(3)(イ)参照)。さらに日本は、カンボディア復興閣僚会議及びICORCの議長を務め、また、この復興閣僚会議で参加国・国際機関の中で最大の援助を表明し、これを着実に実施するなど復興支援において中心的役割を果たしている。なお、94年3月には東京においてICORC第2回会合を開催する予定である。この他、国連を通じカンボディアの司法制度整備に協力し、文化面でも10月には「アンコール遺跡救済国際会議」を主催するなど幅広い協力を行っている。

このように、日本は、カンボディアの和平の達成のため、多岐の分野において中心的役割を果たしてきている。

(イ) 平和維持活動

冷戦終結後の国際紛争の性格の複雑さを反映してPKO活動の態様も多様化しており(P12~14参照)、一部の活動は困難に逢着しているものの、世界各地における紛争解決の努力は続けられているし、多くの活動は相当の成果を挙げている。全体として見れば、PKOは国連の紛争解決の手段として最も有効なものの一つであることに変わりはない。従って、これをどのように活用し、どのように強化していくかが重要である。ブトロス=ガーリ国連事務総長の「平和のための課題」はそのような試みの一つである。

国連総会においても、PKOの全般的改善のために包括的審議が行われ、11月には、(a)PKO設立後の早期展開を確保するための人的・物的資源の準備、(b)財政面での強化(日本の発案に基づき92年に設置された平和維持留保基金の充足を含む)、(c)効率性の向上、(d)PKO要員の安全確保などの分野での改善点を呼びかける包括的決議が採択された。また、国連要員の安全確保、特に国連要員への攻撃に対する責任に関する法的枠組みを条約化する提案がなされ、草案作成の準備が進められることとなった。日本も要員の安全問題には多大な関心を有し、議論に積極的に参加した。

しかし、国連平和維持活動を支えているのは、結局は国連加盟国の支援とその意思である。日本では、湾岸危機の発生を契機として国際の平和と安全のために日本も積極的な貢献を行うことが不可欠であるとの認識が深まったことを反映して、92年6月「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(「国際平和協力法」)が成立した。これを受けて、UNTACに対し自衛隊の施設部隊(600名×2、延べ1,200名)、停戦監視要員(8名×2、延べ16名)、文民警察官(75名)、選挙監視要員(41名)がそれぞれ派遣され、その活動は現地を含む国際社会から高い評価を得た。また、施設部隊の展開、撤収及び派遣中の後方支援のために、海上自衛隊の輸送艦、補給艦、及び航空自衛隊の輸送機などが使用された。これは日本にとりPKOへの初の本格的な人的貢献であったが、このような活動を通じカンボディア和平の実現に貢献できたこと及びPKOに対する協力について国民の理解と支持が深められたことは意義深いことであった。この間、93年4月には、国連ボランティアとして選挙準備活動に当たっていた中田厚仁氏が、さらに5月には国際平和協力隊員であった高田晴行警視が殉職したことは、世界の平和と安全は、時

輸送機の手配を打ち合わせる日本の国連モザンビーク活動要員(防衛庁提供)

として尊い犠牲の上に初めて成立していることを改めて示したが、日本にとっては誠に残念な出来事であった。また、93年5月国連モザンビーク活動(ONUMOZ)に対し、輸送調整部隊(48名)及び司令部要員(5名)の派遣を行った。モザンビークは、日本にとって地理的に遠隔の地であるが、ONUMOZへの参加は、南部アフリカの安定に寄与することにつながり、世界の平和と安全に対するグローバルな責任を果たすとの点で大きな意義を有する。

国際平和協力法は、施行から3年後の95年には法律の実施状況に照らして見直しが行われることとなっているが、PKOをめぐる国際社会の状況及び実際にPKOに参加して得られた経験などを踏まえて、今後議論を深めていく必要がある。

(ロ) 安全保障理事会の改革

国際の平和と安全に関し主要な責任を有する中核機関である安全保障理事会を、現在の国際状況に適合したものとするよう改革していく必要性が強く認識されてきている。国連の創設以来、加盟国数は51か国から184か国へと激増し、その間、安保理を中心とする国連が直面する課題も、政治面、軍事面のみならず、経済面を含んだ包括的な対応が求められるようになってきている。この中で、安保理は1965年に非常任理事国が6か国から10か国に増やされたのみであり、加盟国の総意をより反映し、国際的課題により実効的に対処し得る能力を強化することが求められていた。

こうした中、92年12月の安保理改組に関する国連総会決議を受け、安保理改組が必要であるとの意見は国際社会の大きな流れとなった。日本も93年7月に意見書(注)を提出するとともに、9月には細川総理大臣の国連総会演説において、(安保理強化のためには)「世界の平和と安定のために貢献する意思と相応の能力を有する加盟国を積極的に活用することが重要」との認識を示した上、「改革された国連においてなし得る限りの責任を果たす用意がある」との日本の立場を述べた。

このように93年の国連総会においても、安保理改組問題は最重要案件の一つとなり、12月、次の内容の決議が採択された。

| (あ) | 安保理の議席の増加問題に関するあらゆる側面、及びその他安保理に関連する事項につき検討するための、すべての加盟国に開かれた作業部会を設立する。 |

| (い) | 同作業部会に対し、第48回国連総会の会期終了前までに作業の進捗につき報告を提出することを要請する。 |

| (う) | 第49回総会の暫定議題に「安保理議席の衡平配分及び拡大並びに関連事項」を含めることを決定する。 |

94年早々には、この決議に基づき作業部会が始動することになる。内外において、幅広い議論が活発に行われることが期待される。

(ハ) 機構改革

ブトロス=ガーリ国連事務総長は就任当初から事務局機構改革の重要性を認識し、92年2月以降、相次いで事務局の統廃合による機構改革を実施している。日本を含む各国とも、複雑化した人員、機構の整理を通じて国連の機能を強化するという点で、基本的な方向は正しいものであると評価しているが、他方、加盟国への事前の協議を経ない機構改革の既成事実化や数次にわたる機構の変更による職員の処遇の不安定化といった問題があり、事務総長に対し機構改革過程の明確な全体像を示すことや加盟国との事前の十分な協議の実施を求めている。

4. 軍備管理・軍縮の促進

(イ) 現在、米、NISにはそれぞれ約1万発の戦略核弾頭があり、第1次戦略兵器削減条約(START I)によってそれぞれ6,000発(注)に削減することが合意されている。93年1月、米露間において署名された第2次戦略兵器削減条約(START II)は、START Iの削減過程を加速化し、2003年までに米露それぞれの戦略核弾頭数を現在の水準の約3分の1にまで削減し、また、戦略的安全性を最も損なうとされている多弾頭大陸間弾道ミサイルの全廃に合意していることが大きな特徴である。

(ロ) しかしながら、今のところSTART IIの発効の見通しは立っていない。START IIの発効のためには、まずSTART Iが発効することが前提となっているが、START I発効のためには、旧ソ連の戦略核兵器が配備されているロシア、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシのSTART I批准とロシア以外の3か国による非核兵器国としてのNPT加入が必要となっている。この中で、ウクライナは、米、露等による安全の保障、自国内配備の核兵器の放棄に対する経済的補償などを要求し、後向きな態度をとっていたが、94年1月のウクライナ配備の旧ソ連の核兵器全面廃棄に関する米露ウクライナ間の共同声明を受け、2月に議会はSTART I批准を承認する決議を採択した。日本としては、これを歓迎するとともに、ウクライナが次のステップとしてNPTに加入し、非核化の道を確実に進んでいくよう、更に働きかけを行っていく考えである。

旧ソ連の崩壊の結果、新たな核保有国が出現することは、国際的安全保障及び核兵器不拡散にとって重大な問題であり、是非とも回避しなければならない。

(ハ) 旧ソ連においては、上述のSTART I・IIや、一方的措置などによって、今後、戦術核兵器を合わせれば2万発以上の核兵器が廃棄されることとなるといわれている。しかしながら、旧ソ連側の経済困難のため、これらの核兵器の廃棄が着実に実施される見通しは必ずしも立っていない。このような事態を放置することは核兵器の拡散・事故などの危険を招きかねず、国際社会の安全保障にとっても深刻な懸念材料である。

こうした旧ソ連の核兵器の廃棄を促進していくため、米国は、8億ドルの支援を行っているが、93年4月、日本としても、約1億ドルの支援を行うことを決定した。これまでに、日本は、ロシア及びベラルーシとの間でそれぞれ支援の実施の枠組みに関する二国間協定を結び、具体的な支援分野について協議を行っている。また、大量破壊兵器関連の技術・ノウハウが旧ソ連から流出することを防止するため、日本は、米、EUとともに国際科学技術センターの設立を決定している。

(イ) 核不拡散条約(NPT)

条約発効後25年にあたる95年にNPTの延長期間(無期限又は一定の期間の延長)を決定するための会議が開催される。これは、将来のNPT体制のあり方を左右する極めて重要な会議である。この会議に向け、欧米諸国等はNPTの無期限延長支持を表明しているのに対し、非同盟諸国の多くは、NPT延長期間についての考えは明確にせず、この問題と核軍縮、特に全面核実験禁止に向けての進捗状況などをリンクさせて検討するとの立場をとっている。

日本は、国際的な安全保障にとって核兵器国の増加を防止することによりNPT体制を安定的なものとすることが不可欠であるとの認識の下に、細川総理大臣の就任後最初の所信表明演説、国連総会演説などで無期限延長支持の立場を明らかにした。他方、NPTの無期限延長は、核兵器国による核兵器保有の恒久化を意味するものであってはならない。日本としては、核兵器の廃絶という究極の目標に向けて、すべての核兵器国に対し一層の核軍縮努力を引き続き求めていく考えである。

NPTは、93年末現在158か国が締約国となっているが、ウクライナを始めとする多くのNIS諸国のほか、インド、パキスタン、イスラエル等の国が今もNPTの枠外にとどまっており、これらの国のNPT加入を求めていくことがNPT体制の強化にとって重要となっている。日本としても、93年よりインド、パキスタンとの間で核不拡散協議を開始し、NPT加入促進の努力を行っている。また、12月アルゼンチン大統領が訪日の際に、同国のNPT加入の方針を表明し、日本の期待に応じたことは意義深いものであった。

(ロ) 核実験禁止問題

93年は全面核実験禁止に向け著しい進展があった。7月にクリントン大統領が米国として初めて全面核実験禁止の達成について支持を表明するとともに、他の核兵器国とともに核実験モラトリアムを延長することを発表した。これを受けて8月にジュネーヴ軍縮会議(CD)は、核実験禁止特別委員会に対し、全面核実験禁止条約(CTBT)を交渉する権限を付与するなど全面核実験禁止に向けた国際的機運が高まった。

日本は、93年の核実験禁止特別委員会の議長として、94年から本格化するCTBT交渉が円滑に開始されるよう関係国と精力的な協議を行ってきた。このような状況の下、10月に中国が核実験を実施したことは、全面核実験禁止に向けた国際的機運に逆行するものであり、日本は中国側に対し、遺憾の意を伝達し、中国が核実験を今後繰り返さないように申し入れるとともに、他の核兵器国が、中国の例を口実として核実験を再開しないよう求めた。

(ハ)高濃縮ウラン及びプルトニウムの取扱い

核軍縮の進展にともない、今後核分裂性物質(高濃縮ウラン及びプルトニウム)が核兵器の解体により大量に発生すると予想され、その管理・処理をどうするかが核不拡散を確保する上で重要な課題になってこよう。その関連で9月にクリントン大統領が核爆発目的又は国際的保障措置の対象外の核分裂性物質の生産停止について提案を行ったことは注目される。

CWCは、化学兵器の廃絶を目指す包括的な条約であり、化学兵器の開発、生産、保有などの禁止と並んで保有する化学兵器及び化学兵器生産施設の廃棄、化学産業に対する厳格な検証制度、さらには、条約違反の疑いがある場合には、締約国の要請により、他の締約国において、いつ、いかなる施設に対しても査察を行うことができる制度(チャレンジ査察)などを規定する画期的な条約である。また、化学兵器を有する国は、条約発効後10年以内に化学兵器の全廃を義務づけられている。なお、93年末までに154か国がCWCへの署名を行っている。

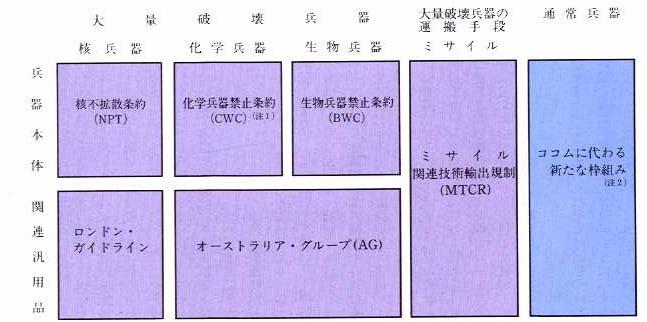

国際的不拡散体制の概要

(注1) 化学兵器禁止条約については、154が国が署名、4か国が批准している。但し、65か国の批准をもって発効することになっているため現時点では未発効となっている。 (注2) 94年3月のココム撤廃後、通常兵器及び関連汎用品に関する新たな輸出規制の枠組みを設立すべく関係国間で協議中。

この条約は早ければ95年初めにも発効するが、現在、その発効に向けて化学兵器禁止機関(OPCW)(注1)準備委員会において作業が行われているところである。日本としては、同準備委員会の作業に積極的に貢献するとともに、条約の批准に向けて、条約の国内実施のための体制整備を検討している。

軍備の透明性・公開性を向上させることを目的として日本等のイニシアティヴにより92年1月に発足した国連軍備登録制度は、93年、第1回の登録が行われ、83か国が戦車、戦闘機など7種類の攻撃兵器の92年分の輸出入数量を報告した。日本は、各国のこの制度に対する理解と参加を促進することを目的として、93年1月に国連軍備登録制度に関するアジア太平洋ワークショップを開催するとともに、各国に対しこの制度への参加を働きかけるなど国連軍備登録制度の普及に大きな役割を果たしている。今後はこの制度の拡充・参加国の拡大が課題となるが、94年にはこの制度の評価及び改善を検討するための政府専門家会合が開催され、国連総会に報告される予定である。

(イ) 輸出管理体制の強化

兵器の不拡散を担保する上で兵器関連物資の国際的な輸出管理体制はますます重要になっている。原子力関連用品に関しては、日本を含む28か国が参加するロンドン・ガイドライン(注2)があり、93年4月の原子力供給国会合において、原子力専用品の輸出に際し、受領国はIAEAのフルスコープ保障措置を受け入れるとの条件がガイドラインに追加された。ミサイルの不拡散については、日本を含む25か国が参加するミサイル関連技術輸出規制(MTCR)(注)のガイドラインがあり、当初のガイドラインは核兵器運搬用のミサイルとその関連品目を規制していたが、1月に生物兵器及び化学兵器を含むすべての大量破壊兵器の運搬が可能なミサイル及びその関連品目にまで規制を拡大するようガイドラインが改定された。

(ロ) ココムの解消

輸出規制委員会(ココム)は、東西冷戦の終結を受けて近年規制の緩和を実施し、規制対象国との非公式な対話を実施するなど、変容を続けてきた。また、地域紛争の発生・拡大を背景として、兵器拡散の懸念が高まっており、こうした懸念に対処する輸出規制の枠組みを作る必要が増大している。こうした動きを踏まえ、93年11月のハーグにおけるココム参加国会合において、遅くとも94年3月末までに43年間存続したココムを撤廃することが決定された。また、ココム撤廃後、通常兵器と関連汎用品の輸出規制を扱う新たな枠組み設立の必要性についても合意され、引き続き関係国間で検討を進めていくことが決定された。

93年4月、ロシア連邦大統領により設置された放射性廃棄物の海洋投棄問題に関する政府委員会は、放射性廃棄物の海洋投棄に関する白書を公表し、1959年~92年にわたり、北方海域及び極東海域において旧ソ連及びロシアが放射性廃棄物を海洋投棄してきた事実を初めて認めた。日本は、白書の公表直後より累次にわたり、このような海洋投棄を即刻停止するようロシア側に求めてきた。4月の日露外相会談においては、本件問題に関する実務レベルの共同作業部会の設置と共同海洋調査の早期実施を提案、5月に開催された第1回合同作業部会では、調査の早期実施につき基本的に合意が得られた。さらに、10月の日露首脳会談で、細川総理大臣よりあらためて海洋投棄の即時停止を求めるとともに、共同海洋調査の93年中、遅くとも94年早々の実施を申し入れた。これに対しエリツィン大統領は、共同調査の実施について全面的に支持する旨発言した。

しかし、10月、ロシア太平洋艦隊は、92年以降中断していた日本海における放射性廃棄物の海洋投棄を再開した。日本は、羽田外務大臣からコズイレフ外務大臣に対する直接の申し入れをはじめ、ロシア政府に対し強く抗議するとともに、投棄の即時中止を申し入れた。その結果、ロシア政府は、予定されていたそれ以降の投棄を中止することを決定した。その後、日露双方は、第2回合同作業部会、専門家会合などを通じ頻繁に協議を重ね、海洋投棄の詳細な実態解明と第1回共同海洋調査の94年初めの実施に向け作業を継続してきた。

放射線廃棄物の貯蔵・処理問題の根本的解決は第一義的にロシア自身の責任であるが、海洋投棄の全面禁止を実現したいとのロシア側の意向を受け、日本としてもこれら施設の整備に協力する可能性を検討してきている。この関連で、11月のロンドン条約締約国協議会議では、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止するとの改正案が採択され、日本も採択を支持した。さらにその機会に、この問題に対する国際的な関心を喚起するため、日本の提唱によりG7諸国、韓国及びノールウェーによる関係国会合が開催され、本件問題をめぐる情報及び各国の意見の交換が行われた。

| (注1) | OPCW:The Organization for Prohibition of Chemical Weapons化学兵器禁止条約の実施を確保し、締約国間の協議及び協力のためハーグに設置される機関。この機関の技術事務局が締約国への査察の実施にあたる。 |

| (注2) | 原子力専用品についてはロンドン・ガイドライン・パート1で、原子力・非原子力の両分野に使用される品目については同パート2で規制。 |