第1節 世界の平和と繁栄の確保

第1項 日本の安全の確保

1. 日本を取り巻く安全保障上の環境

冷戦の終焉、ソ連の解体など国際情勢は大きく変化しつつあり、日本周辺においても緊張緩和に向けた注目すべき動きがある。一方で、この地域には、北方領土問題、朝鮮半島問題等の未解決の諸問題や極東地域のロシア軍、北朝鮮の核開発疑惑のような不安定要因があり、引き続き流動的な要素も多い。

ロシアを始めとする旧ソ連諸国の情勢は流動的で、必ずしも安定していない。ロシア軍をめぐる情勢も不透明となっており、旧ソ連諸国内での軍の活動、核を含む大量破壊兵器及びその技術の拡散、ロシアの武器輸出の拡大の動きなどが懸念されている。

ロシア軍のおかれた状況を見ると、軍人の社会保障の問題、徴兵忌避による充足率の低下、軍事予算削減により兵器の性能維持を確保することが困難となっていることなど様々な問題を抱えている。また、軍の規模を将来150万人以下に削減することが決定されている。

アジア・太平洋地域における動きとしては、艦艇、軍用機の行動や大規模な軍事演習が減少する傾向が見られる。地上戦力については、引き続き師団数の削減が行われ、モンゴルからの撤退も完了した。海上戦力についても、艦艇の削減が行われており、カムラン湾の軍事施設からの撤退も進行しているが、ロシアは、この基地には、今後も一部戦力を維持し、完全撤退は行わない意向を表明している。航空戦力についても作戦機数の削減が行われている。

しかし、こうした量的削減傾向があるものの、アジア・太平洋地域における新型装備の配備は続いており、また、欧州通常戦力(CFE)条約(注)を契機にウラル山脈以東へ移転された大量の装備の一部が部隊配備され、軍の近代化につながっている模様である。さらに、極東地域には依然として核兵器を含む膨大な戦力が蓄積されており、軍をめぐる情勢の不透明さもあって、極東地域のロシア軍は、この地域の安全保障に対する不安定要因となっている。

米国は、安全保障環境の変化及び財政赤字の増大を背景に、軍の整理、統合及び効率化を進めており、安全保障環境が今後改善されていくという前提の下で、米軍戦力の構成を95会計年度までに90年度水準からおおむね25%削減するとしている。アジア・太平洋地域(グアムを除く)の米軍についても、90年の135,000名を起点として、以後段階的な兵力の削減を実施中であり、92年末に第1段階の削減が終了した。また、91年8月に署名された新米国・フィリピン友好協力安全保障条約(スービック海軍基地の10年間存続等を規定)の批准がフィリピンの上院で否決されたことにより、92年11月には在フィリピン米軍も撤退した。その結果、第1段階と合わせて約25,000名の米軍がアジア・太平洋地域から削減された。しかし、アジア・太平洋地域における米国の防衛戦略は、この地域の同盟国との二国間関係及び米軍の前方展開を基本としており、この地域の平和と安定に関与するという米国のコミットメントに変化は生じていない。

中国は「四つの近代化」政策の下で「経済建設の大局に従う」という基本方針の下、引き続き国防の近代化を推進しており、85年以降の陸軍の100万人削減を始め軍編成等組織面の改革を行うとともに、各種装備の近代化を図ってきた。92年10月の第14回党全国代表大会における江沢民総書記の報告においても、近代戦に対応できる能力の強化の必要性が述べられている。最近、中国がロシアからSu-27戦闘機を購入した動きは、このような近代化の一環と見られる。また、南沙諸島の領有権をめぐる動きに関連して、一部の東南アジア諸国は中国の軍事力の充実を警戒感を持って受け止めていることもあり、今後の動向を注視していく必要がある。

朝鮮半島においては、91年9月の韓国と北朝鮮の国連への同時加盟、92年2月の「南北間の和解と不可侵及び交流・協力に関する合意書」の発効など、緊張緩和に向けた動きが見られた。しかし、92年末以降、南北対話は停滞しており、また、依然として南北合わせて約140万人を超える地上軍が非武装地帯を挾んで対峙している状況に変化はない。

また、北朝鮮の核兵器開発疑惑の問題はアジア・太平洋地域の安全保障にとって重大な懸念材料となっている。北朝鮮は、国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定を締結し、これに基づいてIAEAはこれまで5回の特定査察を行ってきている。また、北朝鮮は韓国との間で南北非核化共同宣言を締結した。しかし、これらの措置だけで北朝鮮の核兵器開発に対する疑惑が払拭されたわけではなく、今後とも、関係国とも協力しつつ、北朝鮮の責任ある行動を引き続き求めていくことが重要である。さらに、北朝鮮は、射程1,000kmともいわれる新型ミサイルを開発中であるとも言われており、開発の動向が懸念される。

カンボディアについては、91年10月に「カンボディア紛争の包括的政治解決に関する協定」(パリ協定)が調印され、国連カンボディア暫定機構(UNTAC)の下で93年4月から5月頃に予定されている総選挙に向けた和平プロセスが開始された。92年12月現在、ポル・ポト派は停戦の第2段階(武装・動員解除)入りに応じておらず、総選挙に向け情勢は依然流動的である。

南シナ海では、西沙・南沙群島等をめぐり、中国、台湾、ヴィエトナム、マレイシア、フィリピン、ブルネイが領有権を主張して依然対立している。この問題に関し、90年以降これまで3回にわたりインドネシア政府主催の非公式な会合が開催されている。また、92年7月、第25回東南アジア諸国連合(ASEAN)外相会議においても本件問題が討議され、この結果、平和的手段による問題解決、関係国の自制の原則等を内容とする「南シナ海に関するASEAN宣言」が発出された。この宣言に対し、中国は部分的支持を、ヴィエトナムは全面的な支持を表明した。

インド海軍の動向は、近隣諸国等に注目されており、インド洋の戦略環境については、引き続き注目していく必要がある。

日本の安全保障政策は、日米安保体制の堅持、自らの防衛力整備及び国際政治の安定を確保するための外交努力という三つの柱で構成されている。

ソ連の解体により東西冷戦は名実ともに終焉したが、このような国際情勢の変化の中にあっても日米安保体制の日本にとっての重要性は変わらない。

第1に、国際社会は、依然として不確実性に富み、非核三原則を堅持しつつ、必要最小限の防衛力を保持することとしている日本が、引き続き平和と繁栄を享受していくためには、今後とも日米安保条約に基づく米国の抑止力が必要である。

第2に、日米安保条約は、日米同盟関係の中核をなしている。この同盟関係は、両国が各々の役割と責任を担うために協力していく上での政治的基盤となっている。また、こうした日米安保条約によって裏打ちされた広範な日米協力関係は、世界の平和と安定に役立っている。

第3に、アジア・太平洋地域における米国の存在は、この地域の安定要因である。日米安保体制は、この米国の存在を確保し、アジア・太平洋地域の平和と繁栄を促進するための不可欠な基礎である。

第4に、日米安保体制は、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないという日本の基本的立場に信頼性を与える結果も生んでいる。日米安保体制は、日本とアジア・太平洋地域の近隣諸国との関係を安定的に発展させていく上での重要な基盤となっている。

日本の平和と安全を守る上で、日米安保体制の堅持と並んで、自国の防衛力を整備することは重要である。また、この面で日本ができる限りの努力を行うことが、日米安保体制の維持の上からも重要である。

日本は平和憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならないとの基本理念に従い、節度ある有効な防衛力の整備に努めている。現在は、中期防衛力整備計画(91~95年度)の下で、効率的で節度ある防衛力の整備に努めているところであるが、政府は、国際情勢等の変化を踏まえ、92年12月、計画において3年後に行うこととされている修正をこれを待たずに実施した。この修正により、計画の防衛関係費の総額の限度は、5,800億円削減され、平成2年度価格でおおむね22兆1,700億円程度をめどとすることとされた。

なお、アジアの一部の国々の中には、日本が軍事大国の道を歩むのではないかとの懸念が存在することは否定できず、今後とも、これらの国々に対し、専守防衛を始めとする日本の防衛政策を機会あるごとに説明していく努力が重要である。

国際社会が新たな国際秩序の構築を模索している今日、国際社会の安定を確保するための外交努力の重要性は、ますます高まっている。

アジア・太平洋地域の長期的安定を確保するために、北方領土問題、朝鮮半島問題等の未解決の問題の解決を図っていくことや、安心感を高めるための全域的な政治対話を行うこと、さらには、この地域の国々の経済発展の一層の促進を目指す外交面での努力を多面的に行うことは、日本の安全保障の見地から極めて重要である。

日本は、カンボディアにおける平和維持活動への要員の派遣やポル・ポト派説得工作など、平和と安全の維持のための国際的な努力に協力している。また、通常兵器移転に関する国連軍備登録制度の確立についてのイニシアティヴをとることや、化学兵器禁止条約の早期成立に積極的に貢献すること、さらには米国、欧州共同体(EC)、ロシアと共に旧ソ連諸国の大量破壊兵器関連の科学者・技術者の流出防止のための国際科学技術センターを設立することなどを通じて、国際的な軍備管理・軍縮及び不拡散の努力に協力している。引き続きこれらの努力を行っていくことは、直接、間接に日本の安全保障を取り巻く環境の改善に貢献するものであり、国際社会における日本の責任を果たすという見地に加えて、日本の安全保障という観点からも重視すべき外交課題である。

○アジア・太平洋地域の平和と繁栄への努力

アジア・太平洋地域の情勢については第3章第1節に述べるが、この地域の平和と繁栄のためには、第1に米国の存在及び関与の維持、第2に紛争や対立の解決に向けた外交努力、第3に全域的な政治対話の促進、及び第4に域内経済開発の促進が特に重要である。

アジア・太平洋地域では、米軍の存在及び米国の関与は単に軍事的にのみならず、政治的にも地域の安定要因と広く認識されており、米国が今後ともこの地域での前方展開戦略を維持していくことが強く期待されている。日米安全保障条約に基づく日本の施設・区域の提供や在日米軍駐留経費の負担は、米軍の前方展開に不可欠の前提となっている。米国はアジア・太平洋地域における平和と安全のための米国のコミットメントを引き続き維持することを表明している。日本としても、今後とも在日米軍駐留経費の負担の充実を含め、日米安保体制の円滑な運用の確保と信頼性の向上のために一層の努力を払っていく方針である。(日米安保体制については第2章第1節第1項参照)

また、アジア・太平洋地域には、朝鮮半島における軍事的な緊張をはらんだ対立や、紛争に発展する可能性のある南シナ海問題等が依然として存在している。これらの問題の解決のための外交努力を行っていく上では、先ず各々の状況に最適なアプローチを注意深く考慮していく必要がある。そのためには、まず関係当事国による各々関連する地域ごと(サブ・リージョナル)の対応を行っていくことが適当である。例えば、朝鮮半島問題については、南北による和解のための対話の進展を日本、米国、中国、ロシア4か国間の協力によって支援していくことが重要である。また、北朝鮮の核兵器開発疑惑の解消のためには日本、米国、韓国の3国が協力して北朝鮮に働き掛けていくことが効果的である。

一方で、東西冷戦の終焉後の国際環境の中で、アジア・太平洋諸国の間の共通の関心事項、例えば、米国が今後、軍事的な活動も含めどの程度その存在、関与を維持していくのか、あるいは、日本がこの地域で今後いかなる政治的役割を果そうとしていくのかといった事項につき、アジア・太平洋地域でお互いの安心感を高めるために全域的な政治対話を促進していくことも、紛争や対立の解決のためのサブ・リージョナルなアプローチと並んで重要である。その際、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国と日本、米国、カナダ、韓国、豪州、ニュー・ジーランド、欧州共同体(EC)の外相が参加するASEAN拡大外相会議の場を活用することが、当面最も有効と考えられる。このような認識に基づいて、91年7月のASEAN拡大外相会議において、中山外務大臣(当時)はこの外相会議を活用することによりお互いの安心感を高めるための政治対話を行うことを提案した。その後、92年1月、ASEAN首脳会議の後に出されたシンガポール宣言の中でASEAN拡大外相会議を活用して政治及び安全保障に関する域外国との対話を強化すべきであるとうたわれ、実際に92年7月、マニラで開催されたASEAN拡大外相会議においては、カンボディア情勢、南シナ海問題等について、活発な討議が行われた。これは、全域的な政治対話の重要な第一歩と言えるものであり、日本としても高く評価している。(ASEANについては第4項参照)

以上のような紛争や対立の解決を目指すサブ・リージョナルな協力の促進と、お互いの安心感を高めるための全域的な政治対話の促進を同時並行的に進める「二本立ての取組(トウー・トラック・アプローチ)」に関する日本の考え方については、宮澤総理大臣が92年7月に米国を訪問した際のワシントンのナショナル・プレス・クラブにおける演説の中で詳しく述べている。なお、将来的には、このような対話と協力の過程に、中国とロシアが建設的なパートナーとして参加することをいかにして実現していくかにつき十分検討する必要があると考えられる。

アジア・太平洋地域の諸経済は貿易、投資、人間、情報の流れを通じて緊密に結びついており、多様性と相互依存関係を活力にして新興工業国及び地域(NIEs)やASEAN諸国を中心に、近年目覚ましい成長を遂げている。この成長は、域内各国で民生の安定を高め、その政治的安定に寄与している。このような認識から、日本は従来より、これらの諸国の国作りの努力に積極的に協力してきた。近年、日本の二国間政府開発援助(ODA)の5~6割は、アジア・太平洋地域の開発途上国に向けられている。(日本の政府開発援助については第3項参照)

ODAと並んでこの地域の経済的繁栄を促進する上で重要なのはアジア・太平洋経済協力(APEC)である。89年に発足したAPECは、この地域のみならず世界経済の発展に貢献する、世界に開かれた協力を目指すものであり、日本としても、アジア・太平洋地域におけるAPECの役割の重要性を踏まえ、発足以来その活動に積極的に参加している。

91年11月に韓国のソウルで開催された第3回APEC閣僚会議では、従来からの12か国(日本、米国、カナダ、韓国、ASEAN6か国、豪州、ニュー・ジーランド)に加え、中国、香港、台湾(呼称:チャイニーズ・タイペイ)の参加が実現し、また、APECの基本理念や目的などを集大成したAPEC宣言が採択された。さらに、漁業、運輸、観光の三つの協力分野が新たに加えられ、その合計は10分野となるなど、画期的な成果があげられた。これらの3分野に合わせて、従来からの、貿易や投資に関する統計整備、貿易の促進、投資や技術移転の拡大、人材の養成、エネルギー、海洋資源の保全、通信の各分野について、数次の高級事務レベル会合や実務者、専門家による会合が開催され、各参加国・地域の協力の下、具体的な作業が進んでいる。

主な分野の作業内容等をみると、人材の養成については、経済開発管理、経営管理及び産業技術に関する人材養成のネットワーク制度が実行に移されている。貿易や投資に関する統計整備については、各参加国・地域の貿易及び直接投資のデータの目録の作成が継続されている。また、貿易の促進については、アジア・太平洋地域における共通の貿易問題を議論するためのセミナーが開催されている。日本にとっても、これらの作業に引き続き積極的に貢献し、協力の成果を挙げていくことは極めて重要な課題である。

92年9月にバンコックで開催された第4回APEC閣僚会議では、APECの将来に向けての推進と強化の基盤となる事務局及び予算制度の創設について合意され、APECの機構化を図る上で大きな進展がみられた。事務局については、小規模でかつ効率的なものをシンガポールに設置し、予算制度については、事務局及びAPECの諸活動に要する費用を賄うため、各参加国・地域の拠出によるAPEC基金を創設することとなった。なお、日本のAPEC基金に対する拠出比率は、参加国・地域中、米国とともに最高の18.0%となっている。

また、第4回APEC閣僚会議では、95年の第7回閣僚会議の日本開催が決定した(注)。日本としては、今後とも、世界に開かれた協力という基本理念に立脚し、この地域が有する経済的潜在力が十分発揮されるよう、APECに対し一層の貢献を行っていく考えである。

1. 概 観

(1) 援助をめぐる最近の動き

近年の国際社会の目まぐるしい動きは、援助のあり方に対しても大きな影響を与えている。

まず、東西冷戦の終焉は、世界的規模で自由化や民主化のうねりを引き起こし、諸改革に取り組む旧社会主義国を新たな支援対象国として創出した。同時に、これまでのような東西関係の枠組みの中で戦略的考慮に基づいて行われた開発途上国援助はその意義を消失し、純粋に南北関係という視点、すなわち、開発途上国の貧困の解消、経済社会開発の促進といった観点からの援助を実施していく必要性が高まっている。

開発途上国の現状を見ると、多くの国々は経済成長の低迷、累積債務問題、貧困層の拡大等の経済的・社会的困難に直面し、その経済事情は依然として厳しいものがあり、開発援助に対する依存度を一層高めている。

また、地球環境問題、人口問題、難民問題、大規模災害、麻薬問題あるいはエイズ対策など地球的規模で取り組まねばならない課題が生じてきている。

このように、現在世界は、数年前よりはるかに大きく、また、新たな援助需要に直面しているが、援助供与国側においては、景気後退、財政困難などにより、援助量の増加が困難な状況となりつつある。このような状況の中、世界第2位の経済力を有し、かつ世界最大の援助供与国である日本に対する期待は、これまでにも増して高まっており、日本としてはこれに積極的に応えていく必要がある。

国際社会からのこうした期待に積極的に応えていくためには、援助について明確な理念と原則を定め、援助を一層効果的かつ効率的に実施することによって、援助に対する内外の理解を深め、幅広い支持を得ることが不可欠である。このような考え方に基づいて、政府は、92年6月、日本の政府開発援助(ODA)に関し長期的な観点からその理念や基本的考え方等について、包括的に取りまとめた政府開発援助大綱を閣議決定した。

大綱では、開発途上国の飢餓、貧困等の諸問題を看過し得ないという「人道的見地」、開発途上国の安定と発展が世界全体の平和と繁栄にとって不可欠という意味での「国際社会の相互依存関係」の認識及び先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的な課題として「環境の保全」を援助の基本理念として掲げ、これらの基本的考え方の下に、「開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援すること」を日本の援助の基本としている。

また、中・東欧諸国の変革、ソ連の崩壊及び湾岸危機を契機として、被援助国の民主化の問題や人権、軍事に関する政策と援助との関係が注目され、これらとの関連で日本の援助のあり方についても関心が高まった。このような背景のもと、91年4月海部総理大臣(当時)から、これらの点に関する政府の方針を明らかにするために、「開発途上国の軍事支出等と我が国政府開発援助のあり方について」(いわゆるODA4指針)を発表したが、政府開発援助大綱においては、これが「原則」であると明確に位置付けられた。つまり、日本は援助の実施に当たっては、国際平和と安定を維持し、強化するとともに、開発途上国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配分すべきとの観点から、「開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向」及び「民主化の促進、市場指向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況」に十分注意を払いつつ、相手国の要請、経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断の上、実施することとしている。

環境に関しては、基本理念の一つと位置付けたほか、「環境と開発を両立させる」ことを援助実施に当たっての原則とするとともに、そのほかの項目でも取り上げるなどその重視の姿勢を明らかにしている。

援助の重点地域としては、日本と歴史的、地理的、政治的及び経済的に密接な関係にあるアジア地域を引き続き重視していくとし、同時にそのほかの地域についても日本の国力にふさわしい協力を行っていくことを明確にしている。

上に述べたような大綱の原則に基づいて、日本は、これら各項目に照らして好ましい動きを支援していくという努力を行ってきた。92年5月に開催された第2回モンゴル支援国会合は、91年9月の第1回会合に引き続き、日本のイニシアティヴの下、経済困難の中でモンゴルが推進する民主化及び市場経済移行努力に対して国際的支援を与えるためのものであった。

中南米諸国においては、90年4月に平和的な政権交替の行われたニカラグァや、10年以上に及ぶ内戦を終了させるべく和平合意が成立したエル・サルヴァドルに対して、これら諸国の国家再建を支援すべく協力を行った。

アフリカにおいては、多くの国において民主主義、複数政党制及び市場経済原理導入の動きが活発化しており、その中でも、91年10月に複数の政党が参加して大統領・議員選挙が行われ、独立以来27年間で初めて政権交替が平和的かつ極めて円滑に行われたザンビアに対し、日本は民主化及び市場指向型経済移行の努力を支援するための協力を行った。

また、平和維持への貢献という観点からは、日本は、92年6月に東京でカンボディア復興閣僚会議を開催し、総選挙を経て成立する新政府が安定した国家運営を行うために重要である復旧と復興の問題について国際社会の協力体制を築くとともに、日本も積極的な協力意図を表明した。

一方、開発途上国において、民主化の逆行、人権侵害等好ましくない方向への動きも見られ、これらが日本国民及び国際社会から見ても明らかに問題であると判断した結果、当該被援助国に対する日本の援助方針を見直した例がある。例えばハイティについて、91年9月末に発生したクーデターに対し、日本は著しく民主化に逆行するものとしてこれを容認しないとの基本方針の下、援助を見合わせることとした。また、ミャンマーに対しても、88年の民主化要求運動による混乱、その後の国軍のクーデター以降、日本の援助は原則停止し、政変前より実施中の案件、緊急的・人道的性格の援助についてはケース・バイ・ケースにて検討していくとの方針をとっている。

さらに、ケニア及びマラウイについては、援助国会合において日本をはじめ援助国側は、ケニア、マラウイの人権の保障状況、ケニアにおける汚職の存在や経済改革の遅れ等について懸念を表明し、ケニアに対し具体的な援助額を表明しないとか、マラウイに対して国際収支の不均衡を是正するための援助を新規に供与することを約束しないといった対応をとった。

また、ザイールにおいては、経済困難や民主化の遅れに対し国民の不満が高まり、暴動が発生し、治安が悪化したため、日本大使館が避難する事態となった。その結果、ザイールに対する援助は事実上実施困難な情勢となり、援助を中断した。ザイールの国内情勢は、その後も流動的に推移してきており、ザイールに対する援助の再開については、4指針、治安状況等を総合的に勘案しつつ、今後の対応を検討していく考えである。さらにスーダンについては、スーダンにおける人権保障状況の悪化を考慮して、人道的・緊急的援助にとどめ、そのほかの援助については、スーダン政府の人権問題での対応を見極めつつ検討していくこととしている。

さらに、これまで政府要人の往来や二国間の援助協議等の機会に被援助国側に対し4指針あるいは政府開発援助大綱についての日本の考えを伝えた結果、被援助国の中には、例えば自国の軍事支出予算の減少や人権状況の改善努力について、日本に説明し理解を求めるといった動きが見られたことも注目される。

地球環境問題は、人口問題、麻薬対策などとともに、先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的課題であり、先進国は援助を通じて開発途上国を支援していく必要がある。

日本は、政府開発援助大綱において、環境の保全を援助の基本理念として新たに追加するとともに、原則、重点項目、援助の効果的実施のための方策の項においても取り上げることにより、環境重視の姿勢を明確にしている。このような方針を踏まえて、92年6月にリオ・デ・ジャネイ口で開催された国連環境開発会議(UNCED)では、日本は92年度より5年間にわたり、環境分野への援助を9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充・強化することに努めることを表明した。また、89年のアルシュ・サミットにおいて表明した3年間(89年度~91年度)に3,000億円を目途として環境援助を実施するとの目標についても、4,000億円以上の実績をもって達成した。

環境分野における援助を実施する際、まず開発途上国の立場に十分配慮することが重要であり、特に持続的な成長とともに、環境保全を保つという環境と開発のバランスを図ることが必要である。

また、環境問題の内容は、開発途上国の発展段階によって異なっていることから、これに応じたきめ細かな対応が必要である。例えば、所得水準の低い国においては、貧困問題に起因する劣悪な居住環境、森林破壊などの問題に直面しており、これに対しては貧困の解消、都市部における社会資本整備などが必要である。また、より所得の高い国においては、公害問題(大気汚染、水質汚濁等)の深刻化や、開発に伴う自然環境破壊がみられるが、この場合には資金と技術協力を通じて、こうした問題への対処能力の向上を図ることが有効である。

このように、環境と開発の問題を援助との関係で考える時、環境保全を目的とする援助を実施することと、援助案件が環境に及ぼす好ましくない影響を最小限にする努力の双方が重要であり、日本としては、自らの経験をも踏まえ、その技術・ノウハウなどを活用しつつ最重要課題の一つとして対処していく考えである。

日本の政府開発援助(ODA)は91年実績(支出純額ベース)において110.34億ドル(1兆4,840億円)となり、89年に続き再び世界第1位の援助国となった。ODAの対GNP比率は0.32%であり、90年の0.31%に比して僅かながら増加したが、依然としてほかの援助国の平均を下回っている(91年の開発援助委員会(DAC)諸国平均は0.33%)。このような中、日本は第4次中期目標の下で質量両面におけるODAの拡充を図っており、88年から5年間で500億ドル以上のODAを供与し、これによってODAの対GNP比率を着実に改善するよう努めている。

援助の地域別分配では、アジアが第1位の供与先であるが、近年日本に対する国際社会の期待の高まりとともに、援助対象地域は世界中に広がりを見せており、二国間援助全体に占めるアジア地域のシェアは減少傾向にある。(90年の59.3%に比べ91年には51.0%とかなり減少したが、このような大幅な低下は湾岸危機の際に日本が行った周辺国支援の結果、中近東のシェアが倍増(10.2%から20.4%)したことによる一時的なものと考えられる。)

第4次中期目標の最終年に当たる92年度のODA予算は、この目標の達成に向けて、ODAの着実な拡充を図ることとしている。一般会計予算は対前年度比7.8%増の9,522億円を計上し、また、円借款の原資の一部となる財政投融資からの借入れや国際機関への出資等を一般会計予算に加えたODA事業予算については、対前年度比11.1%増の1兆6,990億円を計上している。

いわゆる援助の質の改善も依然として重要な課題として残されている。例えば、その条件の緩やかさ(グラント・エレメント)や贈与の割合(贈与比率)については、ほかの援助国に比べ低い水準にとどまっているのが現状であり、政府は無償資金協力及び技術協力の拡充に努めている。

援助のアンタイド率(援助の財及びサービスの調達が援助国のものに限られない率)については、二国間ODA全体で79.7%(91年の一般アンタイド率)と、これまでの努力の結果、世界でも高い水準にあり、日本の援助が商業的利益を目的とするものといった批判が事実に反することが示されている。

(8) 経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)における議論

日本は、また、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)における議論に積極的に参加してきている。例えば近年DACで注目されている開発途上国の民主化の促進や人権の尊重、法の支配の確立等を内容とする「良い統治」の問題に関する議論にも積極的に参加するとともに、特に軍事支出と援助の問題につきDACが本件を「良い統治」の重点項目として積極的にとりあげ、DAC加盟国の参加を得て、本件に関する専門家会合を開催するよう働きかけるなど積極的にイニシアティヴをとってきている。また、旧ソ連諸国の中央アジア5共和国がODAの対象となるよう、これら共和国の開発途上国リスト掲載をDAC諸国に積極的に働き掛けた結果、92年11月下旬に93年1月1日より正式にリストに掲載されることが決定された。

草の根の住民に援助を直接に行き渡らせ、緊急な必要性に柔軟かつ迅速に対応することができる民間援助団体(NGO)との連携やその支援にも一層力を入れていく必要がある。また、開発と女性(WID)、すなわち、開発における女性の参加と受益の確保に配慮した援助の推進も重要である。日本としては開発途上国の幅広い開発ニーズ、実情に応じたきめ細かい対応を行うために、種々知恵と工夫をこらしていく考えである。

ODAを拡充するためには、援助額の増加と同時に、援助を効果的かつ効率的に実施していくことが重要であり、そのためには実施体制の強化、すなわち援助に携わる要員の拡充を援助の量的拡充に伴って行っていくことが必要である。

日本は今や世界でも最大規模の援助を実施するようになっているにもかかわらず、その実施体制、特に援助実務に携わる国際協力事業団及び海外経済協力基金といった援助実施機関及び外務省をはじめとする関係省庁の担当部局の人員数は、ほかの先進諸国と比較して十分なものとは言えず、特に、援助実施の現場である開発途上国に駐在する要員の拡充が望まれる。

また、近年、援助量が急速に拡大しているのみでなく、環境、人口、麻薬といった地球的規模の問題が新たな課題として大きく浮かびあがっており、また被援助国の軍事、人権、民主化のあり方、開発と女性(WID)にも注目した上で援助を行う必要性があるなど、援助をめぐる問題は複雑化、多様化している。こうした状況に対応していくためには、高い専門知識を有する多くの援助要員や専門家が必要である。

今後ともODAを拡充し、強化するためには、開発途上国に対する国民の関心を高め、開発援助に対する理解と支持を強化することが肝要である。政府は援助関連情報の公開や各種の広報資料の配布を通じODAに対する国民理解の促進に努めている。

同時に、国民が直接、開発援助活動に参加し得るような社会的基盤を作っていくことが重要である。この観点から政府は、広報活動の推進に加え、開発教育、NGO等の民間援助に対する一層の支援を強化していく考えである。

(1) 技術協力

技術協力は、開発途上国の国造りを担う人材を育成するという側面とともに、人と人の接触を通じて日本と開発途上国の間の相互理解と親善を深めるという側面をも有している。技術協力は、日本の豊富な技術を活かした協力として、今後一層の拡充が期待されている分野である。

政府ベースの技術協力は、主に国際協力事業団(JICA)を通じて実施しており、開発途上国の多様な必要に応じるため研修員の受入れ、専門家の派遣、機材の供与、開発調査(注1)、プロジェクト方式技術協力(注2)、開発協力(注3)、青年海外協力隊の派遣、青年招聘事業(21世紀のための友情計画)、国際緊急援助隊の派遣といった種々の形態で行っている。日本の技術協力の実績は91年には18億7,000万ドルであった。日本の技術協力をDACの資料によって国際的に比較すると、90年の実績額13億3,400万ドル(1,932億円;行政経費を除く)は、DAC加盟18か国中、フランス、米国、西ドイツ(当時)に次いで第4位であった。また、90年の日本のODAに占める技術協力の割合は14.7%であった(DAC加盟国平均23.1%)。

ODA全体の内容の充実を図るためにも、技術協力の量的拡大に努めていく必要がある。そのため、技術協力の量的拡大に対応し得る実施体制の強化を図るとともに、援助に携わる人材の育成を充実させることが必要である。

(イ)概 観

無償資金協力は、被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する形態の援助であり、基礎生活分野、人作り分野を中心とした開発途上国の様々な開発ニーズに応えることのできる援助である。無償資金協力には一般無償援助、水産無償援助、災害緊急援助、文化無償援助、食糧援助(注1)、食糧増産援助(注2)の形態がある。

エチオピアでオートバイの整備指導をする青年海外協力隊員

(国際協力事業団提供)

日本の無償資金協力の事業総額は、この協力に対する開発途上国及びほかの主要援助国の期待の高まりを反映して拡大してきた。92年度の無償資金協力予算(当初予算)は総計2,278億円となっており、10年前と比較すれば、その規模はおよそ1.6倍となっている。

日本のODAについては今後、量の拡大のみならず、質の一層の向上を図ることが大きな課題となっているが、無償資金協力はそのための重要な柱である。

92年に50年来の規模といわれる干ばつ被害を受けた南部アフリカ諸国(アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、スワジランド、タンザニア、ナミビア、マラウイ、モザンビーク、レソト)に対し3月と5月に総額148億円(食糧援助25億円、食糧増産援助38億円、ノン・プロジェクト無償援助85億円)の援助を実施したほか、6月これらの地域の難民・被災民を対象とした国際機関経由の食糧援助10億円を実施した。

日本は、被援助国の経済構造改善の努力を支援するためノン・プロジェクト型の無償資金協力を実施しており、87から89年度の3年間にアフリカ諸国に対し、617億円(約5億ドル)を供与した。90年度からは第2次経済構造改善努力支援無償援助を3年間で6億ドル程度実施することとし、91年度はインドネシア、モンゴル、ペルー等、アフリカ以外の諸国にも援助の対象国を拡大して合計292億円を供与した。さらに今日までのこの援助の成果や被援助国及び主要援助国などから受けた高い評価及び開発途上国の資金需要を踏まえ、日本は、93年度から3年間で6.5から7億ドル程度の第3次経済構造改善努力支援無償援助を実施することを決定し、92年7月のミュンヘン・サミットで発表した。

小規模無償資金協力制度は、従来の一般無償資金協力においては対応が困難であった比較的小規模の案件に迅速かつ的確に対応するため、89年度より導入された。90年度は44か国、92件、約2億9,600万円、91年度は48か国、156件、約4億9,900万円の援助を実施し、草の根レベルに届くきめ細かい援助として各方面から高い評価を得た。そのため、92年度は予算を7億円に増額して、この制度の一層の拡充を図っている。

無償資金協力を一層効果的かつ効率的に実施するために、(あ)事前の調査の拡充、(い)無償資金協力と技術協力の連携の強化、(う)ほかの援助国、援助関係機関及びNGOとの連携の強化、(え)フォローアップの拡充(供与機材の予備の部品等を追加的に供与するフォローアップ協力や既存の案件の改善や増強を行うリハビリテーション援助の実施)などの措置をとっている。

(イ)概 観

政府直接借款(円借款)は、開発途上国に対して、低利で長期にわたり開発資金を貸し付けるものである。91年度の平均金利は2.4%、返済期間は25年から30年、うち据置期間は7年から10年であった。このように緩やかな条件ではあるが、被援助国は、債務負担を負うことになる。円借款は被援助国の自助努力を促すとともに大規模の開発需要に応じることができると言え、開発途上国の経済・社会開発に直接貢献し得る経済や社会の基盤整備等に多く供与されている。このような特質を持つ円借款は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国等、開発資金需要の比較的高い国の経済成長に重要な役割を果している。

さらに近年は、当面の国際収支の困難に直面している国に対するノン・プロジェクト型の借款の供与も拡充してきている。

91年度の円借款の供与実績は、債務繰延べを含む政府間の合意ベースで、9,794億円であり、対前年度比では8.5%のマイナスとなった。債務問題について協議する場であるパリ・クラブを通じた債務繰延べは317億円であった。

円借款の調達条件に関しては、開発途上国の要望を考慮し、援助資金の効率的な運用を図るとの観点から一般アンタイド化に努めており、91年度の一般アンタイド率は政府間の合意ベースで89.8%となり、前年度から5.4ポイントの上昇となった。実際の調達実績を見ても、日本企業からの調達は中長期的に低下する傾向にあり、この率は91年度は31%となり、84年度に比べて44ポイントも低下している。ほかの先進国(日本以外のOECD加盟国)及び開発途上国の調達率は、それぞれ21%及び48%となっており、特に開発途上国の調達率の伸びが顕著である。

最近の円借款の注目すべき動向としては、91年度に湾岸危機に伴う経済困難の克服を支援するため、中東周辺諸国(エジプト、ジョルダン、トルコ)に対し通常よりも更に緩やかな条件で商品借款を供与したことなどが挙げられる。

また92年6月のUNCEDの際にブラジル、メキシコに対し環境円借款の供与の意図表明を行うなど環境分野の協力の強化を行っている。

日本は、二国間援助に加え、国際機関を通じる援助も行っている。国際機関を通じる援助の実績は、91年は21億6,300万ドル(対前年比5.2%減)であり、日本のODA全体に占める国際機関を通じる援助の割合は19.6%となっている(90年は24.7%)。

国際機関を通じる援助は、(あ)各機関の高度の専門知識や豊富な援助経験を利用し得る、(い)政治的に中立な援助が可能である、(う)援助関係の国際機関が有している世界的な連携体制を利用し得るといった特徴を有する。この国際機関を通じる援助と、日本の外交政策に沿って機動的かつきめ細かく実施することができ、被援助国との友好関係の増進に役立つ二国間援助とを有機的に結びつけること(マルチ・バイ協力)により、援助の幅を広げることが可能となる。

国際開発金融機関については、日本は従来より国際復興開発銀行(IBRD)、国際開発協会(IDA)、国際金融公社(IFC)、多数国間投資保証機関(MIGA)から成るいわゆる世界銀行グループのほか、地域的な国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)、米州開発銀行(IDB)、アフリカ開発銀行(AFDB)等に対し協力を行ってきているが、中・東欧諸国の政治的、経済的改革を支援することを目的として91年4月に設立された欧州復興開発銀行(EBRD)に対しても積極的な協力を行っている。このほか、農業開発を目的とする国際農業開発基金(IFAD)に対しても拠出を行っている。

また、日本は、国連システムにおける技術協力の中心的な機関である国連開発計画(UNDP)や、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、世界食糧計画(WFP)、国連児童基金(UNICEF)、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)等の国連援助機関がそれぞれ行う援助活動にも積極的に協力している。なお、これらの国連援助機関に対する91年の拠出総額は約7億ドルであった。

政府としては、開発途上国援助をより効果的かつ効率的に実施し、経済協力に対する国民的な基盤を強化するため、NGO活動に対する支援を積極的に行ってきている。

89年度に新設したNGO事業補助金制度は、途上国での人道的な開発協力事業で政府レベルのODAでは対応困難な小規模案件を対象として行うものであるが、その規模は年々拡大し、91年度では24団体、47件に総額2億3,600万円が交付された。

1. 国連の安全保障機能

国連は恒久平和の確立という崇高な理想を掲げ創設されたが、米ソ冷戦構造の中で、当初予定された安全保障理事会を中核とする集団的安全保障体制は、国連憲章第7章の規定に基づく国連軍が結成されていないなど、これまで十分に機能してこなかった。

この状況を抜本的に変化させたのは米ソの協調による新しい動きである。東西関係の劇的な変化は、紆余曲折はあるが、不可逆的な方向性を示してきており、国連を取り巻く環境も大幅に改善し、安全保障理事会は本来の機能を次第に回復し、国連の再活性化への道がひらかれようとしている。

このことを強く世界に印象づけたのは、90年8月にイラクが突如としてクウェイトを武力により侵略したことに始まるいわゆる湾岸危機がきっかけであった。

湾岸危機に関しては、米国あるいはソ連がイラクの行動を制止するという東西の枠組みの中での解決は図られず、国連、特にその安全保障理事会が問題の解決に関する重大な責任を負うこととなった。この危機への対応は国連が冷戦後の新しい国際関係の中で、有効な機能を発揮できるか否かの重要な試金石になるものとみなされた。

国連安全保障理事会は国際世論の支持を受けつつ、経済制裁をイラクに課し、イラクによる安全保障理事会決議の履行を求めた。しかし、イラクは非協力的な態度をとり続けたことから、いわゆる多国籍軍としてクウェイトに協力して軍事力を派遣している国々に対しあらゆる必要な手段をとる権限を与える決議678を採択した。

このように国際社会が国連を中心として一致協力して湾岸危機に対処したことは、今後更にこのような協力を発展させ、国連を機軸とした集団安全保障体制を確立することによって国際の平和と安全を維持することができるという期待を生み出した。

国連平和維持活動は、本来の国連の任務として国連憲章に規定されていたものではなく、現実の紛争解決に当たっての国連の具体的かつ実践的な手段として確立され、現在までに多くの成果を上げてきている。国連平和維持活動は、国連憲章第7章に定められている強制措置とは異なり、紛争当事者間で停戦合意がなされ、紛争を終結に導こうとの政治的な意思が確認された後、安全保障理事会又は総会の決議に基づき、受入れ国の同意を前提として派遣され、国連の権威と説得を通じて任務を遂行する。国連が一定の解決を強制することはない。

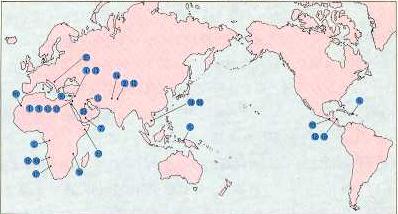

国連平和維持活動(PKO)(92年12月現在)

(注1)UNAMICはUNTACの展開によるこれに吸収された。

(注2)現在活動中のものは青色で表示。

国連平和維持活動が最初に組織されたのは、1948年の国連休戦監視機関(UNTSO)であり、これ以後、停戦監視等の任務の遂行を通じて経験を蓄積していった中でその具体的形態、活動に必要な要件などが次第に確立されていった。

国連の平和維持活動には、これまでに世界の80か国以上から52万人以上が参加しており、88年にはその実績が評価され、ノーベル平和賞を受賞している。

特筆すべきは、これまで設立された28件の平和維持活動のうち、半数以上にあたる15の活動が88年以降に設立されているという事実である。このことは、冷戦終焉後の世界において、国連平和維持活動に対する需要がますます高まっていることを示している。

また、その任務は、当初は紛争当事者間における停戦を維持し、紛争の再発を防止することに限られていたが、最近では紛争後の国家の再建の基礎を築くためにも手を貸し、そのための総選挙の組織及び実施や暫定的な行政監視をも行う複合型とも言うべき新しいタイプの平和維持活動も出現している。このような任務の多様化に伴って平和維持活動の規模も大型化する傾向を示している。

このように、国連平和維持活動は、近年質的にも量的にも拡大し、今や国連の平和と安全のための任務の中心的存在となるに至っている。

(1) 国連平和維持活動の直面する問題

国連の平和維持活動が多面的な発展を遂げたことは、他方において、過去には問題視されなかったような困難を露呈するに至っている。そのうちの一つは、資金需要の増大にいかに対処していくかであるが、この点については後述する(下記(5)参照)。もう一つの問題は、要員の確保である。例えば、伝統的な平和維持活動に対する要員派遣国の中には、国防上の理由によりこれ以上の貢献に困難を感じている国もある。ブトロス=ガーリ事務総長報告「平和のための課題」においては、特に後方支援要員の不足が指摘されている。

90年8月に発生した湾岸危機は、国際の平和と安全をいかにして維持していくかという問題を改めて問いかけるものとなった。それは同時に、日本がそのような場合にどのような形で貢献していくべきかという議論の契機にもなった。日本は、湾岸地域の平和と安定の回復のため、総額130億ドルに上る資金協力を行い、また、そのために増税まで実施した。さらには、人的貢献として医療団を派遣したほか、避難民輸送のための自衛隊機の派遣に関する政令が公布・施行されたが、実際の必要性はなく、廃止政令が公布・施行され、派遣は行われなかった。

湾岸危機のさなかの90年秋、政府は国連平和協力法案を国会に提出したが、この法案は審議未了のまま廃案となった。しかしながら、国会における法案審議を含む国民的な議論を通じ、国際の平和と安全のために日本も十分な貢献を行うことが不可欠であるとの認識が広く国民の共有するところとなったと考えられる。

その後国内においては国際貢献論議が一層高まったこともあり、91年9月、政府は、国連の平和維持活動や人道的な国際救援活動に日本が本格的に参加するための国内体制を整備することを目的として、「国際連合平和維持活動等への協力に関する法律案」を国会に提出した。

国会の審議においては、この法案と憲法との整合性、国会承認の是非、日本の「指揮」と国連の「コマンド」との関係、日本の国連平和維持隊への参加に当たっての基本方針(いわゆる「参加5原則」)(注1)、とりわけ平和協力業務の中断・終了、さらにはいわゆる平和維持活動本体業務の凍結等の問題に焦点が当てられ、一つの法案審議としては3国会にまたがる異例に長い時間をかけた審議が行われた。

憲法との関係について述べれば、国連平和維持活動に参加することは憲法の掲げる恒久平和と国際協調主義に合致するものでこそあれ、理念としてこれに背馳することはない。さらに、いわゆる「参加5原則」に基づく参加である限り、日本の自衛隊が部隊として国連平和維持活動に参加する場合であっても、これら部隊が憲法で禁じられている武力行使を行うことにはならない。

衆議院で90時間弱、参議院で100時間以上の審議を経て、92年6月、この法案は国会で採択され、ここに「国際連合平和維持活動等への協力に関する法律」(以下「国際平和協力法」という)が成立、同年8月に施行された。審議の過程で、いわゆる平和維持隊の本体業務に自衛隊が部隊として参加することについては別途法律で定める日までの間実施しないこととしたほか、この部分に関しては国会の事前承認を必要とすることにするなど、政府提出の法案に対し国会審議を通じ修正が加えられることになった。このように、国際平和協力法は、幅広い国内世論を反映したものであり、十分慎重に審議を尽くしたものとなっていると考える。

国際平和協力法の成立を受け、日本政府は、この法律に基づき、第2次国連アンゴラ監視団(UNAVEMII)と国連カンボディア暫定機構(UNTAC)に参加することを決定した。

アンゴラでは、75年のポルトガルからの独立後、政府と反政府勢力(UNITA)による内戦が続いていたが、米ソ関係改善の動きの中で両者の間で和平合意が成立し、これを受け89年1月に国連安全保障理事会は停戦監視と警察活動の検証を任務とする第1次国連アンゴラ監視団(UNAVEM)を設立させた。その後両当事者は、選挙によって民意を問うことに合意し、選挙監視の任務も加えた第2次国連アンゴラ監視団が設立された。日本はこれに対し3名の選挙監視要員を派遣した。アンゴラでの大統領選挙と国民議会選挙は91年9月に行われた。

一方UNTACは、自由で公正な選挙によってカンボディアの新政府が樹立されるまでの間、各派の停戦や武装解除などを監視するほか、中立的な環境を確保するための行政機関の監督・監視や選挙の組織・実施を含む複合的な平和維持活動であり、過去の平和維持活動の中でも最大級の規模を有し(注2)、多くのアジア諸国のほか、欧米、アフリカ、中南米その他の国も参加している。日本は国連からの要請を受け、92年9月、施設部隊600名、停戦監視要員8名、文民警察75名の派遣を決定し、10月にはすべての要員がカンボディアにおける活動に従事することとなった。現在、自衛隊の施設部隊が国道(2号線、3号線)の復旧作業等を、停戦監視要員はチェックポイントで停戦違反の監視等を、文民警察はカンボディア各地で現地警察の監視・指導等を行っている。このほか、物資協力として医薬品、ラジオ等の供与も実施した。93年5月に予定されている制憲議会選挙の際にも選挙監視要員を派遣することを検討している。

カンボディアにおける国連平和維持活動に参加する自衛隊員

(陸上自衛隊提供)

国連平和維持活動に要する経費は、91年の約6億ドルから92年には20億ドル近くにまで増大し、通常予算の1.5倍以上となった(92年の通常予算は約12億ドル)。加盟国としての義務である分担金の早急な支払は通常予算の場合も平和維持活動の場合も重要であるが、平和維持活動は緊急に設立されることが多く、その規模も予測しがたいため、加盟国が早急な対応を行うことは困難な場合もある。その一方で、平和維持活動が最も資金を必要とするのは資機材の調達や輸送を行う立ち上がり段階であり、この段階での資金の確保が任務の円滑な実施の鍵を握っている。平和維持活動の拡大に伴って財政面に関する議論も活発化し、91年末から92年にかけてデクエヤル前事務総長やブトロス=ガーリ事務総長が種々の提案を行った。こうした中で日本は、92年9月の渡辺外務大臣の国連総会演説において、加盟国に新たな財政負担を課すことなく平和維持活動の立ち上がり段階での資金確保を可能とする総会決議案を提出する意向を表明し、この日本提案を基礎として92年12月、平和維持留保基金(1.5億ドル規模)を設立する総会決議が満場一致で採択された。この決議により、平和維持活動の財政基盤が大きく拡充されることとなった。

国際の平和と安全を確保するための国際的な安全保障システムのあり方、またその中での国連の果たすべき役割については、国際的にも大きな関心の高まりが見られた。そのきっかけを作ったのは、92年1月に開催された安全保障理事会首脳会議の開催、及びその要請を受け、ブトロス=ガーリ国連事務総長が6月に発表した報告書「平和のための課題」であった。

92年1月、英国のメイジャー首相の発案に基づき、国連史上初めて首脳レベルによる安保理会合が開催された。日本の宮澤総理大臣を含めほとんどの安保理構成国より首脳が出席したこの会合において、冷戦の終焉後、国連への期待が高揚する中で、国際の平和と安全のために国連及び安保理が果たすべき役割の重要性を再確認しあったことは、政治的に大きな意義を有するものであった。同時に、特に開発途上国の代表より安保理の構成や常任理事国の特権を見直すべきであるといった主張がなされ、むしろ安保理改革をめぐる国際的な関心を高めるきっかけになった。この点に関し、宮澤総理大臣は、国際情勢の変化に適応して国連自身が変革すべきであり、安保理の機能、構成を含め新たな時代に適合するよう検討していく必要性を強調した。

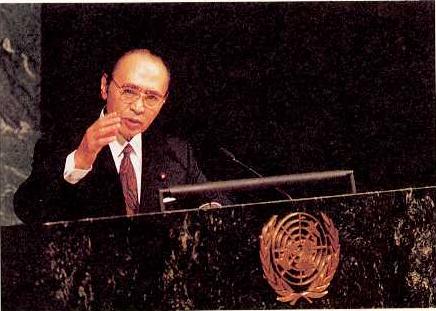

国連総会で演説する渡辺外務大臣(92年9月)

なお、安保理サミットには常任理事国としてソ連の議席を継承したロシアが初めて出席した。

「平和のための課題」は、予防外交、平和創造及び平和維持に係る国連の能力を「国連憲章の枠内で」強化する方法につき分析・勧告することを求めた安保理議長声明を受け、ブトロス=ガーリ事務総長が発表した報告書である。その内容の多くは国連の各委員会の議論をベースにしたものであったが、中にはブトロス=ガーリ事務総長色を濃厚に示した大胆かつ独創的な提言を含んでいたため、関係者の間で大きな波紋を呼んだ。とりわけ紛争を未然に防止する目的で国連の組織を展開する(状況によっては越境攻撃の危険を感じている国の単独の要請のみに基づき展開されることもあり得る)という「予防的配備」構想、及び通常の平和維持隊よりも重武装し、加盟国によって自発的に提供された部隊によって構成するとする「平和執行部隊」の創設提案は賛否両論を巻き起こした。

日本は、渡辺外務大臣の第47回国連総会演説の中で、ブトロス=ガーリ事務総長のイニシアティヴを高く評価するとともに、「予防的配備」及び「平和執行部隊」に関しては、国連平和維持活動の基本原則との関係で引き続き検討されるべき問題であるとの認識を示した。

「平和のための課題」発表の背景には、近年の地域紛争の変質及びそのような地域紛争への国連の関与のあり方に対する問いかけがあったことが指摘される。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナやソマリアにおいては、戦闘とは直接関係のない多くの一般市民が生死の境の生活を強いられており、国際社会は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、赤十字国際委員会(ICRC)等の国際人道救済機関を中心として、これらの避難民等の救済に努めてきた。また、安保理は、人道的救援活動を支援する目的で国連平和維持活動を展開することを決定した。しかし、そのような努力にもかかわらず、避難民等への救援物資の配給は妨害を受け、時としてこのような救援活動に従事する職員や平和維持活動の要員までもが生命の危険にさらされることとなった。また、いずれの場合も、平和維持活動の展開によっても事態の改善に役立つには至っていない。このように、伝統的な平和維持活動による国際の平和と安全のための努力において、一定の限界が認められるような状況が生じていることは否定し得ない。

ソマリアにおいては、首都モガディシュ以外のソマリア全土にも国連平和維持活動(国連ソマリア・オペレーション:UNOSOM)を展開することを決定する安保理決議が採択されたものの、紛争当事者による受入れ同意が得られないまま、事態は悪化の一途をたどった。このため安保理は、92年12月、ソマリアにおける国際的な人道救援活動のための安全な環境を確立するために必要なあらゆる手段を取る権限を全ての国連加盟国に与える決議794を全会一致で採択し、これに基づいて統一タスクフォース(UNITAF)が結成された。その後このタスクフォースがソマリアに上陸し、安保理決議の目的を達成するための活動を行っている。統一タスクフォースの任務終了後はUNOSOMIIがこれにとって替わることとされているが、統一タスクフォースからUNOSOMIIへの移行がいかなる形で行われ、UNOSOMIIがどのような性格の活動となるかは注目されるところである。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナについては、92年8月、安保理は、決議770によって、人道救援活動を支援するために国連加盟国が個別に、又は地域機関を通じて必要なあらゆる手段を取る権限を与えたが、各国がこの決議を受けて軍事行動をとることにはならず、結局のところ平和維持活動である国連保護隊(UNPROFOR)をボスニア・ヘルツェゴヴィナ全土に展開することとなった(ただし、参加国が自前で経費負担をするといった変則的な形をとっている)。

いずれにせよ、国際情勢の新たな展開に直面していかに平和を確保するかという問題は、国連及び国際社会に対し真剣な対応を問いかけていると言える。

このことはまた、国際の平和と安全のために日本が何をすべきであるかという国際貢献の議論にも、更に新たな問題意識を投げかけずには済まないものと思われる。日本としては、国民的な議論を経て国際平和協力法の成立にこぎつけた訳であり、当面はこの法律に基づく人的貢献を可能な限り行っていく必要がある。さらに、この法律は3年後に見直しを行うこととなっており、今後、新しい国際情勢の展開を踏まえて、日本として何をすべきかを真剣に議論していくことが日本にとって重要であろう。

(1) 国連の機能強化の必要性

国際の平和と安全の分野における国連の努力の変遷は、ある意味でその時々の時代を映す鏡でもあった。そして、冷戦終焉とともに国連の役割がますます重要になってきていることは、今日世界各地で国連平和維持活動が紛争の解決に努力していることからも明らかである。他方において、これらの努力が各地で困難に直面していることも事実であり、そのためにも将来の国連による平和維持のための努力のあり方が模索されている。

また、国際社会は今日、国際の平和と安全の問題に限らず、貧困、環境、難民、麻薬、テロといった新しい地球的規模の問題への機動的な対応が求められている。これらの問題は、いずれも国際社会が一致団結して取り組まねばならない問題であり、またいずれの場合でも、国連を通じた各国の協力が重要になるものと思われる。

こうした中で、国連が新しい時代の新しい問題に機動的に対応するための機能を現実に備えた組織・機構となるよう、国連を強化することの必要性が切実に認識されるに至っている。

92年1月に就任したブトロス=ガーリ事務総長は、就任直後の2月、政治総会・事務サービス局等の政務関係5部局の統廃合、特別政治局の平和維持局への改変、開発・国際経済協力局等の経済関係5部局の経済社会開発局への統廃合、人道問題局の新設等からなる事務局改革を行ったことを発表した。この機構改革には、事務次長ポスト9、事務次長補ポスト5のハイレベルポストの削減を伴うものであった。

この発表は、関係者にとっては全くの寝耳に水のものであり、国際的に大きな反響を呼んだが、全体として見た場合には、複雑化した国連の人と機構を簡素化し、国連の活動の合理化と強化を図ることに資するものであった。

その後ブトロス=ガーリ事務総長は、92年12月に第2次改革を発表し、経済社会開発局を改めて政策調整局、経済社会情報・政策分析局、開発支援局に3分割した。近く国連下部機関や地域経済委員会を中心とした第3次の改革が発表される見通しである。

こうした事務局機構改革は、複雑化した人員・機構の整理と国連の機能を強化するという点で、その基本的な方向は正しいものであるというのが日本を含む各国の一般的な評価であると言えよう。

国連による国際の平和と安全のための努力が脚光を浴びることが多くなるにつれ、その中核にある安全保障理事会の活動やその組織のあり方に対しても国際的な関心が高まってきている。国連総会においては、79年以来毎年「安保理議席の均衡配分と拡大」が議題に上げられてきたが、実質審議は80年以来行われてこなかった。しかしながら、91年の第47回国連総会においては、この議題の下に8か国が発言を行い、11年振りの実質審議が行われた。また、92年1月の安保理サミットの開催、及びその場における各国の問題提起は、安保理のあり方に対する関心を更に高めるきっかけになった。

92年9月にジャカルタで開催された非同盟諸国首脳会議においては、安保理を含む国連の改革が大きなテーマとなり、その検討を行うためのハイレベル作業部会の設置が決定された。9月下旬に開会となった第47回国連総会においては、10数か国が様々な形で安保理改組の必要性に言及した。

こうした中で、92年11月、「安保理議席の公平配分と拡大」につき決議案が総会に提出され、12月に全会一致で採択された。この決議によれば、国連加盟国は93年6月末までに国連事務総長に対し安保理の構成の見直しの可能性に関する意見を提出し、事務総長はこれを取りまとめて第48回国連総会に提出することが要請されている。

日本は、92年1月の安保理サミットにおける宮澤総理大臣演説、及び9月の国連総会における渡辺外務大臣演説の中で、時代の変化に適合して国連自身が変革すべきであり、安保理を含む国連の組織・機能の見直しを行う必要があること、及び国連の場における取組を開始すべきことを主張した。この問題に関しては、国連総会決議を受け、93年9月から始まる第48回国連総会の場での審議に舞台が移されることになる思われるが、今後の展開が注目される。

東西冷戦の終焉後の世界の平和と繁栄を築いていくに当たり、人権の尊重に対する国際的な関心が高まってきている。92年のミュンヘン・サミットにおいても、人権は正当な国際的関心事であると言明した89年のアルシュ・サミットの人権宣言を受けて、政治的及び経済的自由、人権、民主主義、正義並びに法の支配という共通の価値観に基づき冷戦後の国際社会における新しいパートナーシップを発展させていくとの方向性が示され、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎となるものであることが再確認されている。

日本としても、戦後一貫して基本的人権の尊重及び自由と民主主義に立脚した結果、今日の平和と繁栄を築いてきた体験を踏まえ、責任ある国際社会の一員として、人権は人類共通の普遍的価値であり世界の平和と安定の基礎であるという基本理念に基づいた行動をとることが一層重要となってきている。その一環として、政府開発援助(ODA)の実施に当たり、開発途上国の民主化の促進努力、基本的人権及び自由の保障状況等にも十分注意を払う旨が92年6月閣議決定された政府開発援助大綱の中にODAの実施に当たっての原則の一つとして盛り込まれた。

国連は、国連憲章においてその目的の一つとして人権及び基本的自由の尊重を助長・奨励するため国際協力を行うことを唱え、人権分野における国際協力の中で大きな役割を果たしてきているが、日本としても、世界における人権の尊重と促進のため、82年以降連続して国連人権委員会のメンバー国となるなど、人権問題に関する国連の活動に積極的に参加している。さらに、84年から国連人権委員会の下部機構である国連差別防止・少数者保護小委員会に、87年から国際人権規約のうち市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆるB規約)に基づき設置された人権委員会に、さらに、93年1月から経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(いわゆるA規約)に係る委員会にそれぞれ日本の委員が個人の資格で選ばれ、参加している。

91年の国連総会では、世界の先住民の国際年(93年)に関し、人権担当の事務次長を本国際年のためのコーディネーターに任命する、また、本国際年のための活動計画として、広報・啓発活動の奨励等を行うなどの内容の決議が無投票採択された。この決議に基づき、国連総会開催中の92年12月、国連本部においてこの国際年のオープニング・セレモニーが行われた。

91年、92年の国連総会では新たに採択された条約はなかったが、国連は人権に関する国際規準の設定活動を継続的に行っており、91年の国連総会では精神医療に関する原則が、92年の国連総会では少数民族に属するものに関する宣言、及び強制的失踪からの保護に関する宣言が、それぞれ採択された。

なお、日本は89年の国連総会で採択され、90年9月署名した「児童の権利に関する条約」の締結について92年3月、その承認を求めるべく国会に提出した。

国連総会及び国連人権委員会においては例年各国の人権問題についても審議が行われているが、なかでも91年6月以降の旧ユーゴースラヴィアの民族紛争を背景とする人権侵害に対して国際社会の強い非難の声が上がったことが特筆される。国連人権委員会は、92年8月と11月に特別会期を開催し、特別報告者を任命し実態を調査させるとともに、主にボスニア・ヘルツェゴビナで行われている民族浄化をはじめ旧ユーゴースラヴィア内の全ての人権侵害を強く非難した。同年末の国連総会においても11月の国連人権委員会特別会期の決議を踏まえ、セルビア共和国等が民族浄化の主要な責任を負うとして民族浄化を含む人権侵害の即時中止を求める決議が採択され、旧ユーゴースラヴィアの人権問題に関して日本を含め国際社会の重大な懸念が示されることとなった。

このほか、スーダン、及びエストニアとラトヴィアの人権状況について92年に初めて国連総会で決議が採択された。

スーダンの人権状況については、国内被災民、少数民族及び国際的人道援助機関要員等に対して人権侵害が行われていることに深い憂慮の念を表明する決議が日本を含む圧倒的多数の支持により採択され、エストニア及びラトヴィアについては、ロシアが両国内のロシア系少数民族の人権状況につき懸念を表明しているところ、関係国間で懸念を解消するよう求める決議が無投票で採択された。

イラクの人権問題については、91年以来の国連における決議を踏まえ、92年初めの国連人権委員会及び同年末の国連総会において、特に北部クルド人及び南部シーア派住民に対する恣意的即決処刑等の重大な人権侵害を強く非難する決議が日本を含む圧倒的多数の賛成投票で採択された。

ミャンマーの人権問題は、国連人権委員会において89年から審議されているが、91年の国連総会は総会として初めて決議を採択し、民主化の早期履行への期待と人権状況に対する懸念を表明した。これに続き、92年初めの国連人権委員会は、ミャンマーの人権状況を調査する目的で特別報告者を任命し、同年末の国連総会は、人権の尊重と民主化の促進を求める決議を無投票で採択した。日本は、92年4月のタン・シュエ新議長就任後、ミャンマー政府が民主化へ向けて諸措置をとっていることを基本的には積極的な動きとして注目する一方で、ミャンマー政府が国際社会の期待に答えて人権状況の改善と民主化のため一層の具体的措置をとるよう希望するとの立場から、無投票採択に加わった。

また、キューバの人権問題については、これまで国連人権委員会において審議されていたが、92年の国連総会は総会として初めて決議を採択し、人権侵害について数多くの報告に接していることに遺憾の意を表明した。

なお、90年の国連総会の決議に基づき、93年6月に、世界人権会議がウィーンで開催される。この世界人権会議は、68年にテヘランで開催された国際人権会議以来25年ぶりに開催されるもので、その目的は、48年の世界人権宣言の採択以来の人権分野における進展を振り返り、人権諸条約の実施状況及び人権分野における国連活動状況を改善するための方途を探ることである。現在、世界人権会議の準備のために設立された準備委員会において、手続き規則、参加者の問題、議題、最終文書作成などの審議が行われており、さらに、アフリカ、ラテン・アメリカ、アジア地域においては、地域準備会合が開催又は予定されている。日本は、世界人権会議の意義に賛同して、従来より関連決議の共同提案国となるとともに、この会議の成功のために準備過程が重要であると考えて、準備委員会に積極的に参加してきたが、今後とも、この会議が国際社会における人権の尊重と促進への新たな契機となるよう、先進民主主義諸国と協調しつつ積極的に議論に参加していくこととしている。

1. 軍備管理・軍縮の現状

日本は従来より、核兵器の究極的廃絶を目指し、その一環としてジュネーヴの軍縮会議等において核実験を段階的に禁止することを提案するなど、核軍縮の促進のために積極的に努力してきた。また、90年から92年のサミットの政治宣言において不拡散問題が大きく取り上げられたように、東西冷戦の終焉、湾岸危機への対応といった国際情勢の変化を背景として、近年、南北間の大量破壊兵器、ミサイルの拡散や通常兵器の移転の問題が大きな課題となってきている。こうした分野では非核三原則や武器輸出三原則等独自の政策をとってきた日本の貢献がより一層期待されているところである。日本は、92年1月より設置された通常兵器移転の透明性を高めるための「国連軍備登録制度」の創設に主導的な役割を果たすとともに、軍備の透明性に関する東京ワークショップ(92年6月)、89年以来日本で4回目の国連軍縮会議(広島、92年6月)を開催するなど積極的な役割を果している。さらに、核不拡散に関しては、91年8月の海部総理大臣(当時)が中国を訪れた時に日本の働きかけを受けて中国より核不拡散条約(NPT)加入表明を得るなど、NPTの強化のために努力するとともに、92年4月に発足した原子力関連物質輸出規制の枠組みであるロンドン・ガイドライン・パート2の事務局は日本が務めている。

(1) 核兵器

(イ) 最近の動向

米ソ・米露関係の好転、冷戦構造の終焉により核軍縮は歴史的進展が見られ、核軍備競争防止の時代から核兵器の実質的削減の時代への移行という流れが明確となった。

他方、イラクの核兵器開発計画が明るみに出たこと、国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定発効にもかかわらず依然として払拭されない北朝鮮の核疑惑等に見られるように、核拡散防止は緊要な課題となっている。

核不拡散体制の中心であるNPTには、リトアニア、ジンバブエ(91年9月)、エストニア、ラトヴィア(92年1月)、中国(同3月)、スロヴェニア(同4月)、ウズベキスタン(同5月)、フランス(同8月)、アゼルバイジャン(同9月)、ナミビア、ニジェール(同10月)、ミャンマー(同12月)がそれぞれ加入した結果、米国、英国、フランス、ロシア、中国の5核兵器国が全て締約国となり、締約国数も150を越えるなど条約の普遍性が著しく高まった。しかし、イスラエル、インド、パキスタン等高度の核技術を有する国が依然としてNPTを締結していない。また、NPTの第10条第2項に基づき、95年には条約の延長期間を決定するための会議が開催される予定であるが、日本は、NPTが世界の平和と安全に果たしている重要な役割を考慮して、95年以降もNPT体制が安定して長期に存続されるよう先進民主主義諸国と協調しつつ努力を払っていく。

このほか、中南米地域に非核地帯を設置するトラテロルコ条約については、92年8月、この条約追加議定書の一つに唯一批准していなかったフランスが批准書を寄託するとともに、この条約を締結していなかったブラジル、アルゼンティン、チリの3か国がトラテロルコ条約に加入する意思を表明するなどこの条約体制が強化されている。

また各国とも核不拡散に向け積極的にイニシアティヴをとっている。日本は92年6月に閣議決定された政府開発援助大綱の原則の中で、政府開発援助(ODA)の実施に当たっては、開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う意向を明らかにした。またカナダは、92年5月、NPTの基盤を損なう国に対しては経済援助を停止するなどの核不拡散イニシアティヴを発表した。米国も、同年7月、兵器用プルトニウム及び高濃縮ウランの生産停止や、技術協力に際し被援助国の不拡散の遵守状況を勘案するなどを内容とする不拡散イニシアティヴを発表した。

また、ソ連の崩壊に伴い、同地域から核をはじめとする大量破壊兵器及びその製造技術の拡散が懸念され、この問題に対処するため、日本、米国、欧州共同体(EC)が共同出資して(日本は2,000万ドル拠出)旧ソ連諸国の兵器関連科学者・技術者の国外流出防止を目的とした国際科学技術センターをモスクワに設立することで合意、92年11月、このセンターの設立協定に署名した。

核実験に関しては、核実験の制限に向けた顕著な国際的動きが見られる。92年10月、米国において核実験を93年7月まで一時停止するとともに、その後3年程の猶予期間の後96年10月以降核実験を全面的に禁止するとの条項を含んだエネルギー・水資源開発歳出法が成立した。また、同年10月、ロシアは91年10月より継続していた核実験モラトリアムを93年7月1日まで延長する旨決定した。フランスは92年のモラトリアムを引き続き実施中である。

北朝鮮は85年12月核不拡散条約に加入したが、加入後18か月以内にIAEAとの間に保障措置協定を締結するというこの条約上の義務を履行してこなかった。しかしながら、保障措置協定の締結を求める日本等の国際的な働き掛けや、ブッシュ大統領の核兵器削減イニシアティヴ(91年9月)、盧泰愚大統領の「核不在宣言」(91年12月)等を背景に、北朝鮮は92年4月に保障措置協定を締結し、この協定は締結と同日に発効した。IAEAは、この保障措置協定に従い北朝鮮が提出した冒頭報告や設計情報の内容を検認するための特定査察を実施中である。今後、北朝鮮との間に補助取極の作成と発効を経た後、通常査察が実施されることになる。

他方、冒頭報告等により北朝鮮が自ら明らかにした事実や、5月中旬にブリックスIAEA事務局長が北朝鮮を訪れた際に明らかになった事実などから、完成すれば再処理施設と言える大規模な「放射化学実験施設」が存在することや、少量ながらプルトニウムを抽出したことなどが判明している。北朝鮮の核兵器開発に関する国際社会の懸念は未だ払拭されたとは言えず、懸念が払拭されるまで引き続き北朝鮮に対し働き掛けを行っていく必要がある。

冷戦後の核拡散問題に対する国際的対応の一つとして、原子力分野における輸出規制体制の強化の動きがある。91年3月には第1回原子力供給国会議が開催され、原子力供給国ガイドライン(いわゆるロンドン・ガイドライン)に参加の26か国が、このガイドライン成立以来13年ぶりに一堂に会し、核不拡散分野の輸出規制体制全般にわたる強化策を検討した。この会議に続き、92年3月から4月には、第2回原子力供給国会議が開催され、これまでの専ら原子力の分野のみに使用される資材等の輸出規制に加え、原子力、非原子力の両分野に使用される原子力関連品目を対象とする新たな規制枠組み(ロンドン・ガイドライン・パート2)が発足した。日本は、この体制を核不拡散の観点から極めて有効な制度として、この発足に向け積極的に貢献してきたが、かかる努力が国際社会から高い評価を受け、第2回原子力供給国会議においては、この体制の事務局を日本が務めることが併せて決定された。92年12月には、この規制を実施する準備のための第1回会合が日本を議長として開催され、93年1月からの円滑かつ完全な実施に向け参加国が一層緊密に協力していくことで合意した。

90年の第4回NPT再検討会議において、IAEA事務局に対し、保障措置制度強化のための検討を行うよう呼び掛けが行われたのを受けて、これまでIAEA事務局によって検討が行われてきたが、92年2月のIAEA理事会において、未申告施設における特別査察の活用及び設計情報の早期提出について合意された。これは、イラクがIAEA保障措置協定に違反し密かに核開発を行っていたことを受け、通常の査察あるいはIAEAが独自に、又はほかの国の協力により入手した情報に基づき、未申告活動の懸念が存在する場合、IAEAが未申告の施設に対しても特別査察を実施することが可能であることを確認するものである。また、これに加え、施設の設計情報の提出については、これまで核物質が搬入される直前(180日前程度)までに提出することになっていたが、これを更に早期に提出することにすることが合意された。

(イ) 化学兵器禁止条約

(a) 交 渉 妥 結

92年9月、ジュネーヴ軍縮会議は、同年の秋の第47回国連総会への報告書を化学兵器禁止条約案を含めた形で採択し、20年余に及んだこの条約交渉は終了した。総会は条約案を支持し、全ての国に署名及び締結を呼び掛ける決議を採択し、これを受けて、この条約は93年1月、パリ署名会合において署名のために開放されることとなった。この条約発効のためには65か国の批准が必要であるが、最も順調に行けば95年にも発効となる。

条約交渉に約20年もの歳月を要したのは、(あ)検証制度を含め条約の内容が極めて複雑なため、各国間の利害調整が難航を極めたこと、(い)東西冷戦下にあっては、両ブロック間の対立が交渉を阻んだことのほか、(う)米ソにとっても軍備管理・軍縮交渉の最大の優先課題は核兵器であって、化学兵器軍縮にまではなかなか手が回らなかったことが大きな理由である。しかし、東西対立の終焉とともに、湾岸危機等を通じて化学兵器の不拡散問題の重要性がクローズアップされたことにより、交渉の妥結への機運が高まり、今回の妥結に至った。

この条約は、世界的規模での化学兵器の廃絶を目指すものであり、そのため次のとおり画期的な内容を含んでいる。

(あ) 化学兵器の包括的禁止

1925年のジュネーヴ議定書では、化学兵器の戦争使用が禁止されているだけであるが、化学兵器禁止条約では、化学兵器の開発、生産、保有等も禁じられている。また、保有する化学兵器、化学兵器生産施設については、条約が自国について効力を生じた後30日以内に申告するとともに、条約発効後原則として10年以内に廃棄しなければならない。

(い) 徹底的な検証制度

締約国は、化学兵器に転用される危険性が高い毒性化学物質について、政府、民間企業を問わず、毎年自国の生産量、生産施設等を申告するとともに、そうした毒性化学物質の生産施設における活動が条約に反していないことを検証するために査察を受け入れなければならない。

この条約の検証機能を特に高めるのがチャレンジ査察(いわゆる抜き打ち査察)である。条約違反の疑惑があるとしてほかの締約国からチャレンジ査察の要請があれば、その場所が政府、民間施設のどこであれ、また、申告、未申告のいかんを問わず、国際査察チームを受け入れなければならない。チャレンジ査察制度を設けたことは、条約違反に対する抑止力として相当の効果を有するものと評価される。

今後、日本としては、93年1月の署名会議において署名を行い、その後の批准に向けて、条約の国内実施のために体制の整備を検討していくこととしている。この条約の実施に当たっては、条約が定める有毒化学物質に関する申告、査察の受入れなど民間産業界に対して相当の影響があるので、関係者の理解を十分に得ていく必要がある。

条約発効に向けての準備を進めるため、93年初めには準備委員会及び暫定事務局が発足することになっている。これらの組織は、条約が発効し、正式な条約機構が設置されるまでの間、査察手続の確定、査察官の訓練など条約実施のための具体的細目を検討していくこととなっており、日本としてもこの検討に積極的に参加し貢献することが期待されている。

第3回生物兵器禁止条約再検討会議が91年9月に開催された。この会議は、イラクによる生物兵器開発に対し国連が調査団を派遣したことなどを背景に、条約強化の問題が中心議題となった。その結果、微生物関連施設、防護研究プログラム等の申告を行う信頼醸成措置について、国内法を申告することや、ワクチン生産施設を申告することが追加されるなど、信頼醸成措置の拡大や強化が図られた。また、この条約はもともと検証規定を欠いていることから、この是正が強く認識され、検証問題に関する特別政府専門家グループが設立された。

この専門家グループは、92年3月、第1回会合を開き専門的立場から条約上検証を行うことが可能かどうか、また、検証手段としてどの様なものが望ましいかについて検討を開始した。この専門家グループは、93年末までに結論を報告書にまとめることとしており、日本としてもこの検討に積極的に参加し貢献していくことが期待されている。

(ハ) オーストラリア・グループ(AG;生物・化学兵器拡散防止のための輸出規制)

生物・化学兵器の開発・製造に関連する物資・技術の輸出規制の枠組みとして日本を含む24か国の参加するオーストラリア・グループ(AG)がある。1985年にオーストラリアのイニシアティヴにより第1回AG会合が開催され、その後年2回の会合において化学兵器拡散防止のための実効性ある輸出管理体制の強化と拡充につき話合いが続けられてきている。また、1989年からは、生物兵器の拡散防止措置についても議論が行われている。現在、AG参加国は、化学兵器並びに生物兵器の原材料及びこれら兵器に関連する汎用製造設備の輸出規制を実施している。

ミサイルの不拡散については、87年以降、日本を含む西側各国は、ミサイル関連技術輸出規制(MTCR)と呼ばれる枠組みの下で、共通のガイドラインによって、核兵器の運搬能力を持つミサイルの製造に利用し得る機材や技術の輸出規制を実施してきている。92年7月には、核兵器のみならず、生物兵器及び化学兵器をも含む全ての大量破壊兵器を運搬可能なミサイルにまで規制を拡大することが合意された。ミサイルの拡散に対する懸念を背景に、MTCRの参加国は92年末現在、発足当初の7か国から22か国にまで拡大してきており、また、MTCRの非参加国に対してもガイドラインを遵守するよう働き掛けが行われている。

3. イラクの大量破壊兵器の廃棄に関する国連特別委員会(UNSCOM)の活動

91年4月に国連安全保障理事会で採択された湾岸危機の停戦決議(国連安保理決議687)C項により、イラクはその大量破壊兵器、弾道ミサイル及び関連施設等を国際的な監視下で無害化することを無条件に受入れることとなった。これに基づき設置された特別委員会(UNSCOM)は、92年10月までの段階で、計45回のチームをイラク現地に派遣し、イラクの大量破壊兵器に関する現地調査、廃棄の監視及び将来における不保持を確保するための活動を行っている(ただし核兵器に関しては、国際原子力機関(IAEA)が中心に活動を行い、UNSCOMはそれに協力することとなっている)。

核兵器については、現地調査により、イラクが兵器製造には至らないものの開発計画を有し、IAEA保障措置協定に違反して未申告でウラン濃縮、プルトニウム分離・抽出等を行い、微量ではあるものの核分裂物質の製造を実施していたことが確認された。現在、関連機器や施設の破壊が実施されており、今後も引き続き査察や決議が遵守されているかの監視が行われる予定である。化学兵器に関しては、調査によってイラクが申告していたよりはるかに多くの化学兵器が発見され、移動可能なものは廃棄施設へ集積され、移動不可能なものは現地で廃棄された。現在イラクによる廃棄の監視が実施されている。生物兵器については、生物兵器材料は確認されたものの、実施の兵器は発見されていない。現在はイラクの不保持についての監視が行われている。弾道ミサイルについては、イラクの弾道ミサイル(スーパー・ガンを含む)開発計画の調査、発見されたミサイル等の廃棄及びイラク側が行ったとするスカッド・ミサイルの廃棄の確認が行われているが、なお隠されている部分もあるとして調査が継続されている。

日本は、UNSCOMの活動が湾岸地域の平和と安定の回復に重要な役割を果たすものとして支持しており、91年度中に250万ドルの財政支援を行ったのをはじめ、人的貢献としてUNSCOM発足当時(91年5月)から委員として化学兵器の専門家を派遣するとともに、化学兵器調査団や化学兵器廃棄監視グループに化学兵器防護の専門家を派遣してその活動に協力している。

(1) 通常兵器の移転と自衛権

イラクのクウェイト侵攻の背景にイラクの膨大な武器輸入があったことは、武器生産国でなくても、武器輸入により、自衛に必要な兵器量をはるかに超えて地域の軍事バランスを損なう軍事大国となり得る危険性があることを改めて認識させるものとなった。他方、ほかの国からの軍事力による侵略の可能性に対しては、自国の軍事力により抑止せざるを得ないというのが現実であり、自衛に必要な兵器を外国から調達することは、国連憲章が第51条で認める各国の自衛権からも容認されなければならない。

このように、通常兵器の移転は、主権国家の自衛のために必要である一方、軍事面において地域の不安定化要因ともなるという二面性を持っており、しかも、どこまでが自衛に必要な範囲かという線を一律に引くことは困難であるため、その規制に対しては従来から各国の意見の隔たりがあった。

現在、国際社会は、以下で述べるように、(あ)透明性と公開性の増大、(い)供給国の自主規制の枠組み作り等を進め、この問題に対処してきている。

通常兵器の移転の状況について透明性と公開性を高めることができれば、国際社会は過度の兵器の集中が進行している場合に、早期にこれを察知することができる。また、そのような制度への参加そのものが、参加国間の相互の信頼醸成に向けての決意の表明である。このような観点から、従来からも武器の国際移転の公表等を内容とする国連決議案を採択しようとする試みが行われてきたが、各国の意見の対立から採択に至らなかった。

日本は、91年3月、湾岸危機によってこの問題に対する国際社会の関心が高まった機会を捉えて、通常兵器の移転に関する国連登録制度の確立を提唱し、その年の秋の国連総会では、同様の提案をしているEC諸国とも協力しつつ軍備登録制度に関する決議案を提出した。この決議案は、同年12月、賛成150、反対0、棄権2の圧倒的多数で採択され、92年1月から国連本部に国連軍備登録制度が設置されることとなった。

この制度の技術的事項及び将来の拡充について検討するため、政府専門家パネルが92年1月から7月にかけ3回にわたリニュー・ヨークで開催され(日本からは堂ノ脇大使が参加)、国連事務総長に報告書を提出した。92年の国連総会では、この報告書を支持し、登録制度への参加を呼び掛ける日本等が提案した決議が採択された(第1回目の登録は、93年4月末までに92年中の移転に関して行われることとなっている)。

なお、日本は軍備の透明性に関する幅広い意見交換を行うため、92年6月に各国の専門家を招いて東京ワークショップを開催した。

国連軍備登録制度は、多くの国が実際に登録を行うことが、実効性確保のため不可欠である。しかし、この制度は各国が自主的に参加するものであるため、引き続き本制度に対する各国の理解と協力を求めて行く必要がある。日本は武器輸出を行わず、また武器輸入の公開性も極めて高いことから、日本としてはこの制度の推進役として努力していく考えである。

日本は、武器輸出三原則に基づき二十数年来武器輸出に対して極めて厳格な政策をとってきている。このような立場を踏まえ、日本は機会をとらえて各国が地域の軍事バランスを崩すような兵器供給を自主規制することの重要性を国際社会に訴えてきた。

国際社会における供給国の自主規制の枠組みとしては、5主要武器輸出国会合(米国、英国、フランス、ロシア、中国)がある。この会合は、中東地域の兵器移転問題に対処するため米国のブッシュ大統領の提唱により開催されたものであり、91年7月のパリ会合に続いて10月にロンドン会合が開催され、通常兵器移転に関しガイドラインを採択するとともに、中東地域に対する7種類の武器の移転について5か国間で協議のための情報交換を行っていくことに合意した。92年5月に開催されたワシントン会合では、大量破壊兵器及びミサイルの不拡散についてもガイドラインが出された。

(1) 第1次戦略兵器削減条約(STARTI)

史上初めて戦略兵器の削減を規定した戦略兵器削減条約(STARTI)は、91年7月、米国とソ連(当時)の間で署名されたが、91年末にはソ連が崩壊し、条約の先行きはもとより、ソ連国内における核兵器の管理に対する懸念も生じることとなった。旧ソ連諸国のうち戦略核兵器が配備されている4か国(ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシ及びロシア)と米国の間でSTARTIの扱いについて調整が行われた結果、92年5月、STARTIの議定書が署名され、上記5か国全てがSTARTIの締約国となるとともに、ウクライナ、カザフスタン及びベラルーシは核不拡散条約(NPT)にも非核兵器国として可能な限り短期間で加入することが規定された。また、この3か国の大統領は米国大統領宛てに書簡を発出し、その中で3か国がSTARTI条約の廃棄期間である7年の間に自国にある核兵器を全廃する旨約束している。

日本は、従来より交渉における米国の努力を一貫して支持してきており、また、ソ連崩壊前後の不透明な時期においては、旧ソ連諸国に対し、核兵器の一元的管理、軍備管理・軍縮義務の履行を訴えてきた。特に戦略核兵器が今もなお配備されているウクライナ、カザフスタン、ベラルーシの3共和国に対しては、早期に非核兵器国としてNPTに加入するよう働き掛けてきた。

92年6月ワシントンで行われた米露首脳会談では、上記のSTARTの基準を大きく上回る戦略核兵器削減についての合意が成立した。この合意は、米国、ロシアそれぞれの戦略核弾頭数を2003年、早ければ2000年までに3,000~3,500発(すなわち、現保有数の約3分の1、START基準の約半数)にまで削減するとともに、多弾頭大陸間弾道ミサイル(ICBM)を全廃するなど画期的な内容を含むものである。この合意には条約(STARTII)となり、93年1月の米露サミットで署名されることとなっているが、STARTIと併せ、その早期批准と確実な履行が望まれる。

|

第2次戦略兵器削減条約(STARTII)の概要

(1) それぞれの総弾頭数:3,800~4,250 (2) 多弾頭ICBM弾頭数:1,200 (3) 重ICBM弾頭数:650 (4) SLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)弾頭数:2,160

(1) それぞれの総弾頭数:3,000~3,500以下までに削減 (2) 全ての多弾頭ICBM:廃棄 (3) SLBM弾頭数:1,750以下までに削減 |

クーデター未遂事件によりソ連(当時)国内での核兵器管理が問題視されていた91年9月、米国のブッシュ大統領が軍縮提案を発表した。この軍縮提案は、戦術核兵器に関する部分について、ソ連に同様の措置を求めると同時に、地上配備戦術核兵器を全廃し、海洋配備戦術核兵器を撤去することなどを含むものであった。これに対し、同年10月、ソ連のゴルバチョフ大統領(当時)は、戦術核兵器の削減については、米国と同様の措置をとる旨を発表した。この両大統領による提案は、自国の兵器の一方的廃棄を提案するもので、交渉に長期間を要した従来の核軍縮プロセスとは異なるアプローチであり、その内容、方法とも画期的なものであった。

戦後初めて通常戦力の削減を取り決めた欧州通常戦力(CFE)条約は、89年夏以降の中・東欧諸国の民主化、欧州における東西対立の緩和を背景として90年11月、北大西洋条約機構(NATO)加盟16か国及び旧ワルシャワ条約機構加盟6か国により署名された。ところが、条約発効前の91年末にソ連が崩壊したことによりCFE条約の法的整備が必要となり、92年6月、この条約の当事国であったソ連の地位を旧ソ連関係8か国(注)で継承することが確認されたのに続き、92年7月、NATO及び旧ワルシャワ条約機構加盟国29か国がCFE条約を暫定発効させる文書に署名した。その後、全29か国の批准が整い、11月、CFE条約は正式に発効した。また右暫定発効文書と同時に、各国の兵員上限数を規定したCFE-1a文書が署名された。

(1) 国連における軍縮審議

第46回(91年)及び第47回(92年)国連総会は、冷戦構造が崩壊し、米国とロシアの間の核軍縮の進展、化学兵器禁止条約交渉妥結等、軍備管理・軍縮分野での大きな成果が達成された状況の下で開催された。旧ソ連及び東欧諸国はもはや実体的には一つの政治グループを構成しているとは言い難いことが投票態度で明らかになった。このため核軍縮における非同盟諸国に対する旧東側陣営の支持も弱まり、非同盟諸国が長年にわたって提出してきた核軍縮等に関する決議案は支持を減らすこととなった。また、会議運営を合理化するための努力として、決議の整理により決議数を削減することやコンセンサス採択を増加させることなどが行われた。個別案件としては前述の軍備の透明性決議の採択、包括的核実験禁止決議の一本化(以上第46回)、化学兵器禁止条約勧奨決議(第47回)が大きな動きであった。

ジュネーヴ軍縮会議の92年の審議は、3会期(1月~3月、5月~6月、8月~9月)にわたって開催され、化学兵器、軍備の透明性等の9つの議題が取り上げられた(軍備の透明性が取り上げられたのは92年が初めて)。

核実験に関しては、関係国間の意見の対立により核実験禁止問題を専門に議論する特別委員会は92年会期においては設置されなかった。

化学兵器禁止条約交渉に関しては、既述のとおり、真剣な議論が展開され、92年会期で交渉が妥結した。

輸出規制調整委員会(ココム)においても、東西冷戦の終焉を受けて画期的な動きが見られた。92年5月には戦略的脅威が低下し、輸出管理体制の整備が進んだハンガリーがココム史上初めて規制対象国リストより削除された。また、92年11月には、ココム参加国は大規模な改革を推進し、輸出管理体制を整備する用意のある規制対象国との非公式な対話を「ココム協力フォーラム」において行った。このフォーラムでは、これら規制対象国に対する輸出管理体制整備面での協力及び規制対象国の民生用途のココム規制品目に対するアクセスの促進を中心に議論された。今後は、二国間での協力を中心として各規制対象国への輸出管理協力が進められるとともに、その進捗状況に応じて規制緩和が検討される見込みである。

1. 概 観

東西冷戦が終焉した現在、国際社会のこれからの目指すべき方向として、自由、民主主義、人権、市場経済といった基本的価値を共有する諸国が協力して、そうした共通の価値に基づく世界の平和と繁栄を築いていくことが、今までになく重要となっている。

旧ソ連諸国、中・東欧諸国においては、経済的及び政治的困難の中で民主体制の確立、市場経済への移行に向けての努力が引き続いて行われており、また、アジア、中南米、アフリカにおいても、同様の改革努力が見られている。例えば、アジアにおいては、91年5月にネパールにおいて複数政党参加の総選挙を32年振りに実施、92年6月にはモンゴルにおいて新憲法に基づく初めての総選挙が実施され、また、バングラデシュなどでも民主化が進展している。

これらの諸国における民主化、市場経済の導入に向けての改革の動きへの支援を行っていく上で、基本的価値観を共有し、世界のGNPの約7割を占めている日米欧の先進民主主義諸国が密接に協力していくことは極めて重要である。92年7月のミュンヘン・サミット政治宣言でも「政治的及び経済的自由、人権、民主主義、正義並びに法の支配という原則に基づき共通の価値観が根付くにつれて、(新しい)パートナーシップが発展することとなろう。」との認識が明らかにされている。

日本としては、このような認識に立って、他の先進民主主義諸国と共に多数国間で協力するとともに、二国間でも積極的な支援を行っている。日本は、遅れて先進国の仲間入りをしたアジアの一国として、かつて先進国から学び、あるいは蓄積してきた独自の経験がある。日本は、そうした経験を踏まえて、民主主義、市場経済の実現のために努力している国々に対し、経済協力、知的支援等を行っていく過程で、対話を通じてその進展を一層着実に促す役割が特に期待されている。

(1) 基本的立場

旧ソ連諸国や中・東欧諸国で行われている共産主義、社会主義経済体制から民主主義、市場経済体制への移行は歴史的な試みであり、そうした改革への支援を行っていく上では次の諸点が重要である。

第1に、旧ソ連諸国及び中・東欧諸国への支援はあくまでそれら諸国の側で民主化、市場経済への自助努力が行われていることが前提である。

第2に、支援が行われる際には旧ソ連諸国、中・東欧諸国の側において東西冷戦下での軍事構造の転換、特に軍事支出の削減、軍民転換がなされることが重要である。こうした認識は、ミュンヘン・サミット政治宣言においても明らかにされている。

第3に、旧ソ連諸国及び中・東欧諸国への支援の規模に鑑みれば、支援を行う先進民主主義国間での調整が不可欠であり、その中で特に各国が各々特色を生かした支援を行っていくことが、支援の効果を最大なものとしていく上で有効である。

旧ソ連諸国や中・東欧諸国の中には、生産の落ち込み、財政赤字、高インフレ、通貨不安定といった状況に加えて、そもそも市場経済の原理や制度に関する知識のみならず、市場経済の基盤となる価値観や行動様式に関する理解等が十分でない国も多い。こうした事情を踏まえれば、これら諸国への支援には、マクロ経済の安定化のための支援と合わせて市場経済の基盤としてのインフラ整備、労働者の訓練等の人作りといったミクロ面での支援、及び貿易、投資の促進を通じた世界経済体制への統合といった様々な形での支援をきめ細かく組み合せて行っていく必要がある。

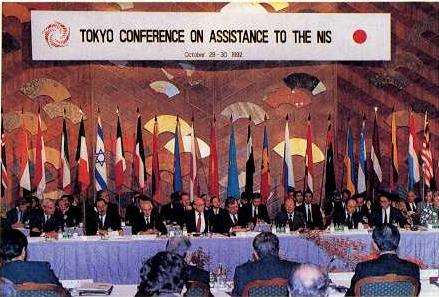

東京における旧ソ連支援国際会議(92年10月)

公的部門の人作り、流通等を含めた基礎的インフラ整備、競争力のある民間企業の育成、労働力の訓練といったミクロの面での市場経済体制の基礎作りのための技術的支援は、旧ソ連諸国や中・東欧諸国の現状で、未だ重要な意義を有している。そのため、日本政府は、この面での支援を積極的に行っているほか、名国間では、例えば、経済協力開発機構(OECD)においては、90年3月に設立された「移行する欧州経済に対する協力センター」の下で、OECDが専門知識を有する軍民転換、市場経済政策、民営化等の分野において、各種セミナー、経済調査、ミッションの派遣等を通じた協力が行われている。

旧ソ連諸国及び中・東欧諸国が、国際通貨基金(IMF)、世界銀行(世銀)の協力を得てマクロ経済安定化のための包括的な経済改革計画を策定し、それを誠実に実施することは、先進民主主義諸国からの各種融資を受け、それを有効なものとするために不可欠であるのみならず、それら諸国の財政赤字、インフレの抑制、通貨の安定のためにも重要である。以下に見るように、国際社会ではこれら諸国のマクロ経済安定化への努力に対して様々な支援が行われている。

旧ソ連諸国及び中・東欧諸国の経済改革の推進のためには、貿易、投資等の拡大を通じ、これら諸国を国際経済・貿易体制へ統合していくことも重要である。そのために、国際社会では例えば次のような支援が行われている。

旧ソ連諸国、中・東欧諸国の貿易・投資拡大のための国際的枠組み作りの一つとして、それらの諸国が競争力を有しているエネルギー部門を全世界的なエネルギー市場に統合していくため欧州エネルギー憲章の策定が行われており、91年12月には憲章本文への署名が行われた。また、92年にはほとんど全ての旧ソ連諸国が世銀、IMFに加盟した。また、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の場でもそれら諸国を多角的自由貿易体制に統合させる作業が引き続いて行われている。

さらに、それら諸国の自助努力を奨励する意味でも、それら諸国の産品の国際市場へのアクセスを拡大することは重要である。ミュンヘン・サミット経済宣言は、旧ソ連諸国の「産品に対し、国際市場を一層開放する必要性を強調する。新国家との貿易には最恵国待遇が適用されるべきであり、また、一層の特恵的取扱いが検討されるべきである。」と述べ、さらに、中・東欧諸国に関しても一層の市場開放の必要性を述べている。

ロシアのエリツィン大統領は、「民主主義」、「法治主義」、「人権と基本的自由の尊重」をうたっており、92年1月には市場経済体制への移行のため、価格自由化、財政、金融引締め政策など急進的改革を断行した。しかしながら、その後、急進的経済改革に紆余曲折が見られる中、大統領と議会との対立、民族主義派の台頭、経済改革によって既得権益を脅かされる国内の諸団体の抵抗などロシアの民主化、市場経済体制への方向が定着したとは言えない状況にある。

こうした中で、旧ソ連諸国の改革に対する国際的支援努力は更に強化されている。ミュンヘン・サミットにおいては、IMFの協力により策定されたロシアの包括的経済改革計画を基に、総額240億ドルに上る対ロシア資金支援策が打ち出された。また、92年には3回にわたり旧ソ連支援調整国際会議が開催され、食糧、住居、技術支援、医療、エネルギーといった面での支援につき調整がなされ、最終会議となった92年10月の旧ソ連支援東京会議においては、旧ソ連支援調整国際会議を引き継ぐ新たな調整メカニズムとして、ロシアを含む全ての旧ソ連諸国を対象とする、世銀中心の国別調整グループが設置されることとなった。

日本は92年10月に第3回旧ソ連支援調整国際会議を主催したほか、マクロ面からは旧ソ連諸国の公的債務の返済猶予に多大な協力を行い、240億ドル支援策においても積極的役割を果たしている。また、北方領土の解決を通じた平和条約の締結という未解決の課題がある中で、日本は二国間の支援としても様々な援助を行っている(詳細は第3章第4節参照)。

ロシア以外の旧ソ連諸国に対しても日本は積極的に支援を行うよう努力してきており、例えば中央アジアの5共和国(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン)を政府開発援助(ODA)の対象とし得るようOECDの開発援助委員会(DAC)の開発途上国リストへの掲載を日本が精力的に働き掛けた結果、93年よりそれら5か国はこのリストに正式に掲載されることとなった。

中・東欧諸国においては、紆余曲折はあっても、民主化、市場経済への移行は後戻りできないプロセスと見られている。しかし、民族主義の台頭など不安定要素も依然強い。経済改革の進展は、国ごとに差異が見られ、特に中欧の国々(ポーランド、ハンガリー、チェッコ、スロヴァキア)では緊縮財政によるマクロ経済の安定、市場経済制度の構築といった面では一定の成果が見られる。他方で、その他の国々ではマクロ経済、市場経済制度の構築といった面で未だ十分な成果は見られず、経済困難が深刻である。また、総じて、競争力のある民間セクターの育成等の供給面での改革が課題である。

先進国の対中・東欧諸国支援は、89年7月のアルシュ・サミットでの合意により創設された対中・東欧支援関係国会議(G-24)、欧州復興開発銀行(EBRD)を中心に行われており、92年6月現在、G-24のとりまとめによれば総額で約560億ドルの支援がなされている。

その中で日本は、G-24諸国の支援総額約560億ドルの内45億ドル超(約8.3%)の技術、食糧、金融支援を既に実施している。具体的には、日本の戦後復興の経験を生かした技術協力、民間企業の育成、国際収支改善の支援、環境分野の協力、投資、貿易の促進に重点を置いた支援を行っている。

(1) 開発途上国に関する支援

現在、アジア、中南米、アフリカの多くの開発途上国において民主化や市場経済の導入に向けての改革が行われている。これらの改革への支援は、貧困の問題の解決、南北の違いを越えた普遍的価値に基づく協力関係を構築していく上からも重要である。日本としても、モンゴル、ネパール、バングラデシュ等のアジアの諸国のみならず、中南米、アフリカにおける民主化、市場経済に向けての動きを積極的に支援している。

近年、開発途上国において民主化の逆行や人権侵害等の事態が生じた場合には、外交政策の重要な手段である援助を通じても適切な働き掛けを行っていくことが大切であるとの認識が高まってきている。ミュンヘン・サミット政治宣言では、「政治的自由と経済的自由とが密接に結び付いているとともに、相互に強化し合うものであり、それゆえ、良き統治及び人権の尊重が経済援助を供与するに当たっての重要な基準である」との認識が表明されている。

日本は、92年6月に決定した政府開発援助大綱の中で、被援助国における軍事支出の動向等とともに、民主化の促進、市場経済の導入の努力、基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払うことを援助の原則として位置付けた。今後も、日本は援助を通じて、民主化と経済の自由化に向けての開発途上国の努力を積極的に支援していく。それとともに政府開発援助大綱に掲げた原則に照らして問題となるような事態が生じた場合には、開発途上国側から改善に向けての自主的な動きを引き出すよう粘り強く働き掛けていくと同時に、日本及び国際社会から見て明らかに問題である場合には、日本の当該被援助国に対する援助方針を見直すこともあり得る。

1. 世界経済の現状

(1) 概 観

世界経済は、80年代後半の先進国経済の行き過ぎの是正から、90年以降減速の基調をたどっている。92年には一部回復の傾向は見られるものの、先進国経済の停滞等を背景に、その回復の足取りは重く、調整局面が続いている。(経済協力開発機構(OECD)諸国の実質成長率は、90年2.4%から、91年0.8%に低下したあと、92年は1.5%にとどまる見通し(OECD資料)。)

(イ) 先 進 国

世界経済の現状を地域別に見ると、まず先進国について、米国では91年に実質成長率がマイナス1.2%にまで低下した後、92年には景気回復傾向が見られたが、その足取りは緩やかである。日本経済は90年末から景気の減速が見られ、91年後半には調整過程に入り、92年いっぱい最終需要の減速が続くなど、厳しい状況が続いている。欧州共同体(EC)においても91年の景気低迷の後、92年に1.1%となり、93年には1.2%と緩やかな回復経路をたどるものと予測されている。(以上、成長率はいずれもOECD資料。)

先進国間の経済政策の協調を図るOECDや主要国首脳会議(サミット)等の場においては、世界経済回復との関係で、特に、米国の財政赤字、ドイツの高金利及び日本の内需低迷が議論されてきた。

米国においては、大幅な財政赤字(92年度において対GNP比4.4%)が圧縮されず、このことが、財政政策上の所得再分配機能を著しく低下させるとともに、根強いインフレ期待から長期金利の低下を妨げ、民間投資の阻害要因となった。また、こうした米国の財政赤字は、巨額な対外赤字の重大な原因であり、金融・外国為替市場の緊張の潜在的要因となっていると、国際通貨基金(IMF)により指摘されている。

ドイツにおいては、両独統一に伴うインフレ圧力の高まりへの懸念を背景に通貨当局が金融引締め政策を採ったため、景気はスローダウンの様相を強めている。また、欧州諸国も欧州通貨制度(EMS)の枠組みの中で自国通貨防衛の観点から引締め気味の金融政策運営を余儀なくされるなど、「欧州のジレンマ」に悩まされている。

なお、92年秋以降、EMSの通貨再調整や英国ポンドとイタリア・リラの実質的な変動相場制移行といった欧州通貨体制の動揺が見られたが、その後も市場は完全な安定を取り戻していない。

こうした先進国経済の低迷にもかかわらず、アジア諸国では華南地域を中心とする中国、東南アジア諸国連合(ASEAN)が高い成長を続けていることから、開発途上国全体では成長率は91年の3.2%から、92年には6.1%、93年には5.7%という10年ぶりの高い水準に上昇するものと見通されている。他方、アフリカ南部及び東部では多くの国が干ばつや内乱の影響からその経済はさらに悪化する見通しである。

一方、市場経済への移行過程にある旧ソ連諸国の経済は、生産の減退、インフレの昂進、貿易の縮小、債務返済の困難など、依然として混迷が続いている。また、市場経済への移行が進む中・東欧諸国においては、一部の国で生産に下げ止まりの動きがみられるものの、総じて見れば鉱工業生産の減少、失業の増大、物価の上昇が続いている。(OECD資料によれば、この地域の93年の実質経済成長率見通しは、前年のマイナス6.0%から0%へと改善。)

世界経済は開発途上国の開発及び繁栄や地球環境の保全などの課題に加え、冷戦の終焉を受けて、旧ソ連諸国や中・東欧諸国等の市場経済への移行、世界経済への統合といった新たな課題に直面している。このような諸問題に対処していくためには、世界経済の活力を維持し、強化していくことが一層重要であり、そのためには、世界全体の国民総生産の7割近くを占める日米欧三極が成長回復のためのマクロ政策協調を行っていくとともに、将来の成長の可能性を高めるためにも先進各国がそれぞれ構造調整努力を行うことが重要である。このような政策協調は既に、サミット、7か国蔵相・中央銀行総裁会合、OECD等において図られてきており、92年には、これらの国際協調の場において、世界経済の低迷を背景に、経済成長の回復が優先的な課題として議論された。

特に92年7月のミュンヘン・サミットで発表された経済宣言では、サミット参加国の経済のより強い持続可能な成長に向けて今後とも政策協調を行っていくことに合意し、そのための具体的政策指針として健全な金融及び財政政策の追求、過剰な財政赤字の削減及び金利の低下、公的支出の制限、環境面の目標と経済成長の目標の統合が表明された。またウルグァイ・ラウンドの92年内妥結に対する期待が表明された。

先進各国は景気停滞の下で、財政赤字や自国通貨防衛の観点から、新たなマクロ経済政策を発動できない一種の手詰まり状態にあったが、そうした中で、日本が92年8月、内需喚起を目的として10兆7,000億円に上る過去最大の事業規模の総合経済対策を打ち出したことは極めて重要であり、国際協調の文脈においても、高く評価された。

また、中期的な観点からは、世界的な資金需要の高まりへの対応が重要な課題となる。開発途上国における開発資金需要が依然強いこと、また、旧中央計画経済諸国の市場経済移行等により、新たな資金需要が発生している。また、今後主要先進国の高齢化が進むことを考えると、世界的な資金需要のひっ迫が懸念される。世界的な資金不足は世界の実質長期金利を高め、累積債務を抱える開発途上国の負担を増大させるほか、成長の源泉である民間投資を抑制させる。このような認識に立ち、ミュンヘン・サミット経済宣言では、過剰な財政赤字を削減し、また、貯蓄を促進することにより、金利の低下の余地を作ることが必要との指針が確認された。

より中・長期的な世界経済の課題として、経済のグローバル化の進展に伴い、異なる政策分野の相互連関の分析と調整や、従来は専ら国内政策と考えられていた分野での国際的調和の問題が注目されてきている。こうした問題の中には、ウルグァイ・ラウンド後の重要課題となりうるものと考えられているものもある。OECD及び、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)における貿易政策と環境政策の関係についての検討や、OECDにおける貿易政策と競争政策との関係についての検討、及び競争政策の収斂や調和に関する作業等は、このような世界経済の将来の重要課題を先取りする形での政策協調の試みとして注目に値する。

エネルギー面では、近年湾岸危機後の新秩序の模索、環境問題への関心の高まり等を受けて、産油国と消費国間の対話と協力の機運が高まっている。日本は産油国と消費国間の接触については、市場機能への介入とならないよう、慎重に臨んでいるが、情報交換は市場の透明性の向上及び相互理解に資するという利点もあり、種々の産油国と消費国間の対話のための会合等に参加している。92年7月にはノールウェーでの閣僚レベルのワークショップが開催され、石油価格安定及び産油国への投資の必要性といった従来のテーマに加え、エネルギーと環境の関連の重要性等幅広い問題が指摘された。

ソ連崩壊に伴う冷戦構造の終焉は、国際エネルギー情勢にも大きな影響を及ぼしている。91年12月、日本はほかの主要先進国、旧ソ連諸国及び中・東欧諸国とともに欧州エネルギー憲章に署名した。この憲章は旧ソ連諸国及び中・東欧諸国のエネルギー部門を全世界的なエネルギー市場に統合し、エネルギー分野における民間部門の貿易及び投資を促進するための枠組みを創設することを目的としている。現在この憲章の下に、法的拘束力を持つ基本協定及びエネルギー効率と環境、石油・天然ガス、原子力等分野ごとの個別議定書を制定する交渉が続けられており、日本も積極的に参加している。

日本は、86年4月に提言された「前川レポート」の趣旨に沿って、国際的に調和のとれた対外均衡の達成と対外経済関係の構築を政策目標として掲げ、内需主導型の経済政策運営に加え、市場アクセスの改善、規制緩和などの構造調整策を着実に実施してきた。このような努力を背景に、日本経済は、個人消費と民間設備投資に主導され、国内総生産で見た実質経済成長率が年平均5%を超える(87年~90年平均)力強い拡大を続け、内需主導型の経済成長を達成した。こうしたことから、経常収支黒字は87年の870億ドルから90年には358億ドルへと縮小した。

しかし、87年以降長期にわたる高成長は、設備投資・乗用車等耐久消費財の需要を一巡させ、さらにインフレ圧力の高まりに対して金融引締めが行われたのを契機に、それまで高騰していた資産価格は大幅に下落した。これらの結果、日本経済は91年後半には調整過程に入った。その後も内需停滞が続く中、企業や家計のコンフィデンスは目立った改善を示さず、調整局面が続いている。この間、内需停滞による輸入鈍化や円高に伴うJカーブ効果もあって、経常収支黒字は増勢に転じており、91年には729億ドルに達し、92年も1,176億ドル(速報値)と、過去最高だった87年の870億ドルを超過した。

このような状況の下、日本は、景気調整が持つマイナス・インパクトを和らげ、インフレなき持続的成長と調和のとれた対外不均衡への移行を確実なものとするために、度重なる公定歩合の引下げ等の金融緩和措置を講じたほか、92年3月には、公共事業等の上期前倒し発注等7項目からなる緊急経済対策を決定した。さらに8月、総規模10兆7,000億円に上る過去最大の事業規模(GNPの2.3%に相当)の総合経済対策を発表した。これらの一連の経済対策は、景気のてこ入れという国内的要請に応えるとともに、日本経済の内需主導型構造をより確固たるものとして定着させ、世界経済の安定的拡大に貢献するという国際的要請にも十分応えるものであり、国際的にも高く評価された。

なお、日本政府は92年6月、中・長期的な日本経済の運営方針を示す新しい経済計画「生活大国5か年計画-地球社会との共存をめざして」を策定した。この計画は、計画期間中(92~96年度)に年間労働時間1,800時間を達成し、東京をはじめ大都市圏においても、勤労世帯の平均年収の5倍程度を目安にした良質な住宅の取得を可能にするといった具体的な目標を掲げるとともに、計画期間中の内需成長率を3 3/4%、外需成長率をマイナス1/4%(注)とし、内需主導型の日本経済のあり方を示した。このように、この計画の示す中・長期的なヴィジョンは、内需主導型経済構造の定着という日本に対する国際的な要請と国民生活の質の向上を図るという国内的要請とを調和のとれた形で実現しようとするものであり、国際的にも極めて好意的に受けとめられた。

1. 地域統合と地域協力の進展

(1) 概 観

近年、途上国を含む世界各地域において地域統合への動きが顕著となり、様々な進展が見られている。更にその対象も域内の関税引下げにとどまらず、ECやNAFTAなどでは投資・サービスにまで広がっている。地域統合の動きは今や世界経済における大きな流れの一つと言えるが、ウルグァイ・ラウンド交渉の結果が地域統合の今後の行く末を左右する重要な要因となろう。

欧州では85年より始まった欧州共同体(EC)の市場統合のプロセスが92年末にはほぼ完成に近づく。これに加え、市場統合の次の段階として、91年12月にはオランダのマーストリヒトで開催された欧州理事会においてEC内の経済・通貨統合の実現を目指すことについて基本的合意がなされた。これを受けて92年2月には単一通貨導入、欧州中央銀行設立を内容とする欧州連合条約(マーストリヒト条約)が署名され、現在EC各国で批准手続きが進められている(注1)。このような欧州連合創設への動きは、経済・通貨政策に関する主権を委譲してでも「一つの欧州」を目指し統合を更に進めようとするEC各国の意思を示すものといえる。

欧州の地域統合は地理的にも広がりを見せている。92年5月には、スイス、オーストリア、スウェーデン、フィンランド等を含む欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国とEC委員会との間で、人、財、サービス及び資本の移動が自由な欧州経済地域(EEA)の設立をうたう欧州経済領域協定が署名された。また、ECは、91年12月、ポーランド、ハンガリー、チェッコ・スロヴァキア(当時)との間で自由貿易地域の設立及び将来的には人、資本、サービスの自由移動を目指す連合協定に署名したほか、EFTA諸国を始めとするEC周辺国のEC加盟申請も近年活発になってきている。(詳細は第3章第3節第1項を参照。)

北米においては、89年に発効した米加自由貿易協定が更に発展し、92年12月には、米国、カナダ、メキシコとの間で北米自由貿易協定(NAFTA)が調印された。NAFTAは域内3か国間の関税を最長15年で相互に撤廃することのみならず、サービス貿易や知的所有権といった新たな分野における枠組みを含むものである。このNAFTAは、今後各国の批准手続きを経て94年1月発効の予定である。なお、NAFTAの発効を待たずに、そのアジア・太平洋諸国への選択的拡大を示唆する発言もなされているが、アジア・太平洋諸国を分断するようなこのような考え方は望ましくないと言えよう。

米国のクリントン新大統領は選挙運動中の92年10月のノースカロライナでの演説の中で、この協定を原則的に支持し、再交渉を求めない考えを表明しているが、同時に環境、労働者保護等に関する補完協定の締結を要求している。

アジア地域においても地域統合の動きが見られる。92年1月の第4回東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議のシンガポール宣言において93年1月から15年以内に共通有効特恵関税制度の実施を通じてASEAN自由貿易地域(AFTA)を確立することが合意された。

さらに、マレイシアのマハディール首相が提唱した東アジア経済グループ(EAEG)構想は、その後ASEAN内部での検討を経て91年10月のASEAN経済閣僚会議で新たに東アジア経済協議体(EAEC)構想となったが、その具体的内容についてはASEAN内部で協議が続けられている。

そのほか中南米や大洋州地域(豪州とニュー・ジーランド間)においても地域統合の進展が見られる。

このように地域統合の動きが活発化した主な背景及び要因としては、第1に、技術革新(例:輸送、通信手段等の発達)や多国籍企業の活動等を通じ国境を越えた経済的相互依存関係が進展したこと、第2に、世界経済の景気停滞の中で、統合による規模の利益等を通じた地域経済の活性化を図ろうとする政策的意図があったこと、第3に、特にECにおいては、日本や北米の経済競争力に対抗しようとする政策的意図があったこと、また第4に、ウルグァイ・ラウンド交渉の停滞による多角的自由貿易体制の将来に対する不安があったことなどが挙げられる。

日本は関係国で協定等の取極を結んで創設するいわゆる地域統合には属すことなく、戦後、GATTを中心とする多角的自由貿易体制の下で今日の繁栄を実現してきた。このような背景もあり、日本は、まず多角的自由貿易体制の維持及び強化を図ることが何より重要であるとの立場から、ウルグァイ・ラウンド交渉の早期妥結を重視している。

地域統合に関しては、日本はいかなる地域統合も、GATTやOECDの諸原則と合致し、排他的経済ブロックにつながらない開かれた協力を目指すとともに、第3国の貿易・投資利益に十分配慮したものでなければならないと考えており、ECやNAFTA等の地域統合関係国に対し、また、GATTやOECD等の場においても機会あるごとにこの点を主張してきている。地域経済統合の動きが保護主義化しないためにも、関係国との直接協議やGATT、経済協力開発機構(OECD)等の国際機関の場を活用して、厳密な審査や検討を迅速に行っていくことが必要である。

(4) 地域経済協力としてのアジア・太平洋経済協力(APEC)

自由貿易協定等の地域取極に基づくいわゆる地域経済統合と性格を異にする地域経済協力として、アジア・太平洋経済協力(APEC)が存在する。APECはワーク・プロジェクトや地域経済動向に関する協議等を通じ、アジア・太平洋地域諸国の経済発展のための「開かれた地域協力」の促進を目指すフォーラムであり、日本としても積極的な貢献を行っている。91年には中国、香港、台湾(呼称:チャイニーズ・タイペイ)の参加が実現した。さらに、92年9月の第4回閣僚会議ではシンガポールにおける事務局設置、APEC基金の設立等が合意され、APECの基礎固めが進展している。

(1) 概 観

戦後の世界の経済のめざましい発展の原動力となったのは、市場経済を基礎とした自由貿易体制である。関税及び貿易に関する一般協定(GATT)は、1947年の創立以来、自由貿易の推進機関として、貿易の拡大と世界経済の成長に多大の貢献をしてきている。

GATTでは、1947年の第1回関税交渉に始まり73年から79年の東京ラウンドまで7回の多角的貿易交渉(ラウンド)が行われ、関税引下げや貿易ルール作成等を通じ自由貿易体制を維持し発展させていく上で大きな成果を挙げてきた。一方、東京ラウンドが終了した70年代末以降、先進国間の貿易不均衡の拡大等を受けて、各国のGATT離れとも言うべき傾向(輸出自主規制、ダンピング防止税の濫用、GATTに基づかない一方的措置など)が現われ、GATTのルールを強化することの必要性が認識された。さらには、従来GATTの枠組みの対象外であったサービス貿易、知的所有権、貿易関連の投資措置といった、いわゆる新分野についても新たな規範が必要と考えられるようになった。このような国際貿易をとりまく種々の要請に応えるため、86年9月に開始されたのがウルグァイ・ラウンドである。

ウルグァイ・ラウンドは、国際貿易の発展に対応した新たなルールを作るものであり、その成功は、国際貿易を更に拡大させ、世界の繁栄に大いに資すると期待される。日本にとって、多角的自由貿易体制を維持し強化していくことは、自らの利益であるのみならず、世界の主要貿易国としての責務でもあり、自由貿易の堅持と保護主義の防止は、日本の貿易政策の基本である。このような認識に基づき、政府は、ウルグァイ・ラウンド交渉を成功させることを日本外交の最重要課題の一つとして位置付け、そのために積極的に貢献してきている。

(イ) ブラッセル閣僚会合後、最終合意文書案の提示まで

ウルグァイ・ラウンド交渉は、当初90年12月のブラッセルにおける閣僚会合で終結することが目標とされていたが、主として農業問題をめぐる米国やケアンズ諸国(注2)とECとの間の対立のため交渉がまとまらず、継続されることになった。

翌91年2月の貿易交渉委員会において交渉再開が正式に決定され、その後行われた交渉は9月以降加速化し、12月には最終合意文書案(いわゆるダンケル・ペーパー)がダンケル・GATT事務局長(兼貿易交渉委員会議長)より提示された。最終合意文書案は、ウルグァイ・ラウンドの全分野についての合意案を含んだ包括的な文書であり、日本はこれを、ウルグァイ・ラウンドを成功に導くための弾みをつける重要な一歩であると考えている。

92年1月の貿易交渉委員会では、ダンケル議長より、4月中旬までを交渉期限とすることが示唆され、作業計画として最終合意文書案に基づき以下の四つの路線(トラック)で交渉を行うことが合意された。

(1) 第1トラック-物の分野の市場アクセス交渉

(2) 第2トラック-サービス分野の市場アクセス交渉

(3) 第3トラック-法的見地からの最終合意文書案の検討

(4) 第4トラック-最終合意文書案の一部の調整が可能かどうかの検討

これを受け、再びジュネーヴにおいて交渉が開始されたが、米国とECとの間の農業問題をめぐる対立のため、交渉全体が膠着状態に陥った。他方、日本はこの間、市場アクセス交渉における国別表の提出やサービス交渉におけるオファーの提出を期限を踏まえて行うなど、交渉の促進に向けてできる限りの努力を行ない、また、多国間交渉を早急に開始すべきであることを主張した。

その後、92年11月末に、米国とECとの間の農業問題の合意達成の発表を受け、ジュネーヴでの多国間交渉が本格的に再開されることになり、12月初旬より種々のレベルで第1トラックから第3トラックの会合が精力的に行われた。しかし、協議の過程で各国より農業以外の分野におけるダンケル・ペーパーの問題点が種々提起されたこともあり、年内の政治的妥結の達成が困難になった。このため、12月、貿易交渉委員会が開催され、93年早々より交渉を継続することが了解された。

1. 開発途上国問題の現状

近年、開発途上国を取り巻く国際環境は大きく変化し、開発途上国問題にも様々な変化が見られる。第1は、従来、開発途上国と呼ばれてきた国々の間で多様化が進んだことである。韓国、シンガポール、香港、台湾というアジアNIEs(Newly Industrializing Economies)や東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国等のように、目ざましい経済発展を遂げている国々がある一方で、依然として、人口増加、貧困や飢餓等の問題に苦しみ続けている国があり、開発途上国のあり方もかつてほど一様ではない。第2に、東西冷戦の終焉の結果、国際政治において開発途上国が占めていた役割も変化した。冷戦構造の中では、東西両陣営は自らの影響力拡大のために開発途上国に注意を払ったが、冷戦の終焉とともに開発途上国に対する政治的な関心が相対的に低下した。多くの開発途上国は、現在、先進国の関心が旧ソ連や東欧諸国に向かい、開発途上国に対する援助等が減少することを懸念している。第3に、92年9月にインドネシアで開かれた第10回非同盟首脳会議にも見られたように、開発途上国の側において、従来のような不毛な対決的南北関係を見直し、南の発展をもたらす実質的意味のある南北関係を構築していこうという穏健な国々の動きが表面に出てきており、先進国との新しい対話を求める動きも一部に出てきている。第4に、地球温暖化、オゾン層の破壊等の地球規模での環境問題の解決が人類にとっての重要課題として浮上してきている中で、先進国と開発途上国の新しい協力のあり方が問われている。

世界の人口の約8割、国数の約7割を占める開発途上国の経済が着実に発展し、政治的安定を維持することは世界の平和と安定にとって極めて重要である。特に日本は、総貿易額の約4割強を開発途上国との貿易が占めており、これら諸国とは緊密な相互依存関係にある。さらに、人道的観点からも貧困の悪循環に陥っている開発途上国の自助努力を支援していくことは世界のGNPの14%を占める経済大国たる日本としての責務と言える。このような基本的考え方に立ち、日本としては、開発途上国の多様性、また環境問題等新たに生じている問題にも注意を払いつつ、二国間及び多国間の枠組みを活用し、開発途上国問題の解決に積極的に取り組んでいくこととしている。

開発途上国(旧ソ連、東欧諸国を除く)の経済の91年の実質成長率は3.2%であった(IMF資料)。これについては、先進諸国の実質成長率の0.6%と比較して、相対的に良好な成長を示しているという見方もできるが、一人当たりの実質成長率では1.3%に過ぎない。また、地域間の格差が大きく、アジアの一人当たり成長率が4.1%であるのに対してアフリ力は-2.0%である。

多くの開発途上国は、依然として、高い人口増加率、貧困、一次産品市況の低迷や累積債務問題、国内における経済改革に伴う諸困難やマクロ経済の不安定、さらには政治的混乱や自然災害といった諸問題に直面している。しかしながら、これまで経済困難に苦しんできた開発途上国のいくつかでは構造調整が進展し外国からの直接投資も増加するなど明るい兆候も見られ、それまで5年間にわたりマイナスであった開発途上国全体への純資金移転(注)は、89年以降再びプラスに転じている(92年は+458億ドル;世銀推計)。

アジアNIEs、ASEANといった東アジア地域諸国は世界経済が停滞する中においても世界の成長センターとして高い成長率を示しているが、近年では、インド、中国、さらにはヴィエトナム等の諸国も経済の自由化を進めており、その発展が期待されている。また、貿易の自由化、規制緩和、国営企業の民営化等の経済構造調整を進めている中南米諸国では、国によって差はあるものの、全体としては実質経済成長率が90年の-0.1%から91年には2.9%へ上昇した。経済構造調整の成果は、アフリカの一部諸国等でも見られる。

多くの開発途上国は一次産品の輸出を重要な外貨獲得源としているが、一次産品価格は工業製品等と比較して需給関係に左右されやすく、その動向は開発途上国の経済に大きな影響を及ぼしている。特に、80年代後半から一次産品価格は下落傾向にあり、92年の一次産品価格(石油を除く)は4年連続の低下を記録した。とりわけ、コーヒー及びココアの価格は、対85年比で50%以上の大幅な下落を示しており、これら産品の輸出に依存している開発途上国の経済に深刻な影響を与えている。

一次産品問題の解決を目指した国際協力として、価格の安定あるいは市場の透明性等の確保を目的とした国際商品協定がある。多くの一次産品を開発途上国からの輸入に依存している日本としては、ほとんどの商品協定に積極的に参加しており、今後これら協定の機能強化に努める必要がある。

(1) 問題の現状と国際的努力

累積債務問題は、90年代に入ってもなお開発途上国ばかりでなく世界全体にとっても引き続き重要な問題である。開発途上国全体(但し、旧ソ連・東欧を含む)の累積債務残高は、92年末で1兆7,030億ドルであり、これは、開発途上国全体の国民総生産(GNP)の約4割、輸出総額の約1.8倍にも相当する(世銀推計)。また輸出の伸び悩み、構造調整の遅れ、内乱、自然災害等から、いまだに十分な返済力を回復していない国も多い。さらに、民間銀行の貸付けが依然として低調なことから、開発途上国全体としては84年以来毎年、新規借入れ額以上の金を元利返済のために支払っている(92年は36億ドルの支払超過;世銀推計)。

しかし、最近では、メキシコをはじめ80年代に深刻な債務問題に直面した国々の一部では対外的信用が回復する兆しが見られ、先進国、債務国及び国際機関による国際的努力も進展している。

メキシコ、ヴェネズエラ等比較的所得水準の高い国(中所得国)に適用されてきた「新債務戦略」(いわゆる「ブレイディ」提案、89年3月発表)は、民間銀行債務削減のための枠組みで、92年には、この枠組みに基づき民間銀行団との間で7月にブラジルが基本合意に、12月にアルゼンティンが最終合意に達した。

タンザニア、ザンビア等サハラ以南のアフリカ諸国をはじめとする経済基盤が脆弱で経済再建のために特別な支援が必要な国(最貧国)については、91年12月以来、それまでの特別措置(「トロント・スキーム」、88年10月合意)の拡大策として、二国間公的債務の50%削減を含む「新トロント・スキーム」が順次適用されている。さらに、モロッコ、エクアドルのように最貧国より所得水準は高いが最貧国同様ニ国間公的債務負担の大きな国(低中所得国)については、債務返済の繰延期間延長を中心とする「ヒューストン・スキーム」(90年9月合意)が引き続き順次適用されている。

累積債務問題の根本的解決には、債務国の経済再建が不可欠であり、そのための良好な環境作りは債務国と先進国の双方で進めることが必要である。

債務国は健全な経済政策や構造調整計画を着実に実施し、特にその一環として投資環境の整備や逃避資本の還流に努めなければならない。一方、先進国は、それぞれの債務国の状況に応じ、また国際金融機関とも協調しながら、経済再建に真剣に取り組む債務国を支援するための総合的施策を通じて、必要な資金が債務国に流れるようにするとともに、先進国経済の持続的成長の維持、市場アクセスの改善等に努めることが必要である。

政府は、具体的施策によって債務国の自助努力を支援している。政府開発援助(ODA)については、第4次中期目標の下でその量の拡充と質の改善に努めてきた。また、途上国への資金フロー拡充のため、650億ドル以上の資金還流措置(87-92年、92年6月に完了)をはじめとする措置を着実に実施している。

新債務戦略については、650億ドル以上の資金還流措置の下、メキシコ、フィリピン等の戦略適用国に対し積極的に資金供与を具体化してきた。最貧国や低中所得国の二国間公的債務についても、国際的枠組みでの合意に基づく措置を順次適用している。さらに、債務救済のための無償資金協力やノン・プロジェクト無償資金協力を通じて、サハラ以南アフリカの後発途上国(LLDC)等の経済再建努力を支援している。

このような日本の貢献は、国際社会において高く評価されている。

開発途上国経済の多様化が進む中で80年代を通じて特に高い成長率を記録し続けてきた一部のアジア諸国や地域は、世界経済全体の運営にとってますます重要な存在となっている。

87年頃から、欧米諸国が、アジアNIEsの貿易収支の黒字の増大に対する批判を強めた際、日本は、アジアNIEsが世界経済においてその経済力に見合った責任を果たすことは重要であると指摘しながらも、まず、アジアNIEsの活力が世界経済の活性化に果たしている役割を積極的に評価すべきであり、アジアNIEsが経済成長を減速させることなく、国際貿易などの世界経済の運営に対する関与を順次増大させていくことが重要であると主張した。

日本が、先進国とアジアNIEsとの間の対話の推進を重視し、そのための場を作るよう努力した結果、89年1月から経済協力開発機構(OECD)の主催でOECD加盟諸国とアジアNIEsとの間の対話が開始された。その後、対話の相手にタイ、マレイシアも加え、DAEs(Dynamic Asian Economies)との対話となり、この対話は着実な発展を見せている。この対話では、政府関係者以外にも産業界及び学界からの参加も得て活発な情報や意見の交換が行われ、DAEs経済の状況、貿易政策や経済政策などについて相互理解が促進され、大きな成果が上がっている。また、90年以降韓国が毎年ワークショップ開催を引き受けてきたほか、91年にはシンガポールが、92年にはタイがそれぞれ初めてワークショップ開催を引き受けるなど、DAEsの対話への姿勢もより積極的なものとなってきている。

1. 科学技術の発達と日本

今日日本は、世界で最も科学技術の進歩した国のーつであり、その進んだ科学技術をもって環境保護等の地球的規模の諸問題の解決にどう対応するかは、日本の外交にとってますます重要な課題になっている。また、科学技術の分野においても日本に対する諸外国の期待や協力要請は急速に増大している。このような課題に対処していくため、日本は特に次の諸点に努力していく必要がある。

第1は、国内における基礎研究の拡充である。日本は、商品開発に結びつく応用研究の面では高い評価を得てきたが、人類共通の知的財産である基礎研究の拡充という面でその経済力や科学技術力にふさわしい国際貢献を行ってきたとは言い難い。日本人の自然科学分野におけるノーベル賞受賞者数が欧米主要国のそれに比べ極端に少ないことはよく知られている。また、基礎研究の担い手である大学の研究施設の老朽化は大きな社会問題とさえなっている。このため、92年4月の閣議において決定された新たな科学技術政策大綱においては、大学の研究基盤の整備を中心とした政府の研究開発投資額をできるだけ早期に倍増することを重要な政策目標として掲げている。

基礎研究の立ち遅れと表裏をなす問題として、研究者の交流の不均衡という問題がある。欧米諸国で研究する日本人の研究者数と日本で研究する欧米先進国の研究者数を比べると前者の方が圧倒的に多い。また、自動車、ビデオ、産業用ロボット等日本企業が強い国際競争力を誇る製品には、もともと欧米諸国で行われた基礎研究の成果を活用したものが多いこともあり、研究者の交流の不均衡が日本の膨大な貿易黒字を背景に「基礎研究ただ乗り」との批判を招く一因ともなっている。このような観点から、政府は外国人研究者の招へい計画を漸次拡充しているが、不均衡の状況を改善するためには、やはり日本の研究機関を外国人研究者にとって一層魅力的かつ開放的なものにするなど、研究環境そのものを改善することが重要である。

第2は、巨大科学プロジェクトにおける国際協力への貢献である。科学技術の研究の進展に伴い、宇宙、核融合、高エネルギー物理学等、巨額の資金を必要とする研究分野が増加している。このような分野では費用の負担及び研究内容の調整の面で国際協力が必要であり、また、研究の成果を広く国際社会に役立てることが求められている。日本はこの分野で既に積極的な貢献を行ってきているが、今後も一層主導的な役割を果していく必要があろう。

第3は、日本の有する技術の開放性の確保である。日本の製造業の高い製造技術は日本が最も得意とする分野の技術である。この分野では、ともすると協力よりも競争の側面が強くなりがちであるが、それが健全な域を越えて、技術の囲い込みに陥ることは戒められるべきである。いわゆる共通基盤技術の分野については、今後ともできる限り外国にも開放した研究協力の形で進めていくべきであろう。また、開発途上諸国への技術移転も促進していくべきであろう。

政府は、以上の認識に基づき、以下のような国際協力を推進している。

日本は米国を始め18か国と科学技術協力協定を締結し、各国との間で共同研究の実施、研究者交流の促進などの協力活動を推進している。また、多数国間の各種の科学技術協力においても92年は大きな進展を見た。

88年6月に締結された日米科学技術協力協定に基づき、91年10月には東京において第3回合同高級委員会(閣僚レベル)が、また92年9月にはワシントンにおいて第5回合同実務級委員会(局長レベル)が開催され、93年6月に期限切れとなる現行協定の有効期間を延長すべきであるとの点で認識が一致した。そのほか、国内の複写権処理を統一的に行う機関として91年9月に日本複写権センターが設立され、米国人科学者の招へいを促進するため92年9月に国際交流基金日米センターの科学フェローシップが新たに発足するなど、研究者及び科学技術情報の交流も一層の進展を見た。

91年6月に締結された新しい日仏科学技術協力協定に基づく第1回科学技術諮問委員会が92年10月パリにおいて、また第1回ハイレベル会合(閣僚レベル)が92年11月東京において開催されるなど、新しい枠組みでの協力活動が開始された。

(ハ) ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)

HFSPは生体機能(思考や記憶、運動の機能など)の解明を目指す多数国間の共同研究を研究資金の提供等により促進するプロジェクトで、日本が87年のヴェネチア・サミットで提案したものである。92年1月東京で関係諸国政府間会合が開催された結果、HFSPの意義が高く評価され、参加国の資金貢献を拡大しつつ活動を継続することが合意された。

日本、米国、欧州共同体(EC)及びロシアは、クリーンで無尽蔵な究極のエネルギー源と言われる核融合を研究開発するため国際熱核融合実験炉(ITER)計画を進めている。88年から90年まで行われていた概念設計活動の終了後、工学設計活動のための協定が92年7月に締結された。工学設計に従事する共同中央チームが米国のサンディエゴ及びドイツのガンヒルクと並んで茨城県那珂町にも設置され、多くの諸外国の研究者と日本人研究者とが共同研究を行っている。

88年9月、日本、米国、カナダ及び欧州宇宙機関(ESA)加盟国は、有人宇宙基地計画の詳細設計、開発及び運用、利用段階の協力のための枠組みを定める宇宙基地協力協定に署名した。既に日本は89年9月この協定を受諾していたが、米国も92年1月に受諾し、この協定は両国間で正式に発効した。

また92年9月には日本と米国のスペースラブ第1次材料実験計画(「ふわっと'92」)において、宇宙開発事業団の毛利衛氏が日本人として初めてスペースシャトルに搭乗して日本国内で大きな話題を呼んだ。国際宇宙年と位置づけられた92年には世界各地で様々な活動が行われ、日本も11月に東京でアジア・太平洋国際宇宙会議を主催した。

南極地域の環境を包括的に保護するためこの地域における鉱物資源活動の禁止、動植物相の保護、廃棄物の処分管理等について規定した「環境保護に関する南極条約議定書」が91年10月に採択された。92年9月までに日本を含む関係諸国が署名を了し、現在、批准のための準備作業が各国で行われている。

北太平洋における海洋、気象、海洋生物等に関する情報・データの交換等の協力を促進するための機関を設立することが必要であるとの認識から、90年12月に北太平洋の海洋科学に関する機関(PICES)のための条約が日本、米国、カナダ、中国及びソ連(当時)により採択された。この条約は92年3月に発効し、92年10月には第1回の総会がカナダのヴィクトリアで開催された。

米国は、陽子を光に近い速さで衝突させ、その反応を見ることにより、物質の究極の構造及び宇宙の起源を解明することを目的として、巨大な陽子加速器をテキサス州に建設しており、日本に対しても協力を要請している。92年1月のブッシュ大統領訪日の際行われた日米首脳会談において、このような大規模なプロジェクトに対する日本の協力を検討するに当たって確認すべき諸問題について日米両国間で協議するため、合同作業部会を設置することが合意された。

OECDは92年3月、加盟諸国の科学技術担当大臣による会合を開催し、90年代に国際的な取組を必要とする重要な科学技術政策上の課題として、基礎科学分野における大規模な計画(メガサイエンス)に対する国際協力のあり方、中・東欧諸国との科学技術協力のあり方、各国の技術革新システムと国際的相互依存のあり方について検討した。

この会合での議論に基づき、メガサイエンスにおける国際協力のあり方を更に具体的に検討することを目的としてメガサイエンス・フォーラムが設置され、その第1回会合が92年7月に開催された。

このフォーラムでは、メガサイエンスに関し、早い段階から政府及び科学界に情報を提供するとともに、新規プロジェクトをめぐって構想段階から国際協力の可能性について意見交換することが期待されている。既に92年10月及び11月に「天文」及び「地球深部掘削」に関する専門家会合がそれぞれ開催され、今後は、加盟国の関心に応じ「地球気候変動」等のテーマについて順次検討が行われる予定である。

(イ) 日本にとっての原子力の意義

日本は、エネルギー資源の8割以上を海外に依存しており、また、全エネルギーの約6割を石油に依存している。日本は、エネルギー資源の経済性、地球環境との調和等を配慮するとともに、エネルギーの安定供給確保のために一つのエネルギー資源に過度に依存することのないようなエネルギー供給構造を目指しており、石油に比べてエネルギー供給の安定性の面で優れている原子カエネルギーを主要な石油代替エネルギーとして位置付けている。また、原子力は、化石燃料のように地球温暖化や酸性雨問題を生じないクリーン・エネルギーであり、92年6月、ブラジルで署名された気候変動枠組み条約に基づくCO2排出抑制目標を達成する上で、原子力の利用は不可欠である。

ウラン資源の有効利用を図り、原子力発電によるエネルギー供給の安定化を目指すという観点から、日本は、使用済核燃料を再処理し、回収されるプルトニウムを核燃料として積極的に利用する「核燃料リサイクル」の確立を目指している。このような政策の推進にあたっては、日本の原子力の研究開発及び利用は平和目的に限って行うことにつき各国の理解を得ながら行っていかなければならない。92年11月から93年1月にかけて行われたプルトニウム輸送の際にも、日本のプルトニウム利用政策及び輸送の安全対策等につき、関係国に対し個別に説明を行い、理解を得るよう努力を行ったが、今後も一層の努力を継続していくことが重要である。

(i) 旧ソ連及び中・東欧諸国の原発安全性支援

原子力の利用のためには、その安全性を十分確保して行っていくことが重要である。チェルノブイリ原発事故以来、原子力発電所の安全性に対する国際的な関心が高まり、91年7月のロンドン・サミットにおいて、旧ソ連及び中・東欧諸国の原発の安全性につき国際社会の対応を要請する旨経済宣言に盛り込まれるとともに、国際原子力機関(IAEA)を中心とする安全性評価プロジェクトやEC諸国による支援プログラム並びに各国の二国間協力が実施されてきた。さらに、92年3月のロシアのレニングラード原発における事故等により、改めて本件問題の緊急性についての認識が増大し、この問題に対する国際的支援を更に強化すべきであるとの声が高まった。この様な動きを背景に、92年7月のミュンヘン・サミットでは、この問題がサミットの主要なテーマの一つとして取り上げられ、経済宣言では、これらの発電所の安全性を高めるため特別な努力が払われるべきであるとし、多国間の行動計画の枠組みの中で支援が行われるよう呼び掛けが行われた。

日本は、原発の安全性確保の問題は国際社会共通の課題であるとの観点から、この問題については積極的に取り組んでいる。具体的には、レニングラード原発事故の際には、政府調査団を派遣し、日本の協力の可能性についてロシア政府関係者と協議を行った。また、IAEAの活動に対し特別拠出及び専門家派遣を行ったほか、国際研修プログラム等の二国間協力も積極的に行っている。さらに、ミュンヘン・サミットにおいて、宮澤総理大臣は当面2,500万ドルの二国間支援を行う旨表明し、現在、この支援の具体化のため、ロシア政府との間で、原子力発電運転技術センター(仮称)の整備、運転時異常検出システムの設置等の協力のため緊密な協議が行われている。

日本は従来、その優れた原子力技術を活用して、開発途上国の経済発展に貢献するため、核不拡散及び安全性の確保の必要性に留意しつつ、原子力の平和的利用分野で積極的な協力を行ってきた。多数国間ではIAEAの分担金のみならずIAEAの技術協力基金に対しても米国に次ぐ拠出を行うとともに、IAEAのアジア原子力地域協力協定(RCA)に基づく協力に対し技術と資金の両面で多大の貢献を行っている。また、二国間では研修員の受入れ、専門家の派遣等、国際協力事業団による政府ベースの技術協力を行っている。

|

通常戦力の削減を取り決めたCFE条約は、その対象地域をウラル山脈から大西洋までとしている。 |

|

|

APEC閣僚会議の主催国については、第5回(93年)の米国、第6回(94年)のインドネシア、第8回(96年)のフィリピン及び第9回(97年)のカナダが決定している。 |

|

|

開発途上国の社会経済発展の基盤整備のため、調査団を派遣するなどして、開発構想又は開発案件の妥当性についての調査報告書を作成するもの。 |

|

|

専門家の派遣、研修員の受入れ、及び機材の供与の3要素を効率的、有機的に組み合わせた総合的な技術協力。 |

|

|

開発途上地域等における我が国民間開発事業を促進するための緩やかな条件の資金の供与と技術の提供(専門家の派遣、研修員の受入れ及び調査)を連携させた協力。 |

|

|

食糧不足に悩む開発途上国に対する穀物(米、小麦、メイズ等)の購入及びその輸送に必要な資金の供与。 |

|

|

食糧増産のための肥料、農薬、農業機械等の購入に必要な資金の供与。 |

|

|

平和維持隊への参加に当たっての基本方針 我が国は、次の原則に従い国連平和維持隊に参加するものとする。 |

|

1. |

紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること。 |

|

2. |

当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること。 |

|

3. |

当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること。 |

|

4. |

上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は撤収することができること。 |

|

5. |

武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。 |

|

92年11月現在、軍事部門には31か国から15,739人、文民警察部門には31か国から3,223人の要員が派遣されており、総計では2万人以上にのぼる規模を有する。業務内容としては軍事、文民警察、選挙、行政、難民帰還、復旧、人権の7部門が置かれている。 |

|

|

旧ソ連諸国のうち、CFE条約の対象地域であるウラル山脈から大西洋までの地域にある8か国(アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、カザフスタン、グルジア、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシア) |

|

|

内需・外需成長率の数値は4分の1刻みの概算値であり、内外諸情勢には流動的要素が多いこと等から、上記の諸数値はある程度の幅をもって考えられるべきであるとされている。 |

|

|

92年11月時点でフランス、ギリシャ、アイルランド、ルクセンブルク、イタリア、ベルギーが批准を完了している。なお、デンマークは国民投票にて批准を否決したが、早ければ93年春にも再度国民投票を実施する可能性がある。 |

|

|

農産物輸出国により構成されるグループ。カナダ、豪州、ニュー・ジーランド、タイ、フィリピン、マレイシア、インドネシア、アルゼンチン、チリ、ブラジル等が参加し、農産物貿易についての強い規律の策定を主張している。 |

|

|

純資金移転=(公的資金供与(贈与及び貸付)+民間貸付+外国直接投資)-(元利返済+利潤の再投資及び送金) |