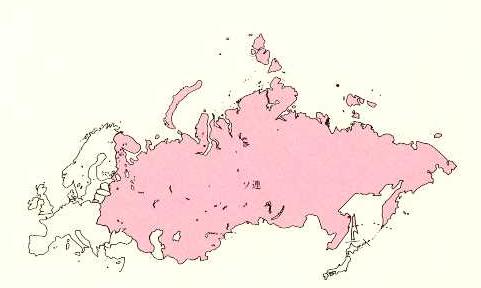

第4節 ソ 連

| (注) | 91年9月6日に日本はバルト三国(エストニア、ラトヴィア、リトアニア)を国家と承認 |

1. 内 政

91年夏以降のソ連情勢の激変、特に、保守派によるクーデター失敗以降の情勢は、自由化、民主化に向けた国民レベルでの本格的改革の始動と言うべきものである。特に、1917年の革命以来これまでソ連を事実上統制してきたソ連共産党及び共産主義イデオロギーに基づく体制の終焉並びにバルト三国の独立とこれまでの連邦制から各共和国の主権を認める「主権国家連合」への事実上の移行は、正に革命的とも評し得る画期的なできごとであった。このような事態は、一方でこれまでの改革での中で着実に育ってきた民主主義と自由に対するソ連国民の希求、他方で経済危機、各共和国の独立志向、民族問題等、直面する諸問題の深刻化及びそれをめぐる保守派と改革派の対立、さらには西側民主主義諸国からの自由と民主主義に対する支援というこの1年間の政治状況を背景として生じたものである。

(1) 政治姿勢の転換

この1年、ゴルバチョフ連邦大統領の政治姿勢は、ますます尖鋭化する政治的、経済的危機を背景に、改革派寄り一保守派寄り一改革派寄りと大きな振れを示した。

ゴルバチョフ書記長は、90年2月の党中央委員会総会で共産党の一党独裁の放棄と複数政党制の容認を決定し、3月に自ら大統領に就任し、7月の第28回共産党大会では保守派を何とか押さえ込んで大会を一応乗り切るなど、政権基盤の強化を図ろうとした。しかし、ここ数年来尖鋭化する傾向にある経済危機と民族問題は一層深刻化し、さらに規律の弛緩により政治的、経済的な混乱が急速に高まるなど、国内情勢は悪化の一途をたどった。このような中で、一般国民は、食料不足や犯罪増加等の社会不安により日々の生活を脅かされる状況になり、国民の間には改革よりはむしろ秩序の回復を求める声が高まった。このためゴルバチョフ大統領は90年秋頃より共産党、軍及び国家保安委員会(KGB)等の治安機関と協力して一連の引き締め政策をとり始めた。

この引き締め政策は、人事、民族問題、経済措置、グラスノスチの面で実施された。まず人事面では、12月初め、改革派のバカーチン連邦内相が保守派の圧力により更迭され、保守派のプーゴ共産党統制委員会議長が後任に据えられた。また、これまで保守派による新思考外交に対する批判の矢面に立たされていたシェヴァルナッゼ連邦外相は、12月中旬の人民代議員大会において反動勢力の台頭に警告を発しつつ辞任を表明した。同外相の辞任は、ゴルバチョフ大統領が軍、KGB等の保守勢力に大きく依存しつつあることを内外に強く印象づける結果となった。

民族問題に関しては、91年1月初めに徴兵の遂行という名分を立てて、リトアニア、ついでラトヴィアへの空挺部隊の増派が決定され、現地の緊張が高まった。1月13日、ソ連軍空挺部隊がリトアニア・テレビ・ラジオ局の建物に突入し、死者13名、負傷者112名を出した上、これを占拠した。さらに、20日には、ソ連内務省特殊警察部隊がラトヴィア内務省を攻撃し、銃撃戦の結果、死者5名、負傷者10名の犠牲者が出た。また、2月1日より、治安維持のために、ソ連の主要都市で軍と警察の合同パトロールが開始された。

経済分野では主として闇経済に打撃を与え、経済に秩序を占復する目的で、現行の高額紙幣の廃止等に関する大統領令及び経済犯罪との闘争の確保に関する大統領令が相次いで公布された。

グラスノスチの面では、イズヴェスチア紙の改革派である副編集長を連邦最高会議幹部会が解任させようとし、また、ゴルバチョフ大統領自身が報道の自由を規定した新聞法を一時停止することを提案するなどの動きが見られた。

このような一連の引き締め政策は国内の民主勢力及び西側諸国の反発を呼び起こし、特にバルト諸国に対する武力介入に対しては日本を含む多くの諸国が武力行使の即時停止、事態の民主的、平和的解決を強く求めた。また、90年末より断続的に発生していた炭鉱ストライキは、3月半ばより政治的性格を強く帯び、ゴルバチョフ大統領の辞任を要求するに至った。ゴルバチョフ大統領はこの打開を目指し、91年4月初めにクズバス、ドンバス等の炭坑夫代表と会見し、社会・経済情勢の悪化に伴う炭坑夫の要求に理解を示すとともに政治的要求の自制を訴えたが、その後もスト委員会はゴルバチョフ大統領の辞任を要求してストを続けた。

また、白ロシアの首都ミンスクでは、4月2日の物価値上げを契機にストが拡大し、ゴルバチョフ大統領の退陣要求を前面に掲げるに至り、さらに、4月10日にはミンスクにおけるストがゼネストに拡大するなど国民の反発が高揚し、ゴルバチョフ政権は一層困難な状況に立たされることになった。

このような政治的、経済的危機を打開すべく、ゴルバチョフ大統領は4月23日、エリツィン・ロシア共和国最高会議議長を始めとする9つの共和国の代表と会合し、相互に歩み寄りを示す共同声明に署名した。これによりゴルバチョフ大統領は改革派との対立から協調へと路線を変更した。この共同声明では、(あ)危機脱出のための連邦と共和国の共同歩調、(い)新連邦条約の早期締結、(う)経済改革の促進、(え)政治的、経済的ストライキの中止を求める呼び掛け等が合意された。この合意に基づき、エリツィン議長は自ら炭鉱現場に赴きストライキを終結させた。

このようなゴルバチョフ大統領の方向転換に対し保守派は反発し、4月24、25日の共産党中央委員会総会でゴルバチョフ書記長の辞任を要求し、同書記長が辞任を示唆する一幕もあったが、総会における討議の結果、この要求を議題として取り上げないことが賛成322票、反対13票で決定された。また、5月に人民代議員大会の保守派の集まりであるソユーズ(同盟)がゴルバチョフ大統領を解任するため同大会の招集を試みたが中途で断念した。このように保守派の企図は一時挫折した。

しかし、保守派の動きはその後活発化し、6月のロシア共和国の初代大統領選挙でエリツィン議長の当選を阻止すべく、ルィシコフ前連邦首相を擁立し、全面的な支援活動を展開した。しかし、選挙の結果、エリツィン議長が圧倒的な勝利を得(得票率57.3%)、共産党保守派の敗北(ルィシコフ前首相の得票率17.3%)に終わった。

また、選挙と同時に行われたレニングラードの市名を旧市名のサンクト・ペテルブルグに改名することに関する住民投票においても55%が改名を支持し、国民の共産党離れを象徴する結果となった。

エリツィン議長の圧倒的勝利に打撃を受けた保守派は、経済危機が一層深刻化し、政府の対応振りが問われる中で巻き返しに出、パヴロフ連邦首相が6月21日の連邦最高会議において、経済改革面において90年9月に連邦大統領に与えられた追加的権限が十分に活用されていないとしてこの権限を連邦内閣に委譲することを要求する動きに出た。この要求はゴルバチョフ大統領の反発を呼び、結局、この問題は採決にかけずその審議を打ち切ることを賛成262票、反対24票で決定した。ゴルバチョフ大統領とパヴロフ首相との間でこのような形で対立が表面化したことは異例のことであった。

(2) 新しい政治組織の創設

このような共産党の保守化傾向と国民の共産党離れの中で、シェヴァルナッゼ前外相、ヤコヴレフ連邦大統領首席顧問、ポポフ・モスクワ市長、シラーエフ・ロシア共和国首相、ヴォリスキー科学産業連盟会長等9名は、共産党に見切りをつけ、7月2日、民主改革派勢力の結集をねらって新しい政治組織として民主改革運動を創設するアピールを発表した。

このアピールは、多数の民主勢力及び共産党内の共鳴者に対しこの運動への参加を呼び掛けるとともに、4月23日の共同声明を支持し、政治・経済改革、主権を有する諸民族連邦の維持を目指す旨を表明し、さらに9月中旬にこの運動の創立総会を開催することを提案した。また、7月3日、シェヴァルナッゼ前外相は共産党からの離党を表明し、27日、ヤコヴレフ大統領首席顧問も辞任を表明した。

このような共産党の内部変動に関連して、7月25、26日、ソ連共産党中央委員会総会が開催された。同総会では4月の総会で見られたようなゴルバチョフ書記長に対する辞任要求は提起されず、新党綱領草案を圧倒的多数で採択し、91年11月または12月に臨時党大会を開催することを決定した。

また、同総会は、7月20日にエリツィン・ロシア共和国大統領が布告した国家機関、組織、企業等における政党等の組織活動の禁止に関するロシア共和国大統領令に対し否定的見解を示す特別声明を採択し、総会参加者は、同大統領令の合憲性につき決定するよう連邦憲法監視委員会及び連邦大統領に要請した。

(3) 民族問題と新連邦条約

(イ) 民族問題

民族問題は、バルト三国、モルドヴァ、コーカサス地方において尖鋭化し、特に、バルト三国、モルドヴァ、グルジア、アルメニアの6つの共和国が新連邦条約の策定作業や連邦制の維持に関する国民投票への参加を拒否するなど、連邦からの離脱と独立志向を一段と強化したことが注目された。

また、モルドヴァ共和国では、90年8月に南部のトルコ系住民が「ガガウス共和国」を、9月には北東部のロシア系住民が「沿ドニエストル共和国」をそれぞれ樹立する宣言を行った。モルドヴァ共和国は、これらの宣言を無効であると声明したが、11月に「沿ドニエストル共和国」でモルドヴァ系警官とロシア系義勇軍との間で衝突が発生し、現地当局の発表では6名が死亡し、30名が負傷した。

また、グルジアでは、90年10月に複数政党が参加した民主選挙により非共産党政権が誕生し、11月には連邦からの離脱と新連邦条約への不参加を宣言するとともに、91年4月に国家独立宣言を採択した。グルジアの独立への動きに刺激されて、90年12月、同国内の南オセチア自治州が「ソ連邦内の南オセチア民主共和国」の樹立を宣言した。グルジアはこの宣言を無効とし、その後、同自治州内でグルジア側警官と南オセチア側住民との間で武力衝突が頻発し多数の死傷者が発生した。

さらに、88年以来続いているナゴルノ・カラバフ自治州をめぐるアルメニアとアゼルバイジャンの間の紛争は依然くすぶり続け、武力衝突による死傷者も発生した。

(ロ) 新連邦条約

ゴルバチョフ大統領は、90年7月の共産党大会で、民族問題の解決策として緩やかな連邦制の導入を提唱し、その枠組みとなる新連邦条約の速やかな策定と締結の方針を示した。

11月23日、新連邦条約に関する大統領案が連邦最高会議に提出され、その審議の結果、12月の人民代議員大会において新連邦条約の一般概念とその手続きに関する決定が採択された。この決定においては、新連邦条約を策定するために準備委員会を設置すること及び91年1月1日から作業を開始することが決められたが、連邦からの独立志向が強いバルト三国、アルメニア、グルジア、モルドヴァの6つの共和国はこの条約の策定作業に参加しないことを表明した。条約策定作業は3月3日基本的に終了し、同6日連邦評議会は条約案を基本的に承認し、同案を各共和国最高会議における審議に付託した。しかし、連邦と共和国との権限配分や管轄問題等で対立が解消されず承認には至らなかった。

このような中でゴルバチョフ大統領は、連邦制に関する国民の意思を問うべく、3月17日,連邦制の維持に関する国民投票を実施した。この投票の結果、76%が連邦制の維持を支持したが、モスクワ、レニングラード等の大都市では支持率は50%強にとどまった。

ゴルバチョフ大統領は、この国民投票の結果を踏まえ、4月23日の9つの共和国との共同声明で新連邦条約の早期締結に合意し、条約案の見直し等の作業を促進した。その結果、7月にはウクライナを除く他の8つの共和国が条件等を付しつつも新しい条約案を承認した。

(4) クーデターの発生と失敗

このような状況の中で、危機感を強めた保守派は、ロシア共和国が新連邦条約に署名する予定の8月20日を控えた19日、クリミアで休暇中のゴルバチョフ大統領を軟禁した上、ヤナーエフ連邦副大統領が連邦大統領の職務を遂行する旨を発表し、ヤナーエフ大統領代行、パヴロフ首相、クリュチコフKGB議長、ヤゾフ国防相、バクラーノフ国防会議副議長、プーゴ内相等8名のメンバーからなる国家非常事態委員会を設置するとともに、連邦の一定地域に非常事態を導入した。こうして事実上のクーデターが発生した。

これに対し、エリツィン・ロシア共和国大統領を中心とする反クーデター勢力は右措置を違法としてロシア共和国最高会議の下に結集し、徹底的に抵抗した。21日にはついにクーデター派が実力を行使し、数名の死亡者を出す事態に至った。しかしながら、これらの過程で、軍、KGBの一部がロシア共和国側につくなど、クーデター派がその中核と期待した軍、KGB等の組織に分裂が生ずるとともに、クーデター派の実力行使に対する市民の抵抗が活発化し、21日、実にクーデター発生後3日目にして国家非常事態委員会は解散するに至り、同委員会8名は全員逮捕された(うち1名は自殺)。

また、ゴルバチョフ大統領はモスクワに帰還した後、エリツィン・ロシア共和国大統領等とも会合の上、共産党中央委員会が国家転覆に対抗措置をとらなかったとして同委員会の解散を求めるとともに、自らの党書記長職の辞任に関する声明を発出するに至った。

クーデター失敗後の民主化、自由化へ向けた改革の動きは、約10万人が参加したモスクワにおける勝利集会や市民によるジェルジンスキー(KGBの創設者)像の撤去などの大衆行動を伴い、また、非共産党化を推進するものであるという意味で、89年来東欧諸国において起こった歴史的変革と相通じるものである。また、クーデター失敗後、バルト三国独立の動きが加速化し、連邦条約案の見直し、さらには、「主権国家連合」の形成に向けて議論が活発化している。他方、ソ連全体においては、クーデター失敗後影響力を著しく強化しつつあるロシア共和国と他の共和国との関係、経済状況、特に冬に向けた食糧事情やエネルギー事情の動向などの不安定要因を内包している。85年にゴルバチョフ書記長が登場した後に開始されたソ連の改革は、ここに至って更に歴史的な転換点を迎えたと評価できよう。

(5) 経 済

(イ) 経済実績

ソ連経済は90年には急速に悪化し、ソ連の統計でも90年の国民総生産(GNP)前年に比べて2%減、鉱工業生産も1.2%減と戦後初めてマイナス成長を記録した。この悪化傾向は、91年に入って更に加速化しており、91年上半期の経済実績は、GNPが前年同期に比べて10%減、鉱工業生産も6%減など主要指標は軒並み大きく減少している。

最大の課題の一つである消費財の生産は、90年は前年に比べ4.4%増加したが、需要がそれをはるかに上回っていたため物不足は悪化する一方で、必需品についてはむしろ配給制が常態化した。90年秋には、たばこやパンまでが不足するという事態になった。91年上半期に至っては消費財生産は、3%の減少に転じており、物不足は更に深刻化した。他方、住民の貨幣収入は、90年総額で約17%、91年上半期では43%もそれぞれ増加している。このような財と通貨の極端な不均衡は、大きな満たされない需要を作り出し(注)、インフレを激化させた。また、通貨であるルーブルの価値が急落したため、人々は争って現金を品物に換えようとしてs必要な買いだめを行い、これが物不足に拍車をかけ、また、企業間でも物々交換が横行し、正常な経済活動を阻害する一因になっている。

(ロ) 経済改革の動向

ゴルバチョフ大統領は、ペレストロイカを始めた当初は、それまでの中央統制経済体制の枠組みの中で経済を改革できると考えていた。しかし、そのような試みがことごとく失敗に終ったため、89年後半になってようやく市場経済を指向した改革に移行することを決定した。これを受けて90年5月、連邦政府は「調整し得る市場経済」へ95年までに移行することを予定した計画案を最高会議に提出したが、承認が得られず、再考のため差し戻された。

他方、ロシア共和国は、エリツィン最高会議議長の支持により、独自の急進的な経済改革案である500日計画(当初は400日計画)を90年7月に策定した。このようなロシア共和国の動きを考慮して、ゴルバチョフ大統領は、90年8月2日にエリツィン議長と会談し、市場経済への移行計画を策定するため、連邦とロシア共和国が共同作業を行うことで合意し、シャターリン大統領会議議員を長とする合同作業グループを設置した。このグループは、500日計画を基礎として作業を行い、90年8月末には500日計画の基本的考えをほぼ踏襲した改革案(シャターリン案)を大統領に提出した。

このような動きに対して、連邦政府は、ルイシコフ首相を中心として、最高会議に差し戻された改革案を修正し、独自の改革案(政府案)を策定した。同案は、5年程度の期間で漸進的に市場経済への移行を果たすというもので、シャターリン案のような急進的な方法を拒否している。ゴルバチョフ大統領は、両案を調整した案(第1次大統領案)をアガンベギャン市場経済移行評価委員会議長に策定させ、上記2案と共に最高会議に提出した。

第1次大統領案は、ほとんどシャターリン案を踏襲したものであったため、連邦政府を始め保守勢力の強い抵抗にあって、採択されなかった。このためゴルバチョフ大統領は、シャターリン案と政府案を折衷した案である経済の安定と市場経済への移行に関する基本方向(第2次大統領案)を策定し、ようやく90年10月に最高会議の承認を得た。

その後、ゴルバチョフ大統領と連邦政府は、この改革案に沿って、例えば、預金金利の引上げ、卸売価格及び小売価格の改革、高額紙幣の流通停止等様々な措置をとってきたが、余り成果は上がっていない。例えば、4月2日に小売価格を全体として平均60%値上げする措置をとり、]来の歪んだ価格体系を多少改善することができたが、市場の不均衡を是正するようなものではなく、また、値上げによる国民の損失を85%補償する措置もとられたため財政赤字の削減にもあまり効果はなかった。

この間、上述したように、経済が加速度的に悪化したことから、経済の悪化を早急に食い止め、経済危機から脱出するための緊急措置が必要となった。このため、連邦政府は、4月に危機脱出プログラムの策定に着手し、紆余曲折の末ようやく6月17日にプログラムの具体案を最高会議に提出した。このプログラムは、ここ1、2年内に経済に一定の安定をもたらすことを最大の課題としており、そのため一方で市場経済への移行を強調しつつも、他方では経済を早急に安定化させるための統制措置を含んでいる。このプログラムには、これまで13の共和国が策定作業に参加し、そのうち10の共和国が7月9日に署名し、同日発効した。しかし、このプログラムの署名に際して、ロシア・ウクライナ両共和国が徴税権の問題で留保条件を付しており、また、バルト三国、グルジア及びモルドヴァの5つの共和国は署名しなかった。

(ハ) ロンドン・サミットと対ソ支援問題

ソ連経済の急速な悪化と経済改革の停滞は、西側諸国の懸念を更に高め、ソ連の経済改革の進め方とこれに対する西側諸国の支援の問題が、7月に開催されたロンドン・サミットの最大の焦点となった。ゴルバチョフ大統領はロンドンに招待され、サミット終了後サミット参加国(G-7)首脳と会談する機会を持つことになった。このため、同大統領は、上述の危機脱出プログラムを踏まえつつ、西側からの支援についての記述も盛り込んだメッセージをサミット直前にG-7各国首脳に送付し、経済改革に取り組む意欲を表明した。

サミットにおける議論では、ソ連の改革促進とそのための西側諸国からの支援に当たっては、まず抜本的改革のためのソ連自身の自助努力が必要であるとともに、新思考外交の全世界にわたる実施等の政治的文脈に関する考慮が不可欠であることが確認され、また、具体的支援策として技術的支援の重要性が改めて指摘された。また、G-7首脳とゴルバチョフ大統領との会談では、各国首脳より同大統領に対しこのような認識が伝達されるとともに、サミット全体として行い得る具体的な対ソ支援策として、ソ連と国際通貨基金(IMF)及び世界銀行との特別提携関係の設定、エネルギー、軍需から民需への転換、食料の流通、原子力の安全、輸送の分野を中Sとする技術的支援の強化等の6項目が表明された。

2. 外 交

ソ連は、これまで国内改革の推進のために良好な国際環境をつくるべく、イデオロギーにとらわれない柔軟な外交政策、いわゆる新思考外交を展開してきた。過去1年間もドイツ統一条約の締結、欧州通常戦力(CFE)条約の署名、クウェイトを侵略したイラクに対する西側諸国との協調行動、韓国との国交樹立など、戦後の欧州分断と東西対立の克服に重要な役割を果たした。しかし、経済危機の深刻化、民族紛争の激化等国内状況が悪化する中で、国内の保守勢力による新思考外交に対する批判が高まり、90年末には新思考外交の推進役であったシェヴァルナッゼ外相が辞任し、91年1月にはバルト諸国に対し武力弾圧が行われるといった動きが出てきたことは、新思考外交の行方に不安を投げ掛けるものであった。しかし、その後、ソ連のCFE条約違反問題の解決等、協調的な外交姿勢が再び見られている。

他方、このような中で7月のロンドン・サミットでは、深刻化するソ連の経済危機に対する支援の問題が急浮上してきた。

(1) 米国及び西欧諸国との関係

米ソ両国は、90年後半、イラクのクウェイト侵略をめぐる共同行動、CFE条約の署名(11月)等、協調関係を維持した。91年に入り、リトアニア及びラトヴィアにおけるソ連軍の武力行使(1月)、ソ連によるCFE条約違反問題、2月に予定されていた米ソ首脳会談の延期等があり、両国関係の停滞が懸念された。

しかし、モスクワにおける外相会談(3月)以降、中東和平問題及び軍備管理・軍縮交渉について外相間協議が活発化し、リスボンにおける外相会談(6月)では、CFE交渉をめぐる不一致が取り除かれ、戦略兵器削減交渉(START)の加速化についても合意された。

7月のワシントンにおける外相会談及びロンドン・サミットの際の米ソ首脳会談において、STARTで懸案として残されていた問題が最終的に解決され、その結果、7月末にモスクワで首脳会談が開催され、戦略兵器削減条約が署名された。

また、地域紛争の解決について両国の協調関係が維持された。現在、米ソ両国の共催による中東和平会議の開催及びアフガニスタンをめぐる米ソ両国による武器供与の停止等が懸案として残されている。

対西欧外交において、この間のソ連の最大の関心事は、ドイツ統一問題への対応であったと言える。90年7月、コール西ドイツ首相が訪ソした際、独ソ両国は、ドイツ統一後に独ソ間の包括的協定を締結することで合意し、統一ドイツは自らが帰属する同盟を自由かつ自主的に決定できるとの内容を含む共同声明を発表した。9月、シェヴァルナッゼ外相は、モスクワにおける両独及び戦勝4か国外相会議(いわゆる「2+4」会議)に出席し、他の関係諸国代表と共に、ドイツ問題の最終的処理に関する条約に署名した。また、独ソ両国による駐独ソ連軍の撤退条約及び移行措置に関する条約の署名(10月)により、駐独ソ連軍は、段階的に94年末までに撤退を完了することとされ、また91~94年の間、ドイツはソ連に対し、撤退経費として無償・有償を含め総額150億マルクを供与することが合意された。11月にドイツを訪問したゴルバチョフ大統領とコール首相は、独ソ善隣・パートナーシップ・協力条約に署名した。91年に入ってからも、ドイツは対ソ支援に積極的な姿勢を示した。

(2) 東欧諸国との関係

東欧諸国では、社会主義体制の崩壊過程が一層明確となった。東欧諸国から駐留ソ連軍の撤退が開始され、戦後、北大西洋条約機構(NATO)と対峙してきたワルシャワ条約機構や、経済相互援助会議(COMECON、コメコン)が解体されるに至った。

ワルシャワ条約機構は、91年2月のブダペストでの首脳会議において、統一司令部及び統一参謀部等軍事機構を3月末で廃止することを決定した。さらに、91年7月にプラハで開催された同機構首脳会議は、ワルシャワ条約の失効を決議した。これにより1955年に誕生して以来、戦後欧州における東西対立の一翼を担ってきたワルシャワ条約機構は消滅するに至った。

ハンガリー及びチェッコ・スロヴァキアに駐留するソ連軍は、90年に署名された協定に定められた期限(91年6月)内における撤退を完了した。ポーランドに駐留するソ連軍については、90年11月にポーランドとの間で撤退交渉を開始した。

また、91年6月にブダペストで開催されたコメコン総会において、同組織の解散に関する政府間議定書が署名された。

(3) アジア諸国との関係

中ソ両国は、二国間関係及びイラクのクウェイト侵略に関する外相間協議等を通じ、ゴルバチョフ大統領の訪中(89年5月)を契機に正常化された国家間関係を進展させた。91年5月には、江沢民中国共産党総書記が、中国の党最高指導者としては34年振りにソ連を訪問した。その際両国間で黒賠子島(ヘイシャーズ島)を除く中ソ東部国境に関する協定が署名された。また、この間、イワシコ・ソ連共産党副書記長(91年2月)、マスリュコフ副首相及びベススメルトヌィフ外相(3月)、ヤゾフ国防相(5月)が訪中した。

さらに、90年9月には、モスクワにおいて、中ソ国境での相互兵力削減及び信頼醸成措置に関する交渉が開始された。

韓ソ両国は、90年9月のニュー・ヨークでの外相会談によって外交関係を樹立した。12月には虜泰愚大統領が訪ソし、さらに91年4月には済州島においてゴルバチョフ大統領と虜大統領との会談が行われた。このような動きに対し、北朝鮮は反発を強め、ソ連・北朝鮮関係は冷却化した。

(4) 中東諸国との関係

イラクのクウェイト侵略に対し、ソ連は侵略発生の当初から国連安保理の全決議に賛成し、イラクの侵略行為を非難した。しかし、イラクのクウェイト撤退期限が切れる1月15日前後には、ソ連は多国籍軍による武力行使を回避しようとプリマコフ特使のイラクへの派遣やゴルバチョフ大統領とアジズ・イラク外相との会談等を通じ、西側諸国とは一線を画した独自の外交を展開した。この背景としては、米国主導の下でイラクに対する軍事行動がとられることにより、ソ連が中東地域における足掛りを失うのを危惧したことや、ソ連国内での保守派の台頭に伴って対米協調路線に対する批判が高まったこと等があったものと思われる。しかし、最終的には対イラク武力制裁についても責任はイラク側にあるとの立場を堅持する等、長期的利益の観点から西側諸国との協調を図った。

この間ソ連は、イスラエルや湾岸諸国との関係を改善した。ソ連はサウディ・アラビアと国交を回復し、バハレーンと国交を樹立した。91年3月には、オザル・トルコ大統領が訪ソし、両国間で友好善隣協力条約が署名された。ベススメルトヌィフ外相は、5月シリア、ヨルダン、イスラエル、エジプト、サウディ・アラビアを歴訪した。イスラエルとの間では、ニュー・ヨークでの外相会談において両国の領事関係樹立に合意した(90年9月)。91年4月には、ロンドンにおいて、パヴロフ・ソ連首相とシャミル・イスラエル首相との間で、1967年の両国の国交断絶以来初めての首相間会談が行われた。

3. 日本との関係

(1) 概 観

91年4月に行われたゴルバチョフ大統領の訪日は、ロシア、ソ連の歴史を通じて初めての国家元首の日本訪問であり、日本としては、この訪日を日ソ関係の抜本的改善と正常化の突破口とすべく、真剣な準備を進めてきた。例えば、86年1月のシェヴァルナッゼ外相の初訪日を契機として7回にわたって外相間定期協議を行い、88年2月の同外相の第2回訪日を契機として7回にわたって平和条約作業グループの作業を行い、89年5月には領土問題を含む平和条約の問題を最重要課題としてこれに取り組むと同時に他の分野も含め日ソ関係全体を拡大均衡させようと提案した。また、経済改革の参考となるノウ・ハウを伝達するためソ連経済調査団を数次にわたって受け入れ、日本の専門家の派遣を始めとするペレストロイカに対する技術的支援を行い、チェルノブイリ原子力発電所事故の被災地域に対する26億円の医療機材の供与や10億円分の食糧・医療品の無償協力及び1億ドルの食糧借款といった人道的支援等を実施してきた。

このような日ソ関係の打開へ向けた真剣な努力を背景に、ゴルバチョフ大統領が訪日し、日ソ関係の抜本的改善と正常化を一日も早く実現するため、北方領土問題を含む日ソ二国間関係の根本について極めて率直で徹底した議論を行うとともに、国際問題についても突っ込んだ意見交換を行った。特に、北方領土問題については、解決に向けて打開は見られなかったが、首脳会談後発表された日ソ共同声明において、北方四島が平和条約において解決されるべき領土問題の対象であることが明記されるとともに、この問題の解決を含む平和条約を締結する準備作業を加速化することが第一義的に重要であることが合意された。また、日ソ関係全体の発展のあり方については、これまで日本が主張してきた拡大均衡の考え方、すなわち、領土問題の解決を最重要の課題として推進させつつ、他の分野での関係の発展を進めるとの考え方が共同声明に十分に反映された。このような考え方にのっとって、捕虜収容所に収容されていた者に関する協定、ソ連における市場経済への移行のための改革に対する技術的支援に係わる協力に関する協定、チェルノブイリ原子力発電所事故の住民の健康に対する影響を緩和するための協力に関する覚書等、15の文書が作成された。

このように、ゴルバチョフ大統領の訪日は、両国関係の抜本的改善と正常化のための突破口を開くには至らなかったが、日ソ関係をその抜本的改善に向けて推進していく上で極めて重要な契機となったと言える。

また、このような日ソ関係を打開する努力とともに、日本はソ連との間で広範な国際問題に関する対話を活ュ化させ、国際場裡において協力し得る分野を拡大すべく努力してきた。特に、90年9月のシェヴァルナッゼ外相の訪日の際には、国際社会全体にとっての危機である湾岸情勢に関し、共同声明を発出した。また、アジア・太平洋地域の平和と繁栄の問題について両国間の相互理解を深化させるべく両国外相間で時間をかけ突っ込んだ意見交換を行うとともに、このような対話を更に継続、強化していくために、日本側より両国外務省間の政策企画協議を行うことを提案し、90年12月その第1回協議が行われた。さらに、4月のゴルバチョフ大統領訪日の際には、政府間協議に関する覚書を作成し、新たに両国外務省間でアジア協議等を開催することとなった。

このように日ソ双方が両国関係の抜本的改善へ向け努力している中で91年8月19日発生したソ連政変に当たって、日本は、このソ連の政変に際して行われたゴルバチョフ大統領の解任、非常事態宣言の発出、実力行使といった一連の政権獲得のための措置は、民主的な諸原則に基づく過程とは相容れないものであるとして、事態に対する強い遺憾の念を表明するとともに、対ソ支援措置の停止を発表した。特に、20日夜から21日朝にかけて実力による抑圧が行われたことに対しては、坂本官房長官よりこれを強く非難し即刻停止を求める談,話を発表するとともに、サミット参加諸国等の首脳とも緊密な協議を行った。また、日ソ間においては、政変の際、海部総理大臣はエリツィン・ロシア共和国大統領、ゴルバチョフ大統領と相次いで電話で会談を行い、さらに政変後には斉藤外務審議官が訪ソし、新しい情勢と日ソ関係の今後の展望につき連邦及びロシア共和国の指導部と協議を行った。

(2) 平和条約交渉

北方領土問題を解決して日ソ平和条約を締結するための交渉は、外相間の平和条約交渉及び外務次官レベルの平和条約作業グループを通じ積極的に進められるとともに、91年4月のゴルバチョフ大統領の訪日の際には、海部総理大臣とゴルバチョフ大統領の間で6回にわたる首脳会談が行われた。

90年に行われた第5回(8月)及び第6回(11月)の平和条約作業グループにおいては、双方より、北方四島の帰属に関する歴史的法的議論が行われるとともに、平和条約の概念について議論が行われた。平和条約の概念については幾つかの基本的認識の一致が見られ、今後、平和条約の概念と内容につき議論を深めていくことが合意された。他方、領土問題については、ソ連、は、日ソ間で地理的側面の調整の必要性があると述べたものの、その帰属については双方の立場は全く乗離したままであった。

91年1月に訪ソした中山外務大臣は、ベススメルトヌィフ新外相との会談において、領土問題に関し、「我が国としてこの問題を先送りする考えはない。日ソ両国国民にとり真の利益であり、世界の平和と安定に大きく貢献し得る日ソ関係を構築するために今こそ日ソ両国が勇気を持って政治的決断をしなければならない」と述べて、ソ連側の政治的決断を強く求めた。これに対しベススメルトヌィフ外相は、「二国間関係のすべての問題を歩み寄りの中で解決し、平和条約に進む必要がある」とのゴルバチョフ大統領の発言を引用したものの、具体的な点については何ら言及しなかった。また、訪ソの際に行われたゴルバチョフ大統領との会談において、中山外務大臣より、ゴルバチョフ大統領の英断を期待する旨述べたのに対し、ゴルバチョフ大統領は、「日ソの問題はどこから見ても非常に複雑であり、現実的に考えていく必要がある。今直に解決策が出てくるという性格のものではない」と述べるにとどまった。

91年2月に、モスクワで行われた第7回の平和条約作業グループにおいて、前回の作業グループに引き続き、平和条約の内容、取り上げるべき項目につき意見交換を進めるとともに、領土問題に関する法的歴史的議論を継続した。日本側より、領土問題の解決条項こそが平和条約の内容として最も重要な項目であるとの従来の立場を繰り返し強調したのに対し、ソ連側は平和条約に地理的側面を書くことはできるとの立場を繰り返すにとどまり、領土問題に実質的進展は見られなかった。

91年3月には、ベススメルトヌィフ外相が訪日し、中山外務大臣と会談を行った。中山外大臣より、「史上初のソ連大統領の訪日は、平和条約交渉を加速化し、交渉妥結への目途を付ける重要な機会となるべきであり、平和条約の締結作業は政治的決断を必要とする段階に入ってきている」と述べ、領土問題の解決のためソ連側の政治的決断を強く求めた。これに対しベススメルトヌィフ外相は、「双方が受け入れ可能な解決の模索を前提とすべきである」と述べるにとどまった。

91年4月に実現したゴルバチョフ大統領訪日の際には、両国首脳は、予定した3回の会談をはるかに超える6回、12時間以上にわたる首脳会

東京における日ソ首脳会議(91年4月)

談を行い、領土問題を含む平和条約締結問題について極めて率直で徹底した議論を行った。政府としては、この議論の中で一貫して四島返還を実現し、平和条約を締結することにより日ソ関係を抜本的に改善することが両国国民にとり極めて重要であるという立場に基づき全力を挙げて交渉を行った。首脳会談において海部総理大臣より、領土問題の歴史的経緯を詳細に述べるとともに、歯舞群島及び色丹島は1956年の日ソ共同宣言で引き渡しが約束されており、領土問題の主軸は国後島及び択捉島の二島の主権の問題であるとして、両島に対する日本の主権の確認を正面から迫ったのに対し、ゴルバヨフ大統領は独自の歴史論を展開するにとどまり領土問題の解決への突破口を開くに至らなかった。

しかしながら、発表された共同声明においては、歯舞群島、色丹島とともに、国後島、択捉島を合わせた北方四島が平和条約において解決されるべき領土問題の対象であることが日ソ間の文書において初めて明確に確認され、また、平和条約の準備を完了させるための作業を加速化することが第一義的に重要であることも強調された。

さらに、北方四島に関連してソ連側より、四島のソ連住民との交流、日本国民による無査証での四島訪問、四島の兵力削減等の提案が行われ、日本側としては今後これらの問題について更に話し合うこととした。

91年6月には、東京で第8回平和条約作業グループが行われた。日ソ首脳会談の結果を踏まえ、日本側より、日ソ関係の真の正常化をできる限り早く達成し、日ソ関係の質的転換を図ることが必要であり、そのためには戦後未解決の平和条約の締結が必要であると主張したのに対し、ソ連側も共同声明第4項に指摘しているように、平和条約の締結作業の加速化が第一義的重要性を持っているとの共通の認識を示した。他方、日本側より、領土問題の解決に関しソ連側の政治的決断を引き続き求めたのに対し、ソ連側は、領土画定の問題に関しては、話し合いを継続する用意があると述べるにとどまった。また、この作業グループにおいては、4月の共同声明に明記された北方四島との交流の問題について日ソ間で正式な協議が開始された。

91年9月には、ソ連の対日政策において影響力を著しく拡大しつつあるロシア共和国よりハズブラートフ最高会議議長代行が訪日し、海部総理大臣、中山外務大臣等、政府要人との会談が行われた。これらの会談において、ハズブラートフ議長代行はエリツィン・ロシア共和国大統領から海部総理大臣に宛てた親書を転達するとともに、(あ)第二次世界大戦の戦勝国と戦敗国の区別を放棄し、(い)領土問題を法と正義に基づいて解決する、(う)エリツィン大統領が提案した5段階提案(90年1月)の実現期間を短縮するなどの考え方を明らかにした。このように領土問題の解決を先延しすることなく法と正義に基づき早期解決を目指すという立場は日本としても高く評価するところである。

(3) 経 済 関 係

90年の日ソ間の貿易は対ソ輸出がソ連の対日輸入代金決済遅延問題の影響もあり25億6,300万ドル(前年比16.8%減)と振るわなかったのに対して、対ソ輸入が33億5,100万ドル(同11.6%増)と伸びを示し、往復で59億1,400万ドル(同2.8%減)と89年の実績を若干下回ったものの引き続き近年の高い水準を維持した。ソ連側統計によれば、ソ連の対先進資本主義国貿易において日本はドイツ、イタリア、フィンランドに次いで第4位の地位を占めている。なお、貿易収支は1974年以来初めて7億9,000万ドルのソ連側の出超となった。

商品別に見ると、ソ連に対する輸出では日本の主力輸出品目である鉄鋼及び化学製品が大幅に落ち込んだ反面、電気機器、建設・鉱山用機械、自動車、食料品等の輸出の伸びが見られた。ソ連からの輸入については全般的な伸びを示しており、特に非鉄金属、魚介類、石油製品等の増加が目立ったが、従来より日本のソ輸入品目である木材、及び89年に大きな伸びを示した綿花は減少した。

なお、89年秋以降顕在化したソ連の対日輸入代金決済遅延問題については、91年6月末現在日本の大手15商社に対する遅延総額が約4億8,300万ドルに上り、日ソ貿易拡大の阻害要因のーつとなっている。

91年1~6月期の対ソ貿易は、輸出が10億6,146万ドル(前年同期比20.2%減)と全く振るわないのに対して、輸入が16億8,223万ドル(同16.9%増)と好調であるが、ソ連の対日輸入代金決済遅延問題に何ら解決の兆しが見られず、また、ソ連の国内経済が混乱し、同国において輸入抑制措置が講じられている現状において、91年に日ソ貿易の進展を期待するのは困難と見られる。

ソ連に対する直接投資については、87年1月に同国で合弁事業設立に関する大臣会議決定が施行されて以来、90年9月末現在、ソ連においてはサービス、漁業、木材加工等の分野を中心に34件の日ソ合弁企業が登録されている模様であるB

ソ連の経済改革に対する協力については、日本はソ連における民主化、自由化、市場経済への移行等、ペレストロイカの正しい方向性を支持するとの観点に立ち、89年11月に初めてソ連経済改革調査団を受け入れて以来、日本の専門家の派遣、ソ連の専門家の受入れ等、ソ連の市場経済移行に向けた努力に対して積極的な技術的支援を実施してきている。91年4月のゴルバチョフ大統領訪日の際にはソ連の市場経済へ移行のための改革に対する日本の技術的支援に関する協定を署名されたところである。政府としては今後ともこのような適切な協力を積極的に推進していく考えである。

日ソ間の経済関係の法的枠組みについては、ソ連の市場経済移行のための改革に対する日本の技術的支援に関する協定のほか、91年4月のゴルバチョフ大統領訪日の際に91年から95年までの期間における貿易支払協定、ソ連極東地方との消費物資等の交換に関する交換公文が署名されるとともに、展覧会及び見本市の相互開催に関する共同声明が発出された。さらに、航空分野については名古屋-モスクワ、新潟-イルクーツクの新路線開設に関する公文及び日本国指定航空企業によるソ連上空通過の大幅拡大に関する公文が交換された。

なお、90年末に生じたソ連の食料等の不足に関連して、日本は、同年12月、食料、医薬品の国際機関を通じた10億円に上る無償支援、民間による人道的援助に対する政府の協力及び日本輸出入銀行による1億ドルを限度とする食料等購入のための融資を柱とする人道的支援措置を決定した。

(4) 漁 業 関 係

91年の日ソ双方の200海里水域での相手国の漁獲を決めるいわゆる日ソ200海里交渉は、90年12月10日から東京で開催され、24日に妥結した。漁獲割当量は無償部分(双方)が18万2,000トン(90年と同じ)、有償部分(日本側のみ)が3万5,000トン(90年と同じ)となった。

91年の日本漁船におけるソ連系サケ・マスの漁獲に関するいわゆる日ソ・サケ・マス交渉は、ソ連が88年に出した日本の公海操業の全面停止を求めた声明を前提として、総漁獲量の大幅削減を引き続き主張し、総漁獲量は9,000トン(90年は1万1,000トン)となり、漁業協力費は28億3,500万円(90年は31億5,000万円)となった。

また、ゴルバチョフ大統領訪日の際には、漁業の分野における協力の発展に関する共同声明が発出され、今後の協力の安定的発展について意見の一致を見た。

(5) 科学技術交流

90年11月、東京において科学技術協力委員会が開催され、91年の協力計画として89年合意された8分野の協力を拡大、整理し、農林業、核融合、放射線医学、波動歯車、環境保全、地球科学、ライフサイエンス、海洋、宇宙の9分野で協力を行うことになった。また、91年4月には、地球規模の環境問題、地域的環境問題に共同で対応するため日ソ環境保護協定に署名するとともに、原子力発電所の安全性の分野での協力を中心とする日ソ原子力協定に署名し、今後専門家の交流、情報交換等により協力を進めていくこととなった。さらに、チェルノブイリ原子力発電所事故の被災地住民への健康上の影響を緩和し、特に、被曝線量の推定、甲状腺障害、白血病、情報管理等の分野で両国間で協力を行うための覚書が署名された。

(6) 文 化 交 流

90年9月には安倍晋太郎自民党元幹事長の訪ソ(90年1月)の際の合意に基づき、モスクワにおいて大規模な日本文化週間が開催された。また、12月、ソ連における日本語教育の実態調査のため、モスクワ、レニングラードに日本語調査団を派遣した。さらに91年1月、日本と極東との関係が今後重要になるとの認識に立ち、極東3都市に上記の日本語調査団を派遣するとともに、サハリンにおいて日本映画祭、写真展、講演会を実施した。

91年3月に行われた第2回日ソ文化交流委員会第2セッションにおいて、91年度から92年度までの文化交流実施計画が作成されたほか、ゴルバチョフ大統領訪日準備、日ソ間の文化交流一般に関し意見交換が行われた。

ゴルバチョフ大統領訪日の際に、文化交流実施計画発効のための交換公文、文化財保護の分野における交流及び協力に関する覚書が署名され、現代日本研究センター(モスクワに設置)に関する共同声明が発表された。

(7) 人 道 分野

ソ連側との交渉の結果、それまでソ連側が応じてこなかった択捉島への墓参につき合意が成立し、90年8、9月、1964年の北方墓参の開始以来初めて同島を含む北方四島すべてへの墓参が実現した。

ゴルバチョフ大統領訪日の際に、捕虜収容所に収容されていた者に関する協定が締結された。この協定は、いわゆるシベリア抑留問題との関連でこれまで政府が一貫してソ連政府に求めてきた抑留死亡者名簿及び埋葬地資料の提出、遺骨の引渡し、墓参等に係わる問題を処理するための枠組みを提供するものであり、同協定によりこれまで必ずしも順調に処理されてこなかったこれらの問題の解決の促進が期待されることとなった。

なお、この協定の締結後、ソ連側より38,647名分の抑留死亡者名簿等が提出された。

| (注) | このような満たされない需要について、90年末に公表されたIMFを始めとする4つの国際経済機関の報告書は2,500億ルーブルと推定。 |