第2章 湾岸危機と日本の外交

第1節 湾岸危機の発生と収束

1. イラクによるクウェイト侵攻

90年7月中旬以降、イラクとクウェイトの間で石油政策等をめぐり対立が激化した。イラクはその国家収入の大部分を石油収入に依存しており、債務の返済及びイラン・イラク紛争の戦後復興の財源を確保するため、石油価格の高値維持を重視していた。このような中で、7月に入り原油価格は従来の1バレル当たり18ドル程度から12ドル程度にまで下落した。イラクは、この価格下落はクウェイト及びアラブ首長国連邦が石油輸出国機構(OPEC)の国別生産枠を超えて原油を過剰に生産したことによって引き起こされたものであり、この結果イラク経済に甚大な悪影響が及んでいるとして、両国を非難した。特にクウェイトに対しては、イラン・イラク紛争にイラクが専念している隙をついてイラクの領土に軍事施設や石油施設を建設したと非難し、イラクのクウェイトに対する債務の帳消しを要求した。クウェイトはイラクの主張を根拠のないものとして反論した。

このようにして両国の対立が深まり、イラクは7月20日頃より軍部隊をクウェイトとの国境地帯に集結させるに至った。これに対し、エジプト、サウディ・アラビアがそれぞれ両国間の仲介を試み、31日にはサウディ・アラビアのジェッダでイラクとクウェイト両国間の会談が実現した。また、イラクは周辺諸国に対して武力は行使しないと明言していたとも言われる。しかし、8月2日未明、国境付近に集結していたイラク軍は突如クウェイト領内に侵攻した。イラクは、かいらい政権であるクウェイト暫定自由政府を擁立したが、8日には両国の統合を発表して事実上クウェイトを併合した。イラク軍はサウディ・アラビア国境に向けて南下するとともに、兵力をクウェイト侵攻時の約10万から逐次増強していき、サウディ・アラビアに侵攻する可能性も排除し得ない状況となった。

2. 国際社会の平和回復活動

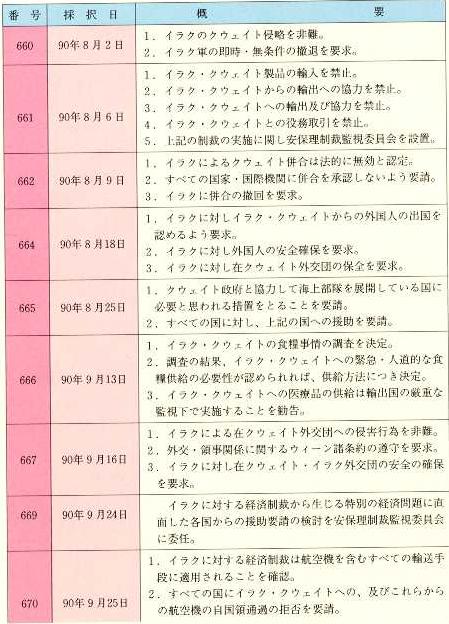

国際社会の基本秩序を無視したこのイラクの行動に対し、国連安全保障理事会は、侵攻当日の8月2日に、これを国際法違反と断定して非難し、イラク軍の即時かつ無条件の撤退を要請する決議660を採択した。イラクがこの決議を無視してクウェイトから撤退しない状況を前に国連安全保障理事会は、6日、加盟国に対イラク経済制裁を義務付ける決議661を採択し、9日、イラクによるクウェイト併合を無効とする決議662を採択した。

一方、8月10日に開催されたアラブ連盟首脳会議は、イラクを非難するとともに、アラブ諸国の軍隊派遣を求める決議を採択した。ただし、この決議には会議に出席した20か国のうち12か国は賛成したが、他の8か国は反対または態度を留保した。イラク周辺のアラブ諸国の中でイラクを支持したのはジョルダンだけであった。

他方、イラクによる直接的な脅威にさらされたサウディ・アラビアの要請を受け、米国や英国を始めとする西側諸国及びエジプトやモロッコ等のアラブ諸国は、サウディ・アラビアに陸軍及び空軍の部隊を派遣し、また、米国を始めとする西側諸国はペルシャ湾及びその近海に艦隊を派遣した。さらに、国連安全保障理事会は、8月25日、イラクの経済封鎖を徹底させるために出入港する船舶の臨検を含めて必要と認められる措置をとることを海上部隊を展開している国に要請する決議665を採択した。こうして、イラクに対しては、国連安保理決議に基づく経済制裁が全世界的規模で実施され、湾岸地域ではイラクに対する抑止と同時に、経済制裁の実効性の確保を目的として、28か国の陸、海、空軍兵力が展開する状況となり(注)、アラブ諸国からはエジプト、シリア、モロッコ、サウディ・アラビア等が兵力を出した。日本も輸送協力、物資協力、医療協力、資金協力から成る貢献策とともに、周辺諸国に対する経済協力や難民援助を行うことを決定した。

このような国際社会の対応にもかかわらず、イラクは国連安保理決議を受諾する意向を全く示さないのみならず、イラク国内及び自己の支配下に置いたクウェイトに滞在していた外国人の出国を禁止し、さらには、日本人を含む西側主要国の在留外国人の身柄を拘束して、「人間の楯」として軍事施設や石油施設等に移送するという人道にもとる行動に出た。

3. 平和的解決の模索

国際社会の基本的な態度は、イラクに対し経済制裁を課すことにより、イラクが自主的にクウェイトから撤退するよう促し、問題の平和的解決を図るというものであった。これに対しイラクは、国際社会の要求を無視し続け、クウェイト侵攻を正当化しようとする試みの一環として、この問題は中東和平問題と同時に解決されるべきであるとするいわゆるリンケージ論を唐突に主張し始めた。このような状況の中で米ソ両国は、9月10日のヘルシンキにおける米ソ首脳会談を始め種々の場で協議を行いつつ、国連安保理決議の完全な実施及び危機の平和的解決を目指すという一致した対応を見せた。

9月後半以降、ミッテラン・フランス大統領及びブッシュ米国大統領が国連演説において平和的解決のための提案を行い、ソ連のプリマコフ大統領特使がアラブ諸国や西側諸国を訪問し、アルジェリア、モロッコ等のアラブ諸国が問題の平和的解決を試みるなどの動きがあった。日本よりは8月に中山外務大臣が、10月に海部総理大臣が中東諸国をそれぞれ訪問し、問題の解決の方途について各国首脳と協議した。また、12月に小和田外務審議官がジュネーヴにおいてフセイン・イラク大統領の側近と接触するなどイラクに対する直接的な働き掛けを行った。イラクはミッテラン大統領の提案を積極的に評価し、プリマコフ・ソ連特使との会談に応じ、一部アラブ諸国との対話等を通じ、軍事衝突を避け、政治解決を模索する動きを見せたが、クウェイトからは撤退せず、国連安保理決議を拒否するという基本姿勢には何ら変化が見られなかった。

4. 国連安保理決議678の採択

以上のように、国際社会の努力にもかかわらず、イラクは姿勢を変えず、クウェイトの占領を続け、クウェイト国内を破壊し、人権を抑圧した。このような状況の下、11月に入り、米国が中心となって多国籍軍の増強を発表し、武力行使に関する国連安保理決議の採択に向けた外交努力が開始された。11月29日、国連安全保障理事会は、イラクが一連の安保理決議を91年1月15日までに履行しない場合には、多国籍軍を派遣している国連加盟国に対し、その履行を実現するために、武力行使を含む「あらゆる必要な手段」をとる権限を与えることを内容とする決議678を採択した。

場合によっては武力を行使することも止むを得ないという国際社会の意見を踏まえ、11月30日、ブッシュ大統領は、イラクに対し両国外相の相互訪問によって直接対話を行うことを提案し、イラクは12月1日に、この米国提案を受け入れる旨を発表した。また、12月7日にイラクは拘束していたすべての外国人の出国を許可することを決定した。

5. 国連安保理決議678の採択から多国籍軍の武力行使まで

91年1月9日、ジュネーヴにおいてベーカー米国国務長官とアジズ・イラク外相が6時間半に及ぶ会談を行ったが、イラクは国連安保理決議の履行につき全く柔軟性を示さず、議論は平行線のまま何らの具体的成果を挙げることもなく終了した。このほか、シャドリ・アルジェリア大統領がイラク等を訪問するなど、アラブ諸国も事態の平和的解決に向けて外交努力を行ったが、具体的成果を挙げることはできなかった。

この間日本も、フセイン・イラク大統領に対する海部総理大臣の親書の発出などによってイラクがクウェイトから撤退し、問題を平和的に解決すべき旨を繰り返し呼び掛けた。

国連安保理決議678が定めた撤退期限を目前にした1月13日、デ・クエヤル国連事務総長はバグダッドを訪問し、フセイン大統領に対する最後の説得を試みたが、フセイン大統領は撤退に一切言及せず、何ら進展は見られなかった。

6. 武力行使の開始

国連安保理決議678が定めた期限が到来したにもかかわらず、イラクが撤退の兆候を何ら示さなかったので、米国を始めとする多国籍軍側は、17日未明からイラクに対する航空攻撃を開始した。

これに対し、イラクは1月中旬以降、イスラエルやサウディ・アラビア東部及び中部にスカッド・ミサイルによる攻撃を行った。イラクのイスラエル攻撃は、問題をアラブ・イスラエル紛争に転化することをねらったものであった。これに対し、イスラエルは報復の権利を留保しつつも、反撃を自制することにより対処した。

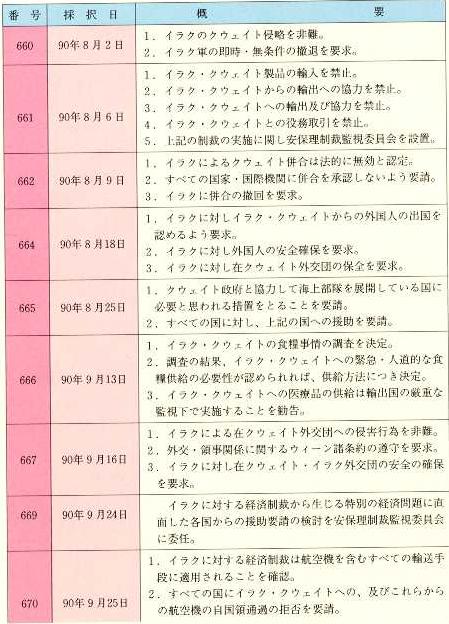

湾岸危機に関する国連安保理決議の概要

7. 地上戦開始から停戦まで

2月15日、イラク革命評議会はイラクとして初めて、クウェイトからの即時無条件撤退を求める国連安保理決議660及び撤退の問題に言及した声明を発表した。しかしながら、この声明はイラクのクウェイトからの撤退の態様に全く触れていないのみならず、イスラエルによる占領地域からの撤退を始めとする多くの条件をクウェイトからの撤退と結び付けており、国際社会に受け入れられるものでなかった。

2月18日、アジズ外相はソ連を訪問し、ゴルバチョフ大統領と会談を行った。この会談を踏まえ、22日にソ連は、イラクのクウェイトからの撤退に関する8項目から成る提案を発表した。

これに対し同日、ブッシュ大統領は、ソ連の努力を評価しつつも、地上戦を回避するためには米国東部時間23日正午までにイラクがクウェイトから即時かつ無条件に撤退を開始するべきであるとの基準を提示した。結局、イラクはこの要求にも応じず、23日に多国籍軍はイラク軍に対して大規模な地上作戦を開始した。

作戦は多国籍軍側の圧倒的優位のうちに進められ、イラク軍が大量に投降ないし敗走する中で、2月26日、フセイン大統領は同日中にクウェイトからの撤退を完了する旨の声明を発表した。27日、ブッシュ大統領は、米国東部時間28日午前0時(地上戦開始100時間後)を期してイラクに対する米軍及び多国籍軍の武力行使を停止する旨の声明を発表した。イラクは28日に至り、ようやく、アジズ外相発国連安保理議長宛書簡をもって12本の国連安保理決議の受入れを表明し、この書簡は同日、国連安保理議長により確認された。これをもって、多国籍軍の武力行使は停止され、事実上の停戦が成立した。その後、4月3日に国連安全保障理事会は恒久停戦に関する決議687を採択した。4月11日、国連安保理議長よりイラク国連大使に対し停戦宣言の書簡が手交され、国連安保理決議687に基づく停戦が正式に成立し、湾岸危機は収束を迎えた。

| (注) | 多国籍軍による武力行使の開始後に湾岸地域に兵力を派遣した韓国を含めると同地域に兵力を派遣したのは29か国。 |