第2節 わが国の外交課題

(1) わが国は近年、国際社会の安定と発展を求める世界の潮流の中で、世界第2位の経済大国にふさわしい役割を強化するために、「政府開発援助(ODA)の拡充」を中心に「平和のための協力」と「国際文化交流の強化」を合わせた3本の柱に立脚した「国際協力構想」を推進してきた。

わが国が「国際協力構想」を特に重視してきた背景には、国際社会の安定と繁栄のためにわが国がその経済力に見合った責任と役割を果たすことに対する期待が国の内外において年を追って高まってきているという事実と、国際紛争の解決のために軍事力を行使することを自ら放棄したわが国としては、経済・技術協力により開発途上国の発展を促すことや国際的な相互理解を促進することによって国際社会の不安定要因の除去に努めるとともに、国連の平和維持活動等に対する人的あるいは財政的な協力を通じて紛争地域の安定維持に努めることが、特に重要であるという認識があった。

(2) 「政府開発援助(ODA)の拡充」については、これまでの計画的拡充を通じて、89年には実績ベースで1兆2,358億円(89億6,500万ドル)となり、額の上で米国を追い抜き世界一の援助国となるに至った。しかし、わが国のODAは対GNP比では0.32%と、依然として開発援助委員会(DAC)加盟国の平均(0.33%)にやっと手の届くところに至ったばかりであり、対GNP比の一層の改善を期待する声が国の内外で高まっている。また、円借款のアンタイド化の努力も成果を挙げ、89年度には、アンタイド化の割合が80.5%(政府間の合意ベース)に達している。しかし、ODAに占める贈与の割合(贈与比率)は88年~89年の平均で43.3%にとどまっており、この面でも一層の改善を期待する声が強い。

また、わが国は開発途上国の多様なニーズに対応するため、新しい企画を随時行ってきており、中でもわが国が87年以来進めてきたサハラ以南のアフリカ諸国等に対するノン・プロジェクト無償資金協力は、国際的に高い評価をうけている。

(3) 「平和のための協力」の分野では、88年以来、アフガニスタン及びイラン・イラク問題に関する国連の平和維持活動に外務省員を派遣した実績があったが、さらに、89年11月にはナミビアの選挙監視団へ27名の要員を、また90年2月にはニカラグァの選挙監視団へ6名の要員を各々派遣した。

わが国は従来より、財政面での協力では、国連の平和維持活動への資金協力(89年度に8,600万ドル)、シナイ半島の停戦監視に係る経費の拠出(89年度に150万ドル)等を行ってきた。しかし、わが国の協力がとかく財政面に絞られがちであったことが、この分野でのわが国の努力が国際社会で十分に評価されない原因の一つであったといっても過言ではない。その意味で、上述の要員派遣は国際的な評価を受け、また、90年6月にわが国が「カンボディア問題に関する東京会議」を開催したことは、わが国の新しい動きとして注目された。

インドシナ難民を始めとする各地の難民問題に対する支援もこの関連で重要である。わが国は90年6月末までに6,698名のインドシナ難民を受け入れてきたが、89年6月のインドシナ難民国際会議では、向こう3年間にわたる1,000名のヴィエトナム難民の定住受け入れを表明した。また、近年のヴィエトナムからのボート・ピープルの流入急増に悩む香港やASESN諸国の負担軽減のために、わが国が国連難民高等弁務官(UNHCR)を通じて積極的な支援策を講じてきたことも、関係国の高い評価を受けるところとなった。

さらに、87年に正式に発足した国際緊急援助隊も、ソ連のアルメニア地震に関連した災害専門家チームの派遣(88年12月)やフィリピンのルソン島地震の際の医療、救助及び災害専門家チームの派遣(90年7月)等、これまでに、21か国に対し、延べ150名の派遣を行っている。

89年のアルシュ・サミット以来、国際政治の大きな課題として浮上してきたポーランド、ハンガリー等の東欧諸国に対する援助も、民主主義を定着させるというその目的に照らして、広い意味で「平和のための協力」の一環として位置づけて考えるべき問題である。政府は、90年の海部総理大臣の欧州訪問に際して、総額19億5,000万ドルに上るポーランド、ハンガリー両国支援策を表明し、また、90年4月に設立が合意された欧州復興開発銀行(EBRD)に対してわが国は、米国(10%)に次いで、英国、西独、フランス、イタリアと並ぶ約85%の出資を約した。そしてさらに、90年6月に開催されたG-24閣僚レヴェル会合においてわが国は、改革を進めるその他の東欧諸国に対する支援についても前向きに取り組むことを約束した。

民主主義と市場主義経済の導入に努めている東欧諸国に対する支援は、89年以来の欧州における歓迎すべき変化を定着させるために必要であり、その意味で、全世界的な意義を有する。しかし同時に、欧米諸国の関心がソ連、東欧に集中することによって、開発途上国に対する援助が削減されるのではないかとの不安を多くの開発途上国が抱いていることも事実である。90年のヒューストン・サミットの「経済宣言」において、「我々は、開発途上地域への我々のコミットメントが、改革を実行している中欧・東欧諸国への支援により弱められないことを改めて表明する」との言及が行われたのも、正にこのような不安に配慮してのことである。しかし、この点に関する開発途上国の不安は根強く、わが国としても特にこの点に配慮した政策をとっていくことが重要である。

90年8月に発生したイラクのクウェイト侵攻に際しては、国連憲章を乱暴に踏みにじり、侵略行為を行ったイラクに対する措置をとり、ペルシャ湾及びサウディ・アラビア等の湾岸諸国の平和と安定を確保するために、国連安保理が極めて迅速にイラクのクウェイトからの撤退要求、経済制裁、外国人保護等に関する決議を採択し、また、主要な欧米諸国のみならずアラブの国々、さらにはソ連を含む22か国が兵力を派遣した。こうした中で、新しい国際秩序の形成に大きな責任を有しているわが国としても、湾岸地域の平和と安定及び国際法秩序回復のための国際的努力に対し積極的に貢献していく必要があるとの観点から、総額10億ドルに上る輸送、物資供給、医療等の分野での協力措置をとるとともに、さらに今後の中東情勢の推移等を見守りつつ、10億ドルを限度として追加的に協力を行うこととした。また、この紛争の影響を受け深刻な経済的損失を被ったエジプト、トルコ、ジョルダンといった域内周辺諸国に対する総額20億ドル程度の経済的支援及びジョルダン等に流入した難民に対する2,200万ドル強の援助を行うことを決定した。

(4)「国際文化交流の強化」は、異なる文化の相互交流によって、国々の間の相互理解を深め、より豊かな文化の創造をもたらし、平和で安定した国際関係を築くことに貢献するものである。この分野では、89年9月に、わが国の講ずべき施策を具体的に打ち出した「国際文化交流行動計画」が策定された。また、わが国の国際文化交流の中核的機関である国際交流基金の事業予算が90年度には、135億3,000万円に拡大した(前年度比12.3%増)。

最近急激に高まりつつある対日関心に積極的に対応して、日本語の普及を図り、日本文化の紹介を行うことは、国際文化交流に求められている重要な役割である。そのような意味から、89年7月に「国際交流基金・日本語国際センター」が開設されたことは、特に重要である。

また、日本文化の紹介では、89年秋にベルギーを中心に3か月にわたり行われたユーロパリア日本祭は、165万人の入場者を数え、日欧の相互理解の推進に大きく貢献した。

他方、この面での交流は、双方通行であるべきであり、各国の多様な文化の対日紹介を図る意義も極めて大きいが、90年1月に開設された「国際交流基金・アセアン文化センター」は、このような文化の相互交流を促進するものとして今後の活動に対して強い期待が寄せられている。

さらにわが国が文化面で世界に貢献することの重要性については、最近強く認識されているところであり、人類共通の貴重な文化遺産の保存に対して協力を行うことが強く求められている。89年8月に国連教育科学文化機関(UNESCO、ユネスコ)に設けられた「文化遺産保存日本信託基金」は、このような要請に対する積極的な取組みとして高く評価されている。

このような国際文化交流の積極的展開を図る努力を更に強化することが望まれているが、その一環として、各界の有識者の間で知識や経験の交流を図る知的交流の拡充が注目されている。また、あらゆる分野で相互依存を深めつつある日米両国の間において知的交流を始めとする相互のコミュニケーションの改善を図ることは、重要な課題である。

(5) 近年、国際的に大きな問題となってきているもう一つの問題が、一国では解決できない人類共通の課題への対処である。いわゆる地球的規模の環境問題、麻薬問題、テロ対策、核・化学兵器等の拡散防止といった諸問題がそれであり、国際社会において、これらの問題に対処するための国際協力の緊要性が指摘されている。90年のヒューストン・サミットでも、89年のアルシュ・サミットに続き、こうした問題について総合的な対策を講じることの必要性につき意見の一致を見た。

さらに、科学技術の果たし得る役割がますます重視される中で、科学技術の面で先端をいっているわが国としても、88年に各種研究者招聘計画を拡充したほか、ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム、宇宙基地協力などの多数国間協力を行うとともに、米国を始め19か国との間で科学技術協力協定に基づく国際協力を推進している。今後はさらに、より開かれた研究体制を整備し、また、国際協力に積極的に参加すべく努力を傾注し、諸外国の期待に応えていく必要がある。

(6) 経済面では、わが国は、世界第2位の経済力を持ち、世界有数の黒字国、債権国であり、世界経済の繁栄や多角的自由貿易体制の維持、強化のため、その国際的地位にふさわしい貢献を積極的に行っていくことが必要である。また、このように、わが国が、国際経済体制の主要な担い手の一人としてあらゆる面でより大きな責任と役割を果たし、世界に貢献することこそが、世界経済から大きな利益を享受しているわが国の繁栄を中・長期的に確保する道でもある。

このような観点から、わが国としては、サミット、経済協力開発機構(OECD)などの場において他の先進国と共に世界経済のインフレなき持続的成長のための政策協調を推進するとともに、ガットを中心とする多角的自由貿易体制の維持、強化のため積極的に貢献していく必要がある。

ヒューストン・サミットにおいては、すべてのサミット参加国がインフレの抑制と対外不均衡の是正に引き続き取り組んでいくことが合意され、また、多角的自由貿易体制の維持、強化についても、あらゆる形態の保護主義を拒絶し、ウルグァイ・ラウンド交渉を90年末までに成功裡のうちに妥結させるという強い政治的意思が確認された。

多角的自由貿易体制が国際経済の構造的変化に効果的に対応できるか否かは、わが国の将来にとって死活的な重要性を有している問題である。したがって、わが国としては、確保すべきものは確保しつつも、負担すべきものは負担するという姿勢で、この交渉の妥結のためにあらゆる努力を傾注しているところである。

国内経済運営の面では、わが国は、内需主導型の経済運営を堅持するとともに、規制緩和を始めとする構造調整の推進や市場アクセスの一層の改善を含む総合的な輸入促進策の推進を通じて、「輸入大国」となるべく一層の努力を行っている。89年以来行ってきた日米構造問題協議においては、90年6月に、両国で貿易と国際収支の調整の上で障壁となっている構造問題の解決のために両国がそれぞれにとるべき措置を盛り込んだ最終報告を取りまとめた。

米国と日本という世界第1位と第2位の経済大国の間で、国内の経済構造政策にまで踏み込んだ話合いが行われたこと自体、経済外交史上、画期的なことであった。このような協議が行われたことは、日米間の相互依存関係の深化と国際経済の運営の上で日米両国が負っている責任と能力とを反映したものであり、構造調整の成果を日米双方において着実に根付かせることが肝要である。

このような構造調整は国内的に困難な過程と痛みを伴うこともあるが、今後とも、わが国が対外不均衡の是正と調和ある対外経済関係の形成のために積極的に努力していくことが重要である。

(7) わが国はこれまで、「先進民主主義諸国の一員」としての立場と、「アジア・太平洋地域の一国」としての立場の2つを踏まえて、外交を展開してきた。そしてそのいずれの立場から見ても重要であるのが日米関係である。

日米関係は近年、貿易・経済関係をめぐって困難さを増している。しかし、経済面に限らず、幅広い国際関係における緊密な日米協力関係が、日米双方にとってのみならず、アジア・太平洋地域の安定、ひいては世界の平和と繁栄のために重要なことは明らかである。89年以来、日米両国政府が日米間のグローバル・パートナーシップの重要性を強調しているのも、このような認識に立ったものである。

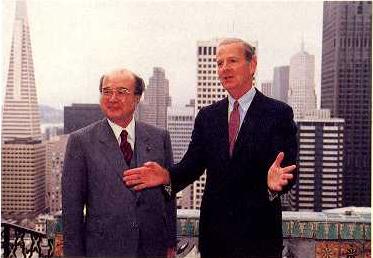

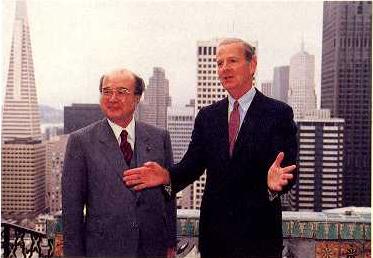

ベーカー米国務長官と会談する中山外務大臣(90年6月)

締結後30年目を迎えた日米安保条約は、今日もアジア・太平洋地域の平和と安定のための不可欠な枠組みとなっており、日米安保体制を通じて確保される米国の抑止力はわが国の安全保障の前提である。また、日米安保体制は専守防衛に徹し軍事大国にならないというわが国の基本的立場に国際的信頼性を与えている。

日米安保条約のこのような重要性は、東西関係の緊張緩和が進んでも変わらない。わが国が、節度ある防衛力の整備とともに、在日米軍経費の負担や技術交流を含めて、日米安保体制の円滑な運用に努めてきた理由もここにあり、これらの努力はこれからも重要である。

(8) 「先進民主主義諸国の一員」としてのわが国の立場との関連で、今後一層の努力が必要な分野が日欧関係である。東欧の変化、さらに92年に始まるEC統合を踏まえて、日欧間の協力関係を一層深めていくことが重要である。海部総理大臣が90年1月に欧州を訪問したのもこのような認識に立ったものである。また、90年5月には日本・EC閣僚会議が3年ぶりに開催され、また、7月には日本とEC議長国等との間の外相レヴェルでの政治協議も開催された。

欧州側からも89年9月にサッチャー英首相、90年7月にロカール仏首相が訪日し、日欧間の対話、協力の強化に合意した。今後さらに、日欧共通の関心事項である東欧への協力を始めとして、開発途上国への援助、カンボディア問題等の地域問題を含め、より広範な分野で協力関係を強化し、また、相互理解を促進する必要がある。

さらに日米欧3極が一層緊密に政治面においても協力していくことが重要となっている。既に、サミットやサミット7か国外相会合において閣僚レヴェルで政治問題についての協調が行われているが、新たに政務局長レヴェルでも政策対話が開始された。

東欧に対する経済協力についてわが国が単に資金的に協力するだけではなく、この問題に対するわが国の意見を西欧諸国等に伝えていくことが重要である。わが国は対東欧支援をより効果的なものとすべく、既にG-24各国と密接な協議を行ってきているが、これに加え、90年3月、4月にボンで開かれたCSCE東西経済会議において、東欧諸国に対するマクロ経済政策についての知的支援等につき、わが国が参加しているOECDの場で協議していくことが決定されたことは重要である。

(9) 「アジア・太平洋地域の一国」としての立場との関連で特筆すべきことは、90年5月の韓国の盧泰愚大統領夫妻の訪日と、4月末~5月初めに行われた海部総理大臣の南西アジア訪問である。虜泰愚大統領の訪日は、過去の問題について区切りをつけ、日韓新時代を構築する上で大きな成果を挙げた。また、海部総理大臣の南西アジア訪問は、これまでとかく東アジアに偏りがちであったわが国のアジア諸国との協力関係を、南西アジアまでを含めた幅の広いものとする上で意義があった。

わが国のアジア外交の一つの大きな基軸がASEAN諸国との関係であることは論をまたないが、そのためにもわが国とASEAN諸国との関係は今後ますます深めていかなくてはならない。わが国がカンボディア問題の解決のために積極的な外交を展開しているのも、東南アジアの不安定要因となっているこの問題を解決し、ASEAN諸国の一層の発展を確保することの重要性の認識に立ってのことである。

また、近代史の過程で先進国から技術や知識を学び発展を遂げてきたという経験を有するわが国としては、「アジア・太平洋地域の一国」ということの意味するところを、単にわが国が地理的にアジア・太平洋地域に存在するということにとどめず、わが国が、自らの経験に照らして、広く開発途上国との間で開発の重要性や開発に伴う困難に対する認識を共有しうる立場にあるという意味にまで含めて考えることが重要である。その意味で、中南米、中近東及びアフリカの国々に対する関係を「アジア・太平洋地域の一国」という立場の延長線上の問題としてとらえて考えることが重要である。したがって、わが国としては、世界一の援助供与国になったことに満足することなく、この面での努力を今後更に一層充実していかなければならない。また、わが国が、開発途上国からの製品の輸入、作物の輸入に努めていくことも、この見地から重要である。

(10) これからのわが国の外交を考える上でもう一つ重要な課題は、ソ連との関係である。わが国の外交の前提にあるものは、戦後から今日までの間にわが国が積み上げてきた幅広い国々との間の友好関係であるが、それだけに、隣国ソ連との間で平和条約が未締結のままであるという状態は、余りにも不自然であると言わざるを得ない。ましてソ連が、ゴルバチョフ大統領の指導の下に大きく変わろうとしているだけになおさらである。ソ連の今後については、前節でも述べたとおり、不明確な点が多い。しかし、ソ連が改革の成功のため先進民主主義諸国の協力を必要としていることは明らかであり、わが国としても経済改革の技術的支援のため既に2回にわたってソ連からの調査団を受け入れた。また、わが国はヒューストン・サミットにおいて、ソ連に対する効果的な支援の方法を見いだすために国際機関による調査を開始することに同意した。ペレストロイカがその目指す方向に進むことが、世界の平和と安定に役立つと考えられるからである。

しかし他方で、88年12月よりこれまでに5回開催された日ソ間の平和条約作業グループの場において示されたソ連政府の北方領土問題に対する姿勢には、未だ何らの変化も見られない。もっとも、最近ソ連国内で、この問題について、これまでのソ連では考えられなかったような弾力的な議論も行われるようになり、北方領土問題に対するソ連側の理解が、まだ十分でないものの、少しずつ進み始めたことがうかがわれる。

(11) ヒューストン・サミットにおいて、中国の改革・開放を促進するという見地から中国に対する第3次円借款を徐々に再開するというわが国の主張に対して、最後まで反対する国はなかった。各国首脳にそれぞれの思惑はあったにせよ、わが国がアジア・太平洋地域の問題に関して、自らの判断と責任において行動することを決定したことについては、各国もそれを尊重するという時代になったことを象徴的に示す出来事であった。しかしこのことについて、わが国が自らの判断の結果に対して国際的に責任を持たなければならない時代になったと言うこともできる。

経済の分野におけるわが国の責任と役割は極めて大きい。東欧諸国や中米諸国の経済再建のために、わが国の参加が不可欠と国際的に認識される時代である。経済上の困難がソ連や東欧の変化や超大国の軍縮を促し、また東欧やソ連に対する経済協力が国際政治の大きな課題となってきたことにも示されるように、経済の問題が国際政治に与える影響はこれからますます大きくなっていくと考えられる。

国際政治に対する的確な判断を行い、持てる経済力を国際社会の安定と繁栄のために活用していくことが、これからのわが国の外交上の大きな課題である。

そして、わが国の経済面での存在感が大きくなればなるほど、世界各地の平和と安定を確保するための国際的な努力に対して、憲法の範囲内で、人的な面での協力を含めて積極的な貢献を行っていくことが、ますます必要となっていくことは疑いをいれない。この新しい課題にいかに対処していくかが、これからの外交のもう一つの大きな課題である。