第1章 国際社会の変化とわが国の外交課題

戦後の国際関係において、アルシュ・サミットからヒューストン・サミットに至るこの1年間ほど、歴史的な変革を経験した時期はなかった。ポーランドの選挙での「連帯」の圧勝、ハンガリーでの国境の柵の撤去やハンガリー動乱の見直しに続き、89年9月にはハンガリーが東独国民の西独への出国を認め、ポーランドで東欧初の非共産党政権が誕生した。10月にはゴルバチョフ書記長がベルリンを訪問したが、その後、ホネカー東独書記長が辞任し、11月にベルリンの壁が崩壊した。そしてブルガリアとチェッコ・スロヴァキアで指導者が退陣に追い込まれ、12月にはルーマニアでチャウシェスク政権が打倒された。また、90年に入って3月には、ソ連が臨時人民代議員大会で共産党一党独裁を放棄した。さらに、東独から順次実施された一連の自由選挙によって、東欧諸国の民主化、市場経済体制への移行が加速された。

米ソ関係においても、マルタとワシントンにおける2回の首脳会談を経て、軍備管理・軍縮、地域紛争、人権、二国間関係及び地球環境、麻薬、テロ等の全地球的問題といった広範囲な分野にわたり、対話の拡大が一層進み、米ソ関係は新たな時代を迎えつつある。この結果、東西関係は戦後40余年にわたって続いてきたイデオロギー的な対立に変わって、対話と協調を基調とする関係の構築に向かって動き始めた。

しかしながら、このような変化は始まったばかりであり、未だ完全に定着している訳ではない。特に、このような変化をもたらした重要な要因であるゴルバチョフ大統領が、国内で多くの困難に直面しており、改革の前途には予断を許さないものがある。ソ連が依然として核を含む巨大な軍事力を有していることもあって、ソ連の国内情勢の不確実性は国際関係の将来についての見通しを不明確なものにしている一つの要因となっている。

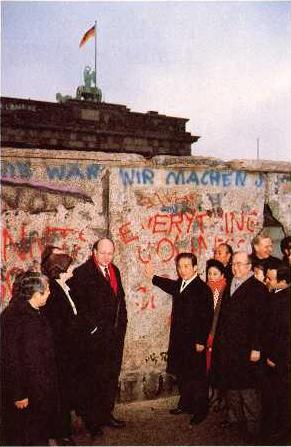

崩壊直後のベルリンの壁を視察する海部総理大臣と中山外務大臣(90年1月)

また、東西間におけるイデオロギーの対立は少なくなったとしても、東西関係の枠の外にある国家間の利害対立や、それに伴う地域紛争は依然として続いているし、新たな紛争が発生する可能性も減少していない。イラクのクウェイト侵攻はその典型である。

アジア・太平洋地域においても、近年における目覚ましい経済発展とは裏腹に、朝鮮半島における対立の構造は変化しておらず、カンボディア問題にも解決の見通しがたっていない。また、カシミールをめぐるインド・パキスタン間の紛争についても、拡大の危険性すら懸念される。そして、日ソ間における北方領土問題についても、ソ連政府の姿勢には大きな変化は未だ見られない。

アフリカや中南米においても、ナミビア問題やニカラグァ内戦の解決や民主化の進展という好ましい変化にもかかわらず、依然として深刻な累積債務問題や経済情勢の悪化に伴う国内の混乱が跡を断たない。

経済面に目を転じてみれば、戦後の自由世界における発展と繁栄を支えてきた自由貿易体制は、世界経済の構造的変化を背景に、大きな試練に直面しており、今やこれをいかにして維持していくかが喫緊の課題になっている。90年末に期限を迎えるウルグァイ・ラウンド交渉の成功が強く望まれる所以

このようにしてみると、欧州における東西関係や米ソ関係に見られる歓迎すべき歴史的な変化にもかかわらず、国際社会の将来は依然として不透明で、不安定さを内包していると言わざるを得ない。

それだけに、世界各地において民主主義と市場経済体制に移行する動きが見られ、東西関係においても対立に代わって対話と協調が基調となっていこうとしているこの機をとらえて、アジア・太平洋地域を含むグローバルな視点から、こうした前向きの動きを一層促進し、発展させていくことが必要である。

この歴史的な転換期に当たって、既に国際社会の安定と繁栄に大きな責任と役割を果たすに至っているわが国としては、その責任と役割を更に積極的に果たしていかなければならない。

第1節 戦後の国際秩序の構造的変化

1. 国際秩序の変化

(1)ソ連・欧州の変化

(イ)ソ 連

現在の国際情勢の急激な変化の背景には、長年にわたる世界の構造的な変化や動きの積み重ねがある。しかし何と言っても、近年の東西関係の変化を引き起こした直接的な要因はソ連であり、なかんずくゴルバチョフ大統領の指導力、その推進する国内改革(ペレストロイカとグラスノスチ)及び対外政策面におけるいわゆる「新思考」外交である。

ゴルバチョフ大統領がソ連の改革に乗り出した背景には、ソ連経済の著しい停滞と、それを引き起こした腐敗、官僚制度の硬直性、さらには膨大な軍事費の圧力からくる経済の歪み等の諸問題に対する反省があることはよく知られている。また、米国を中心とする西側諸国の結束した外交、防衛面での努力と、これら諸国の目覚ましい経済発展が、ソ連が改革に踏み切った背景にあるもう一つの大きな要因であることは言うまでもない。

ゴルバチョフ大統領の推進する改革は、情報公開の進展、憲法上の共産党の指導原理の放棄、議会の活性化、社会の民主化といった進展を見せ、また、このような変化自体が、東西関係をイデオロギーに基づく対立から解放することに大いに貢献した。しかし、ペレストロイカ、グラスノスチによる民主化、自由化は同時に、バルト3国の独立の動き、ロシア共和国を始めとするいくつかの共和国による主権宣言の動き、各地における民族対立の激化、共産党の分裂傾向、そして予算の不足等に対する軍の不満といった国内の不安定要因を顕在化させている。そして何よりも、ソ連は現在、深刻な経済困難に直面している。

ゴルバチョフ書記長は憲法改正により大統領に就任して、表面上は権力基盤を固めたが、その政権が抱える諸問題は正に容易なものではなく、このこと自体が、また、これからの国際情勢の見通しを立てることを難しくしている。

(口)東 欧

89年の劇的な変化の舞台となったのは東欧諸国であるが、ここで起きた変化の背景には、長年押さえられてきたソ連の支配に対する不満に加えて、共産党の支配の下における自由の抑圧と経済の停滞、そして、それらの結果として生じてきた先進民主主義諸国との生活水準の大きな格差といった問題に対する国民の不満の高まりがあったと言うことができる。なお、その変化を生み、伝播させる上で、テレビの果たした役割が大きかったことも見逃せない事実である。

さらに、ソ連における改革の動きや、ソ連がいわゆる「新思考」外交の下で、東欧諸国の内政に対して不干渉の姿勢をとったことが、東欧における改革の機運を促進した。

東欧諸国での民主化への動きについては、自由選挙の実施による民主的基盤を持つ政府の樹立等が進んでおり、もはや旧体制に後戻りすることはないと考えられるが、市場経済への移行については、より息の長い改革努力が必要とされる。とりわけ、経済体制の変革に向けての政策が財政・金融引締め等の緊縮政策を基本とせざるを得ず、その結果として失業や倒産の発生など国民の苦痛を強いることになることが必至であるだけに、新生の民主的基盤を持つ政府にとっても、経済改革は大きな困難を伴うものとなると考えられる。また、政治的にもこれまで抑えられてきた民族問題の顕在化がすでに見られ始めている。したがって、これらの国々の民主主義と市場経済の導入の努力を後戻りさせないためにこれらの国々を支援することは、単に欧州の安定のためのみならず、国際社会全体の安定と発展のために重要である。

89年のアルシュ・サミットでポーランド、ハンガリーに対する支援が決定されて以来、欧州復興開発銀行の設立、対東欧支援関係国会議(G-24)閣僚レヴェル会合における支援対象国拡大の決定及びヒューストン・サミットにおけるこの決定への支持等が行われたのは、このような認識に基づいたものである。また、わが国がこうした一連の支援措置に積極的に参加することとしてきたのも、そうすることが、先進民主主義国としてのわが国の国際社会に対する責任と役割を果たすことにつながると判断されたからである。

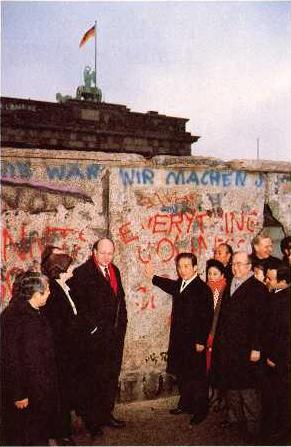

ヒューストン・サミットでの各国首脳(90年7月)

(ハ) ドイツの統一

89年の変化の中で生まれてきたもう一つの大きな変化が、東西両独の統一である。90年7月には両独の通貨・経済・社会同盟が発足し、10月3日に東独が西独に加入する形で統一が実現する運びとなった。

ドイツの統一は欧州さらには世界の政治経済情勢に大きな影響を与える問題であり、既に欧州では、ドイツ統一後の欧州のあり方について、統一ドイツの北大西洋条約機構(NATO)との関係、欧州共同体(EC)政治統合の強化、欧州安全保障・協力会議(CSCE)の強化といった問題を始めとする、様々な角度からの検討が開始されている。

NATOとの関係については、後述のとおり、90年7月のNATO首脳会議におけるワルシャワ条約加盟国に対する呼び掛けや、ドイツのソ連に対する様々な働き掛けもあって、ソ連は統一ドイツのNATO残留を原則として承認するに至った。

また、ドイツ統一に伴うもう一つの難しい問題であったドイツとポーランドの間の国境問題についても、ドイツ統一後に両国が将来にわたり国境の現状維持を約す条約を締結することで合意を見た。

(ニ)欧州における新しい国際関係の構築

東欧における民主化と駐留ソ連軍の撤退開始に伴い、ワルシャワ条約機構の軍事的機能は大幅に低下した。また、東欧諸国の自主性の高まりを背景に、政治的にもその意義は薄れつつある。さらには東欧諸国がECへの準加盟を希望し、ソ連のエネルギー資源等の東欧への供給を含めて経済相互援助会議(COMECON、コメコン)内の貿易が91年より国際価格で行われる見通しとなったこともあり、コメコンもその実体が大きく変わりつつある。

このような安全保障上の環境の変化に対処し、併せて統一ドイツのNATO残留をソ連が認め得る条件を整えるために、NATOはその役割と戦略の見直しを行った。90年7月のNATO首脳会議での宣言は、それに先立って示されたブッシュ大統領の提案に則して、NATOの政治的側面を強化する方針を明確にするとともに、NATO諸国とワルシャワ条約機構諸国との間の不可侵共同宣言を提案するなど、「新しい時代」に対応して、東側と「新たなパートナーシップ」を構築していくべきことを強調している。しかし同時に、この宣言は、核戦力と通常戦力の組合せによる抑止政策と欧州の平和と安定を維持するための米国の関与を確保することの必要性に言及しており、NATOの基本的戦略には変更がないことを示している。

このような安全保障面での新しい秩序を形成する動きの一環として、CSCEの強化についても種々の提案が行われている。CSCEが安全保障機構としてNATOの役割を代替するものではないという認識は、米国及び西欧諸国の間に定着している。しかし同時に、米国及びカナダからソ連、東欧、さらには欧州の中立国までをも含む全欧的なフォーラムとして、CSCEが今後、欧州の安定のために一定の役割を果たしうるとの見地からの議論が高まっており、CSCEは今後ある程度の制度化を含めて、強化されていくものと思われる。

欧州における新たな秩序の形成に向けたもう一つの大きな動きがECの政治統合への動きである。92年の市場統合への動きと並行して、ドイツ統一の流れを踏まえてECの政治統合を加速しようとする努力が、フランスを中心に行われている。今後は、政治・経済両面にわたって統合に向かうECが核となって、欧州自由貿易連合(EFTA)諸国及び東欧諸国をも引きつける形で、新たな欧州の秩序の構築に向けて重要な役割を果たしていくものと予想される。

(2)米ソ関係

以上のような欧州の変化と密接に絡む形で、米ソ関係もまた新たな展開を見せている。89年12月のマルタでの首脳会談を大きな転機として、米ソ関係は冷戦の発想を乗り越えて、対話と協調の精神の下に、新しい国際秩序を共に模索するという関係へと変わりつつある。90年5月のワシントンにおける首脳会談も、このような過程の一環であって、史上初の戦略核の大幅削減をもたらす戦略兵器削減交渉(START)の基本合意を始めとして多くの合意が達成された。また、地域紛争についても米ソがイニシアティヴを発揮し、協調して解決を図っていこうとする機運が高まっている。

(3)地域情勢

世界各地の情勢にも、ソ連・東欧の変化の影響がうかがえる。例えば、ソ連及び東欧諸国による共産党の一党独裁の放棄、複数政党の是認は、同様の体制をとっている他の地域の諸国に大きな波紋を投げ掛けた。また、ソ連及び東欧諸国は外交関係の多角化を図るとともに、友好国への軍事・経済援助の見直しを行っている。さらには、一層広い範囲の国々で、国民からの民主化要求が顕在化している。

地域紛争については、東西間のイデオロギーの対立に基づく紛争が鎮静化の方向にあり、また、上述のように、米ソ両国が地域紛争の解決のために協調的な行動をとる傾向も見られ、平和維持活動を始めとする国連の活動も極めて活発化している。国連の関与によるナミビアの独立や、ニカラグァ和平の背景にあった米ソ両国の動き、さらにはイラクのクウェイト侵攻に対する米ソ両国による共同非難や首脳会談の開催、国連安保理における対イラク制裁決議の採択等はその顕著な例である。しかしながら、宗教上の対立や民族問題、さらには歴史的な領土問題等に起因する地域紛争は依然として存在しており、新たな紛争が発生する可能性も減少していない。

(4)国際経済

国際経済の面においては、情報、通信技術の急速な発達に伴う各国間の相互依存関係の一層の深化やサミット等での主要国間の金融、貿易、マクロ政策面での協調に助けられ、日本、米国、欧州を中心に戦後最長の好景気が続いており、世界経済は引き続き順調に発展してきた。

しかし、このような発展の土台である自由貿易体制は、次の2つの面で今日大きな変化に直面している。1つは企業活動のグローバル化、サービス貿易の増加、対外直接投資の増大などに伴う貿易・投資構造の変化であり、もう1つは92年に向けたEC統合の進展、ソ連・東欧諸国の経済改革、DAES(注)の地位の向上など国際経済体制の構造的変化である。

一方、世界経済にとり懸念すべき課題も残っている。各国間に依然として大幅な対外不均衡が存続していることや、米国の包括貿易法のいわゆる「スーパー301条」に見られるような一方的措置をとる動き(ユニラテラリズム)や経済のブロック化につながりかねない地域主義(リージョナリズム)などに見られる保護主義の圧力が高まっていることは、関税及び貿易に関する一般協定(GATT、ガット)を中心とする多角的自由貿易体制に対する大きな挑戦となっている。また、国際通貨・金融システムに関しては、対外不均衡の調整と世界経済の安定的発展を図る上で主要国間の政策協調の一層の推進が求められている。

このような課題に取り組むに当たっては、各国が世界的な視野に立ちつつ、応分の貢献を果たすとともに、一層の国際的協調を図っていくことが重要である。具体的には、各国が協調して世界経済のインフレなき持続的成長を確保するための適切な政策運営を行い、対外不均衡の是正等の政策課題に取り組むとともに、保護主義を防遏

2.アジア・太平洋地域の動き

(1)近年におけるソ連の変化や89年以来の欧州の激しい変化はアジア・太平洋地域にも影響をもたらしている。中ソ関係の改善、モンゴルやカムラン湾からのソ連軍の撤退開始、韓ソ首脳会談、モンゴルの民主化といった変化は、ソ連の変化、東欧の変化と直接、間接に関連している。

しかし、冷戦の要因であったソ連の拡張主義の結果でもあるソ連の北方領土占拠は続いており、また、戦後の東西関係の影響を強く受けてきた朝鮮半島における南北対立は依然として続いている。また、東西関係とは直接関係はないものの、東南アジアの不安定要因となっているカンボディア問題も解決の見通しは立っていない。さらに、南西アジア地域ではカシミールをめぐるインド・パキスタンの紛争についても拡大の危険性すら懸念される。

さらに、アジア、極東におけるソ連軍の動向については、兵力の削減傾向は見られるものの、兵器体系の近代化は進んでおり、ソ連が核兵器を含めて膨大な軍事力を蓄積していることには変わりはない。

(2)アジアの社会主義諸国のソ連・東欧の変革に対する対応も多様であって、ソ連・東欧の変革のように一定の方向にまとまった動きとはなっていない。モンゴルでは民主化要求運動が急速に展開した結果、党指導部が交替し、複数政党制に移行し、90年7月の選挙においては小会議で野党が躍進した。しかし、他の国々では国内の引き締めを強める傾向が見られた。

中国の指導部は、改革・開放路線は不変としつつ、国内の安定維持を当面の重要課題として政治・思想教育を重視し、党と大衆の関係強化を強調している。外交面では、国家間の関係を律するものとして平和共存5原則を改めて確認し、開発途上国を中心に多角的な外交努力を積み重ねている。同時に、戒厳令の解除やデモ参加者の釈放など、西側世論に配慮したとも見られる動きも示している。

北朝鮮は、ソ連・東欧の変化に警戒心を高めていると言われ、また、韓ソ首脳会談によって孤立感をつのらせていると思われる。また、南北対話の呼び掛けや米軍兵士の遺体の返還といった動きも見られたが、その対外政策を大きく変化する兆しは未だ明確でない。

ヴィエトナム及びラオスは東欧情勢の変化に先立って経済開放化を中心とする改革路線を打ち出し、これを推進してきた。しかし現在のところ、両国とも政治面での改革の推進には慎重である。

(3)米国も巨大な財政赤字の中で、在日米軍を含む東アジア地域の米軍について段階的な再編成計画に着手した。米国が引き続き太平洋国家として前方展開戦略と域内国との安全保障取極を維持し、この地域の安定のために責任を果たしていくことには変わりはないとされている。しかし、そのプレゼンスを支えるために同盟国に負担の分かち合いを求める米国の姿勢は、今後ますます強まると思われる。

なお、米国政府は90年5月から、フィリピン政府との間で在比米軍基地の存続に関する交渉を開始した。在比米軍基地はアジア・太平洋地域の米軍の活動にとって極めて重要であり、その交渉の帰趨

(4)経済面を見ると、85年に太平洋貿易が大西洋貿易を抜いたことにも象徴されるように、アジア・太平洋地域のもの、サービス、資金の流れは、世界経済の成長にとって重要な要素になっている。89年におけるこの地域の開発途上国の実質成長率は5.1%と、世界平均の3.0%を引き続き大きく上回っており(注)、「21世紀はアジア・太平洋の時代」との言葉を裏付けている。この成長を支えてきたのはアジア新興工業国・地域(アジアNIEs)と呼ばれる韓国、香港、台湾、シンガポールや東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国といった域内諸国であって、これらの諸国・地域が市場原理に基づき直接投資を受け入れ、貿易拡大を図ってきたことがこの地域の速い成長に大きく貢献している。

また、米国の巨大で開かれた市場の存在、日本からの援助、直接投資及び技術移転は、これらの諸国の発展を助けてきた。

このような域内諸国の交流を更に加速し、発展を図るために、89年11月にアジア・太平洋経済協力(APEC)閣僚会議が発足した。90年7月にシンガポールで開かれた第2回会議では、APEC諸国は、より一層域内協力を推進し、また、拡大するとの決意を表明した。

|

Dynamic Asian Economies (アジアの経済的に躍進する国・地域)の略で、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ及びマレイシアを指す。 |

|

出所はIMF「World Economic Outlook 1990」 |