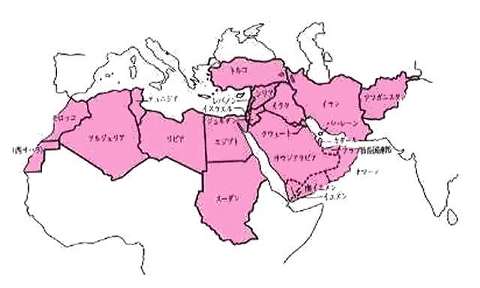

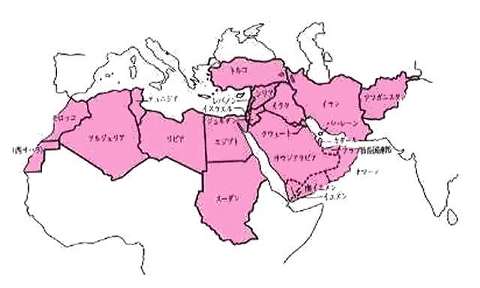

第6節 中近東

1. 地域情勢

中近東地域は,世界の主要な原油供給源として戦略的重要性を有している。特に我が国は,原油必要量の7割近くを同地域に依存しているのみ、ならず,貿易及び投資先としても中近東諸国と極めて密接なかかわりを持っている。しかし,この地域は,イラン・イラク紛争,中東和平問題,レバノン紛争,各種テロ問題等の政治問題の外,急激な経済発展により生じた経済・社会問題,石油価格の低下に伴う財政収入の減少等種々の問題を抱えている。こうした諸問題が域内の不安定要因となり,ひいては,国際社会全体に大きな影響を及ぼす可能性もあるので,その動向には不断の注意を要する。

イラン・イラク紛争及び中東和平問題については前述(第2章第1節2.)の通りであり,ここでは,その他の主要情勢を述べることとする。

(1) 臨時アラブ首脳会議

87年のアラブ諸国間外交で注目すべきは,11月初旬にアンマンで開催された臨時アラブ首脳会議(いわゆるアンマン・サミット)であった。同首脳会議は,前述(第2章第1節2.)の通り,イラン・イラク紛争の進展及びその湾岸諸国に与える脅威につき協議するために開催された。「理解と合意のサミット」と位置付けられた本会議には,フセイン・ジョルダン国王の精力的努力により,アラブ連盟加盟全21か国(含PLO,ただし,連盟加盟資格停止中のエジプトを除く)の代表が参加し,うち,15か国の元首が出席した。会議の最終宣言においては,イラン・イラク紛争と中東和平問題に触れた外,「アラブ連盟加盟国とエジプト(イスラエルとの和平のため,アラブ諸国と外交関係断絶の状況にある)との外交関係については,各国の主権行使の問題である」とされた。これを受け,多数の国がエジプトとの外交関係を再開し,88年3月までにシリア,アルジェリア,リビア,レバノンを除く全てのアラブ諸国がエジプトとの外交関係を再開した。

(2) エジプト,トルコにおける選挙,テユニジァにおける政権交替

また,87年には域内の大国であるエジプト及びトルコで各々大統領選挙及び総選挙が行われた。いずれも,現職が勝利を収め,安定した体制造りをさらに進めた。他方,チュニジアでは,同国独立以来30年にわたって君臨してきた大統領の交代が行われた。

(イ) エジプト

87年10月5日行われた国民投票において,ムバラク大統領は総投票中97%の支持を得て再選された(任期6年間)。

また,これに先立つ4月の人民議会選挙では,与党国民民主党が3分の2以上の多数を占めており,ムバラク政権は2期目の任期を迎え,安定した体制固めを行ったということができよう。

87年のエジプト内政の最大の課題は,膨大な財政赤字及び対外債務を抱え,いかに安定的経済政策を運営するかであった。5月にはIMFとの間でスタンド・バイ・クレジットの供与にかかわる取極を締結,その後,パリ・クラブにおいて債務繰り延べが合意された。これに平行して抜本的経済改革の一環として,為替レートの簡素化,公共料金の値上げ等の措置がとられた。エジプト政府は,今後共こうした経済改革を推進していくとしている。

(ロ) トルコ

トルコは87年4月にEC加盟申請手続きを正式に行ったが,この年はEC加盟実現に向け,トルコがその民主化路線を推進させた年ともいえよう。クーデターに伴い,82年以来追放されていた大物政治家の追放解除が9月には国民投票に付され,僅差で解除が決定された。追放解除の決定は,必ずしも政府の意に沿うものではなかったが,この解除を受け11月に行われた総選挙では,オザール首相率いる与党祖国党が全議席の5分の3を上回る多数を占め,政局運営の主導権を確保することに成功した。

経済面では,オザール政権の自由経済政策は高度成長をもたらす等一定の成果をあげたが,87年には選挙を控え多額の財政支出を行った結果,インフレが再燃,また累積債務が増大した。

(ハ) チュニジア

87年11月7日ベン・アリ首相は,チュニジア独立以来30年にわたって君臨してきたブルギバ大統領に代わって新大統領に就任した。これは,84歳のブルギバ大統領が健康上の理由で職務の遂行が不可能になったとして,憲法に基づき行われたものである。この政権移譲は,大きな混乱もなく行われ,国民一般も新大統領の就任を支持し,アラブ諸国の外,他の主要国も本交替を好意を持って受け止めている。

ベン・アリ新大統領は,就任後積極的な民主化政策を推進している。

(3) レバノン及びシリアをめぐる情勢

(イ) レバノン

レバノンでは,87年も依然として混沌とした情勢が続いた。イスラエルは,引き続きイスラエル・レバノン国境に接する安全保障地帯に兵力を維持した。他方,シリアは,治安維持のため87年2月より西ベイルートに進駐,兵力を拡大している。南部では,イランに近いシーア派イスラム原理主義の中心勢力であるヒズボラが勢力を増大させた。これに加え,一時イスラエルによってレバノンを追い出され,鳴りをひそめていたPLOのコマンドが,レバノンヘの復帰を進めており,難民キャンプを中心に勢力を伸長させている。

このような状況下,87年6月には,イスラム教スンニー派の政治的指導者であったカラミ首相が爆殺される事件が起こった。

また,こうした治安状況の悪化を背景に,外国人人質事件は依然解決せず,87年4月から88年7月にかけても米国人2名が新たに誘拐された。他方,仏・西独人を中心に解放も進み,同期間中,計13名が解放された。88年7月末現在,誘拐され,人質となっている外国人数の総計は,米国人を中心に16名と言われている。

(ロ) シリアをめぐる情勢86年10月,英国が,エル・アル航空機爆破未遂事件にシリアが関与したとして,シリアとの外交関係を断絶し,米国及びEC諸国は各々対シリア措置を発表した経緯があるが,87年に入り・英国を除く各国とシリアとの関係改善が見られた。

米国は7月に特使を派遣,9月には86年10月の事件以来不在だつた駐シリア大使が帰任,88年2月及び3月には,シュルツ国務長官が中東諸国歴訪の一環としてシリアを訪問した。

また,仏,西独,伊等EC諸国の政府要人のシリア訪問も活発化した。

(4) 北アフリカ情勢

北アフリカでは,アルジェリア,モロッコ,チュニジア,モーリタニア及びリピァの5か国間で結束を強めようといういわゆる大マグレブ構想に関連した以下の動きが見られた。

リビアは,国際テロ問題,チャド紛争等で孤立を深めていたが,隣国との関係改善に乗り出し,87年6月にカダフィ大佐がアルジェリアを訪問,その他にも両国間で閣僚レベルでの往来が活発化した。また,リビアとチュニジアの間では,85年8月リビアがチュニジア人労働者を国外追放したことを契機に,同年9月テユニジァはリビアとの外交・領事関係を断絶したが,その後,両国は関係修復の協議を続け,87年10月に至り領事関係が再開され,12月には外交関係も再開された。

また,西サハラをめぐり積年の対立関係にあるアルジェリアとモロッコの間でも,一定の関係改善が進んだ。87年5月には,4年振りにシャドリ・アルジェリア大統領とハッサン・モロッコ国王の間で首脳会談が行われたほか,その後,要人往来も行われ,88年5月には12年ぶりに両国外交関係が再開された。

6月にはアルジェにて初めてのマグレブ5か国元首によるマグレブ首脳会談が開催された。

(5) イラン・イラク紛争をめぐる各国情勢

(イ) 湾岸諸国の対応

87年においては,イラン・イラク紛争の長期化及び湾岸情勢の緊張増大を背景として,サウディ・アラピァをはじめとする湾岸諸国は,紛争の湾岸への波及拡大を強く危倶するとともに,イランとの関係で緊張が続いた。7月末発生したイラン巡礼団騒擾事件は,かかる緊張の象徴的-中近東-

事件であった。メッカにおいて,サウディ側の制止にかかわらず政治デモ行進を行ったと言われるイラン人巡礼団とサウディ側警備隊が衝突し,400人以上の犠牲者を出したこの事件を契機として,イラン・サウディ・アラビア関係は極めて悪化,88年4月にはサウディがイランとの外交関係を断絶するに至った。

また,クウェイトの石油積出し港等がミサイル攻撃にさらされた結果,湾岸諸国は,イランの脅威増大の危機感を深めた。前述の臨時アラブ首脳会議では,アラブ連盟は,初めて対イラク支持,対イラン名指し非難の最終声明を発出し,従来なるべくイラン,イラク双方と等距離を保とうとしていた湾岸諸国は,対イラン強硬姿勢に転換した。

しかし,88年7月18日にイランが即時停戦を求める安保理決議598を受諾し,8月20日より停戦が発効したため湾岸の緊張も徐々に緩和へと向かいつつあり,湾岸諸国はこのような状況の変化を一様に歓迎している。

(ロ) イランの情勢

現イスラム共和体制は,最高指導者ホメイニ師が強力な指導力を発揮して国政を掌握しているため大きな動揺もなく推移しているが,87年より,国内において,経済運営をめぐる政策論争が顕著となっている。これは,経済活動への政府の介入の度合をめぐる問題であり,富の公正な分配を重視し政府による統制強化を主張する「改革派」と,イスラム法によって保証された民間の私有財産権の不可侵性及び自由な経済活動を尊重し,政府の介入を極力排除することを主張する「保守派」との間の政策の違いである。87年6月には,革命後の体制固めに重要な政治的役割を担ってきたイスラム共和党が,内部におけるこのような意見対立を理由にその活動を停止し,また,88年2月には,ホメイニ師の指示により経済政策上の懸案をめぐる意見対立を中長期的に調整し,最終的な判断を下す機関として「特別評議会」が設置された。なお,88年4月に行われた第3期国会選挙においては,「改革派」が国民の支持を集め,「保守派」よりも多数の議席を獲得しており,国民の多数は「改革派」支持の傾向にあると言われる。

対外的には,イランと湾岸アラブ諸国との関係が緊張したのみならず,一部の西側諸国,特に米,英,仏との関係が悪化した。ペルシャ湾におげる軍事的緊張の高まりを背景に,87年10月及び88年4月には,一時的ながらも米国とイランの間で軍事衝突が起こった。また,米国は87年10月には,イランの湾岸における第三国船舶攻撃等を理由に,対イラン輸入全面禁止,輸出制限措置を発表した。英国とは,在英イラン領事館員の逮捕,続いて在イラン英外交官の拉致事件を発端に,外交関係が緊張し,双方が相互に外交官の国外退去を求め,両国の外交関係は縮小した。仏とは,在仏イラン大使館員が仏当局よりテロ事件関与の嫌疑をかけられたことを契機に,両国外交関係が87年7月に断絶されるに至った。

しかし,88年春以降,イランは国際社会における孤立化脱却を図るため,西側諸国との関係改善に力を入れ始め,6月仏と外交関係を再開,7月にはカナダとの間で関係正常化について合意が成立した。また,7月に英国とも,相互の大使館への補償問題の決着がついた。

(ハ) イラクの情勢

イラクは,87年を通じイラン側の大攻勢が予想される軍事的・心理的圧迫下にあったが,88年に入り,2月末の相互都市攻撃を契機に次々に被占領地を奪還,逆に軍事的優位に立ち,8月20日の停戦日を迎えた。

経済面では,86年の原油価格低落と戦費の重圧による深刻な外貨事情はその後も改善されず,対外債務増大による苦しい経済運営を強いられている。もっとも,同国経済にとり最も重要な要因である石油事情が,確認埋蔵量,輸出能力・量・収入ともに87年~88年前半を通じ前年比増大しており,経済復興への明るい材料もある。

内政面では,フセイン大統領は,87年2月から国内立て直しを本格的に開始し,(あ)頻繁な閣僚更迭と側近登用により,国政全般に対する大統領の掌握力を一段と強化するとともに,(い)大統領府の直接指導下に,経済活性化と生産性向上のため,省庁・公社・公団の統廃合,民営化推進,労働法改正,能率給導入等の競争原理や採算主義導入による経済・行政改革を進めている。

外交面では対アラブ諸国関係は,概して緊密であり,エジプトとも87年11月正式に復交した。しかし,対シリア関係は,アラブ諸国の仲介の下で改善が試みられてきたが,イラン・イラク紛争終結後再び悪化の兆しを示している。対米関係は,87年5月のイラク機による米艦「スターク号」誤爆事件はあったが,イラク側の迅速な謝罪により大きな問題とはならず,経済協力関係も拡大傾向にあり順調に推移している。

また,対ソ関係も,最大の武器供与国として基本的に緊密な関係を維持している。

(ニ) サウディ・アラビアの情勢

ファハド政権下のコンセンサスを重んじる伝統的政治体制に基づき,安定基調で推移した。州知事人事等を通じ第3世代の若手王族の起用があったが,全体として,テクノクラートと王族のバランスを保ちつつも,能力重視の人事配置が維持されている。

イラン人巡礼団騒擾事件は内政面でも大きな衝撃を与え,政府は巡礼時の安全確保に配慮するとともに,イランを含むイスラム諸国からの巡礼者数の削減及び示威行為の絶対禁止を決定し,騒擾事件の再発防止のための措置を打ち出した。

国際石油市況の緩和基調が続く状況下,国内経済は景気底打ちの兆しが見られるものの,全般的には86年に引き続き景気は停滞した。このような経済情勢を反映して,政府は民生関係,国防への配慮を示しつつも,引き続き緊縮財政をとる一方,財政史上初めて約80億ドルを限度とする赤字国債発行決定に踏み切るとともに,関税引上げを実施し増収確保に努めるなどの財政運営を行った。

外交面では・イラン・イラク紛争の湾岸への波及防止が最大の課題であり,同紛争の早期終結のため幅広い外交努力を傾注した。88年に入り,GCC議長国としての資格ながらも,ソ連,中国との間で特使交換を行う一方,中国から地対地中距離ミサイルを購入するなど,外交関係のない中ソ両国との関係で新たなアプローチがあり,注目を集めた。また87年11月には78年より外交関係を断絶していたエジプトと復交し,同国との協力関係が前進した。

2. 我が国との関係

(1) 我が国は,従来より国際政治・経済に占める中近東諸国の重要性,我が国との間に存在する相互依存関係等にかんがみ,中近東諸国との友好協力関係の強化を積極的に進めてきた。87年においては,この友好協力関係を一層幅広いものとすべく,イラン・イラク紛争の早期平和的解決に向けての環境造りを継続するとともに,中東和平の推進を支援した。こうした我が国の平和に向けての外交努力及び具体的貢献については,第2章第1節2.地域問題の関連部分において述べた通りである。

(2) 人物往来の面では,我が国からは倉成外務大臣が87年6月にモロッコ及びイランを,また9月にはイラク及びジョルダンを訪問し,イラン・イラク紛争,中束和平問題等中東情勢並びに二国間関係につき意見交換を行った。また,11月にはバグダッドにおいて第5回日本・イラク合同委員会が,また,カイロにおいて第5回日本・エジプト合同委員会が開催され,夫々中東情勢及び二国間の友好協力関係進展の方途につき,意見交換が行われた。

さらに,宇野外務大臣は竹下内閣の「世界に貢献する日本」の三本柱の一つである「平和に対する協力」との考えの下に,88年6月22日から27日まで,中東紛争直接当事国たるシリア,ジョルダン,エジプト,イスラエルを訪問した。中東和平問題について話し合うことを目的としたこの種の歴訪は日本の外相として初めてであり,また,日本の閣僚として初のイスラエル訪問であった。

各国要人の訪日としては,アルジェリアからは87年4月にナピ・エネルギー・化学・石油化学工業大臣が来日し,日本・アルジェリア合同委員会が開催された。

トルコからは87年4月にハレフォール外相が,また6月にギライ公共事業相が来日し,両国関係の進展に寄与した。

ジョルダンからは・87年12月にマスリ外相・88年4月にはハッサン皇太子が公賓として来日,中東和平問題及び二国間関係進展の方途につき意見交換を行った。

また,87年10月にはアフリカ大陸中最大の面積を有するスーダンからマハディ首相が訪日した。同国から首相が訪日したのはこれが初めてであり,87年は日本・スーダン関係に新たな一ぺ一ジを開く年となった。

湾岸諸国との交流では・87年4月サウデイ・アラビアより最有力王族の一人であるナーイフ内務大臣が訪日した。サウディ・アラビア現職閣僚である有力王族の訪日は,71年のファイサル国王訪日以来であり,今回の訪日により両国首脳間の意思疎通のパイプが一層強化された。

また,87年石油輸出国に転じ,経済面での重要性を増しつつある北イエメンから10月イリや一二副首相兼外務大臣が訪日した。

(3) 我が国は,中近東諸国の工業化を含む経済・技術協力を促進している。また,文化交流を通じ相互理解の増進に努めており,87年には中近東青年招聘計画が創設され,エジプト,トルコ,スーダン,アルジェリア,モロッコ及びバハレーンから計20名の青年が来日した。また,88年1月にはアラブ首長国連邦において日本週間が開催された。

(4) 87年の我が国の中近東諸国との貿易は,輸出が98億ドル,輸入が207億ドルで,我が国の入超は109億ドルとなった。対前年比では輸出が8%減,輸入は10%増であり,我が国の入超額は33%増加した。

我が国のサウディ・アラビアとの貿易は・輸出が32億ドル・輸入が73億ドルであり,81年以降減少傾向にあった両国間の貿易量は6年ぶりに増加に転じた。対イラン貿易は,輸出が10億ドル,輸入が15億ドルと対前年比僅かながらではあるが増加した一方,対イラク貿易は輸出3億ドルで対前年比68%減,輸入6億ドルで同29%減であり,大幅に縮小した。

トルコとの貿易は輸出が5億7千万ドルで前年比16%減,輸入は1億9千万ドルで前年比80%の大幅増となった。イスラエルとの貿易は輸出が3億5千万ドルで前年比26%増,輸入が4億8千万ドルで前年比49%増を記録した。

我が国のエネルギー供給に関して湾岸諸国への依存度は引き続き大きく,我が国原油総輸入の56.8%がアラブ首長国連邦,サゥディ・アラビア等湾岸諸国からのものであり,イラン,イラクを合わせると全体の67.3%を湾岸地域に依存している。