開発協力トピックス 03

アフリカで進む官民連携

■ 第5回アフリカ開発会議(TICAD V)が契機

近年成長著しいアフリカは、国際社会の期待と関心を集め、将来の世界の成長センターとして存在感を増しています。日本企業の多くもアフリカの目覚ましい経済成長をビジネスチャンスととらえ、「拡大する10億人市場」であるアフリカに注目しています。

2012年8月、日本政府は、翌年に控えたTICAD(ティカッド) Vに先駆け、日本企業のアフリカ進出支援とアフリカにおける官民連携のあり方を議論するため、日本の主要企業の経営者と関係省庁および政府機関の代表から構成される「TICAD V推進官民連携協議会」を立ち上げました。議論を重ね、2013年5月、アフリカ側と日本側でそれぞれが取り組むべき措置が「提言」としてまとめられました。アフリカ側は、自由で安全な投資環境の整備、日本政府が取り組むべきは、そうしたアフリカ側の努力を補い、日本企業のアフリカ進出を促す、アフリカとの貿易・投資促進のためのビジネス環境整備支援(政策・制度改善、インフラ整備、人材育成など)です。この提言は、TICAD Vで発表された日本の支援策に反映されています。

アフリカ諸国は、日本企業のアフリカ進出を雇用創出や技術移転につながるものとして歓迎しており、日本との貿易・投資の拡大に強い期待を寄せています。

アフリカ側の期待と民間企業の進出意欲をつなぎ、アフリカの成長をより確固たるものにしていくには、こうした官民連携が一層重要になってきます。とりわけ、日本政府によるODAが、日本企業のアフリカ進出を後押しするために活用されることが求められています。

■ 官民連携の具体例

では、どのような官民連携が行われているのでしょうか。具体的な事例を見ていきます。

1.日本企業の技術力をアフリカの開発課題のために活用する

日本の技術力を取り入れた製品の中には、長年の開発課題を解決できるものがあります。そのためには、まず現地の人たちにそれらの製品の良いところを知ってもらい、現地の生活水準の向上に確実に役立つことを実感してもらうことが重要です。こうした観点から、製品の普及や事業化の支援をODAにより行っています。

取組の例として、味の素がガーナで展開している、乳幼児の栄養補給のためのアミノ酸補助食品「ココプラス」があります。ガーナでは、乳幼児の栄養状態が悪く5歳未満児の死亡率が高いのですが、伝統的に離乳食に使われているココ(発酵トウモロコシのお粥)に混ぜるための栄養サプリメントを味の素が地元の大学などと協力して開発したものです。JICAは、事業化に関する市場調査、ビジネスモデル開発などを支援しています。また、アフリカにとって保健分野の大きな課題であるマラリア対策(マラリアはハマダラカが媒介します)について、住友化学が開発した防虫効果を持つ蚊帳(かや)「オリセット®・ネット」の生産・普及を日本政府は国際機関と協力して支援しています。さらに、パナソニックの開発した「ソーラー・ランタン(太陽電池で発電した電気を蓄電し夜間に明かりをともす)」は途上国無電化地域の生活照明として、住民を健康被害から守る(途上国農村部で調理や照明に燃料として使われる薪(まき)や動物の糞(ふん)、灯油の煙などの室内汚染による死亡率はマラリアや結核以上といわれています)ほか、普及が進んでいる携帯電話などの小型機器の充電用電源としても活用できます。そして、南アフリカの鉱山廃水による貯水池の汚染に対しては、東レの開発した逆浸透膜技術を活用して廃水に含まれる有害物質を除去し、地域住民43万人に安全な飲料水を供給できるようになりました。ケニア無電化地域の小中学校へのソーラー・ランタン設置と南アフリカの逆浸透膜技術による廃水浄化については、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて支援を行っています。

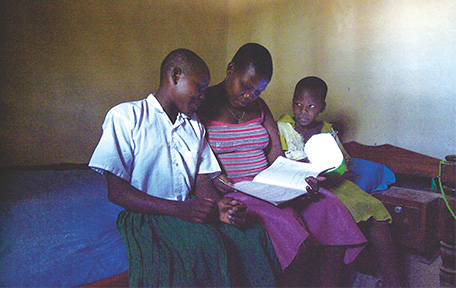

「ソーラー・ランタン」(右側の子どもが抱えている)により、タンザニアの無電化地域の生活が大きく改善した

2.官民が協力して現地産業人材の訓練に取り組む

トヨタは早い段階から南アフリカにおいて現地従業員のレベル向上のために企業内研修制度を立ち上げて、組立生産ラインで従事する現地従業員の実務研修を行ってきました(同社はこの研修施設を「トヨタ・アカデミー」と称しています)。近年、このように民間企業が独自の研修事業を行うことで、現地での産業人材育成を側面的に支援している例があります。たとえば、コマツは、2012年から、セネガルのJICA職業訓練事業において、重機操作の教官を訓練し、セネガルのみならず、周辺の仏語圏アフリカ諸国からの研修生の技術修得に貢献しています。また、トヨタも、ケニアの「トヨタ・アカデミー」の一部スペースを利用し、JICAと連携して、自動車整備のみならず、建設機械、農業機械などの技術者訓練を行う現地産業人材の育成事業に協力する予定です。

このような事例も念頭に、日本政府は、TICAD Vにおいて、アフリカに「TICAD産業人材育成センター」を10か所設置するという公約を発表しました。「TICAD産業人材育成センター」は、現地進出の日本企業が必要とする人材を育成し、また現地で有望視されている産業が必要とする現地人材の育成を行うものです。また、同時に、同センターの運営に際しては、機材や専門家人材の日本企業からの提供も積極的に受けていく考えです。

また、TICAD Vでは、政府は「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ : 安倍イニシアティブ※」を打ち出しました。同イニシアティブは、民間企業の関心に基づき、アフリカの優秀な若手人材1,000名を日本に招待し、留学および企業でのインターンを経験させるものです。これらの人材が将来的に日本企業のアフリカ進出に役立つことを期待しています。

3.民間企業が狙う広域市場に対し、インフラ・制度整備等を通じて企業の活動を支援

アフリカを今後成長が望める消費市場としてとらえている企業が増えています。このため、政府としては、こうした企業が重視する広域市場に対して、港湾、道路インフラの整備や制度面での支援を行うことで、物流網を整備し、物流コストの低下に寄与していく方針です。

代表的な例として、東アフリカの玄関口であるモンバサ港を起点に、ウガンダのカンパラや南スーダンのジュバなど、内陸にまでつながる北部回廊を中心とする広域物流網を整備する計画が挙げられます。また、現在そのような物流の拠点となるモンバサ周辺地域においてマスタープラン策定作業を行っているところです。TICAD Vでは、このマスタープラン策定計画を含め、「戦略的マスタープラン」を10か所策定することを公約しており、今後企業側の関心を踏まえながら、策定プロセスを具体化していきます。

4.日本の総理大臣や大使からアフリカの首脳に投資環境改善を働きかけ

ODAによる日本製品の長所のPR、インフラ整備や人材育成支援による官民連携に加え、日本の総理大臣や現地の日本大使からアフリカ首脳に直接、アフリカ側の投資環境改善に向けた働きかけを行っています。TICAD Vでは、安倍総理大臣自らアフリカの首脳に自由で安全な投資環境の整備を呼びかけたことをはじめ、アフリカ各国の要人に対して随時、同様の働きかけを行っています。また、現地の日本大使も、進出している日本企業と大使館、JICA等をメンバーにした拡大ODAタスクフォース(「現地ODAタスクフォース」の用語解説参照)などを通じて届けられた現地企業の要望を直接相手国の政府要人に伝え、改善に向けた働きかけを行っています。

※ African Business Education Initiative for the Youth:ABE Initiative