開発協力トピックス

アフリカ開発の現状とTICAD Vへの課題

近年、アフリカの年平均経済成長率は5%を超え、資源価格の高騰等を背景に貿易はこの10年間で約4倍に拡大しています。今や「希望と機会の大陸」として国際社会の注目を集め、アジアに次ぐ経済フロンティアとしてその存在感を増しています。一方、アフリカは依然として紛争、貧困、飢餓、経済格差等克服すべき多くの課題も抱えています。アフリカは、豊富な天然資源や人口ボーナス(生産年齢人口が子どもや老人の人口に比べ相対的に多い人口構成が、経済成長にプラスに作用すること)といった強みを活かし、国際社会の支援を受けながら、現下の経済成長を維持しつつ、女性や貧困層等の社会的弱者を含むすべての人々が利益を享受できるような経済・社会の実現や、干ばつ等の自然の脅威や経済・社会的変動に耐えうる強靱(きょうじん)性の向上を目指しています。

アフリカが取り組んでいる課題の一つにインフラ開発があります。アフリカ経済は資源価格高騰の恩恵が大きい反面、世界経済の動向に左右されやすい側面があります。このため、強固で持続可能な成長に向けて産業の多角化を推進する必要があり、その基盤整備となるインフラ開発の重要性が増しています。アフリカ主導による「アフリカ・インフラ開発プログラム(PIDA)(注1)」は、運輸、エネルギー、水資源、情報通信技術(ICT)の4分野で51件総額680億ドル(2012年~2020年)の投資プロジェクトを計画しています。今後は、官民連携の下で、これらの投資プロジェクトを商業ベースで実施できるような創意工夫が、日本を含むドナー(援助国)側とアフリカ側双方の課題となっています。

農業・食料安全保障も重要な課題の一つです。アフリカの農業セクターは多くの雇用を担っており、特に小農や女性に配慮した農業・農村開発は貧困削減にも貢献します。また、アフリカは1980年代以降、食料純輸入地域であり、度重なる干ばつや世界的な食料価格高騰による危機に瀕し、食料安全保障の観点からも食料の大幅な増産が課題です。現在、アフリカ主導による農業投資の優先的な実施を目的とした「包括的アフリカ農業開発プログラム(CAADP)(注2)」で、各国は農業生産性の年率6%増と国家予算の10%を農業関連投資に充てることを目標に政策が進められています。さらに、気候変動もアフリカの農業と密接に関係する深刻な問題であり、アフリカの気候変動への適応(たとえば、干ばつに強い作物の品種改良や灌漑(かんがい)施設の整備など)のための支援も課題です。

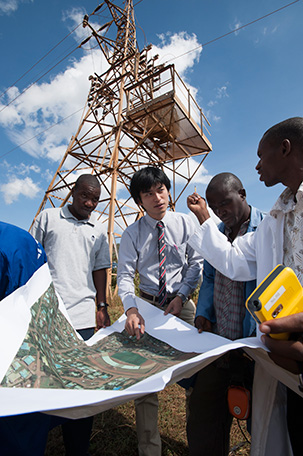

ルワンダの地下の電線を探査する作業員と日本人専門家(写真:今村健志朗/JICA)

保健分野においては、HIV/エイズの蔓延(まんえん)防止で一定の成果を上げていますが、妊産婦および乳幼児の死亡率低減等の母子保健分野ではさらなる取組が必要です。また、2015年までのミレニアム開発目標(MDGs)の達成が極めて困難となっている国々を含めたアフリカ全体のMDGs達成の加速化に向けた包括的な取組も必要です。

強固で持続可能な経済成長や、MDGsの達成に向けた包摂(ほうせつ)的で強靱な社会づくりの前提となる平和と安定の達成のために、南北スーダン問題、ソマリア沖の海賊問題、サヘル地域(主に西アフリカのサハラ砂漠南端部周辺)での諸問題等に対してアフリカ側はアフリカ連合(AU)や地域機関を通じて主体的に取り組んでおり、国際社会も平和の定着に向けたこうしたアフリカ側の努力を後押しすることが必要です。

国際社会によるアフリカへの支援枠組みには、様々なものがある中で、その主要な取組であるアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド))は、日本主導で始めたアフリカ開発をテーマとする政策フォーラムです。1993年に第1回TICADを東京で開催して以来、アフリカ諸国の「オーナーシップ(自助努力)」と日本を含む国際社会の「パートナーシップ」を重視しつつ、アフリカ開発の取組を推進してきました。TICADは、日本が国連、世界銀行、国連開発計画(UNDP)、およびアフリカ連合委員会(AUC)と共に開催し、多数の国際機関、地域機関、市民社会、アジア地域のドナー等も参加する「国際フォーラム」であり、日本の対アフリカ支援表明の場にとどまらず、アジアの開発経験をアフリカと共有する場、また、アフリカの開発パートナーとの連携強化の場としても機能してきました。TICADプロセス20周年を迎える2013年の6月には、横浜で第5回アフリカ開発会議(TICAD V)を開催します。

2008年に横浜で開催されたTICAD IVは、アフリカから国家元首・首脳級41名を含む51か国の参加者のほか、ドナー諸国・国際機関の参加者も含め計3,000名以上が参加し、日本が開催する最大規模の国際会議になりました。TICAD IVでアフリカ開発の方向性を示す「横浜行動計画」が採択され、日本の対アフリカ支援策を発表しました。主な公約として、(1)2012年までに日本の対アフリカODAを18億ドルに倍増すること、(2)2012年までに日本の対アフリカ投資を34億ドルに倍増すること等を掲げ、これまで着実に取り組んでいます。

TICAD IVの後、「横浜行動計画」の実施状況の概観・評価、ハイレベルの政策提言を行うためのフォローアップメカニズムとしてTICAD閣僚級フォローアップ会合が設けられました。この会合は2009年から毎年アフリカで開催されており、アフリカ側からは日本を含むドナー側の説明責任(アカウンタビリティー)向上のモデルとして高く評価されています。

2012年5月にモロッコで開催されたフォローアップ会合では、TICAD Vに向けた課題として、(1)現下のアフリカの経済成長と課題、(2)MDGsの達成と2015年以降のポストMDGsの課題、(3)平和の定着とグッドガバナンス(良い統治)、(4)気候変動について議論しました。これらの課題は、前述したアフリカの開発課題に呼応しており、TICAD Vの成功に向け、日本を含むドナー側とアフリカ側の双方が協働していくべきものです。これらの課題の解決には、ドナー側の支援だけでなく、オーナーシップを掲げるアフリカ側の自主的な取組を強化することが重要です。

TICAD Vでは、官民連携を通じた民間セクターの関与の促進が重要になります。2012年8月、TICAD Vに向けて、対アフリカ貿易・投資を後押しするための官民連携のあり方を検討するため、外務大臣と経団連副会長を共同議長とする日本の主要企業の経営者と関係省庁および政府機関の代表から成る「TICAD V推進官民連携協議会」を立ち上げました。同協議会では、日本企業のアフリカでのビジネスを促進するために日本政府やアフリカ各国が講ずべき措置等について議論し、具体的な提言を行う予定です。

2013年6月のTICAD Vでは、アフリカにおける強固で持続可能な経済成長、MDGs達成に向けた包摂的で強靱な社会づくり、平和と安定の実現に向けて、アフリカ側の「オーナーシップ」と日本を含む開発パートナーの「パートナーシップ」の強化に役立つような取組を推進していきます。TICAD Vを通じて日本とアフリカとの関係は、より一層強いものになり、双方にメリットがある「WIN-WIN」の関係へと発展していくことが期待できます。

ネリカ米を栽培する農場にて談笑するウガンダの農民と青年海外協力隊員(写真:佐藤浩治/JICA)

注1 : アフリカ・インフラ開発プログラム PIDA:Programme for Infrastructure Development in Africa

注2 : 包括的アフリカ農業開発プログラム CAADP:Comprehensive Africa Agriculture Development Programme