資料編3,4,5章 > 第3章 > 第3節 > 2 > [2]国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations)

[2]国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations)

1.設立及び日本の協力開始の時期・経緯・目的

設立の経緯及び目的

FAOは、1943年に開催された連合国食糧農業会議で、食料・農業に関する恒久的機関として設置が決定された。1945年10月16日に、FAO設立の根拠となる、FAO憲章署名のため及びFAO第1回総会開催のための連合国代表会議が開催され、連合国34か国の署名によりFAO憲章が発効した。

FAOは人類の栄養及び生活水準の向上、食料及び農産物の生産、流通及び農村住民の生活条件の改善により、拡大する世界経済への寄与を通じて、世界の食料安全保障を達成し、人類を飢餓から解放することを目的として活動している。2006年4月現在で189か国及びECが加盟している(なお、ここでいう「農業」は、林業、水産業を含み、以下、特別に断りがない場合は同様)。

主な機能

(1)国際的な検討の場の提供(総会、国際会議の開催等)

(2)国際条約等の執行機関(国際植物防疫条約、食糧農業植物遺伝資源に関する国際条約等)

(3)世界の食料・農林水産物に関する調査分析及び情報の収集・伝達

(各種統計資料、世界農業白書、世界食料情報・早期警報システム(GIEWS)等)

(4)開発途上国に対する技術助言、技術協力(フィールド・プロジェクトの実施等)

2.事業の仕組み

概 要

FAOの活動の財源は、加盟国の義務的分担金により賄われる通常予算と、各加盟国の任意拠出金及びUNDP資金等による信託基金からなる。このうち、通常予算は主として職員の給与、会議の開催、食料・農業に関する調査分析、情報の収集・伝達、各国政府に対する助言、フィールド事業の管理・支援等に向けられ、信託基金は、主にフィールドレベルの技術協力等に利用されている(一部のフィールド事業は通常予算によっても実施される(3. 主要な事業参照))。

意思決定

FAOの最高意思決定機関は、各加盟国の代表により構成され、2年に1度開催される総会である。総会会期以外の期間においては、総会で選出された49か国の理事国で構成される理事会が、その執行機関として総会に代わって活動するほか、総会に付託する必要のない事項についての決定などを行う仕組みとなっている。

通常予算はFAO事務局長の提案に基づき、2年を1期とする事業年度ごとに総会で決定される。また、信託基金で行われるフィールド事業等については、FAO事務局が個別の案件を提案し、事業ごとに援助国側の判断により拠出が決定される。

事業運営

通常予算については、定められた項目別に事務局が事業を実施する。事業運営及び実施状況については、技術的問題に対処するために設置された8つの常設委員会(計画、財政、憲章、農業、林業、水産、商品問題及び世界食料安全保障)で審議され、理事会、総会に報告がなされる。

一方、信託基金については、FAO事務局が作成した事業計画案について援助国とFAO事務局の間で約束文書を取り交わした上で実施に移される。事業開始後は、事業の進行状況について定期的に援助国に報告されるとともに、FAO事務局との調整の場が適宜もたれる。また、事業終了時には評価ミッションが送られ、その成果につき確認と報告がなされる。

3.最近の活動内容

活動概要

FAOの機能を大きく分けると、[1]食料・農業に関する国際的な検討の場の提供、[2]国際条約等の執行機関、[3]世界の農林水産物に関する調査分析及び情報の収集・伝達、[4]開発途上国に対する技術助言、技術協力の3点であり食料・農業に関する広範な活動を展開している。

主要な事業

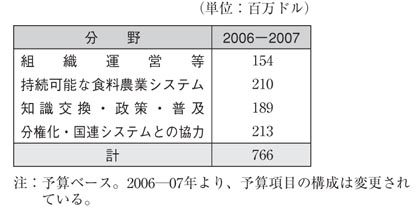

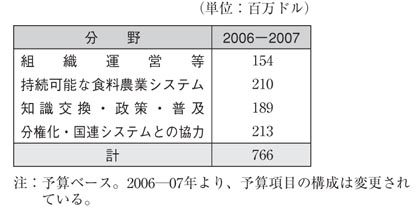

2006―07年の通常予算によるFAO事業予算計画の分野別内訳は、組織運営等経費が154百万ドル(通常予算総額の20%、以下同)、農業・林業・水産業に関連する具体的な取組を通じた「持続可能な食料農業システム」に関連する経費が210百万ドル(27%)、統計情報の提供、広報活動の実施等を通じた「知識交換・政策・普及」に関連する経費が189百万ドル(25%)、国連機関との連携、現場組織による取組、技術協力事業の実施等を通じた「分権化・国連システムとの協力」に関連する経費が213百万ドル(28%)となっている。

持続可能な食料農業システムに関する活動のうち、農業分野の主な取組としては、国際植物防疫条約(IPPC)事務局運営、FAO/WHO合同食品規格計画(Codex委員会)運営、越境性動物疾病(鳥インフルエンザ等)対策等にかかる事業が挙げられる。また、林業分野については、森林資源及び林産物の評価・モニタリング・報告業務、林業知識情報センター等の事業が、水産分野については、「責任のある漁業のための行動規範」の実施、水産資源の保存・管理・モニタリング業務、養殖のための保全・管理・モニタリング、水産業の統計情報の提供等の事業が挙げられる。

FAO事業予算計画(通常予算)の分野別内訳

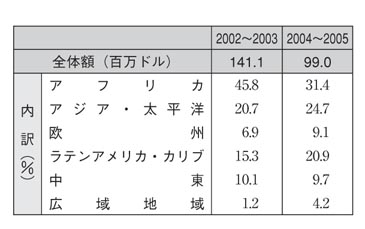

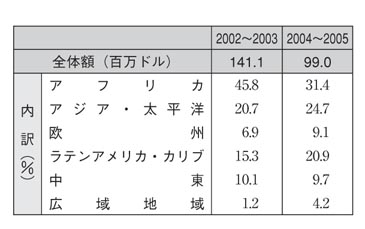

技術協力計画(TCP)の地域別実績

FAOでは、上記の通り開発途上国に対し直接技術協力等を行っており、その大部分は外部資金により行われているが、通常の予算の中でも、開発途上国の要請に迅速かつ柔軟な対応を図るため、技術協力計画(TCP)として、比較的短期、小規模のフィールド事業を行っている。TCPは2006―07年事業予算計画(通常予算)では約104百万ドルの予算となっている。

4.日本との関係

加盟及び日本の位置

日本は、1951年11月の第6回総会において加盟が承認された。日本は食料・農業問題を積極的に取り組むべき地球規模の課題の1つととらえ、FAOの各種事業・活動に積極的に協力・貢献してきており、資金面においても米国に次ぐ第2位の分担金を負担している。また、アジア太平洋地域における数少ない先進国であることからも、FAOにおける日本の役割は極めて大きなものとなっている。

さらに、日本は、1954~61年及び1965年以降現在まで理事国を務めているのに加え、2005年11月に開催された第130回理事会における選挙により財政委員会のメンバーに選出されている。

事務局における邦人職員

FAOには、2005年末現在で約3,200人の職員が働いている。そのうち、邦人職員数は2005年末現在で38人(専門職以上)であり、FAO本部の水産局長(ADG)として野村一郎氏が2000年4月より、事務局長官房戦略企画部長(D2)として遠藤保雄氏が2006年11月より活躍している。

財政負担

2006―07年の通常予算の総額は約7億6,570万ドルとなっている。ちなみに2005年の日本の分担額は、約3,322万ドル及び約3,421万ユーロ(2004年より通貨別支払となっている)(分担率19.858%)となっている。

また、日本は、1980年以来、FAOが行うフィールド事業等を支援するため、任意の資金拠出を行ってきている。2005年(平成17年度)には、アジアにおける鳥インフルエンザ拡大防止緊急総合対策(10.8百万ドル)のほか、アジア地域における食品安全・動植物検疫関連支援事業、持続可能な開発に関する世界サミットフォローアップ事業、アジア持続可能な森林経営モニタリング・評価・報告強化事業、アジア地域の農業分野における復興支援事業(津波復興)等のフィールド事業の実施、並びに準専門家の派遣のために、総額約23.6百万ドルを拠出した。2006年(平成18年度)には、途上国の生産能力向上等のため南南協力促進事業のための拠出も行う予定である。

5.より詳細な情報

書籍等

FAOでは、世界の食料情勢の報告として「世界食料農業白書」などを発行している。また、食料、農業、林業、水産業及び栄養に関する統計については、印刷物以外にFAOのホームページでも情報提供されている。

ホームページ

URL:http://www.fao.org

次頁

次頁