資料編3,4,5章 > 第3章 > 第3節 > 2 > [16]国際農業研究協議グループ(CGIAR:Consultative Group on International Agricultural Research)

[16]国際農業研究協議グループ(CGIAR:Consultative Group on International Agricultural Research)

1.設立及び日本の協力開始の時期・経緯・目的

開始時期

1971年1月、ワシントンにおいて、世界銀行、FAO及びUNDPを発起機関とし、先進16か国、地域開発銀行、開発途上国農業研究支援に実績を有する民間財団等が参加し、CGIARが設立された。日本は、1977年度より協力を開始し、予算を計上している(なお、その以前には、1970年度から1975年度までは国際稲研究所拠出金として計上、1976年度は国際稲研究所及び国際半乾燥熱帯地作物研究所拠出金として計上した経緯がある)。

経緯・目的

CGIARは、1971年の発足以来、国際農林水産研究に対する長期的かつ組織的支援を通じて、開発途上国における食糧増産、農林水産業の持続可能な生産性改善により住民の福祉向上を図ることを目的としており、現在、傘下に世界各地に所在する15の国際農業研究センターを擁す。

2.事業の仕組み

概 要

(1) CGIAR傘下研究センターの研究・普及活動は、開発途上国の食糧作物の約75%(穀物、豆類、イモ類、家畜等)を対象とし、最新の科学研究技術による開発途上国の多様な土地・生態に適した品種改良や病虫害管理等の技術開発を実施している。また、農業の基盤である土地(土壌)、水(灌漑等)のほか、森林資源(熱帯林)や水産資源等の天然資源の適切な管理・保全を行うため、「環境に優しい」農林水産技術の研究開発を行い開発途上国における持続可能な農業の確立を指向している。

(2) 国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT、在メキシコ)及び国際稲研究所(IRRI、在フィリピン)は、それぞれ高収穫品種の小麦と米の開発に成功し、両センターにより開発された品種は、今日開発途上国の穀物用の土地の2分の1以上の土地において育成されている。CGIAR傘下のセンターにより改良された新品種の導入により、米、小麦だけで5億人分以上の食糧に相当する成果である年間約6千万トンの増産をみた。「緑の革命」として開発途上国農業に新たな可能性を開いたこの技術革新は、1970年~80年代を通じ、開発途上国における飢餓追放、栄養不良改善に多大な成果をあげた。IRRI開発によるIR8(「奇跡の米」といわれる短矩多収量品種)の導入は、アジアで飢餓に苦しんでいたインド、パキスタンの農業事情を食糧自給が達成できるまでに改善した。さらにその成果は他のアジア開発途上国全域に波及し、1984年、インドネシアは米の自給を達成した。また、CIMMYTが開発した小麦の近代品種により、メキシコ、コロンビア、チリ等のラテン・アメリカ諸国における農業は食糧自給を達成しうるまでに改善されて、食糧生産量は倍増した。

(3) 上記2センターの成果に伴い、各地域の特殊性や流通穀物等に配慮した国際農業研究センターが世界各地に設立されるに至った。その主たる成果は、例えば、国際熱帯農業研究所(IITA、在ナイジェリア)が開発したメイズ(とうもろこし)は、200種に及ぶ主要病虫害抵抗品種であり、世界41か国に普及した。同研究所と国際熱帯農業研究センター(CIAT、在コロンビア)の共同開発による60種におよぶキャッサバの品種は、耐病性や冷害、乾燥地適性を有するものとして、広くアフリカ及びラテン・アメリカ諸国に普及している。また、国際馬鈴薯センター(CIP、在ペルー)により開発された61種の新種の芋は21か国に普及し、国際半乾燥地農業研究センター(ICRISAT、在インド)により開発されたミレット(きび、あわの一種)は、インド1国だけでも全作付け面積の3分の1に当たる350万へクタールに普及している。

(4) CGIAR傘下の各センターは、植物遺伝資源の収集とその保全の分野でも多大な貢献をしている。その主たる成果を挙げれば次のとおり。

3,000種以上の食糧作物、肥料、牧草等有用植物遺伝資源からなる50万点以上の植物遺伝資源を、失われつつある貴重な植物種の保全、開発途上国の作物等の品種改良、育種等に活用。また先進国、途上国を問わず、これら遺伝資源を各国の遺伝子研究のため利用。さらにCGIARは、国際植物遺伝資源研究所(IPGRI、在イタリア)を中心に、これら遺伝資源の保存、利用等に関する地球規模のネットワークを作ろうと努力している。これは生物多様性の保全という観点からも重要な活動である。

(5) 1987年以来、CGIARは、従来の地球規模の人口問題に伴う農業分野の食糧増産を中心とした研究に加え、地球規模の砂漠化、森林破壊、土壌劣化、気候変動等の環境要因を重視し、持続可能な農業生産のための天然資源の管理と保全等をも研究の重点目標に置くに至った。かかる観点から、同機関は新たにマンデートを拡大し、林業、水産、灌漑等の分野を取り込むと共に、既存のセンターの環境関連業務を強化している。特に、地球規模の環境問題への貢献のため、熱帯林の保全のための国際研究体制強化の声の高まりに呼応して、1989年以来林業分野のマンデート拡大に取り組み、1991年には、国際アグロフォレストリー研究センター(ICRAF、在ケニア)を傘下に編入し、農耕地に樹木を植えながら農作物を作るアグロフォレストリー(農林複合生産システム)研究を通じて、土地の持続的利用と森林保全に資する研究を強化したほか、1992年には、新たに国際森林・林業研究センター(CIFOR、在インドネシア)を設立、熱帯林保全研究に取り組む体制を整備した。

審査・決定プロセス

CGIARの意思決定は、従来は統括委員会、財務委員会、技術諮問委員会等における協議を経た後、年央年次会合において実施されてきたが、2001年の年次会合では効率的な意思決定プロセスを構築するため年央会合を廃止し、メンバー国・機関から選出された理事により構成される執行理事会を設立することを決定し、2002年より実施している。

決定後の案件実施の仕組み

CGIARの会合における決定は、議長により発表され、メンバー及び傘下の15の国際農業研究センターにより実行される。

3.最近の活動内容

概 要

貧困削減への一層の貢献のため、農業研究を通じた貧困層の福祉向上を図るべく機構改革を2001年の年次会合において決定し、2002年より実施している。

地域別実績

CGIARは、2004年に、その事業の47%をサブサハラ・アフリカにおいて行っている。次いで、アジア(32%)、ラテン・アメリカ及びカリブ(13%)、西アジア及び北アフリカ(9%)となっている。

主要な事業

CGIARの事業の分野別の内訳は、持続可能な生産に関するものが33%、各国農業研究システム強化に関するものが21%、品種改善に関するものが16%、農業政策に関するものが17%、生物多様性保護に関するものが13%を占めている。

4.日本との関係

意思決定機構における日本の位置づけ

日本は現在、14の国際農業研究センターに理事を擁し、理事会、SC(科学理事会)、CGIAR全体会合等、各過程での審議及び決定プロセスに積極的に参加しており、また日本の専門家、研究者が多くのセンターで活躍している。また、日本における各種協議会、セミナー、シンポジウムの開催等、日本はCGIARに対するプレゼンスを高めるとともにその運営に積極的に協力している。さらに日本は、CGIARと共同で開発途上国における作物品種改良の最新技術や臨床実験、営農技術等各種の研究を推進しているのみならず、CGIAR傘下の各センターが有する育種の素材となる遺伝資源(これらは、日本が開発途上国食糧・農業援助を行う上で基礎となるもの)を利用しうる等の利益も享受している。

邦人職員

CGIARの邦人研究員は33人で、全体の0.4%(2004年現在)である。

日本の財政負担

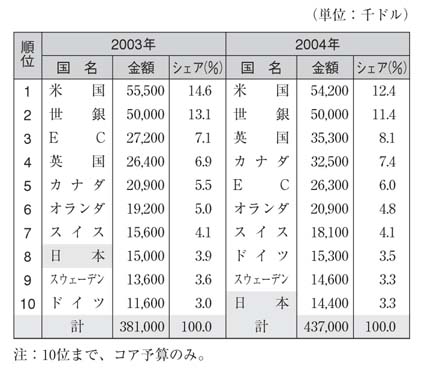

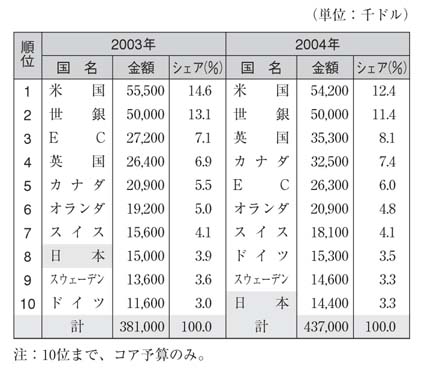

日本からは積極的に資金援助を行っている。CGIARに対する拠出は、2004年度は13億8,708万円、2005年度は11億円を拠出した。全拠出金に占める2004年度の日本の拠出の割合は約3.3%(第10位)である。

主要拠出国・機関一覧(但し経常的プロジェクトのみ)

5.より詳細な情報

ホームページ

http://www.cgiar.org/

次頁

次頁