資料編 > 第3章 > 第3節 > 2 > [19]国際通貨基金(IMF:International Monetary Fund)

[19]国際通貨基金(IMF:International Monetary Fund)

1.設立及び日本の協力開始の時期・経緯・目的

開始時期

IMFは、1944年7月米国ブレトン・ウッズにおいて開催された連合国通貨金融会議において調印されたIMF協定に基づき、1946年3月に設立された。日本は1952年に加盟している。

経緯・目的

IMFの目的は協定第1条に規定されており、加盟国が通貨に関して協力し、為替相場の安定を促進することにより国際金融秩序を維持し、また為替制限を撤廃することによって世界貿易の拡大をはかり、もって経済成長を促進させるということである。2004年1月現在の加盟国数は184か国である。

2.事業の仕組み

概 要

IMFの具体的活動としては、[1]国際収支危機を未然に防ぐための加盟国のマクロ・為替政策に関するサーベイランス(監視)、[2]加盟国の国際収支調整及び経済構造調整のための融資、[3]財政金融制度の整備や統計作成のための技術支援等が挙げられる。

審査・決定プロセス(IMFの国際収支支援)

被支援国が、IMFと協議しつつ経済調整プログラムを策定し、理事会において当該プログラム及び融資の内容を審査の上、承認がなされる。

決定後の案件実施の仕組み

原則として、承認と同時に一定額が引出し可能となり、その後、IMFが当該国のプログラム履行状況を定期的にレビューし、その結果に応じて資金が引出し可能となる。

3.最近の活動内容

概 要

一連のアジア通貨危機の支援において中心的役割を果たすとともに、その教訓を踏まえ国際通貨システムの構造強化に向けた種々の取組を行っている。

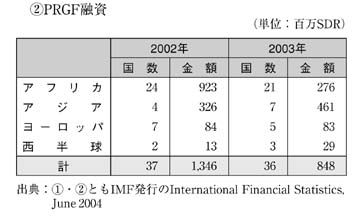

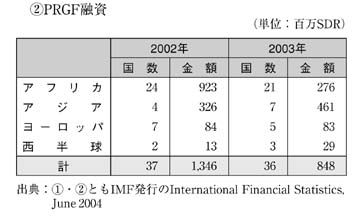

また、低所得国に対しては、中期的なマクロ経済調整及び構造調整プログラムの履行支援を目的として、譲許的な条件(金利0.5%、期間10年)によるPRGF融資(Poverty Reduction and Growth Facility;1999年11月に従来の拡大構造調整ファシリティ(ESAF:Enhanced Structural Adjustment Facility)から名称変更されたもの)を実施している。

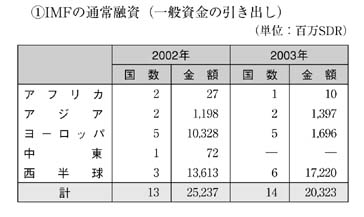

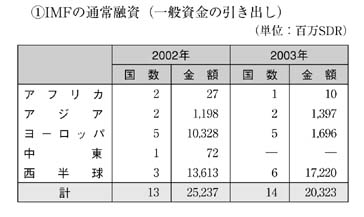

地域別実績

4.日本との関係

意思決定機構における日本の位置づけ

IMFは各加盟国の総務(代表)により構成される総務会(年1回開催)を最高意思決定機関とし、日本は財務大臣が総務に任命されている。総務会に対しては、国際通貨金融委員会(年2回開催)が勧告・報告を行っている。なお、日常業務の決定(融資の承認等)は日本を含む5か国からの任命理事と19人の選任理事からなる理事会で行われている。

日本はIMFに加盟した1952年以降現在まで理事国を務めている(1970年以降は任命理事となっている)。

邦人職員

IMFのスタッフは、各国理事室職員を除いて2004年6月29日現在2,709人(専門職1,882人、補助職741人)となっている。専門職1,882人のうち邦人職員は34人。主な邦人幹部職員では、加藤隆俊氏が副専務理事、日野博之氏がアジア太平洋地域事務所長を務めている。

日本の財政負担

2003年8月末現在、日本の出資額は約133億1,300万SDR、出資シェアは約6.3%であり、米に次いで加盟国中第2位。

主な使途を明示した特定信託基金への拠出、活用状況

特定活動に係る勘定(Administered Account for Selected IMF Activities-Japan)等

2003年度拠出 約2,169万ドル

2004年度拠出 約2,241万ドル

使途:技術支援(金融セクター改革、統計整備、税制改革等に関する専門家の派遣・セミナーの実施)及び奨学金制度(体制移行国向けの人材育成等)への支援

日本のODAとの協調実績

IMF融資と旧日本輸出入銀行(現国際協力銀行)の融資(OOF(その他の公的支援))との協調融資はあるものの、旧海外経済協力基金(現国際協力銀行)等のODAとの協調融資はない。

ただし、通常、公的債務削減等はIMFプログラムの合意及び履行を前提として行われている。

5.より詳細な情報

書籍等

●「Annual Report of the Executive Board」

IMFの年次報告。例年総会の開催される9月頃に発行。IMFへ直接注文(価格・送料(船便の場合)は無料)。

ホームページ

●http://www.imf.org(IMF本部)

●http://www.imf.org/external/oap/jpn/office.htm

(IMFアジア太平洋地域事務所)

次頁

次頁